貴州西江苗寨聚落改造中傳統特色與景觀空間協調性研究

周穎悟 李奕佳 方贊山 楊澤秀 吳智彪

摘 要 苗寨景觀具有獨特豐富的地域文化特征,是苗族人生活的縮影和民族歷史的載體。隨著社會經濟的不斷發展,貴州苗寨傳統景觀逐漸被現代景觀侵蝕,部分苗寨已經喪失傳統特色。以貴州省黔東南州西江苗族村寨景觀為研究對象,調查分析苗寨傳統景觀與城鎮現代景觀的沖突與矛盾,探討苗族村寨傳統景觀和未來城市景觀協調發展的方法和途徑。研究認為,在對少數民族傳統村寨區域進行城市化改造時,需考慮到空間結構的融合、景觀肌理的協調和原有文化的傳承等方面的問題。

關鍵詞 傳統景觀;現代景觀;村寨聚落;文化保護

中圖分類號 TU98 文獻標識碼 A

Abstract Miao village is a unique landscape with regional cultural characteristics. It is a microcosm of Hmong's life as well as a carrier of national historical. Along with the continuous development of social economy, traditional landscape of Miao villages in Guizhou has gradually been corroded by modern landscape. Most Miao villages have lost their traditional characteristics. On the basis of field investigation for Xijiang Miao village in Qiandongnan prefecture, Guizhou Province, the conflicts between traditional landscape of Miao village and modern city landscape was analyzed. Furthermore, the strategies for coordinated development in the future between traditional landscape of Miao village and city landscape were discussed. This paper contends that the integration of spatial structure, coordination of landscape texture and original cultural heritage must be considered with urbanization transformation of the minority traditional village.

Key words traditional landscape; modern landscape; rural settlement; cultural preservation

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2017.03.030

中國少數民族地區地域廣闊,資源豐富,大多聚居于邊遠山區、高原或沙漠地帶[1]。地區交通不便,人們生活水平普遍偏低,其經濟的孤島型發展是導致其原始景觀得以保存的重要原因[2]。隨著旅游經濟的快速發展,民族地區開展鄉土文化景觀的修復與改造,以幫助農村和邊遠貧困地區發展旅游業、發展經濟,最終脫貧致富[3-4]。在開發過程中,建設不尊重歷史風貌與聚落秩序,部分處在無章可循的改造和建設中,新建和擴建項目求新、求異,缺乏文化內涵和本土特色,造成地域特征逐漸淡化,聚落整體景觀受到極大的影響。

20世紀80年代西方學者針對鄉村聚落景觀的價值進行研究和探討,并把生態功能、空間優勢、文化傳統、經濟價值作為重點。1996年國際景觀生態學組織提出圍繞鄉村景觀變化、可持續農業與鄉村景觀發展、景觀恢復3個主題進行研究,并達成鄉村景觀集中化與邊緣化導致生物多樣性減少和喪失等的共識[5]。人類行為過程模式研究認為,人類偏愛有植被覆蓋的、具有水域特征及視野穿透性的景觀;信息處理論認為,美的景觀必須具備探索的復雜性和神秘性,是有秩序的、連貫的、可理解的和清晰的[6]。Arriaza等[7]把地中海地區2個鄉村景觀進行對比研究,發現鄉村景觀視覺質量與區域大面積的原始景觀、保護較好的人文景觀、區域植被覆蓋度、水域面積總量、山巒的出現和景觀中色彩反差程度有著很大關系。由此可見,鄉村自然原始景觀在西方世界受歡迎程度高于人文景觀。

中國從20世紀80年代開始一直對不斷發展和變化的鄉村聚落景觀進行系統性研究,涉及農田景觀、文化景觀、景觀規劃、景觀評價等內容[8]。研究認為,現有民族文化鄉村聚落景觀的發展方向和保護途徑為后續鄉村景觀提升與改造提供各種有效方法,如廣西自治區金竹壯寨傳統民居景觀的保護與改造,采取“全局統一保護、細部分級改造”模式,即保護好聚落與建筑的傳統整體風貌,在聚落與建筑的局部點上,利用人文關懷的理念和獨到發展的眼光、現代技術的手段,進行改造利用[9];湖南西部武陵山區村寨景觀建設以生態理念為主導、適度控制拓展為理念,采用契合自然肌理、整合需求定位空間形態,突出地域特點,構建城鎮化下山地景觀特色[10];貴州省貴陽市偏坡布依族鄉村寨景觀建設主要以民族文化和鄉土景觀來營造原生態韻味,構建具有觀賞性、游覽性和參與性的鄉土景觀[11]。

貴州民族村寨被當今價值觀侵染,部分村寨以犧牲環境效益和社會效益為代價來賺取短期經濟利益,導致自身特色文化根基被掏空,新文化的構建必然取代原有文化的架構,世代生活在民族村寨的原住民將面對四分五裂的地方文化和無所適從的價值體系,最后原生與異質之間無限重復博弈,導致 “共敗”的問題,如貴州瑤族、彝族等村寨聚落的自然和人文景觀正面臨著異化甚至消逝的威脅[12]。

本研究方法立足西江原有的發展歷史文脈,采用文獻查閱法和實地考察法,對西江苗寨景觀要素進行全面分析,并將實地拍照和問卷調查等多種形式結合,調查范圍集中在白水河周邊古村落核心區域。通過對苗寨聚落景觀空間形態的現狀進行實地調查分析,挖掘苗寨聚落文化和景觀特征,探究新舊景觀沖突的驅動因素,提出詳實可行的恢復生態聚落山景特色解決方案,為該地區未來的景觀更新提供詳實的參考資料和科學的建設途徑。

1 西江苗族村寨傳統聚落景觀特點

苗族村寨景觀是中國傳統景觀的一個重要組成部分,與中國傳統景觀具有很大的相似性,如“師法自然”和“天人合一”的建設思想,同時又具有其本民族的獨特性即原生態性[13]。位于貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣的西江苗寨,是中國最大的苗族聚居地,被譽為苗族“歌舞的海洋”、“蘆笙的故鄉”[14]。西江苗寨坐落在海拔2 178.45 m的雷公山麓,隸屬黔東南州雷山縣西江鎮,即北緯26°、東經108°,居民人口99%為苗族,占地面積為50 km2。該地區屬于亞熱帶濕潤山地季風氣候,年均氣溫為15.7 ℃,年降水量約為1 461.6 mm,為人類宜居環境,冬無嚴寒,夏無酷暑,森林覆蓋率高達85%,空氣清新宜人[15]。全寨共有5 600多人,計1 250余戶,現有苗寨主景區由原羊排村、平寨村、東引村、南貴村等共同組成,占地面積為214 hm2,白水河貫穿其中,原始村落主要集中在河北側,傳統村落特色保存較好。2002年,為發展旅游業、增加旅游服務設施,將南貴村與平寨村在白水河南側的部分地塊用于建設,至2014年,各類新增建設用地已達117 hm2。

1.1 傳統景觀的原生性

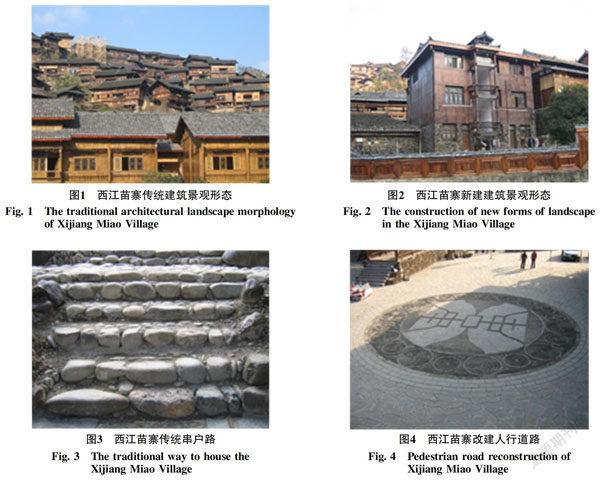

西江苗寨依據傳統的“靠山、順氣”法則進行村寨居住布局,從高處俯視整個苗寨,建筑沿等高線層疊起伏,呈線性排列在山體的向陽處,盡可能地利用山體條件,如堡坎、溝渠、植物等來限定每個建筑空間,整個村寨建筑群與周圍山體輪廓自然協調,在色彩和肌理變化上順應當地景觀環境特征,表現出強烈的自然生態基質特性。苗寨的建筑采用“干欄式”建筑形式和木質結構,建筑間用廊道、道路、植物和水池相互限定,保證單體建筑的完整性,并且使建筑群的景觀面形成整體統一和單體變化的效應感(圖1)。

1.2 新景觀的滲入

進入20世紀90年代中期,西江苗族村寨景觀隨著外來文化、現代經濟和生活觀念的滲透,傳統生活方式不再適應新的社會需求,加之地區旅游業的蓬勃發展,原有的基礎設施已經跟不上經濟發展的需要。新建筑有效地彌補傳統苗寨基礎設施缺乏、居住功能老化等缺陷,隨之產生新建現代村落景觀空間[16]。新建景觀空間的建立不僅僅擴大原有的景觀元素,還增加了不少的現代內容,如純幾何形態表演廣場、規則水體景觀以及現代感強的博物館、飯店等建筑物,大大擴充了傳統景觀的內容含量和內部功能結構,也為西江苗寨當地旅游業發展奠定基礎(圖2)。

2 西江苗族村寨新景觀改造

西江苗寨新景觀空間的建設帶來的現代技術和材料同樣也對苗寨傳統景觀空間產生巨大沖擊。新的景觀元素和形態正在不知不覺地改變著當地的傳統景觀空間格局,如人工塑石、仿木漆料、人工石材等技術與材料廣泛應用于城市和鄉鎮環境,將這些有著明顯現代特征的元素應用于具有自然和人文歷史特點的村落中則產生了較大的違和感,2種新舊事物的摻雜,使得原有的景觀空間、聚落形式和建筑秩序等受到了極大的干擾,傳統與新建景觀的矛盾日益突出,主要體現在以下幾個方面:

2.1 建筑空間結構的差異

西江苗寨傳統建筑群呈獨立線性排布,即使聯立而置,也能從其體量、朝向和屋面形式來區別每個建筑的完整性;而新建的建筑采用了“四合院”體系或者獨棟單元樓的建筑模式,相互聯系、互成整體,與原有建筑群的格式完全不一致。新建筑內部空間采用現代居室的方式來劃分空間,即為仿古建筑營造形式,體量明顯要比傳統建筑大,色彩十分亮麗,與西江景觀空間形成極大色差。苗寨傳統建筑臺基采用毛石疊砌,新建筑的臺基采用混凝土澆筑、標準尺寸青石板貼面。這些格局以及細部的不同,都造成新建建筑與傳統建筑群外部景觀空間存在較大的反差。

2.2 建筑材料的選取

西江苗寨傳統的民居建筑大多為土木結構,不經過多的加工,直接應用在苗寨的建設中,造就古樸自然的質感。建筑原材多使用松、杉和樟木,配以當地的桐油飾面,只在局部如退堂處略施較為鮮艷顏色,這樣既滿足當地人的使用要求,又能與周圍環境間產生質感和色彩共融的生態景觀[8]。在道路鋪砌的用材方面也多采用毛石與鵝卵石,呈不規則塊狀,拼貼時不過多地講究精準,而是根據塊石的大小相互結合而成,造成粗獷豪放的形態(圖3)。路面周圍的崖壁、堡坎和筑臺,同樣采用此建構方式,與建筑銜接為一體,構建風格統一的苗寨景觀環境。

西江苗寨新建筑采用磚、鋼筋和混凝土等建造,建筑只是在模仿傳統建筑外形特點,許多構件都完全失去了其本身的作用。建筑材料的色彩和質感與傳統建筑存在明顯差異;而建筑的墻體、堡坎等主要建筑元素采用外飾花崗巖或清水砼墻等現代材料與工藝[17]。新建道路、車行道和局部人行道采用素砼地面,這和傳統毛石地面形成的景觀效果截然不同,與苗寨原有的整體景觀空間形成較大反差(圖4)。

2.3 植物配置

西江苗寨多用本地的桃(Amygdalus persica)、石榴(Punica granatum)等本土植物,以及松屬(Pinus)和梨屬(Pyrus)植物進行配置,新建區域引進小葉女貞(Ligustrum quihoui)、金桂(Osmanthus fragrans)、紅花檵木(Loropetalum chinense var. rubrum)、合歡(Albizia julibrissin)等外來植物,并且修建了現代規則式的園林景觀,許多灌木都被修剪成規則形狀,這樣的植物搭配使得本土與外來植物景觀面沖突加劇,破壞了原植物空間景觀的整體性與協調性,對苗寨植物景觀空間的自然特性產生了很大沖擊。

2.4 新舊景觀沖突產生因素

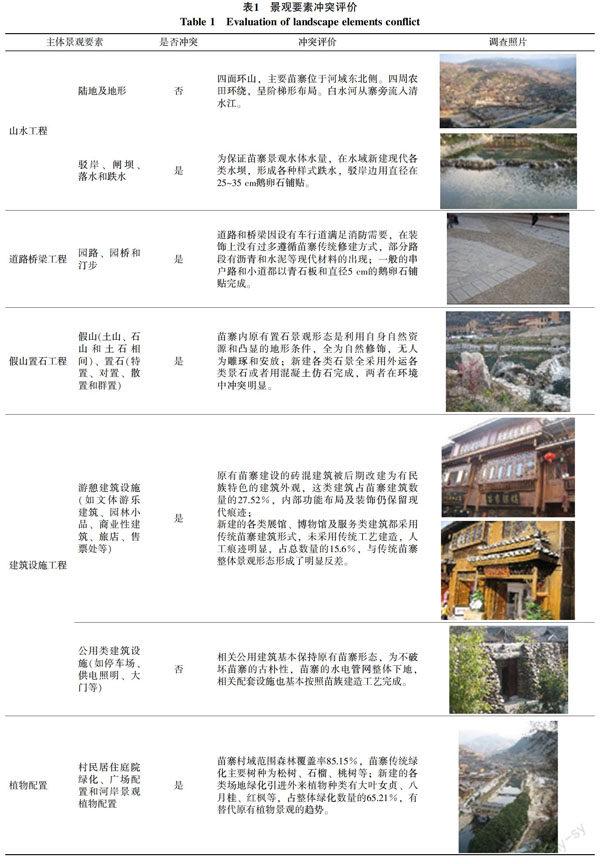

傳統聚落空間作為一種物質客體存在,其物質層面的形態是一種自發的生長結果,就如同生物體的生長過程同時受到內在機制和外在自然條件約束的成長過程一樣,它是由多種物質的和非物質的因素共同作用的綜合結果[18]。西江苗寨村落在發展過程中,新舊景觀要素沖突是不可避免的。新舊景觀的建造技法、材料、功能實現方式等都會產生沖突性,從而造成景觀要素的對立,例如木構架的傳統工藝與現代機械工藝、砼與天然石材的使用、空間功能使用的傾向性等,最終都會演變為一種差異(表1)。對西江苗寨現存景觀要素的沖突性,本文對其歸納評價為:

2.4.1 文化因素 隨著社會的發展,城市化在經濟和文化全球化大潮的推動下勢不可擋,即使偏僻的西江也不能例外。而且大量游客的到來也帶來了現代化生活和消費方式,這些都無不潛移默化地影響著西江苗寨的傳統文化。首當其沖的是當地苗族村民傳統的居住方式、生活習俗、傳統心理等方面與外來文化的沖突。許多人的觀念和思維開始出現轉變,傳統農村組織結構正逐步退化,不少小家庭逐漸從大家庭分離開來,加之年輕人對現代化城市生活的向往,一切新建建筑和設施都極力仿效城市,這些新建建筑及設施破壞了傳統村寨的自然景觀[19],導致文化氛圍的流失,最終可能會使西江苗寨失去原有景觀特色。

2.4.2 經濟因素 長期以來西江苗寨一直以自然經濟模式為主,隨著苗寨的文化價值和旅游價值被逐漸挖掘出來,苗寨每年接待的旅游和研究人數逐漸增多。現代經濟模式的侵入,帶動一大批的西江人迅速致富。據統計,在1997年以前,西江苗寨每戶年收入不到1 500元;截至2014年,苗寨開辦農家樂118戶,各種家庭作坊220戶,當年全寨旅游年收入高達2.53億元,全寨90%的人口從事旅游接待服務[20],旅游業發展促使各類配套設施都需要大量的建設用地,而原有苗寨建設用地嚴重不足,只好占用村寨周邊農田和森林,或者在居住附近的空地上見縫插針地新建房屋,這一切都使得固有的景觀空間格局遭到破壞,苗寨景觀形態顯出無序和凌亂。

2.4.3 政策因素 2002年,黔東南州人民政府指出要大力建設西江苗寨,并逐步形成“建設以村寨為主體、以村民參與為自發動力、以露天博物館為形式的具有國際化水平的鄉村旅游目的地”的“西江模式”。從2002年至2009年,政府共投入2億元用于西江苗寨的住房翻新及公廁、道路、景觀建筑和接待設施建設[20],特別是鼓勵西江人自己建設客棧飯店和接待設施。政策的實施促使西江苗寨景觀規模在這一時期得以迅速發展。

3 西江苗寨景觀更新對策

旅游產業使得西江苗寨經濟效益大幅提升的同時,同樣也加快鄉村城鎮化的進程,傳統景觀空間演進過程中的更替已經無法阻擋,新舊景觀二者矛盾無法避免。因此只能在進程中不斷地去改進和調整現代景觀空間的格局來滿足傳統民族園林內在需要的功能和機制,盡可能地保持民族景觀內在的質素和精髓,使傳統與現代景觀空間結合更加協調,適應現代社會發展的需要。

3.1 保護和延續傳統景觀元素——鄉土風貌和民族建筑

西江苗族村寨的聚落景觀不是短時間形成的,歷史上寨區建設都考慮到與地形、植被、水體等要素以及居民生產、生活等功能需要相結合。為保持周圍自然環境,村寨建筑布局應緊湊、集中,并沿等高線與天際線舒展開來,采用吊腳樓形式的建筑不僅造就了高低變化、參差錯落的景觀,也形成了整體布局呈臺地形式的統一性空間,使建筑成為山體的一個部分,表現出相當強的“勢態景觀”,且整體建設發揮了因地制宜、因循就勢的原則,不破壞地形地貌[21]。原生村寨內的植被不輕易砍伐,與村寨外環境交界處多以植物舒緩延伸,使自然環境向村寨環境逐步過渡。新建村寨應該延續和保護這一空間布局和建筑形態,這種延續也不能是一味地仿造,應根據現有居住村民的功能需要和村寨的保護需要進行。特別是與原有村寨接壤的景觀廊道位置,更應該尊重其原始空間的安排,不能只注重繼承建筑形式而整體景觀空間形態被破壞,或者景觀空間延續而建筑形式發生了更換。

3.2 新舊景觀肌理元素在統一中求變化

肌理統一代表的是一種整體視覺形態的完善,是反映聚落景觀空間特征的必要條件[19]。在西江苗寨這種民族特征較強的景觀空間中,景觀元素肌理的相互協調統一就顯得很重要。

西江苗寨的傳統建筑外觀多為木質,因其就地取材,與周圍環境的林木在肌理上是協調和諧的,具有統一感,屋頂的黑色瓦片的肌理點綴其間,不占據主要的建筑肌理位置,成為建筑與周圍環境中的變化元素,這樣不僅不影響整體的肌理感,而且還自然地區分村寨與自然的關系界限。新建筑建造多以磚墻和瓷磚飾面,結構為框架或者磚混,屋頂擺脫原有歇山頂形式,多為平頂和假檐頂。而新建建筑景觀空間的形成應該保持原有古樸村落關系,外墻盡量采用木質的肌理形態,使之與傳統建筑之間的關系模糊化,從小的建筑構件或者局部裝飾變化來進行區別,而不是整體色調和結構的新舊差異,要繼承傳統老建筑的民韻,保持聚落環境的背景,這樣才能使擴展建設的新建筑更好地融合到傳統建筑群中[21]。

道路和植被的建設過程中,也應該注重原始形態的表現。西江苗寨原有的道路建設以自然地形為構架,蜿蜒布局在村落房屋前后,材料以天然鵝卵石和青石為主。新建村寨道路按照城市道路形態來布局,混凝土路面和瀝青路面多用于村寨與外界交通聯系;在寨區濱河道路建設上,使用混凝土路面與本土不規則的毛石和青石板進行鋪貼,與原有村寨路面肌理形成反差。路面的材質選擇應多采用與原村寨路相似的材質,但也可以在相同路面材質上進行不同的人工處理,比如機動車道可用毛石路面,毛石貼面時加以斧剁面修飾、鵝卵石嵌縫,使肌理局部得以變化,這樣不僅延續原有路面的統一性,也大大增強了路面的美感[22]。

植物的配置不應過多引用城市綠化植物種,新建設的村落區域里大量引進杜英、欒樹、紅葉小檗等外來植物品種,造成新舊植物色彩和形態肌理對比過重,應盡量使用本土樹種和相應的經濟植物,如將本地的梨花、桃花、洋槐、葫蘆、葡萄等經濟植物作為村寨植物選種的主要品種,充分展現一個生態自然的村寨植物環境,也迎合了傳統苗族村寨的植物種群發展,保持古樸的植物色彩肌理。局部空間可采用一些較為獨特的植物進行點綴,如寶巾花、五針松、比利時杜鵑等,使其肌理發生變化,色彩有所跳躍,但不影響整體植物肌理背景。

3.3 景觀空間建設要走可持續發展道路

西江苗寨是一個集風景名勝資源和民族文化資源于一身的聚落村寨,對其景觀空間建設應該先考慮保護與恢復,再考慮擴容性建設。美國、英國等發達國家在20世紀60年代中期到70年代初期推出了《野地法》、《鄉村法》等積極措施,強調明確保護鄉村景觀,限定鄉村景觀要素發展邊緣。西江苗寨為保護好景觀生態質量,不能盲目進行各種景觀要素建設,不能過度追求大而全的景觀功能,要注意生態容量的承受性。村寨規模應考慮設置界限,保持建設中村寨的生態性與民族性。總之,西江苗寨的景觀空間保護和建設應考慮生態建設和可持續發展原則。

景觀空間要根據地區經濟和本體發展需要來建設,城鎮中的高密度景觀空間發展思路在西江苗寨中尚無可行性,一是因為自然地理限制和本身文化保護的需要;二是因為苗寨內部的經濟體系主要靠農業和旅游業支撐,過多的經濟模式進入會導致西江苗寨本色喪失,所以需要有計劃、按步驟地將該地區的一些功能設施向其他偏鄰地帶轉移,從而避免過多過雜的景觀功能因子存在于苗寨中,進而造成苗寨低質化的景觀空間出現,如大型商業店鋪和旅游接待的設施。西江苗寨景觀空間應朝著低密度的方向發展,以原有的村寨為景觀中心,新建的景觀元素均衡地布局于周圍,使新老景觀空間均質化,從而形成一個村寨完整的景觀布局;而其他新建功能設施呈樹枝網狀結構布局于中心周圍,但要控制體量和形式,不能遮擋苗寨的景觀視線和干擾整體的天際線。苗寨周圍的農田、綠地、水源要嚴格控制和保護,禁止一切不符合保護苗寨目的的開發建設活動,否則不僅會破壞西江苗寨的自然性和生態性,甚至會造成整體景觀空間重心偏移。以原生村寨為景觀中心,堅持低密度景觀空間布局,其他配套設施分散于村寨周邊區域的空間結構,是西江苗寨實現發展旅游經濟、保護自身環境、延續民族文化資源等可持續發展道路的理想方案。

4 結語

通過對西江苗寨景觀形態現狀的分析可以清楚地看到,西江苗寨的新景觀空間是在當地旅游經濟的刺激下迅速產生的,是在滿足其實際功能需要的前提下建設的。任何形式的建設都要先對原有傳統景觀空間進行研究,有價值的要保護和發揚,而不是把重點都放在新事物的建立上。西江苗寨傳統景觀空間正是該地區最有價值的旅游資源,因此新景觀空間只能是彌補和增加傳統景觀空間的功能不足和價值,而不是反客為主,如果新景觀形態的建設成為整個苗寨的主體,那西江苗寨所具備的原始古樸的景觀價值也將逐漸消失。所以對西江苗寨的景觀元素、形態構成和肌理因子需要加大保護力度,進行合理的規劃布局,才可以從真正意義上實現西江苗寨民族資源的科學利用和可持續發展的目標。

致 謝 感謝海南大學何榮曉博士對論文撰寫的指導,特致謝忱!

參考文獻

[1] 龍生庭. 中國苗族民間制度文化[M]. 長沙: 湖南出版社, 2004: 3-66.

[2] 余壓芳. 自然村寨景觀的價值取向及其保護利用研究[J]. 中國園林, 2005(12): 66-68.

[3] 熊玉有. 苗族文化史[M]. 昆明: 云南民族出版社, 2003: 8-27.

[4] 王樂君, 李 雄. 少數民族傳統聚落空間的景觀更新[J]. 中國園林, 2011(11): 91-93.

[5] Mander ü, Jongman R H G. Human impact on rural landscapes in central and northern Europe[J]. Landscape and Urban Planning, 1998(41): 149-153.

[6] Nassaueer J I. Cultural principle of landscape[J]. Landscape Ecology, 1995, 10(4): 229-237.

[7] Arrciaza M, visual J F, Canas-Ortega J A, et al. Assessing the visual quality of rural Landscapes[J]. Landscape and Urban Planning, 2004(69): 115-125.

[8] 王 峨, 張 柏. 東北平原農田防護林網景觀的行為地理效應[J]. 人文地理, 1995, 10(3): 75-77.

[9] 胡林波, 張 晨, 吳忠軍. 旅游背景下民族村寨傳統民居的保護與改造研究―以廣西金竹壯寨為例[J]. 綠色科技, 2010(11): 118-121.

[10] 李桂媛, 謝涵笑, 黃東升. 基于傳統民居空間重構的山地城鎮景觀特色初探--以武陵山區為例[J]. 現代城市研究, 2016(1): 122-126.

[11] 王樂君. 傳承布衣文化 營造鄉土景觀——以貴陽市偏坡布依族鄉村寨規劃為例[J]. 貴州師范大學學報(社會科學版), 2009(2): 65-68.

[12] 劉孝蓉. 文化資本視角下的民族旅游村寨可持續發展[D]. 北京: 中國地質大學, 2013.

[13]王樂君. 黔東南苗族聚落景觀歷史與發展探究[D]. 北京: 北京林業大學, 2014.

[14] 吳澤霖. 貴州苗夷社會研究[M]. 北京: 民族出版社, 2004: 6-212.

[15] 安 茹. 西江千戶苗寨民居建筑特色及生態意義研究[D]. 新鄉: 河南師范大學, 2014.

[16] 何景明. 邊遠貧困地區民族村寨旅游發展的省思-以貴州西江千戶苗寨為中心的考察[J]. 旅游學刊, 2010(2): 59-65.

[17] 高 培, 龍玉杰. 社會文化因素對西江苗寨空間形態的影響探析[J]. 山西建筑, 2015, 41(18): 3-4.

[18] 張曉冬. 徽州傳統聚落空間影響因素研究——以明清西遞為例[D]. 南京: 東南大學, 2004.

[19]周維權. 中國古典園林史[M]. 北京: 清華大學出版社, 1999: 23-77.

[20] 雷山縣政府. 雷山縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要[Z]. 2011.

[21] 彭一剛. 傳統村鎮聚落景觀分析[M]. 北京: 中國建筑工業出版社, 1992.

[22] 張家驥. 中國造園論[M]. 山西: 山西人民出版社發行部, 2003.