紫砂枯盆景產品開發研究

蔣雍君 熊祖超 張寬

摘 要 盆景,漢族優秀傳統文化藝術之一,是以植物和山石為基本材料在盆內表現自然景觀的藝術品。被人們譽為“立體的畫”和“無聲的詩”。追根溯源,眾說紛紜,有新石器時期起源說、東漢起源說、唐代起源說等諸類說法,而一般認為盆景起源于新石器時期,主要依據是目前發現最早的盆栽植物圖案。

關鍵詞 宜興紫砂;枯山水;盆景;研究

0 緒 言

紫砂與盆景相結合,取紫砂之樸實與盆景之溫潤,其間蘊藏的獨特審美已被認同。紫砂枯盆景新產品開發項目是利用宜興的產區優勢和枯盆景的獨特造型,將兩種工藝結合,開發出具有實用功能、獨特審美價值的擺件。借用文人古畫中盆景元素,結合現代文人空間進行創作研發。該項目既豐富了紫砂產品的種類,同時也為盆景愛好者提供了另一種觀賞方式,用紫砂作為媒介置換盆景中的假山、假石、假土、假木元素,真作假時假亦真,借鑒日本“枯山水”形式,求得異曲同工之效。

1 紫砂之根

(1)紫砂壺發展

陶都宜興,具有悠久的制陶歷史,最早可以追溯到七千三百多年前的新石器時代,先民們開始燒制陶器,而紫砂壺是宜興陶器發展到一定階段的產物。

宜興紫砂壺始于北宋,盛于明清。蘇東坡在《寄伯強知縣求惠山泉》中說:“赤泥開方印,紫瓶截團玉。傾歐共嘆賞,竊語笑僮仆。”與《游惠山詩》之三曰:“敲火發山泉,享茶避林樾。明窗傾紫盞,色味兩香絕。”而這中間的“赤泥”、“紫瓶”、“紫盞”等提到的就是紫砂壺。

(2)壺與茶

壺,因茶而生。飲茶是華夏古國傳統習慣之一,而宜興,古稱“荊邑”、“陽羨”,其西南丘陵山區是我國歷史上重要的茶區,在西漢楊雄《方言》中就記載,“當時有人專門到陽羨買茶,東漢時王曾到宜興科童藝茶”。

2 “枯山水”之源

(1)枯山水與枯盆景

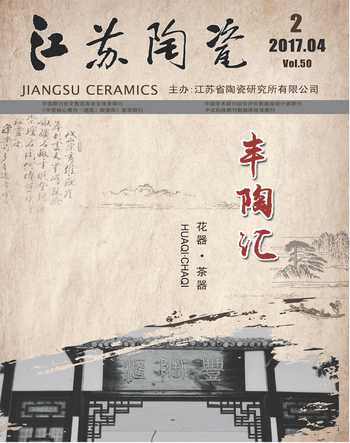

我們不難得知:枯山水是中國園林在傳入日本后,為適應日本地理條件而改造的微縮式園林景觀。這種景觀極具想象力,日本在園藝藝術上精巧探索,注重景觀的象征和心理感受,用石象征山巒,用沙象征湖畔,用線條表示水紋,如留白的山水畫卷(見圖1),因其無山、無水而得名。

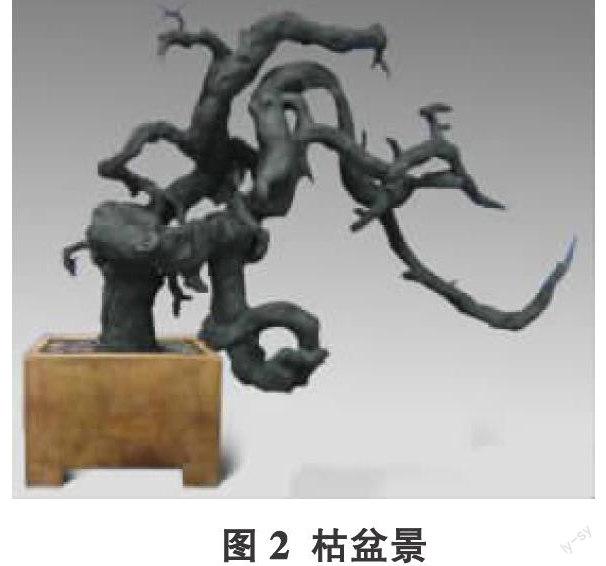

枯盆景(圖2)則是置換盆景中的假山、假石、假土、假木元素,真作假時假亦真。枯盆景借鑒日本“枯山水”形式,求得異曲同工之效。正如文震享所言:“若盆中栽植,列幾案間,殊為無謂,此與蟠桃雙果相類。”唐代詩人白居易詠嘆:“煙翠三秋色,波濤萬古痕。削成清玉片,截斷碧云根。風氣通巖穴,苔紋護洞門。三峰具體小,應是華山孫。”清代程庭鷺在《練水畫征錄》中談到徽派盆景時說:“以畫意裁剪小樹,供盆盎之用玩。”而當代藝術家李向偉稱道:“咫尺千里之勢,萬古一瞬之情”,從文人們給盆景的評價和命名中,可以看出他們對盆景的一往情深。

(2)為有源頭活水來

“枯山水”是日本對中國園林的延伸,很大程度上貫穿著日本“生如夏花之燦爛,死于秋葉之靜美”以及對于“生于憂患,死于安樂”的人生意識,充滿了對生命早逝的悲哀,以及大和民族對“死寂”的世界觀,是“一花一世界”的抽象理念。

在當代學者朱良志看來:“日本的枯山水妙在寂,中國的假山妙在活。枯山水和假山都離不開真山水,枯山水是枯的,假山也是枯的。但中國人是要在枯中見活,日本要在枯中見寂”。如唐代詩人韋應物所說“萬物自生聽,太空恒寂寥”。

在我們看來,枯與寂是禪宗美學的極致表達,經歷生死輪回。浩瀚宇宙生命三生萬物歸一。而《莊子·知北游》中有:“生也,死之徒,死也生之始,熟知其紀!人之生,氣之聚也;聚則為生,散則為死。若死生為徒,吾又何患!故萬物一也。”可知,不同的兩個象形表現同一個生命形式下的不同狀態。

3 盆景之本

(1)盆景演變

盆景是由盆栽發展演變而來的:漢代是盆栽的過渡時期,漢代主要以木本盆栽和缶景為主;魏晉時期將山水的影子投入其中,以盆景發展為主;隋唐時期,山水理論加入其中,盆景工藝進入興盛期;至宋代,樹木盆景和山水盆景理念被提出,盆景工藝進一步豐富完善;元代時期,變為濃縮景觀;明清時期盆景技藝日趨成熟,理論升華與完善;盆景工藝至今仍在不斷發展中。

(2)易象

《易·系辭》中提到“仰則觀象于天,俯則觀法于地,近取諸身,遠取諸物”;而《易傳》說:“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”從對天地萬物感悟來看,象外之趣與形的考究已是歷代文人不可回避的一個話題。

我們不難看出枯山水、盆景都是代表元素,一個是日本庭院的代表,另外一個是中國文人情懷的代表,二者都有個焦點,可以上升到禪宗理學。盆景是宋代藝術的見證,是中國傳統文化的根基。日本僧人榮西是最早入宋求取禪法的高僧,1192年回國后弘揚禪宗教義。世界萬物為第一自然,以“幻”中理想與境界作為最高追求,而人類內心渴望的第二自然,即為追求之“境”。

4 小 結

《老子》三十二章云:“道生一,一生二;二生三,三生萬物。”即本源論,故而點動成線、線動成面、面動成體,相互貫通。

水在流動,氣在氤氳,山林蔥蘢之態躍然眼前,而紫砂枯盆景卻要在方寸之地幻化出草木蒙籠其上,其精神的核心是“以自然為宗”,這種精神也是中國人所特有的。因為“中國人與西方人有著不同的自然價值觀念,西方人與自然是相對相斥、相離相敵的關系,他們的愿望是征服自然。中國人與自然是相親相近、共融共生的關系,我們的追求是天人合一”。在人與泥土對話的過程中,陶藝家試圖通過自己特有的方式和角度去表達人與自然、人與理想的關系。而這種追求人與自然的和諧,注重“人工”與“天趣”的統一,也是紫砂枯盆景的藝術精神所在。正如當代藝術家許正龍所言:“自然、人、藝術能相生相融”。

參 考 文 獻

[1]張正中.宜興紫砂藝術創作及工藝研究[M].東吳學術.2014

[2]朱良志.頑石的風流[M].中華書局.2016

[3]張家驥.中國造園論[M].山西人民出版社.1991

[4]許正龍.和合之道[M].清華大學出版社.2013