嶺南畫派:崇山峻嶺之南的時(shí)代之光

“其命惟新——廣東美術(shù)百年大展”在中國(guó)美術(shù)館展出閉幕后,人們對(duì)廣東美術(shù)的討論和思考仍在繼續(xù),廣東美術(shù)的重要代表——嶺南畫派也再一次走進(jìn)大家的視野。嶺南畫派作為19世紀(jì)末20世紀(jì)初在中國(guó)畫壇上出現(xiàn)的一枝奇葩,有著深厚的歷史地理淵源和獨(dú)特的時(shí)代背景。

偏遠(yuǎn)地區(qū)文化交匯從未停止

“嶺南”是指在由越城嶺、都龐嶺(一說揭陽嶺)、萌渚嶺、騎田嶺、大庾嶺構(gòu)成的五嶺山脈以南的地區(qū),范圍包括了今天的廣東、海南、廣西的大部分。

現(xiàn)今廣東省所在的位置,在部落聯(lián)盟時(shí)代就已有多個(gè)部族在此居住活動(dòng)。在中原漢人對(duì)長(zhǎng)江以南各少數(shù)民族有所了解以前,曾以“百越”之名泛指他們,而廣東一帶的居民正是其中的“南越”一族。

到秦朝,秦始皇派兵攻打南越,攻克后設(shè)“桂林、象、南海”三郡;秦朝滅亡之時(shí),南海郡龍川縣令趙佗割地為王,統(tǒng)一嶺南三郡,建立了存在于公元前204年到公元前112年的南越國(guó)。而南越國(guó)的都城——番禺正是兩千多年后嶺南畫派的發(fā)源地。漢朝時(shí),漢武帝劉徹征服南越國(guó),其他百越民族和國(guó)家也相繼歸入漢朝,從此“百越”一詞不再見于史冊(cè)。

秦漢兩朝的統(tǒng)治和管理為該地區(qū)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),一方面秦始皇33年(公元前214年),史祿成功開鑿靈渠,溝通了湘水和漓水,打通了長(zhǎng)江流域和珠江流域,嶺南嶺北溝通漸始。到唐代開元年間,張九齡主持?jǐn)U建大庾嶺新道,使其成為聯(lián)通嶺南嶺北的主要通道,從此南北貨物交通更加順暢,中原文化對(duì)嶺南地區(qū)的影響力也得到了極大增強(qiáng)。

另一方面,秦朝平定嶺南以來的兩千多年里,有過六次較大的向嶺南移民的浪潮,分別發(fā)生于秦代、漢代、兩晉、北宋、南宋和明代,這極大地?cái)U(kuò)充了嶺南地區(qū)的人口,所以今天的廣東人的祖先大多數(shù)是從中原遷入的漢族。

道路的貫通和人口的流動(dòng)自然而然帶來了文化的交流和融匯,歷史上的嶺南地區(qū)雖然相對(duì)于中原來說地處偏遠(yuǎn),卻在歷朝歷代的改造中不斷吸收著新文化,改造著舊文化。吐故納新的精神品質(zhì)可能在漫長(zhǎng)的歷史發(fā)展中就已經(jīng)融入了嶺南人的文化血液。加之廣東是海上絲綢之路的起點(diǎn),從秦漢時(shí)期就開始通過海洋與世界多地進(jìn)行往來,其對(duì)外來文化的包容性和吸納性也是其他地區(qū)難以媲美的。

變革之聲從這里發(fā)起

自明末清初閉關(guān)鎖國(guó)以來,廣州十三行因?yàn)閴艛嘟?jīng)營(yíng),外來商品源源不斷地從這里進(jìn)入中國(guó),外國(guó)的藝術(shù)也從這里進(jìn)行著小范圍的輻射。晚清,番禺地區(qū)一些民間作坊已經(jīng)開始接受一些西方的繪畫技巧,甚至繪制以西式人物為主題的瓷器插圖。

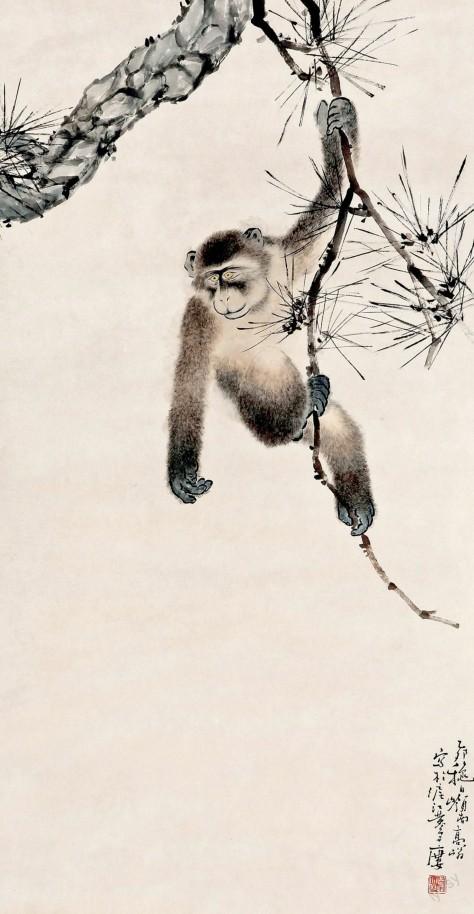

在這樣的文化氛圍下,居巢、居廉大膽改革傳統(tǒng)國(guó)畫重臨摹、少寫生、追求意在形上的特點(diǎn),注重通過寫生描摹山川河流、飛禽走獸的形態(tài),講求形神兼?zhèn)洌煌瑫r(shí)發(fā)明了獨(dú)特的撞水撞粉新技法,不囿于古人之法,讓作品充滿鮮活的表現(xiàn)力。

他們的弟子正是在這樣的理念熏陶下培養(yǎng)了自己的國(guó)畫基礎(chǔ),其中的翹楚就有嶺南畫派的創(chuàng)始人,被譽(yù)為“嶺南三杰”的高劍父、高奇峰、陳樹人。“二高一陳”主張“折衷中西,融匯古今”以革新中國(guó)畫,他們的畫風(fēng)具有鮮明的時(shí)代氣息和地域特色,與他們的老師一樣,他們也注重寫生,提倡繪畫的革命性、多元性和創(chuàng)新性。

在國(guó)難當(dāng)頭的危急時(shí)刻,廣東作為新思想傳播最為充分的地區(qū),興起了一批著名的仁人志士。他們中有主張維新變法的康有為、梁?jiǎn)⒊兄鲝埜锩葒?guó)的孫中山,廣東一時(shí)間成為變革的重鎮(zhèn)。眾多有志青年希望找到救亡圖存的道路而紛紛留學(xué)海外。陳樹人與高劍父、高奇峰兄弟也于這一時(shí)期東渡日本求學(xué)。

在日本,三人受到孫中山民主革命思想的感召加入了中國(guó)同盟會(huì),直接投身于反抗封建帝制的斗爭(zhēng)中。政治上的民主革命要求和追求變革的時(shí)代思潮的激蕩,使“二高一陳”對(duì)明治維新以來日本美術(shù)的近代化運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的共鳴。他們痛感清末民初那種只顧玩味筆墨,孤芳自賞,脫離現(xiàn)實(shí)生活的畫風(fēng)無法擔(dān)負(fù)起喚醒民眾、振奮民族精神的重任,于是立志將“繪畫革命”與“政治革命”并行,希望通過振興美術(shù)、發(fā)展工商業(yè)來富國(guó)強(qiáng)民。

三人回國(guó)后通過創(chuàng)辦《真理畫報(bào)》等報(bào)刊來宣傳自己的革命思想和“美術(shù)革新”的主張;開辦審美書館以將多種藝術(shù)形式和商業(yè)運(yùn)營(yíng)結(jié)合起來,展現(xiàn)藝術(shù)載體的實(shí)用性和現(xiàn)實(shí)性;進(jìn)行美術(shù)作品展覽,擴(kuò)大“新國(guó)畫”作品的知名度和影響力;創(chuàng)辦“春睡畫院”,培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的藝術(shù)人才,極大地促進(jìn)了藝術(shù)革命理念的傳播。

由此可見,對(duì)于三人來說藝術(shù)不僅僅是修身養(yǎng)性的個(gè)人技藝,更是一種可以喚起民族覺醒的宣傳載體,他們的藝術(shù)主張無時(shí)無刻不在體現(xiàn)著“變革”“創(chuàng)新”“為現(xiàn)實(shí)而作”的特點(diǎn)。就像高劍父一直倡導(dǎo)“為人生的藝術(shù)”,強(qiáng)調(diào)“繪畫應(yīng)該反映時(shí)代精神,應(yīng)隨時(shí)代而進(jìn)展,否則就會(huì)被時(shí)代淘汰”。

藝術(shù)創(chuàng)作體現(xiàn)時(shí)代特色

作為革命年代中積極投身時(shí)代洪流的愛國(guó)精英,三人身上體現(xiàn)著崇高的愛國(guó)熱情和時(shí)代進(jìn)步性,但是充溢的革命熱情卻也讓他們的畫作受到了一些局限。

三人于居廉處學(xué)習(xí)國(guó)畫,接受到的訓(xùn)練本就與傳統(tǒng)國(guó)畫訓(xùn)練不同;而就借鑒西方繪畫而言,三人出海留學(xué)于日本而非西洋,學(xué)習(xí)到的是在日本的洋畫,這種日式洋畫難免已經(jīng)經(jīng)過了日本畫家結(jié)合日本傳統(tǒng)繪畫特點(diǎn)的改造,所以三杰學(xué)習(xí)到的西式繪畫理念和技法不夠純正。

里外原因相結(jié)合,導(dǎo)致了三人在對(duì)傳統(tǒng)國(guó)畫進(jìn)行變革的時(shí)候難以找到立足點(diǎn)和變革方向。究竟什么樣的國(guó)畫才是符合時(shí)代要求的;什么樣的技法才能體現(xiàn)新興變革精神;“新國(guó)畫”運(yùn)動(dòng)的實(shí)質(zhì)究竟該落到哪里,這些問題曾一度讓他們困擾不已。

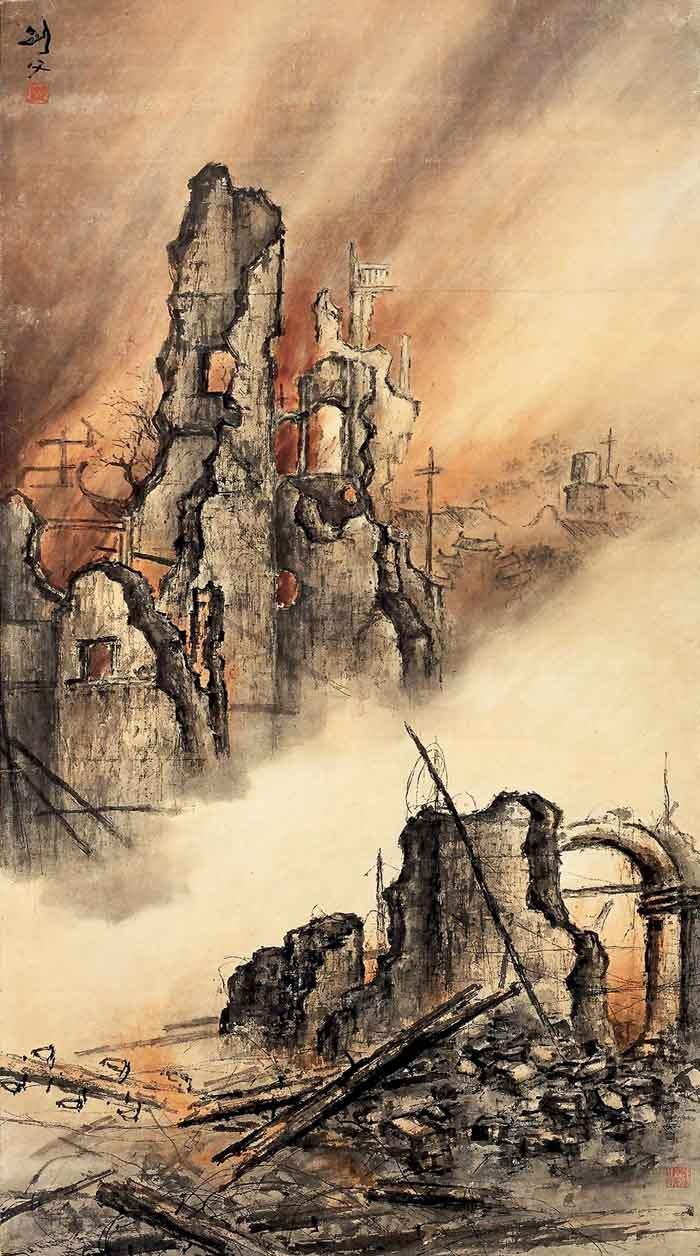

不難看出“二高一陳”的畫作有著“上馬殺賊,提筆賦詩”的豪情和瀟灑,畫作中洋溢著民族遭受劫難時(shí)民眾心中難以抑制的悲壯和蒼涼。像高劍父的代表作《東戰(zhàn)場(chǎng)的烈焰》,紅色的天幕下,日軍轟炸過的城市城墻凋敝,滿目瘡痍,斷壁殘?jiān)聭?zhàn)爭(zhēng)的殘酷和巨大的破壞力展露無遺。這是不同于以往的國(guó)畫創(chuàng)作的,在傳統(tǒng)繪畫中這些主題是不可能出現(xiàn)的。但是過于偏重讓繪畫承擔(dān)啟迪民眾心智、探索救國(guó)道路的責(zé)任,無疑讓他們的藝術(shù)追求顯得不夠純粹,在藝術(shù)表現(xiàn)上較為粗糲。

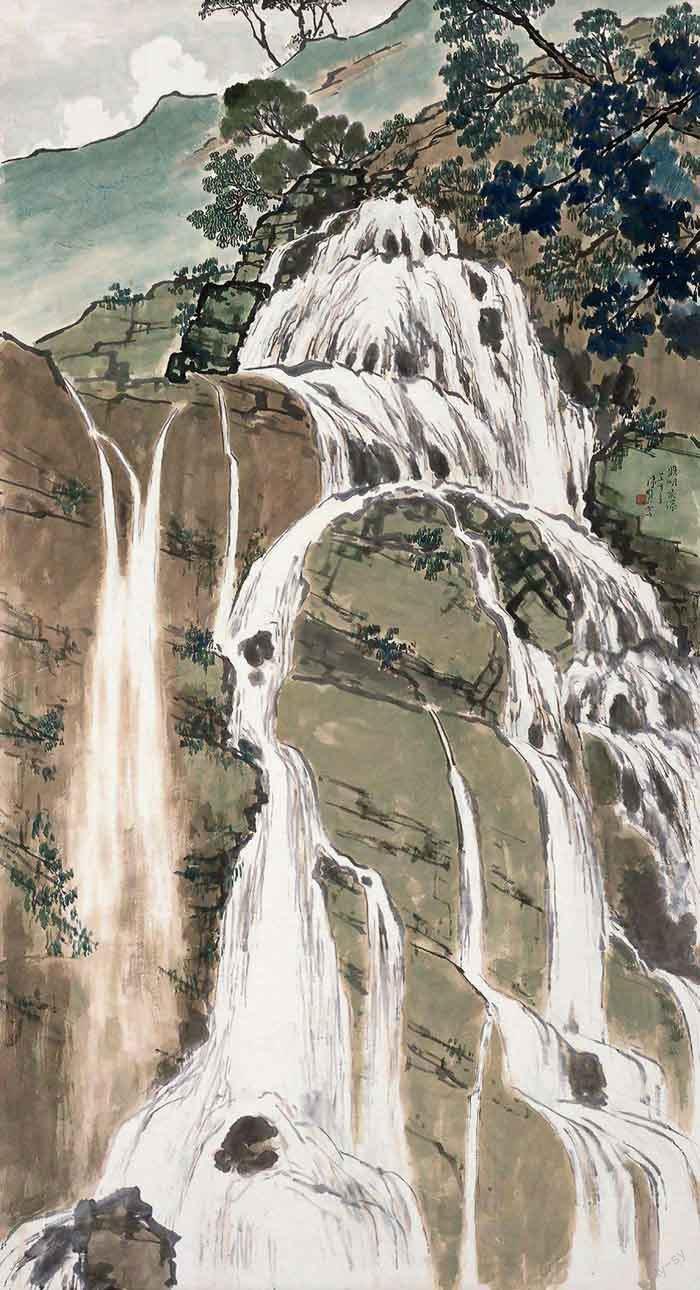

所以在“二高一陳”的晚年,國(guó)家命運(yùn)展現(xiàn)光明前途的時(shí)候,革命的緊迫性不再是觸動(dòng)人們神經(jīng)的最大觸點(diǎn),他們逐漸意識(shí)到繪畫的民族性的重要性,開始有意識(shí)地向中國(guó)傳統(tǒng)回歸,而這種回歸將在嶺南畫派第二代代表人物的身上有更加明顯的體現(xiàn)。

藝術(shù)為人而生,為時(shí)代而生,一個(gè)時(shí)代的藝術(shù)有其自身的特點(diǎn)和風(fēng)骨,但是懷抱著同樣的愛國(guó)熱情和對(duì)藝術(shù)的追求,所有時(shí)代的藝術(shù)表現(xiàn)都有著自己的價(jià)值和光輝,都是我們文化寶庫(kù)中不可或缺的瑰寶。