文氣充盈 縱筆成韻

郭振民

在國內最具權威書畫類報紙的一期《書畫家語錄》專欄里,刊登了一篇有關個性書法風格形成的評論,文章題目叫《從“胸無成竹”到“胸有成竹”》,當時頗引人注目。其評論內容是通過論述一個人書法風格的成熟,是由“胸無成竹”到“胸有成竹”發(fā)展演變的過程,最終達到“破殼”,以至脫穎而出,形成個人獨特、成熟的書風,并夸其為“神來之筆”。后據文章作者介紹,此評論是看了書法家李文雁先生新近創(chuàng)作的幾幅書法力作之后,有感而寫的。實際上是對李文雁先生下苦功夫練就筆墨功力,其書法達到“脫穎而出”境界的贊揚及思考。

藝術的個性和生命力,在于繼承傳統(tǒng)的基礎上,把握時代的發(fā)展特征,堅韌不拔地尋求相適應的表現方式。李文雁先生通過多年的讀書、養(yǎng)志、煉筆,堅持夯實傳統(tǒng)碑版、帖學功底,逐漸形成了其章法渾融,結構雅正,筆法嫻熟,文氣充盈,氣勢磅礴,具有鮮明個性的書法風貌。同時,也記錄著他的書法呈現更大“時空跨度”的躍動,邁向更高“品格”堅實足跡的印記。

李文雁先生書法“品格”的形成與確立,得益于受家學淵源影響和他早年家庭“良師”的熏陶與耳濡目染。他祖籍浙江,其舅父褚雪琴是民國時期江浙一帶有名的書畫家,李文雁先生在舅父家長大,他從小對書畫感興趣,孩提時的他經常為舅父鋪紙研墨,加上舅父的啟迪,天長日久,“長大一定要寫好字”這個心愿,就深深扎根在了他幼小的心靈。之后,李文雁長期從事新聞工作,幾十年來他勤懇愛業(yè),從普通編輯、記者到省一級報社的總編、社長,書法作為他的業(yè)余愛好也一直陪伴著他。50年的光陰在無數次揮毫潑墨中悄然流逝,而他對書法的熱愛,也整整持續(xù)了半個多世紀。李文雁說:“這種熱愛,就似長在我身上。”后來,他從報社領導崗位退了下來,但,一直伴隨他的書法,卻從業(yè)余升任成了“主角”。他可以縱情地持筆伏案,每日習書,遨游墨池。也就是從那時起,由于他辛勤的耕耘,使其書法結出了成熟的果實。

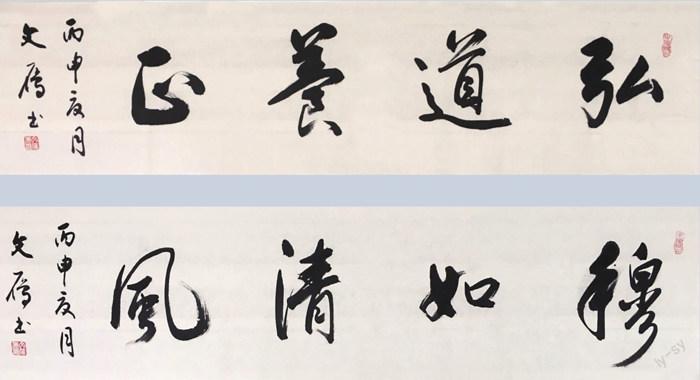

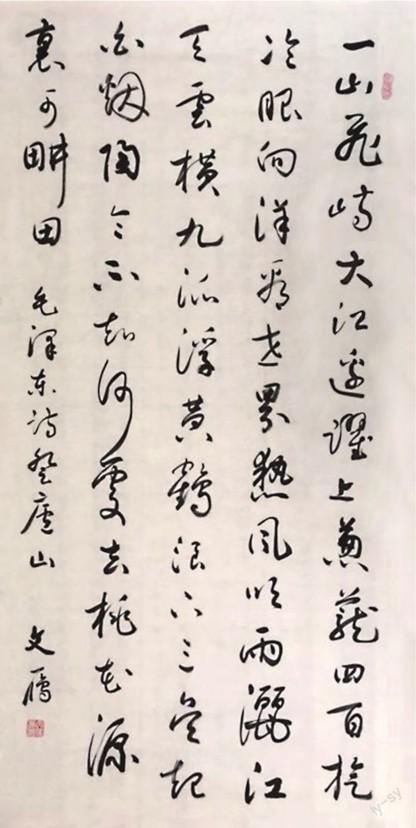

這一時期的李文雁先生,清醒地認識到,作為一個書家,不僅要有駕馭筆墨的功底與能力,更要具備一個藝術家的文化內含和創(chuàng)造力。他把豪邁、大氣、氣勢磅礴的書風作為自己終生追求的目標,把“讀書、養(yǎng)志”作為“強身健體”的“內功”。于是,他的“心力”由向外的“探尋”轉向到自身的“內功”。他深夜讀史,訪古探幽,賦詩會友,廣涉古代碑版,沉心帖學,探究“二王”一脈,并融會貫通,精工細琢,深研筆法。他還一面審視當代書法發(fā)展的走勢,把眼界打開;一面在實踐中不斷總結自己的經驗與差距,在此基礎上精心構置自己書法變革的空間與目標。與此同時,他還研究探索現代書法如何適合“展廳”的效果,“整飭”書法創(chuàng)作中的章法、序列及均勢,使之更能提升視覺效果,強化書法整體書寫的韻味。近年來,他書寫的一批作品,集中體現了他書法“心境”的重塑,給人以全新的驚喜和春風撲面的感覺。他書寫的毛澤東《沁園春·雪》丈二匹巨幅行書長卷,全篇如幡帳伸展,墨香彌漫,氣勢磅礴,給人以強烈的視覺震撼。河北省書法家協(xié)會副主席、著名篆刻家杜錫瑞先生看后,給以高度的評價,并欣然命筆為作品題跋贊揚。去年他應邀去岳陽參加中國國際范仲淹研討會及紀念范仲淹誕辰970周年紀念活動,李文雁登樓遠眺,心潮起伏,揮毫潑墨,瞬間,長篇巨制《岳陽樓記》,揮筆而就,引起眾人齊聲贊嘆。縱觀此幅巨作,實為精彩,其章法布局自然明快,墨色濃淡干濕分布自然,全篇一氣呵成,行如流水。此間,李文雁的行書已參添草書意味,因此,此篇作品書寫的更加連綿貫通,暢達自如。懸于廳壁,依序讀開,筆勢浩蕩如洞庭波涌;書體因書情內容而變化,其間楷、行、草諸體諧調而出,時有疾風飛動之勢,時有蒼勁厚重筆力,滿紙如浩渺云煙,表現出作者直抒胸臆的豪放情懷和洞庭波濤洶涌的壯觀景象,受到與會人員的高度贊揚,并被紀念館收藏。他創(chuàng)作的蘇軾《水調歌頭》更使人稱快,作品可謂清氣滿紙,字字璣玉,筆精墨妙,賞心悅目處如清風出岫,明月入懷,字里行間,朗朗如玉山上行,較其它作品,此作有法更有情。

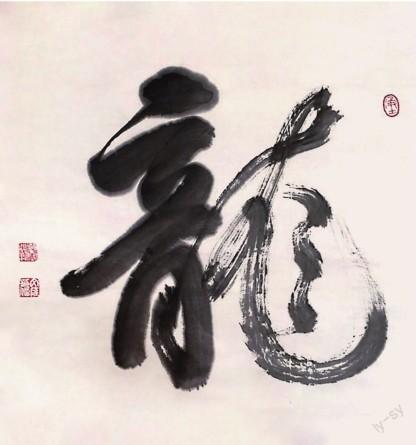

甘守枯寂,頹筆成冢,在筆法、技巧上苦心鉆研,向書法作品的更高“境地”攀登。在不斷探索書法創(chuàng)作的經歷中,李文雁先生深深地認識到,一幅書法作品要達到更高的“境界”,必須把握書法深層次的筆法、技巧。而要實現這一目標,書法基本功的訓練在其創(chuàng)作中發(fā)揮著關鍵作用。他堅持認為“筆耕不輟”在“練筆”上下硬功夫的所謂“笨路子”,仍然是提高筆法、技巧的“真經”。有了這一感悟,他為自己書法創(chuàng)作的表現形式和目標提出了更“內質”的探索主題。他著力于帖學的深研與探求,以“二王”書風為根基,兼攻諸家,在大家熟視無睹、見似尋常的平凡中默默地耕耘。于是,他的工作室成了他的練筆“基地”,從炎熱的夏天,到寒冷的冬天,只要有時間,他就持筆伏案,從不間斷。日常,即使看過的舊報紙、用過的包裝紙都是他練筆好材料。與此同時,他還不斷探索書法的表現形式,尤其在具體表現技巧上苦心鉆研,把古代書法表現形式與現代書法的審美意識有機結合,融會貫通,相兼并融,走出一條在古典傳統(tǒng)的基礎上又“與時俱進”的新路子,并將此作為自己書法作品“打出來”“脫穎而出”創(chuàng)作的新目標、新境界。“頹筆成冢,頗有所悟”,由于他孜孜不倦地追求,日久自成風格,逐漸形成了瀟灑自然、恬靜淡雅又大氣磅礴的藝術風格。

李文雁先生書風純正,以韻見長。在他諸體之中,最擅長行草,在他取法帖學傳統(tǒng)的作品中,二王、米、董的痕跡最濃。其行草作品文氣充盈,恣肆揮灑,疏朗奔放。不論行草巨制,還是行楷短箋,很少有“玩票”的花活媚俗和“江湖”書法之氣。相反,簡衣素裙、筆精墨妙,舉手投足間,一點一畫,高韻深情,宛然古風。

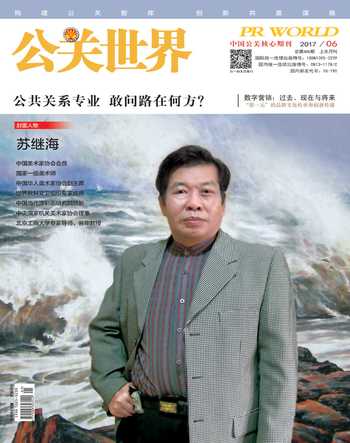

李文雁先生的書法創(chuàng)作雖然是他的業(yè)余愛好,但其書藝已相當精熟,并日漸形成自己的風格,且從他的書風中使人感到含有濃濃的文人之氣,受到了“行內”大家的關注和贊賞,在社會上產生了相當的反響。近幾年來,省內外報刊雜志、網站紛紛刊登其書法作品及書法評論。他還擔任了河北省文化名人書畫院副院長,河北省書畫藝術研究院常務理事,河北省新聞文化書畫家協(xié)會常務理事、主席團成員等社會組織職務。

李文雁先生為人正派,重情義,有謙謙君子之風,且待人誠懇、實在、熱情。平日里常有人求他題寫牌匾、書簽及條幅,他雖然事務繁忙,但他不怕麻煩,從不拒絕,總是熱情相待,有求必應,而且分文不取。近幾年來,他為人們書寫的匾額、對聯、條幅不計其數,全部無償奉送,深受人們稱贊,在群眾中樹立了良好的口碑。他還熱心社會公益活動,將書法創(chuàng)作服務社會,奉獻給百姓。他無數次地將書法作品無償捐贈給困難學校、扶貧山村;還經常冒著嚴寒酷暑深入到武警部隊、偏僻山村、街道社區(qū)慰問、書寫。僅2017年春節(jié)前后,他就冒著數九寒天,先后二十多次深入到社會基層或野外的站、點,不講報酬,不辭辛苦,義務書寫春聯,受到群眾的熱烈歡迎。李文雁常對人說:“我學習書法藝術的目的,不是為了裝飾門面,更不是為了賣錢,而是為了更好地服務社會,惠及百姓。”他是這樣說的,更是這樣做的。

李文雁先生在長年不輟的書法藝術實踐中,使他的書法藝術取得了可喜的成果,贏得了社會的贊譽。他的實踐也雄辯地證明:深入地學習和鉆研古代傳統(tǒng)是當代書法藝術創(chuàng)新的必經之路。但,更需要的是勇于長期求索和志在創(chuàng)新的氣概。

李文雁先生雖然已過花甲之年,但他對書法藝術的探索與創(chuàng)新,始終孜孜以求,經久不倦,愿他的書法藝術在已達到的水平上,寶刀不老,墨韻常新,譜寫出更美的篇章!