再論英國19世紀末農業蕭條的原因

孫 柳

(天津師范大學 歷史文化學院,天津 300387)

再論英國19世紀末農業蕭條的原因

孫 柳

(天津師范大學 歷史文化學院,天津 300387)

19世紀末英國農業蕭條,成為影響英國農業歷史發展的一次標志性事件,也代表了英國農業的一次大轉型。深究此次農業危機的原因,從表象上來看,我們可以歸咎于惡劣的天氣影響與海外農產品的大量涌入。從更深的層次來看,則在于則在于工業的發展與工業集團實力膨脹,以及資本主義租佃制農業的影響。對這次農業蕭條的原因進行一次更加深入的詮釋與考察,對于我們更好地認識近代以來英國農業發展進程是非常有必要的。

農業蕭條;原因;資本主義農業;生產組織形式

英國農業在經歷前一段時期“黃金時代”之后,從19世紀70年代,進入了“停滯與危機”時期,被廣大學者稱為“農業大蕭條(The Great Depression)”。①我國學者最為熟知的對這一時期英國農業蕭條的論述主要來自于厄恩利勛爵與T.弗萊徹,其主要觀點參見Rowland E. Prothero. English Farming Past And Present,Longman.Green.And.CO.1912. T. W. Fletcher. The Great Depression of English Agriculture 1873-1896,The Economic History Review, 1961.New Series, Vol. 13, No. 3.pp.417-432 T.W. Fletcher .Lancashire Livestock Farming during the Great Depression, Agriculture history review.1961.9(1).pp.17-42.除此之外,其他外國學者對英國農業危機也有相關論述,如A. Mutch ,Farmers’Organizations and agricultural Depression in Lancashire ,1890-1990,Agriculture history review.1983.31(1).pp.26-36.G.Roger Lancahire Landowners and The Great agricultural Depression.pp.Northern History,1986.22(1). pp.250-268.對于農業蕭條的研究,最為經典的無疑是厄恩利勛爵,他在《英格蘭農業:古與今》一書中認為,農業蕭條主要原因是惡劣氣候持續和外國農產品競爭的加劇,導致農產品價格下降,造成廣大農業生產者破產。這種觀點得到了不少后輩學者的認同,從而形成了一種對于農業危機厄恩利式的“解釋傳統”。事實上,面對著農業蕭條,英國政府先后任命了兩屆農業王家委員會對農業蕭條的原因、情況等進行調查,得出結論導致蕭條的關鍵原因就是氣候的惡劣與外國農產品競爭。厄恩利勛爵只不過是引用了王室調查委員會的結論與材料。

這一時期英國農業蕭條相關內容的研究,我國學者取得了豐富的成果,近些年來出現了多篇有關這一問題的論文。②相關的主要研究成果有:劉杰:《19世紀70年代英國農業危機及其影響》,載《世界歷史》1999年第三期;牛瑞華:《1870-1914年間英國各農業階層狀況考察》,載《史學月刊》2004年第八期;徐正林,郭豫慶:《近代英國“大農業”體制新論》,載《歷史研究》1995年第三期;王章輝:《大農業不是英國農業與經濟衰落的原因——和徐正林,郭豫慶同志商榷》,載《史學月刊》2000年第一期。從中國學者的相關研究看出,對這一時期農業蕭條問題整體上的思路比較清晰,原因、表現、后果內容得到較好地梳理,但基本上沒有跳出厄恩利勛爵對農業蕭條的解釋。單單就農業蕭條的原因而言,其解釋還并不深入,一般都將原因歸于海外農產品的涌入。一些重要問題并沒有得到研究者應有的重視與研究,如這次農業蕭條與現存農業生產結構的關系,為什么英國農業蕭條程度較為嚴重?筆者試圖結合前人的研究,對農業危機的原因進行進一步探討,以圖進一步廓清這一時期英國農業發展的狀況。

一、工業的發展與工業集團實力的膨脹

從農業政策的角度來看,70年代農業危機的原因在于《谷物法》廢除與自由貿易的實現。J.R.沃德指出,50-60年代引入國內的自由貿易政策,使得英國高度受制于外國農產品的競爭,被認為是19世紀七十年代以后農業長期蕭條的主要因素。①J.R.Wordie.Perceptions and Reality:The effects of the Corn Laws and their Repeal in England,1815-1906.In.J.R.Wordie, eds Agriculture and Politics in England,1815-1939,New York:ST Martin’s Press LLC,2000.p.27.P.J.佩里也贊同這樣的觀點,認為70年代農業蕭條是《谷物法》廢除之后所產生效果的推遲表現而已。②P.J.Perry.Editor’s Introduction. In.P.J.Perry,eds. British Agriculture 1875-1914. London and New York:Routledge,2006.p.xix

在英國工業化發展的過程中,工業集團實力的上升與農業集團實力的相對下降,結果體現為《谷物法》的廢除與農產品自由貿易。工業集團通過自由貿易的方式人為壓低農產品價格,造成了農業生產上的危機與利潤的下滑,為工業部門進一步發展創造了條件。

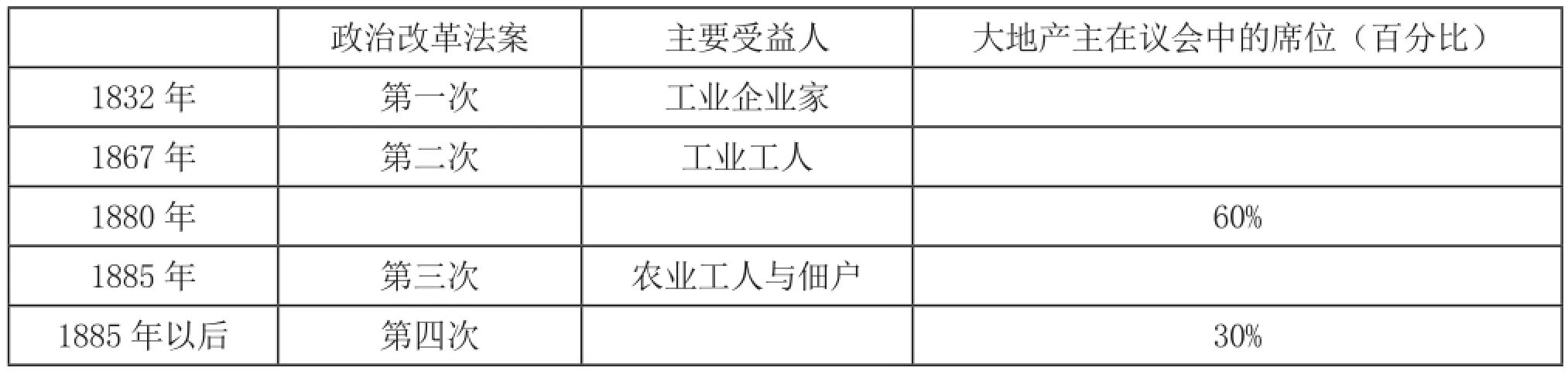

相對于制造業與服務業而言,農業由于受自然要素稟賦影響大,導致其投資回報率低、資本循環周期較長,深受蛛網效應的影響,導致其比較收益低。19世紀中葉地產的檔案顯示,在土地上的投資,收益不會超過3.5%,遠遠少于在商業與工業中的投資收益。諾森伯蘭公爵在1847年-1878年間總共向地產投資達99200英鎊,其中在1876年到1879年,收益率只有2.5%。③Trevour May. An economic and social history of Britain 1760-1970.New York:Longman,1989.p.106.以上特性的制約導致其在與工業的競爭中處于天然的劣勢。伴隨著工業革命影響的進一步深入,農業在英國國民經濟中的地位開始下降。農業產業占國民總收入的比重,從1801年的32%下降到1901年的6%。④P.Dean and W.A.Cole, British Economic Growth,1688-1959.Cambridge: the University Press.1964.p.166.同時,19世紀以來,伴隨著英國政治民主化進程的發展,1832年議會改革,1867年議會改革擴大了享有選舉權者的范圍,土地貴族的權力收縮。越來越多工業資產者得以分享政治權力,他們在政府與議會中產生越來愈大的影響,隨之而來的是地產主政治影響力的下降,從1880年到1910年,保守黨下院議員中地產主比例從46%下降到26%,自由黨下院議員中地產主的比例從26%減少到7%。⑤J.V.Beckett. The aristocracy in England 1660-1914. Oxford:Basil Blackwell,1986.p.463.工業資產者們出于牟利的需求,對于自由貿易的主張更為支持,個中原因不僅僅在于可以將先進的工業產品銷售到國外,還在于自由進口農產品可以使國內糧食價格降低,從而在一定程度上減少勞動力成本,這一點又與日益強大的工人階級的利益高度一致。于是,在農產品貿易自由化的問題上,工業資產者與工人階級很容易達成了統一意見。

英國的投票權改革進程⑥J.F.M.Swinnen. The growth of agricultural protection in Europe in the 19th and 20th centuries,The world economy.2009.32(11)p.1522.

在農業集團內部,卻沒有呈現出利益一致,共同支持貿易保護的傾向。位于英格蘭北部的廣大牧場主由于海外廉價飼料的需求,極力反對谷物進口征稅。而在當時,乳肉制品的生產在農業中占有著非常重要的地位,肉制品占英國農產品總產量的42%,乳制品所占比例也有21%;低收入階層的農業工人,由于大部分收入都用來購買食物,也擔憂糧食關稅的征收會導致生活成本上升,據1874年的一項調查估計,英國農業工人將90%的收入用于購買糧食與馬鈴薯,肉類和牛奶購買比例并不高。①J.F.M.Swinnen. The growth of agricultural protection in Europe in the 19th and 20th centuries,The world economy.2009.32(11),p.1508,p.1524.小農場主與廣大佃戶對于自己土地租佃權是否得到保障更為關注,視地產主與大農場主為對手,為自己的土地安全而開展斗爭。②Niek Koning.The failure of Agrarian Capitalism. London and New York:Routledge,1994.p.57.另外,還需要指出的是,一些有著進取心的地產主們認為,如果通過資本投資,促進農業生產率提高,完全可以抵消農產品價格下降的不利影響。如力主谷物法廢除的羅伯特·皮爾認定,激烈的市場競爭會促進地產主與農場主加強投資,使得英國農業不僅可以在世界市場的競爭中生存下來,而且還可以從中獲益。③J.F.M.Swinnen. The growth of agricultural protection in Europe in the 19th and 20th centuries,The world economy.2009.32(11),p.1508,p.1524.通過更為集約化的農業生產方式,是在新技術條件下有效地保障地產主階級優勢地位的重要舉措。④D.C.Moore.The corn law and High farming.The English History Review.1965.New Series,18(3)p.561.在內部紛爭不斷,觀點不同,利益分化巨大的情況下,農業集團無法形成合力。原本存在的農業保護政策受到工業資產階級、工業無產者的聯合抵制最終走向破產。G.迪菲爾德指出,“農業資本主義崩潰的原因,與其說是資本主義農業中心之外的美國、阿根廷、俄國的農業發展,不如說是因為工業資產者的實力,在與農業集團的斗爭中取得了壓倒性勝利。⑤Goran.Djurfeldt.Classical discussions of capital and peasantry:a critique.In, J.Harris eds .Rural Development: Theories of peasant economy and agrarian change. London: Hutchinson University Library,1982.p.148.”

于是,自由貿易的政策在緩慢推行開來。從19世紀20年代開始,自由貿易的傾向就在政府的貿易政策中有所體現,托利黨人就采取一些有自由貿易傾向的措施,如采取谷物關稅浮動制,羊毛產品的關稅數額從原來的六便士下降到一便士,制造業產品關稅從50%下降到15%等舉措,并且對阻礙自由貿易的《航海條例》進行了一定程度的修正。⑥A.L.Bowley.England’s Foreign Trade in the Nineteenth Century:Its Economic and Social Results.London:Swan Sonnenschein& Co.Lim,1905.pp.48-49.到40年代羅伯特·皮爾上臺以后,對原有貿易政策進行了革命性的調整。1846年宣布廢除谷物法,1849年宣布廢除《航海條例》,標志的自由貿易在英國得到廣泛推行的重要標志。自由貿易政策的實行,導致海外農產品大量涌入國內,促使農產品價格大幅度下降,無疑對農業造成了不利影響。在1860年之時,英國小麥平均官方價格是51先令1便士每夸脫,到農業蕭條剛開始的1879年,下滑到了43先令10便士每夸脫,1894年已經降到了22先令10便士每夸脫。在倫敦史密斯菲爾德肉類批發市場上,19世紀60年代末到19世紀90年代中葉,最優質的牛肉價格下降了11%。⑦R.Perren. Agriculture in Depression 1870-1940. Cambridge: Cambridge University press.1995. p.11.農業生產利潤減少,導致農業資本投入大幅度減少。克拉潘描述當時存在的情況,“地主停止了建筑與排水工程,農場主的農場經營狀況趨于惡化,土地清除也不那么徹底,筑籬開溝的工作都延宕下來,在肥料使用方面也厲行節省。”⑧克拉潘:《現代英國經濟史》(下卷 ),北京:商務印書館,1997年,第108頁。農業生產形式出現了倒退的情況,當時不少人發現在1880年以后,規模較大的農場已經無法出租出去,特別是500-1000英畝的農場,而對小型農場的需求量特別大。那些承租了大農場的人們也會將土地退回給地產主,換成小塊農場。⑨H.Levy. Large and small holding. Cambridge: the University Press.1911.p.102.勞動力進一步從農業中流出,1861年在農業部門中就業人口大約為200萬,到農業危機基本結束的1911年已經減少到160萬人,占總就業人口比例從18.7%下滑到8.3%。①P.Dean and W.A.Cole, British Economic Growth,1688-1959. Cambridge: the University Press.1964.p.142.而對于工業的發展而言,自由貿易的推行卻有著積極作用。據學者估計,在自由貿易影響下,英國城市工人實際工資水平只出現了大約5%-6%增長。②Kevin H. O’Rourke. The European Grain Invasion, 1870-1913. Journal of Economic History.1997. 57(4)p.792.自由貿易還在一定程度上促進了廉價工業原料的進口,原棉進口從自由貿易開啟到20世紀初,增加三倍有余,棉紡織品總價值從4600萬鎊大幅上升,一度于1870年達到1.05億英鎊。③Michael Tracy. Agriculture in Western European,1880-1980.London:Granada Publishing.1982.p.93.本國自由貿易的推行,還刺激了其他國家實現自由貿易,50年代-60年代,英國與包括法國、德國在內的多個國家先后簽訂了自由貿易協定,便利了本國優勢的工業產品出口。英國出口的鋼鐵產品占本國總產品的比例從19世紀40年代的24%,上升到20世紀初的50%;出口的棉紡織品占本國總產品的比例從55%增加到近80%。④P.Dean and W.A.Cole, British Economic Growth,1688-1959. Cambridge: the University Press.1964.p.147.p.147.p.166.同時,在工業發展的刺激下,更多的勞動力進入制造業,制造業就業人口從1851年的390萬人,上升到1911年的610萬人。⑤P.Dean and W.A.Cole, British Economic Growth,1688-1959. Cambridge: the University Press.1964.p.147.p.147.p.166.各類制造業、建筑業、礦產業收入從1841年的1.55億英鎊飆升1901年的6.6億英鎊。⑥P.Dean and W.A.Cole, British Economic Growth,1688-1959. Cambridge: the University Press.1964.p.147.p.147.p.166.

二、農業資本主義的結構性弊病

從農業生產內部原因來看,是農業資本主義結構性弊病的影響。伴隨著近代以來土地權利的集中與資本主義租佃農業的發展,到了19世紀中葉以前,英國形成了的地產主—租佃農場主—農業工人的三層結構占主導地位的農業生產組織形式,這種生產形式成為英國農業現代化的關鍵因素之一。⑦N.蓋特森在文章中已經對這一認識產生了一定的懷疑,他認定:“馬克思經典模式所指地區是在米德蘭與東南地區的谷物種植區,如果我們走出這樣一個有限區域,馬克思對英格蘭農民與土地分離的解釋便沒有我們認為的那么準確。”Nicky Gregson.Tawney Revisited: Custom and the Emergency of Capitalist Class Relations in North East Cumbria,1600-1830. The Economic History Review, 1989.New Series, 42(1), p.39.但是,這種生產組織形式也有著很嚴重的問題與弊病——直接的農業經營者要承受包括地租、工資在內的高額負擔。有學者估算,在農業蕭條尚未開始的19世紀70年代初,英國農場主為了獲得3600萬英鎊的凈收入,支付6000萬英鎊的工資,5500萬英鎊的地租,1200萬英鎊的地方稅與什一稅。⑧Avner Offer .The fi rst world war: An agrarian interpretation.Oxford:Clarendon Press,1989.p.116.列寧在《論農業中的資本主義》的第二篇文章中則有著更為精辟的認識:“歐洲由于過去歷史的發展,地租都提得很高,并且通過地價固定下來。相反我們看到在美國、阿根廷等殖民地卻有閑置的土地,新的移民完全可以無償占用,或者只要花極低的價錢,而且那里諸多肥沃的處女地使生產費用降低到最低限度。過去歐洲資本主義農業是把過高的地租通過昂貴的谷物價格轉嫁到消費者那里,而現在地租的重擔卻落在農戶與土地占有者自己身上,使他們破產。”⑨《列寧全集1898-1901》(第四卷),北京:人民出版社,1984年,第33頁。學者G.迪菲爾德對農業資本主義生產也進行了分析,在某種程度上也印證了這一看法。他認為資本主義農業租佃制生產獲利的必備條件為三個方面,其一,條件良好的土壤,有大量可以開發的土地;其二,受到保護的農業市場導致農產品的高價;其三,廉價的雇傭勞動力。⑩Goran.Djurfeldt.Classical discussions of capital and peasantry:a critique.In, J.Harris eds .Rural Development: Theories of peasant economy and agrarian change. London: Hutchinson University Library,1982.p.154.

從英國經濟社會發展的狀況來看,作為生產主體的農場主的確承擔著沉重的地租義務。18世紀中葉以后,伴隨著城市化與工業化的推進,英國國內市場對于農產品的需求日益旺盛,農產品價格高漲。1760-1790年小麥的平均價格升到55先令11便士,從1805年-1813年平均價格從來沒有跌到73先令以下,常常處于100先令以上,其中在1812年達到122先令8便士。①H.Levy. Large and small holding. Cambridge: the University Press.1911.p.10.拿破侖戰爭后,谷物法施行,有效地保障了英格蘭谷物價格的水平。自由貿易時代開啟的三十年內,小麥價格保持在比較穩定狀態上,平均每夸脫53先令,僅比谷物法頒行期間平均水平低5先令。②J.D.Chambers.G.E.Mingay. The Agricultural revolution 1750-1880.London:B.T.Batsford Ltd.1966.p.158.農產品價位高漲,導致大量資本涌入農業生產之中。從1846年到1876年地產主在排水和其他改良方面投入資金高達2400萬鎊。③Alan Armstrong, Farmworkers in England and Wales .Iowa:Iowa State University Press,1988.p.89.同時,在傳統的土地法法律體系下,土地交易成本過高。尤其是小塊土地,每英畝的交易成本要高于大地產。④Avner.Offer. Farm Tenure and Land Values in England,c.1750-1950. The Economic History Review.1991.New Series, 44(31),p.10.當時,土地仍然作為社會身份與地位的象征,作為貴族的權力基礎,得到大批貴族、資產者的廣泛追捧,土地市場上供不應求。因此,在多重因素共同的作用下,土地價格與地租水平持續上升。高漲的土地價格被認為是農業危機之前幾十年農業繁榮的一個重要標志。據學者們不完全統計,在1700年平均每英畝地租只有3先令,到1750年已經上漲到7.9先令,1800年又升到了12.1先令,1850年則達到頂峰的21.1先令。⑤M.E.Turner.J.V.Beckett.and.B.Afton.Agriculture rent in England,1690-1914.Cambridge:Canbridge University Press,1997.p.207.在諾福克郡霍克漢姆地產上地租數量在1776年為1.2萬英鎊,1815年則上升到近2.6萬英鎊;達德利勛爵在肯特郡的一塊地產,所繳納地租的數目從1778年的兩千余英鎊,增加到1820年的近四千五百英鎊。⑥P. M. L. Thompson , English Landed Society in the 19th Century. London:Routledge and Kegan Paul,1963.pp.218-220.19世紀70年代,典型的“地產主—資本主義農場主—農業雇工”的生產組織形式中,農場經營人所交地租會占農業生產收益的36%,加上地方稅與什一稅,則將高達44%。此外,由于租佃制生產特性的影響,地產主作為食利階層對市場信息的反應遲緩,即使農場主利潤大幅度減少,地租水平也能保持一段時間的堅挺。1876年全國農業土地地租達到522萬英鎊,到1882年已經開始下降,但到了1910年才降到370萬英鎊。⑦Avner Offer .The fi rst world war: An agrarian interpretation.Oxford:Clarendon Press,1989.p.102.還有學者經過計算估計認為,從1871年到1913年,整個農業蕭條期間,地租下降水平只有9%-15%。⑧Kevin H. O’Rourke. The European Grain Invasion, 1870-1913. Journal of Economic History.1997. 57(4)p.797 .從1870年到1913年期間,農場總收入的30%-40%都變成了地租流入到地產主的手中,尤其是在1877年到1885年之間,這一比例高達40%。⑨R.Perren. Agriculture in Depression 1870-1940. Cambridge: Cambridge University press,1995.p.11.

19世紀下半葉開始,農場主勞動力成本也在日趨上升,成為了農場主另一筆日益加重的負擔。19世紀50年代以前,工業化與城市化發展的相對不足性以及舊濟貧法等因素限制了鄉村的勞動力地流出,致使鄉村雇傭勞動力價格持續低迷。詹姆斯·凱爾德經過考察發現在英格蘭南部地區,19世紀50年代與18世紀末期相較而言,平均工資只上漲了不到14%,其中在貝克郡與維爾特郡一些地區工資水平和八十年前基本持平,薩福克郡工資甚至有所下滑。現代學者喬治·克拉克也經過比較后認為到18世紀70年代到19世紀60年代,農業工資只上升了大約28%。⑩Gregory..Clark.Farm Wages and Living Standards in the Industrial Revolution:England,1670-1869.The Economic History Review.2001,New Series,54(3) p.499.19世紀中葉以后,農村中大批勞動力,尤其是受到良好教育的青壯年勞動力,在工業革命進行與城市化的加速發展作用下,體制性阻礙消除、交通條件改善之后,大量遷往工業區實現就業,致使農場經營者勞動力減少,運營成本增加。?P.J.Perry.Editor’s Introduction. In,P.J.Perry,eds. British Agriculture 1875-1914. London and New York:Routledge,2006.p.xxxiii.當時人記載,“許多家庭都遷移了,最聰明與最優秀的年輕人在鐵路部門找到了一份工作,少數年輕人在郵局工作,還有不少人在鄉村警察局工作。①J.Thirsk.English Peasant farming:The agrarian history of Lincolnshire from Tudor to recent times, London and New York:Routledge,2006.p.323.”而一些一直在從事農業生產的老年人被遺留了下來。從學者們的估算來看,1851年英格蘭與威爾士的農業合同工人從大約126.7萬人下降到1891年的約80萬人,到1901年已經下降到不足65萬人。②David Grigg, English Agriculture: An Historical Perspective..New York:Basil Blackwell,1989.p.137.從單個地區來看,1831年到1921年,德文郡的農場數量一直保持在1.2萬個左右,但是農業雇工人數從4.4萬人下降到1.9萬人,每個農場平均工人的數量從1861年的2.5個,下降到1921年的1.12個。③Micheal.Winter.The Development of Family farming in West Devon in the Nineteenth Century.In,G.Cox,P.Lowe and M.Winter ed Agriculture:People and Policies. London:Allen& Unwin,1986.pp.64-67.工資占農業生產成本中的比例相較而言一直處于上升之中。1883年到1893年,林肯郡的一個農場上,20%的成本是勞動力成本,1893-1894年則增加25%。南多塞特郡的一個農場上,勞動力成本所占比例由1876年的33%增長到1892年的38%。④Joanthan Brown .Agriculture in England A survey of Farming,1870-1942. Manchester:Manchester University Press.1987.p.27.從全國總體狀況來看,農業蕭條以前,勞動力工資成本就占農場毛收入水平的37%。農業蕭條爆發以后,即使在農業機械使用量增加的情況下,仍然上升到40%以上并一度達到42%或者43%。⑤R.Perren. Agriculture in Depression 1870-1940. Cambridge: Cambridge University press.1995. p.11. p.11.

于是,在面對海外農產品沖擊,價格被進一步壓低的情況下,原本負擔較重的雇傭制大農場利潤繼續下降,有的甚至入不敷出,資本主義生產的結構性弊病凸顯,農業生產面臨著危機。根據估計,在不扣除什一稅與農場主家庭生活成本以及其他各種成本的情況下,1870-1876年的幾年間,也就是農業蕭條沒有出現之時,農場主的凈收入在其總收益的比例約為29%;到了農業蕭條出現之時的1877年-1885年之間,農場主凈利潤比例突降到18%,即使蕭條程度減輕的1886年-1893年,純利潤水平也只是有所上升,達到21%。⑥R.Perren. Agriculture in Depression 1870-1940. Cambridge: Cambridge University press.1995. p.11. p.11.

三、結語

綜上所述,19世紀末期英國乃至歐洲出現的農業蕭條,原因不僅在于表象上所體現出的氣候異常或者海外農產品大量涌入,而在于工業化與工業資本主義的發展帶來工業集團的政治優勢以及資本主義農業生產模式的結構性弊病。

英國工業化的發展導致工業集團經濟實力增強,在政治民主化趨勢之下,經過1832年、1867年、1885年的議會改革,工業集團在議會中獲得了更為強勢的地位,而農業集團實力相對下降。出于牟利的需求,他們在議會中大力鼓吹自由貿易,成為自由貿易政策的忠實支持人。政府也在順應這一趨勢的發展,從20年代起,逐漸改變原有的貿易保護政策,最終在《谷物法》與《航海條例》被廢除以后,自由貿易成為英國對外貿易的指導原則。自由貿易政策的推行導致海外大量廉價農產品涌入。1850年代西歐諸國從美國進口的小麥僅僅有500萬蒲式耳,到了1875年左右飆升到1.07億蒲式耳,19世紀最后幾年達到了1.84億蒲式耳。⑦Michael Tracy. Agriculture in Western European,1880-1980.London:Granada Publishing.1982.p.18.大量涌入的農產品壓低了英國國內市場的農產品價格,19世紀70年代以后的幾十年內,英國國內小麥的價格下降35.3%,大麥價格在英國國內下降25.5%⑧Kevin H. O'Rourke. The European Grain Invasion, 1870-1913. Journal of Economic History.1997. 57(4)p.785.。在農產品價格下降的同時,農業經營的勞動力與地租成本卻沒有明顯地減少,農業生產者由于無法將地租與勞動力負擔通過農產品價格轉嫁給消費者,導致生產陷入困難之中,傳統的資本主義雇傭制生產方式難以為繼。在蕭條的過程中,農業部門出現了新的變化趨勢,原有的農業生產成本中占比較高的工資與地租逐漸減少,越來越多的生產剩余直接進入農業經營者的口袋。所以有學者認為,所謂的“農業蕭條”并非是一場真正的危機,而是一個農業生產結構轉型的時期。①Niek Koning.The failure of Agrarian Capitalism. London and New York:Routledge,1994.p.71.以19世紀末的農業蕭條為標志,“地產主-租地農場主-農業工人”為代表的資本主義農業典型生產組織形式開始走下坡路,自主自營農場從瀕臨滅亡的邊緣重新發展起來,煥發了生機與活力,逐漸演變成為英國農業生產的主導性生產組織形式。

[責任編輯 常偉]

Further Discussion on the Reasons of British Agricultural Depression of Late 19th Century

SUN Liu

(College of History and Culture, Tianjin Normal University,Tianjin 300387, China)

British agricultural depression of late 19th century was a landmark event which affected the historical development of British agriculture, also represents a major transformation of the British agricultural development. Reasons for agricultural crisis are as follows: The apparent reasons can be the bad weather and the influx of foreign agricultural products. Some deeper reasons are that the development of industry, strengthening of industrialists as well as the impact of capitalist tenancy system. Drawing on achievements of other scholars effectively, it is necessary for us to have a further explanations and study on reasons of agricultural depression.

agricultural depression;reason; capitalist agriculture; organizational forms of production

D51

A

1672-1217(2017)03-0118-07

2017-03-27

孫柳(1989-),男,山東青島人,天津師范大學歷史文化學院博士研究生。