既有運營地鐵車站底板下分段分步暗挖法施工技術

吳沛嶺 朱招庚

(中國中鐵二院工程集團有限責任公司地鐵院,四川 成都 610031)

?

既有運營地鐵車站底板下分段分步暗挖法施工技術

吳沛嶺 朱招庚

(中國中鐵二院工程集團有限責任公司地鐵院,四川 成都 610031)

以某市地鐵換乘車站為研究對象,論述了該換乘節點分段分步暗挖法施工的開挖工序及支護措施,并運用MIDAS/Gen建立三維數值模型,獲得不同開挖工況下結構的內力與位移,結果表明采用該工法施工,結構的內力及位移均滿足規范要求。

地鐵車站,換乘節點,分段分步,暗挖法

隨著地鐵線網密度的增加,換乘車站數量顯著增多,因建設過程中影響因素眾多,部分先期建設站預留后期結構實施條件不足,導致后期換乘車站節點設計難度增大,給施工及既有線路的運營維護帶來了極高的風險,某市地鐵1號、4號線換乘車站亦存在上述問題,文獻[1]以該換乘站施工為例,宏觀上總結了換乘節點的施工方案及監測過程,本文詳述了該換乘節點的開挖工序及支護措施,通過有限元軟件MIDAS/Gen建立三維數值分析模型,獲得不同開挖工況下結構的內力及位移,驗證分段分步暗挖法施工關鍵技術的可行性,結果表明采用該工法施工,結構的內力可滿足原結構底板配筋要求,位移差滿足規范要求。目前該站已投入運營,工程的順利實施也可為后續類似工程的建設提供一定的參考依據。

1 工程概況

某市地鐵1號、4號線換乘車站采用L型換乘,呈東西向布置。1號線為地下2層結構,4號線為地下3層結構,均處于砂卵石地層,車站地面交通繁忙,周邊建筑物密集。換乘節點需要在既有運營狀態的1號線車站底板下方施工。現場預留條件如下:1號線車站底板下方為4號線換乘節點共預留10根鋼管柱,深度為4號線開挖線以下1.4 m;西側圍護樁深度為1號線開挖線以下3.58 m;既有1號線底板下未預留遠期側墻鋼筋接駁器。由于1號線預留的框架柱數量不能滿足底板下方明挖的豎向受力,預留的換乘節點基坑圍護結構深度不足,且換乘節點處于1號線盾構區間與車站接口處,對變形要求異常敏感,因此換乘節點的施工方法及保證施工期間1號線的安全運營是本工程設計的重難點。

2 換乘車站節點暗挖法開挖工序

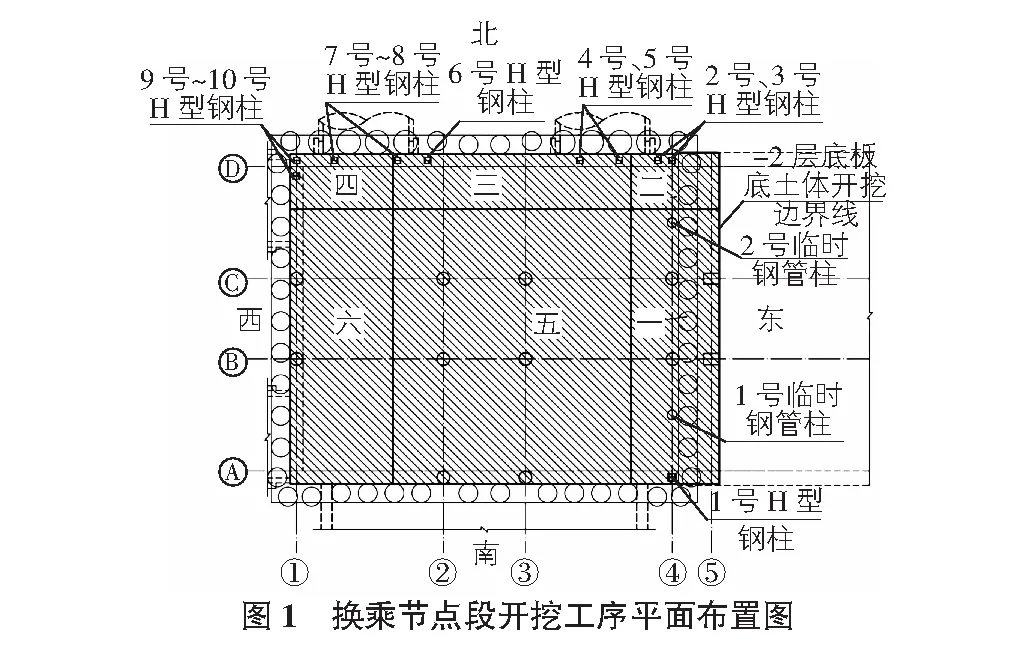

設計采用“化整為零、步步為營”的總體思路,分步開挖,分步施工。首先使新舊結構有效連接形成整體,減小施工引起的變形,降低工程風險;隨后在既有車站與盾構區間接口下方土體開挖過程中利用小導洞進行豎向側墻及支撐點的施工,形成豎向支撐,有效控制盾構區間與車站接口薄弱環節處在砂卵石地層中的變形,確保1號線車站及區間安全運營;待有效豎向支撐形成后,剩余土體采用分段分步開挖的暗挖法施工,形成換乘節點。圖1為換乘節點段開挖工序平面布置圖,開挖工序共六步,詳述如下:

工序一:1)由東向西開挖第一部分土體,并破除此范圍內的圍護樁。2)在④軸與軸交接處鋪設鋼板。3)在軸與④軸交點處架設1號H型鋼柱。

工序二:1)施工④軸-950 mm以東車站頂中底板、側墻、梁及框架柱部分,除北側第二部分范圍的-3層側墻及底板外。確保4號線-1層、-2層側墻與原1號線側墻可靠連接,頂板、中板與原1號線各層板可靠連接。2)架設1號臨時鋼管柱。3)由東向西開挖第二部分土體,破除此范圍內的圍護樁。在④軸與軸交接處鋪設鋼板。4)在軸上架設2號、3號H型鋼柱。5)施工第二部分范圍內底板及側墻。6)架設2號臨時鋼管柱。

工序四:1)由東向西開挖第四部分土體,須邊開挖邊架設豎向H型鋼柱。分別鋪設Ⅰ號~Ⅲ號鋼板后,架設7號~10號H型鋼柱,確保H型鋼柱先架設再逐步進行后續開挖。2)施工西側擋土墻及鋼花管,確保擋土墻與既有圍護樁可靠連接。3)施工第四部分范圍內的底板及側墻。

工序五:1)由東向西開挖第五部分土體。2)施工第五部分范圍內的底板及側墻。

工序六:1)由東向西開挖第六部分土體。2)施工①軸處開挖范圍內錨桿及擋土墻,確保擋土墻與既有圍護樁可靠連接。3)施工剩余底板及墻體部分。

3 分段分步暗挖法施工數值仿真分析

為驗證分段分步暗挖法施工全過程車站結構的內力及位移是否滿足規范要求,采用有限元軟件MIDAS/Gen建立三維數值分析模型,獲得不同開挖工況下結構的內力及位移,詳述如下。

3.1 計算理論

對于地鐵車站結構,車站計算模型采用荷載結構模型,一般可采用板(殼)單元、梁單元或墻單元模擬各層板、柱及墻體單元。MIDAS/Gen梁單元的理論依據是Timoshenko Beam Theory,它具有拉、壓、彎、扭的變形剛度,梁單元的每一個節點都具有三個方向的線性位移和三個方向的旋轉位移,每個節點都具有6個自由度。

3.2 數值分析模型建立

根據車站換乘節點區域的結構形式,本文采用有限元MIDAS/Gen程序,建立三維仿真分析模型,獲取車站節點范圍板、墻、梁構件的受力情況,中板開洞處的應力分布情況,數值仿真分析各工況同設計開挖工序一致。

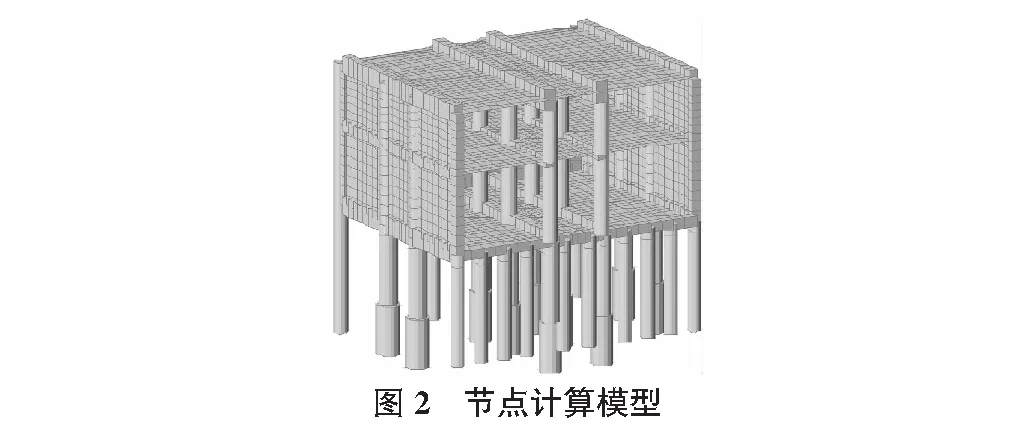

1)模型建立。頂、中、底板及換乘節點底板和各側墻作為板單元,結構縱梁、橫梁及柱作為三維梁單元。底板與地層之間用豎向只受壓彈簧,側墻與土體之間用水平只受壓彈簧。節點計算模型見圖2。

2)計算荷載及材料參數。a.計算荷載取值。車站覆土荷載為50 kN/m2。側水、土壓力施工階段按主動側土壓力計,使用階段按靜止側土壓力計。水浮力使用階段按抗浮最高水位的全部水浮力進行計算,施工階段按降水無水浮力進行計算。設備區荷載按8 kPa計。列車荷載按列車滿載條件確定。地面超載按20 kPa考慮。結構自重按實際重量計,鋼筋混凝土按25 kN/m3計。b.混凝土:均采用C35混凝土。c.鋼筋:采用HPRB335。

3.3 計算成果分析

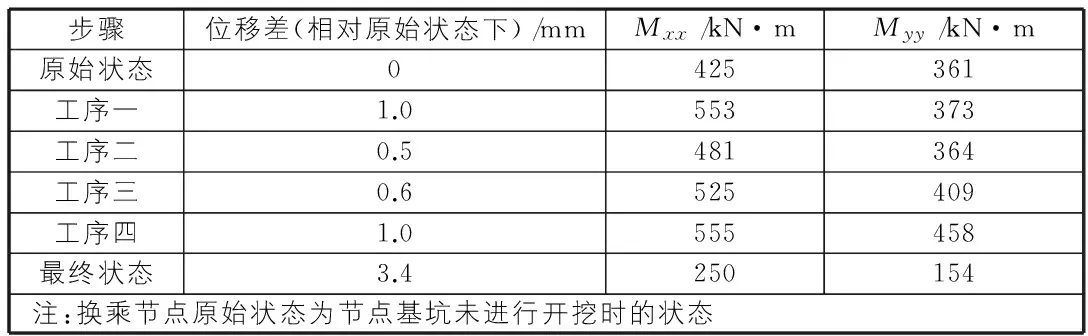

表1 位移及內力表

計算完成后提取不同開挖工況下1號線車站底板最大正彎矩

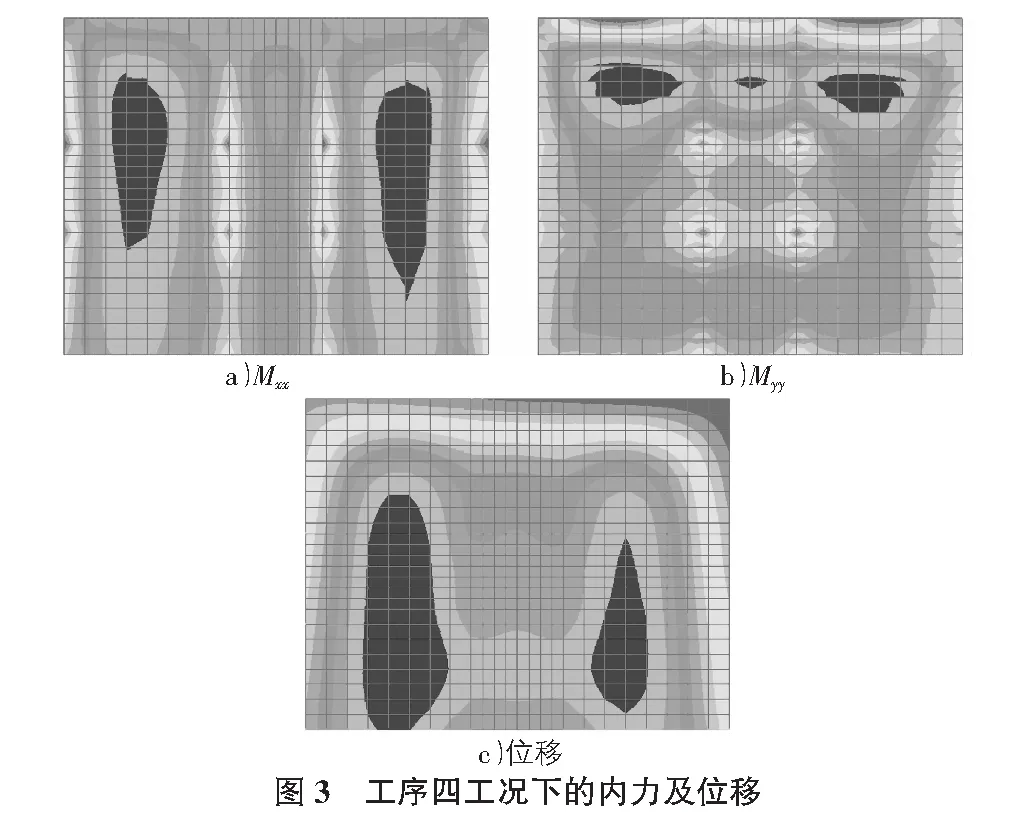

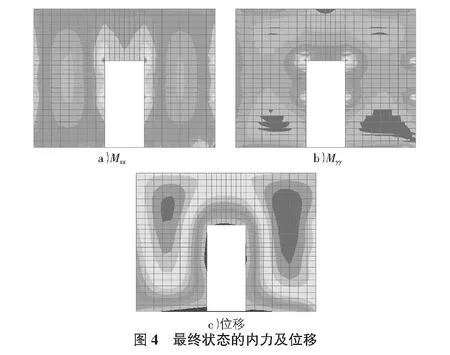

及位移見表1。圖3,圖4分別為開挖工序四和施工完成后1號線 車站底板最終狀態兩種工況下的結構內力及位移云圖。

據開挖工序及計算數據可見,換乘節點開挖過程中工序一~工序四施工期間,結構承載力較大,該階段設計及施工過程須重點關注。查1號線設計及竣工資料,其底板配筋為28@150,據表1計算結果,開挖過程中底板滿足受力要求,位移差滿足規范要求。

4 結語

運用數值仿真分析對換乘節點段在既有運營地鐵車站底板下分段分步暗挖法施工關鍵技術研究進行受力安全性分析,通過開挖后的結構力學行為和開挖產生的結構內力及相對位移,可以得到如下結論:1)由于原線路預留條件不足,換乘節點在既有運營車站下方施工期間,保證安全運營是設計的關鍵,針對站點情況可采用分段分步暗挖法施工。2)既有車站下方換乘節點運用基坑開挖時空效應理論與實踐結合,節點開挖前將新建結構與既有結構連接,形成整體,減小既有車站底板下方施工的變形,極大的降低了工程風險。3)施工車站與盾構區間接口下部的換乘節點,利用小導洞進行豎向側墻及支撐點的施工,形成豎向支撐,極好的控制了盾構區間與車站接口處在砂卵石地層中的變形,更好的保證了既有車站及區間的安全。采用分段分步開挖施工的暗挖設計技術,結合動態信息化監測手段,實現既有運營地鐵車站下部結構豎向加深擴建站臺層設計,從而形成換乘節點。

本工程的順利實施對砂卵石地層中運營車站、運營盾構隧道下方當預留條件不充分時的擴建提供了設計和施工方法的指導。

[1] 陳 中.砂卵石地層過既有線的地鐵暗挖施工技術[J].山西建筑,2015,41(2):153-155.

[2] GB 50157—2013,地鐵設計規范[S].

[3] JGJ 120—2012,建筑基坑支護技術規程[S].

[4] 王昌興.MIDAS/Gen應用實例教程及疑難解答[M].北京:中國建筑工業出版社,2010.

The key technology for construction by section and by stage using subsurface excavation method under existing subway station floor

Wu Peiling Zhu Zhaogeng

(ChinaRailwayEryuanEngineeringGroupCo.,Ltd,SubwayInstitute,Chengdu610031,China)

Taking a subway transfer station as the research object, the paper detailed the excavation procedure and supporting measures for the construction of interchange joint by section and by stage using subsurface excavation method. At the same time, using MIDAS/Gen establish three-dimensional numerical model in order to obtain the internal force and displacement of the structure under different excavation conditions. The results show that the internal force and displacement of the structure meet the specification requirements.

subway station, interchange joint, by section and by stage, subsurface excavation method

2016-10-23

吳沛嶺(1983- ),女,工程師; 朱招庚(1985- ),男,工程師

1009-6825(2017)04-0116-02

U231.4

A