區域發展研究現狀與前沿的可視化分析

倪前寬+宋吉祥+錢智

[摘要]以Web of scienceTM核心數據庫中2006年至2016年間收錄的標題含有“regional development”的文獻為數據基礎,使用引文可視化分析軟件CiteSpace,采取關鍵詞分析、文獻聚類分析、文獻共被引分析等方法對區域發展領域研究作可視化分析。研究發現:一是區域發展領域研究文獻量呈逐年波動上升的趨勢,主要是經濟學、地理學、環境研究和規劃發展等領域的研究課題;二是中國科學院、卡迪夫大學、康奈爾大學、格羅寧根大學等為發文較多的機構;三是Ron Martin、Andy Pike、COE NM、Nijkamp P、Wei YHD等是該領域研究的主要研究者,美國、英國、中國是研究的主要力量來源,中國是該領域的重點被研究區域;四是區域創新、全球化、全球生產網絡、可持續發展、勞動空間分工、發展政策、創業等是區域發展研究領域的熱點與前沿。

[關鍵詞]區域發展;研究前沿;可視化分析;知識基礎

[DOI]1013939/jcnkizgsc201714018

1引言

區域發展研究一直都是包括地理學、經濟學、規劃學、社會學在內的多個學科的重要研究方向。一般認為赫特納是地理學區域學派的奠基人,[1]其區域研究思想影響了美國學者哈特向,后者于20世紀30年代開創了區域學派,與此同時,英美經濟地理學進入區域主義階段。自20世紀80年代以來,西方經濟地理學發生了重大轉變,進入了一個多元化時代。[2]區域研究在經濟地理學領域開始全面復興,出現研究的兩大特點:一方面,在“區域創新”“產業集群”“學習型區域”等概念的提出下,地理學者從區域綜合和區域獨特性的角度出發,注重研究地方發展的影響因素和內生動力。多倫多大學教授Bramwell認為一些大學在地方和區域經濟活力上的貢獻要比以往認識的豐富得多,除了產生研究型的科學家和可商業化的知識,還提供知識轉移,并以滑鐵盧大學為研究對象,系統闡述了大學在促進區域經濟增長和創新上所做出的貢獻。[3]李國平等以北京市高新技術產業為例,研究了高新技術產業集群的影響因素、相互作用關系及其價值鏈區域分工。[4][5]李學鑫等從微觀尺度入手,探索農區文化創意產業集群形成和演變的因素,以及政府的介入在農區文化創意產業上的作用。[6]另一方面,隨著人類社會進入全球化和信息化時代,企業開展全球性的生產活動,地理學者開始注重全球化對區域發展的影響。Wei、YHD以中國溫州出現的民營企業大規模重組,并且將企業和專業部門轉移到上海、杭州等大都市區的新發展模式,研究制度環境和全球化對區域發展帶來的影響。[7]寧越敏以中國全球化程度最深的城市之一上海為例,探討了上海外資的增長變化、產業分布對上海經濟增長的影響,最后分析了上海外商投資集聚地高科技園區的三種發展模式。[8]劉衛東等利用全球生產網絡分析框架對中國汽車產業空間變化進行研究,并提出“被動嵌入”的概念。[9]

目前區域發展領域的研究取得了非常豐碩的研究成果,但對該領域進行系統歸納和總結以傳統的統計和描述分析為主,缺乏對該領域知識基礎、研究前沿、研究機構、研究力量來源及其合作網絡等進行全面的歸納與分析。本文便利用數據可視化分析軟件CiteSpace來進行區域發展領域的分析,以期厘清區域發展研究領域的熱點、前沿、知識基礎、研究機構、作者及其合作網絡等內容,為區域發展領域研究的長足發展,并為其他相關學者的學習提供參考意義。

2數據和研究方法

21研究方法

科學知識圖譜以科學知識為計量研究對象,采用引文分析和信息可視化技術,將科學發展規律繪制成知識圖譜、知識地圖等[10]。而想要做到知識的可視化,就必須了解信息科學中的兩個概念:描述研究領域動態本質的概念“研究前沿”和促進研究前沿本質理解的概念“知識基礎”。如果把研究前沿定義為一個研究領域的發展狀況,那么研究前沿的引文就構成了相應的知識基礎。一個研究領域可以被概念化成一個從研究前沿ψ(t)到知識基礎Ω(t)的時間映射Φ(t),即:

美國德雷塞爾大學信息可視化專家陳超美博士開發了基于Java的用于文獻引文網絡可視化分析軟件CiteSpace。其基本原理是分析信息知識單位(科學文獻、科學家、關鍵詞等)的相似性及測度。[10]通過對導入文獻的標題、關鍵詞、參考文獻等基本信息進行分析,可以識別和顯示研究領域隨時間發展的新趨勢(emergent trends)和突變(abrupt changes)。在這里,ψ(t)是一組在t時刻與新趨勢和突變密切相關的詞和短語(如專業術語),這些專業術語被稱作“研究前沿術語”。出現前沿術語的文章引用參考文章組成了Ω(t),它們之間的關系如下:

Stitle、Sabstract、Sdiscriptor和Sidentifier表示一系列文獻的標題、摘要、描述符、標識符等專業術語,IsHotTopic(term,t)為布爾函數,表示某主題是否屬于熱點。artice0→article表示article為article0的引用文獻。最近一些年,也有學者利用CiteSpace來進行相關領域的研究,如李琬、孫斌棟在WOS收錄數據庫的基礎上借助CiteSpace工具對西方經濟地理學的知識基礎、發展脈絡以及近期研究熱點進行研究,總結出國外近期內對經濟地理學研究的概況和前沿。[11]

22數據來源

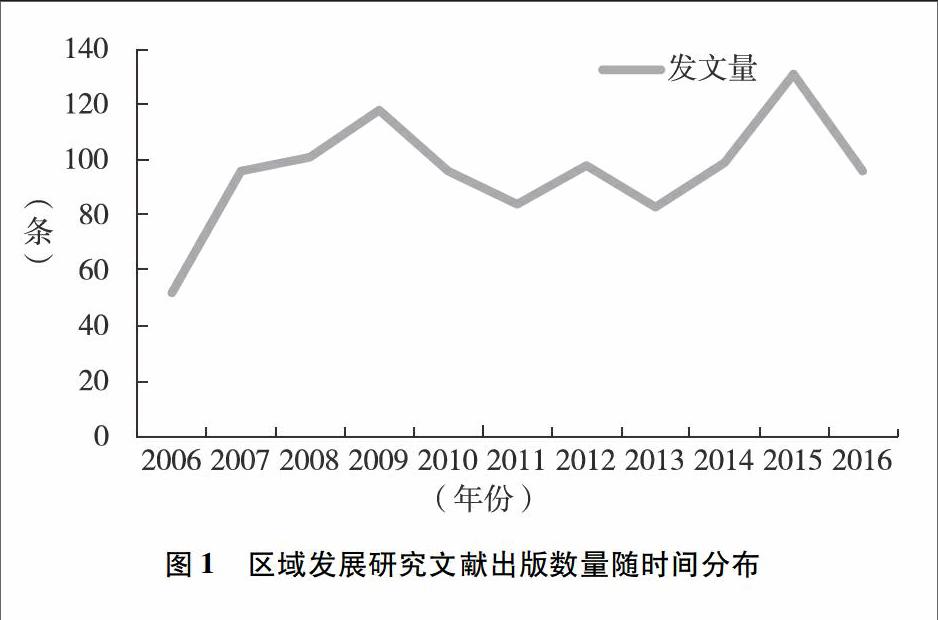

全球最大、覆蓋學科最多信息資源庫“Web of science”收錄期刊具有很高的學術質量和國際通行性,以Web of scienceTM核心合集為數據源,以“regional development”為標題條件檢索2006年到2016年間發表的關于區域發展研究的相關文獻,為提高研究的準確性和客觀性,對文獻來源類別進行相應的篩選,剔除掉與主題不相關的文獻,共獲得1054條區域發展研究文獻數據,數據內容包括文獻標題、作者、摘要、關鍵詞、來源出版物、引用的參考文獻等信息。利用CiteSpace的文獻年份分析工具,得到文獻年度分布情況(見圖1)。

由圖1可知,近十年以來國際區域發展研究的相關文獻發表量呈現波動上升的趨勢(2016年僅有部分數據),表明學者們對區域發展領域研究的重視程度不斷上升。從研究的學科分布來看,區域發展研究是多學科共同關注的研究領域,根據搜索到的文獻,發現區域發展的研究主要集中在經濟學(308%)、地理學(279%)、環境研究(271%)、規劃發展(168%)等領域。

3區域發展研究前沿與知識基礎

31區域發展研究前沿與熱點

311基于關鍵詞出現頻率分析

關鍵詞是作者對文獻的高度概況也是其研究核心思想的濃縮和提煉,高頻率出現的關鍵詞反映該領域的研究熱點。某個詞匯與其他詞匯的連線越多,則表示這個詞匯代表的生計現象越復雜,越具有學科交叉性;其圓圈的大小表示出現的頻率,頻率越高則圓圈越大,不同顏色的圓環代表不同的年份。將所有1054條數據導入CiteSpace生成關鍵詞知識圖譜如圖2所示。共得到92個節點,385條連接線。其中regional development處于最高一級,出現的頻次最高,達到134次,中心性為017;其次是growth,出現的頻率為88次,027的中心性是所有詞匯中最高的,其他詞匯包含了區域研究的主題、方法、區域、內容等方面。

本文以regional development為標題檢索WOS核心數據庫,因此分析結果中regional development出現的頻率最高并不奇怪。對其他出現頻率為25次及以上的關鍵詞進行部分分類,大致可以得到以下幾類。

第一,區域發展方式類。在這一類中的高頻詞匯包括innovation(70次)、policy(70次)、model(44次)、entrepreneurship(28次)。創新和政策上的支持是當今社會區域發展的必要條件,而區域發展始終和區域政策聯系在一起。區域研究不僅僅在于認識區域發展的客觀規律,更為重要的是與區域發展政策、區域規劃、國民經濟計劃、國土規劃城市規劃等結合起來。[12]以出現innovation關鍵詞并且被引頻率最高的一篇倫敦大學教授Rodríguezpose的文章為例,作者用多元回歸模型對歐盟25個成員國所有地區不同組合因素對創新研究的不同方法所起的作用進行研究和區分。結果表明創新在區域發展中起到非常重要的作用,一個地區可以依靠內部和外部的創新來實現區域發展,但是想要最大限度地發揮每個地區的創新潛力,社會經濟條件則是必要的內部基礎。[13]

第二,區域發展研究重點地區。主要包括:China(61次)、city(35次)、United States(25次)和Europe(25次)。區域差異是區域發展研究的重要內容,只有通過對區域差異的分析,才能更好地總結區域發展的經驗教訓,制定切實可行的區域發展政策。我國東西發展差異明顯,區域內部之間發展也不平衡,特別是改革開放后,城市化進程加快,各種矛盾層出不窮,因此中國一直是區域發展領域研究的重點區域。針對于此,地理學者也提出各種適合我國發展的空間組織形式,如點軸開發、沿海及沿江的“T”字形布局的國土總體規劃等。

第三,區域發展的主導力量。區域發展的主導力量包括:knowledge(42次)、governance(42次)、firm(25次)、globalization(26次)區域發展是多種力量共同作用的結果,利用CiteSpace中關鍵詞引用歷史功能,查找含有“knowledge”為關鍵詞的所有42篇文獻,高頻被引用文章中Suddle在荷蘭考察了新企業形成與地區就業變化之間的關系,發現新企業對某區域達到最大影響力是自創立六年之后,初創型公司在區域發展和就業上總是發揮積極的影響,特別是在制造業或城市化程度較高的區域影響最強。[14]

312基于知識基礎聚類分析

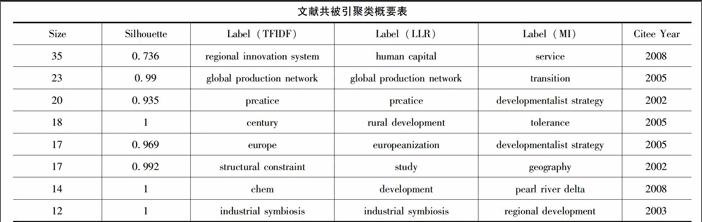

如研究方法所述,研究領域可以被概念化為從研究前沿到知識基礎的時間映射。原始數據中的被引文獻組成了該研究領域的知識基礎。因此,知識基礎的聚類和演變研究是辨析研究前沿的基礎。通過對區域發展研究的文獻數據作文獻共被引分析,共得到22個聚類,利用CiteSpace自帶的三種算法TF×IDF、LLR和MI從集群文獻中提取聚類命名,其基本原理是利用文獻數據中詞頻增長率來確定哪些是研究前沿的熱點詞匯。[10]其中最大的八個集群為(見下表)。

其中,最大的集群含有35篇文獻,利用LLR算法提取的聚類命名術語為人力資本(human capital),使用TF×IDF和MI算法提取聚類命名術語為區域創新系統(regional innovation system)和服務(service),人力資本在區域發展中處于非常重要的位置,且由于其本身特殊的生產要素屬性和高度的空間差異性而成為關鍵性的區位競爭優勢。該集群中最為活躍的是援引卡里亞里大學的Marrocu和Paci的一篇文獻:Regional Development and Creativity。作者在文中系統評估了創造力和人力資本的不同構成在歐盟27個成員國257個地區經濟增長過程中所起的作用。[15]第二大集群是一個包含23篇文獻的集合,TF×IDF和LLR算法提取的聚類命名術語都是全球生產網絡(global production network),MI算法為轉變(transition),當前區域發展正在受到全球化和本土化的雙重推動。[16]Yeung通過東亞地區發展的經驗,探討了全球化和區域變化背景下區域發展的性質和動態。[17]TF×IDF和LLR算法提取的第三大集群命名術語都是實踐(prcatice),MI算法為發展戰略(developmentalist strategy),Hudson對區域的定義、地區利益的界定、區域經濟發展的界定等“區域”和“發展”概念中的關鍵問題進行系統的探索。[18]

其他一些聚類的定義包括:農村發展(rural development)、限度(tolerance)、發展戰略(developmentalist strategy)、結構約束(structural constraint)、珠江三角(pearl river delta)、工業共生(industrial symbiosis)等。從集群中關鍵性的文獻來看,Irwin重點關注技術進步及運輸成本降低和家庭經濟收入增加對農村地區經濟轉型和農村社區的影響;[19]Wei、YHD系統梳理了關于中國區域發展的文獻,特別是區域發展不平衡地區,批判性地評估該領域的進展和結構。[20]

32區域發展研究知識基礎

從高頻被引用文獻出版時間可以發現(見圖3),高頻被引用論文同時也是目前區域發展研究領域知識基礎的文獻大都出現在2002—2009年,文獻間的相互引用網絡非常復雜,可通過CiteSpace自帶的TimeZone和Timeline兩個視圖加以分析說明。

其中共被引頻率最高的文獻是劍橋大學經濟地理學教授Ron Martin和南安普頓大學教授Peter合作完成的于2006年發表的文獻Path dependence and regional economic evolution,在WOS所有數據庫中被引高達479次。Ron Martin是英國社會科學院院士(2001年),同時也是英國區域研究協會會長(2015年),主要研究勞動力市場、經濟地理、區域經濟發展、地理和公共政策。作者在文中探討了地理學中圍繞“路徑依賴”和“鎖定”這些概念的一些未解決問題,并討論了為什么一些區域經濟體被鎖定在失去活力的發展道路上,而其他區域經濟體能夠避免這種危險。[21]Andy Pike是紐卡斯爾大學城市與區域發展研究中心(CURDS)主任,他的“Local and Regional Development”[22]一書被引頻率高達333次,是一篇非常關鍵的文獻,Andy Pike在文中對地方和區域發展的概念和理論做了系統的介紹,并提出地方和區域發展的五大關鍵問題,并對亞洲、歐洲和美國中部和北部地區的地方和區域發展做了實證性的研究。

4研究力量及其社會網絡

41研究者及其社會關系

研究者及其研究團隊是一個研究領域蓬勃發展的基礎要素,通過CiteSpace可以挖掘文獻作者之間的聯系和合作網絡,從而了解區域發展研究領域的研究人員基本狀況(見圖4)。

從研究作者知識圖譜中可以看出區域發展領域研究學者較多,也有相應的合作網絡形成,其中合作網絡人數最多的是中國學者吳宇哲(Wu YZ)、張曉玲(Zhang XL)和國外學者PeterHafkamp等人。在相應合作網絡中包括劉彥隨(Liu YS)、李裕瑞(Li YR)、周揚(Zhou Y)在內的中國學者在區域發展領域的研究在國際上處于非常重要的位置。Peter Nijkamp曾經擔任過歐洲地區科學協會(ERSA)主席(1979—1989年),自1975年以來,Peter Nijkamp一直專注于區域增長、定量規劃評價、綜合分析、區域與城市交通系統的建模、分析、遷移、空間系統、可持續發展,研究成果非常豐碩。Wei YHDennis是猶他大學的教授,曾任美國地理學會(AAG)中國地理專業委員會主席,主要從事區域發展、城市景觀、經濟地理、區域發展不平衡、區域極化等領域的研究,作為美籍華人地理學家,其研究區域總是圍繞中國地方展開。

42研究機構以及合作關系

從研究機構圖譜分析結果可以看出(見圖5),大部分的機構都處于分散的狀態,沒有形成大規模的合作網絡。中國科學院(Cinese Acad Sci)在區域發展領域的研究較突出,處于領先的位置,近十年內,幾乎每年都有相關著作發表。

在合作網絡上,組織規模較大的也是以中科院為首的與其直屬高校中國科學院大學、南京大學、瑞典皇家理工學院和薩塞克斯大學的合作網絡。另一研究網絡是以美國佐治亞理工學院、曼徹斯特大學和瑞士聯邦理工學院為研究團體的合作網絡。區域發展研究領域的知名學者中國科學院院士陸大道(Lu DD)先生和中國科學院地理科學與資源研究所的劉彥隨(Liu YS)、劉衛東(Liu WD)先生所在的中國科學院是圖中最為顯著的節點。中科院自創立以來便在區域發展研究領域有著很深入的研究,成果豐碩,是非常重要也是處于世界領先的研究力量。其中研究力量排名前八的科研機構為:中國科學院、卡迪夫大學、康奈爾大學、格羅寧根大學、杜倫大學、烏特列支大學、多倫多大學、佐治亞理工學院。

43區域發展研究力量的空間分布

從研究的國家和地區上來看(見圖6),世界各地都有關于區域發展的研究,主要來自北美、歐洲和東亞等地區,可以看出國家之間的合作網絡也很顯著。其中位于歐洲的國家包括荷蘭(Netherlands)、英國(England)、德國(Germany)等在區域發展領域有著非常密切的合作,形成了以英國、荷蘭、德國為首的歐洲研究力量。從全球區域發展研究的國家上來看,美國(USA)、英國(England)和中國(Peoples R China)是區域發展研究的主導力量,處于中心位置,無論是發文量還是影響力都處于遙遙領先的位置。發文量排名前10位的國家依次為:美國、英國、中國、荷蘭、德國、澳大利亞、加拿大、瑞典、意大利和瑞士。

5結論

本文以選取自Web of scienceTM核心數據庫中年份從2006—2016年標題含有“regional development”的1054篇文獻的標題、關鍵字、作者、機構、引用文獻、國家等信息為數據基礎。利用文獻可視化分析軟件CiteSpace,探討區域發展領域的研究現狀和前沿問題。對國內外當前區域發展領域的研究概況、研究熱點、知識基礎、研究者等進行統計和可視化分析,得出以下結論。

第一,最近十幾年以來,區域發展研究主要注重兩個方面的研究:其一,學者從區域地方的綜合和獨特性入手,注重研究地方區域發展的影響因素和內生動力機制,為更好地發展地方區域經濟貢獻力量。其二,隨著社會經濟的發展和科技的進步,人類社會進入信息化時代,企業的生產活動在全球展開,地理工作工作者著重研究全球化對區域發展的影響。

第二,區域發展研究是包括經濟學、地理學、規劃學、社會學在內的多個學科的重要研究方向。區域發展研究已經形成了完整的知識體系、代表性研究者和主要研究機構。研究力量主要來自美國、英國、中國、荷蘭和德國等國家,其中中國科學院在該領域的研究最為突出,發文量最多。Ron Martin、Andy Pike、COE NM、Nijkamp P、Wei YHD等學者為區域發展領域理論和知識基礎做出了重要貢獻。

第三,從關鍵詞出現頻率分析結果上看,區域發展研究領域在增長、創新、政策、中國區域、模式、經濟增長、網絡等方面取得了非常重要的成就。從聚類分析和研究熱點分析結果上看,區域創新、全球化、全球生產網絡、可持續發展、勞動空間分工、創業等是區域發展研究領域的熱點與前沿。

參考文獻:

[1]阿爾弗雷德·赫特納地理學:它的歷史,性質和方法[M].王蘭生,譯北京:商務印書館,1983:140-151

[2]苗長虹,魏也華,呂拉昌新經濟地理學:經濟地理學[M].北京:科學出版社,2011

[3]Bramwell A,Wolfe D AUniversities and Regional Economic Development:The Entrepreneurial University of Waterloo[J].Research Policy,2008,37(8):1175-1187

[4]李國平,孫鐵山,盧明華北京高科技產業集聚過程及其影響因素[J].地理學報,2003(6):927-936

[5]李國平,盧明華北京高科技產業價值鏈區域分工研究[J].地理研究,2002(2):228-238

[6]李學鑫,陳世強,薛諾穩中國農區文化創意產業集群形成演化的影響因素研究——以河南民權“畫虎村”為例[J].地域研究與開發,2010(2):16-21

[7]Wei Y D H,Li W,Wang CRestructuring Industrial Districts,Scaling up Regional Development:A Study of the Wenzhou Model,China[J].Economic Geography,2007,83(4):421-444

[8]寧越敏外商直接投資對上海經濟發展影響的分析[J].經濟地理,2004(3):313-317

[9]Liu WD,Dicken PTransnational Corporations and“Obligated Embeddedness”:Foreign Direct Investment in Chinas Automobile Industry[J].Environment and Planning A,2006,38(7):1229-1247

[10]陳悅,陳超美,胡志剛,等引文空間分析原理與應用[M].北京:科學出版社,2014

[11]李琬,孫斌棟西方經濟地理學的知識結構與研究熱點——基于CiteSpace的圖譜量化研究[J].經濟地理,2014(4):7-12,45

[12]魏也華中國區域發展研究:主要議題和近期進展[J].經濟地理,1993(4):1-7

[13]Rodríguezpose A,Crescenzi RResearch and Development,Spillovers,Innovation Systems,and the Genesis of Regional Growth in Europe[J].Regional Studies,2008,42(1):51-67

[14]K Suddle,A V StelThe Impact of New Firm Formation on Regional Development in the Netherlands[J].Small Business Economics,2008,30(1):31-47

[15]Marrocu E,Paci RRegional Development and Creativity[J].International Regional Science Review,2012,36(3):354-391

[16]寧越敏,武前波企業空間組織與城市——區域發展[M].北京:科學出版社,2011

[17]Henry Wai-chung YeungRegional Development and the Competitive Dynamics of Global Production Networks:An East Asian Perspective[J].Regional Studies,2009,43(3):325-351

[18]Ray HudsonRegions and Regional Uneven Development Forever? Some Reflective Comments Upon Theory and Practice[J].Regional Studies,2007,41(9):1149-1160

[19]Irwin E G,Isserman A M,Kilkenny M,et alA Century of Research on Rural Development and Regional Issues[J].American Journal of Agricultural Economics,2010,92(2):522-553

[20]Wei YH DRegional Development in China:Transitional Institutions,Embedded Globalization,and HybridEconomies[J].Post-Soviet Geography and Economics,2007,48(1):16-36

[21]Martin R,Sunley PeterPath Dependence and Regional Economic Evolution[J].Journal of Economic Geography,2006,6(4):395-437

[22]Andy Pike,Andrés Rodríguez Pose,John TomaneyLocal and Regional Development[M].London,New York:Routledge,2015

[作者簡介]倪前寬(1992—),男,江蘇宿遷人,上海師范大學碩士。研究方向:城市與區域發展;宋吉祥(1991—),男,安徽安慶人,上海師范大學碩士。研究方向:城市與區域發展;錢智(1965—),男,上海人,研究員,博士。研究方向:城市與區域發展及城市功能區識別。