賞圖 畫圖 辨圖

蔣錫仁

基于《荷塘月色》一文“情隨景遷,情景交融”的寫作特點,教材將其教學知識點定位在了“情”與“景”。然而,在具體的教學過程中,不少教師尚未擺脫“美文美教”的教學定勢,也沒有對教學對象的特點和新教材就《荷塘月色》教學知識點的定位做仔細的分析,在“教什么”和“怎么教”的問題上都出現了較大的偏差:有的陶醉于“品味文本深邃美學價值”的高度,凌節而施,滿堂一言;有的拘泥于“品析文本語言表達特色”的深度,練就了皮毛,失卻了靈魂。為了打破上述教學定勢,在《荷塘月色》一文的教學中,筆者以杭州市中職語文屆首創的“一點一問一活動”教學模式為指引,合理運用“圖解文本”的閱讀教學方法,通過創設“賞圖——畫圖——辨圖”這一系列活動,幫助學生在活動和思辨中去解讀文本,去品悟“情”與“景”豐富的互生關系,取得了良好的教學實效。

一、“圖解文本法”在《荷塘月色》閱讀教學中的具體運用

在選擇性課改背景下誕生的浙江省中職語文實驗教材(高教版),以催生“動態課程”和“有趣、有料、有種的課堂教學”為目標,講求“輸入輸出、內外兼修”,注重師生和生生之間的思辨式互動。教材的要求新穎而不乏高度,而筆者的調查結果又顯示高一學生對作者朱自清和散文的相關知識只是有一定的了解,他們比較容易感受文中的“景”,也能機械地理解“景”與“情”的互生關系,但由于閱讀面不夠廣、社會閱歷淺,所以理解文章的內涵有一定的難度。更糟糕的是大多數學生的語言表達能力、鑒賞能力和寫作能力均較為薄弱,甚至有部分學生早已失去了學習語文的信心和興趣。

筆者對“圖解文本法”在《荷塘月色》閱讀教學中的具體運用做了如下設計。

賞圖引文、激趣生疑一畫圖解文、落實重點一辨圖破文、化解難點

這一流程側重搭建有趣而有效的互動平臺,有利于學生在思維能力提升的基礎上更加自覺地關照生活,內化自我,提升素養。

1.賞圖引文,激趣生疑

作為一篇近乎“即讀即懂”的傳統美文,《荷塘月色》很難引起中職學生的關注。因此筆者設計了“賞圖識情”的導入環節:依次出示圖片1——“初夏草原”和圖片2——“冬日殘荷”,讓學生分別談談:①自己的“賞圖實時心情”如何?②自己為什么會產生這樣的“賞圖實時心情”?通過這一活動,既激發了學生的學習興趣,又引起了學生的主動思辨。由此,教師就可以引出本課的“教學點”——《荷塘月色》:朱自清筆下的“景”與“情”。

2.畫圖解文,落實重點

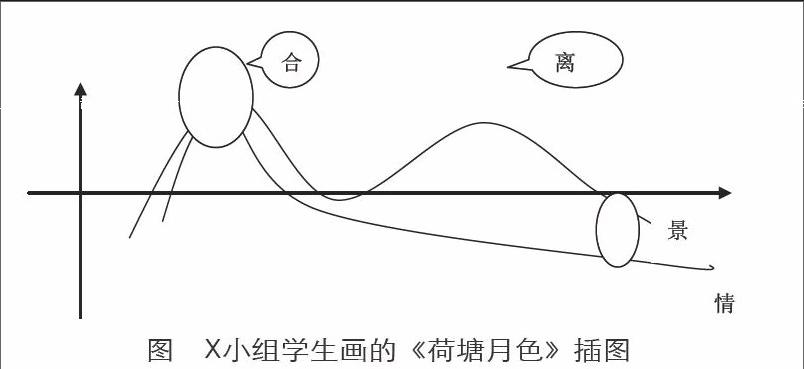

在成功導入之后,筆者開始實施第二個步驟——“畫圖解文、落實重點”。毫無疑問,畫圖對中職生來說并非易事,也不是本節課的“要事”。李海林教授說:活動教學的最大魅力在于“意在此,但活動卻在彼;活動完成得越好,越能有效地實現其意”。可見,“畫圖”環節的設計必須要力求精準、精煉、有趣、易操作。為此,在課前筆者已經布置了“一句話概述課文內容”和“尋找行文線索”的任務,在畫圖之前讓學生進行搶答,意在為提升畫圖的實效性作鋪墊。然后布置活動:以學習小組為單位,給《荷塘月色》一文畫插圖。為了聚焦“情”與“景”之間的關系這一教學重點,筆者分發給各學習小組的是一張“有底圖”的大8K的鉛畫紙。給出這樣的坐標圖,既避免了學生在信息搜索等“低端活動”中耗費過多的時間,又能為學生進行高質量的思維活動提供有效的引領,大大提高了學習效度“有底圖”的鉛畫紙分發下去之后,筆者對各小組做如下統一要求:

①給《荷塘月色》畫插圖——在坐標圖上,用紅、藍顏色筆分別畫出作者夜游荷塘的“情變”曲線與情隨景遷的“景變”曲線;②完成之后,各學習小組派代表上臺分享“情”線、“景”線,并陳述理由。

設計“畫圖解文、落實重點”這一步驟的目的,就是想通過畫曲線圖這一“陌生化”的教學活動,激發起學生對本已熟悉的文本的二次好奇心理,進而引領學生在小組合作的狀態下主動研讀文本,了解“景變”與“情變”的關系以及“情景交融”的特征,真正落實本課的教學重點。而上臺交流環節的設定,就是為了檢測學生對教學重點的落實情況。

3.辨圖破文,化解難點

通過“畫圖解文、落實重點”這一步驟,學生了解“景變”與“情變”的關系,明白了什么是“情景交融”。但為了讓學生達到深度的“了解”和“明白”,筆者在接下來的課堂教學中又安排了“找茬”活動——讓小組之間互相“挑刺”和爭辯,學生好勝好強的心理瞬間被激活,熱烈、頻繁的互動,既活潑了課堂,又加深了學生對教學重點的理解。

但是,這還遠遠不夠,因為在“找茬”的過程中,學生們在插圖上又有了新發現:所謂的“情景交融”,并非如自己原來想象的那樣“情線”和“景線”的起伏變化是高度一致的。面對這種“必然生成的困惑”,筆者順勢實施了第三個步驟——“辨圖破文、化解難點”。具體的操作如下。

首先展示最具代表性的一幅學生畫的插圖(圖),接著拋出問題:如何理解“情”線與“景”線的離合關系?

由于“圖”的可感性很高,學生通過辨圖和朗讀與之對應文本相結合的方式,很迅速、很直觀地破解了以下兩個教學難點:“景”與“情”的相合是以喜樂寫喜樂,叫“正襯”;“景”與“情”的相離是以喜樂寫愁苦,叫“反襯”。“情”與“景”之間豐富的互生關系,在“辨圖”這一步驟里被學生“秒懂”,這就是“圖解文本法”的優勢所在。

二、“圖解文本法”在《荷塘月色》閱讀教學中的運用效果

1.創設“動態課堂”,呵護了學生的個性化解讀

俄國著名文學評論家別林斯基曾經說過:“詩人是用形象和圖畫說話的,大凡一首好的詩或詞,都是詩中有畫,具有自己獨特的意境、風格。”其實,精美的散文又何嘗不是如此!《荷塘月色》之所以經典,就是因為它具有無窮解讀的可能性。我們通過“圖解文本法”,很好地創設了“動態課堂”,呵護了學生個性化的解讀。

2.搭建“點贊”、“找茬”平臺,提升了學生的思辨能力

美學家朱光潛先生在《談美》一文中說:“一篇文章做成之后……它也好比一片自然風景,觀賞者要拿自己的想象和情趣來交接它,才能有所得。”這個“交接”的過程需要良好的思辨能力。在《荷塘月色》的教學中,借助“圖解文本”的方式,連續搭建有趣、有料、易操作的“點贊”和“找茬”平臺,讓學生在“嗨翻天”的互動過程中不斷提升自己的思辨能力。

三、小結

通過“賞圖引文、激趣生疑一畫圖解文、落實重點一辨圖破文、化解難點”的設計與實施,筆者不敢說學生的語文學習有了多大的改觀,但至少學生的課堂表現和課后的信息反饋能生動而真實地說明:舍棄傳統的教學定勢,采用“一點一問一活動”的創新教學模式,用好“圖解文本”的方法,我們的語文課堂將會變得十分可愛。

當然,在圖解文本的過程中,如何讓“圖”這一載體變得更豐富、更有趣、更有利于教學,這是我們始終要努力去研究的一個課題。