漢代建筑設計的匠藝傳統

——探究傳統造物藝術制器尚象的美學尺度①

蘭 芳(江南大學 設計學院,江蘇 無錫 214000)

顧 平(江南大學 視覺文化研究所,江蘇 無錫 214000)

漢代建筑設計的匠藝傳統

——探究傳統造物藝術制器尚象的美學尺度①

蘭 芳(江南大學 設計學院,江蘇 無錫 214000)

顧 平(江南大學 視覺文化研究所,江蘇 無錫 214000)

在中國古代建筑發展的歷程中,漢代是一個重要的轉折期。宮殿、祠廟、民居、墓葬等建筑形制在漢代不斷走向成熟。漢代建筑設計人工宇宙與自然宇宙同構的理性思維達到了高度的統一,是“物”、“我”和諧造物美學尺度的典范。本文通過探尋漢代建筑設計的文化傳統,探究古代傳統造物藝術“天”與“人”、“物”與“我”、“匠”與“藝”相統一的制器尚象之造物美學問題。

漢代建筑設計;匠藝;制器尚象

“制器尚象”是一個造物美學問題,語出《周易》爻辭。從人類科學創造來看,人造的物品,都是根據“象”制造出來的。其中包含古希臘模仿論的內涵。從周易的時代看,“象”指卦象,但卦象有個象征符號的來源及其所指,象又指外在世界的形象。對“象”的美學意義的理解,有助于把握傳統造物設計的文化精髓。建筑的營造活動具有“象”的隱喻傳統,最早人類居住在洞穴中就如回歸母體。漢代建筑設計的發展呈現高度的理性化,對宇宙“象”的模仿達到一定的自覺。建筑通過“天—地—神—人”的聚集而展開以城市、宮殿、居民、陵墓等形式的敘事情節。由此,表征傳統造物藝術“物”、“我”統一的美學理念。

現代社會,人與物關系的疏離,造物藝術在從物到符號的轉變過程中,處于物質、符號爆炸的世界之中。依據本雅明的觀點,具有氛圍的物,隨手工藝人的衰退而衰退。物在消費社會中成為一種關系之物。鮑德里亞在《物體系》中說:“消費是一種建立關系的主動模式,它是一種系統性活動的模式。也是一種全面性的回應,在它之上,建立了我們文化體系的整體。”[1]在此背景下,對漢代建筑營造傳統的梳理,探究道、器的雙向互動結構構成中國傳統造物“物”、“我”關系的統一問題,從而引發造物藝術由“生產性”向“詩性”的回歸。

一、漢代建筑的匠藝法則

在中國古代建筑發展的歷程中,漢代是一個重要的轉折期。建筑形制的發展、文化空間的分化已相對穩定,自然宇宙與人工宇宙相同構的理性思維高度統一。自然宇宙被看做是一座大房子,建筑則模仿宇宙的形制承載著時空一體的營造理念。在我們先民的觀念中,空間由天地四方圍合而成,它的秩序則以日月星辰、四時太歲為綱紀。按照宇宙是房子的說法,上為天,下為地。《說卦傳》對代表天、地、山、澤、雷、風、水、火八卦的方位進行了詳細說明:震位于東,巽位于東南,離位于南,坤位于西南,兌位于西,乾位于西北,坎位于北。而八卦的方位是與“四時”、“八節”相關的。所以孔穎達疏曰:“上帝出乎震,以震是東方之卦,斗柄指東為春,春時萬物出生也。”[2]197《管子?宙合》說:“宙合有橐天地,天地苴萬物,故曰‘萬物之橐’。宙合之意,上通于天之上,下泉于地之下,外出于四海之外,合絡天地以為一裹。散之至于無間,不可名而山。”[3]史前文化遺址的發掘表明,大約五千年前,在中國的許多地方都出現了高水平的文化。從這些文化遺址中我們可以看到在營造實踐中,人們已經對建筑出現體系性的思考。陜西臨潼姜寨仰韶村落遺址是一個有分區、有主從、有中心、有邊界,并且正方位布置的人工環境。這個環境的特征與中國古人對“天下”的形式特征的認識相合,卜辭顯示,殷人不僅已經有了對四方的認識,認為每個方位對于人世有不同的意義和作用,對各方的神祇有固定的祭祀,并且各個方位之間有一個固定的秩序,且與時間的流轉有對應的關系。[4]

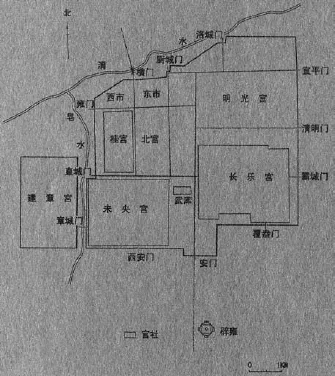

圖1 長安城市總體布局概貌圖

先秦建筑按照天象方位進行布局,但僅從建筑布局上迎合了各個星座在天空中的空間位置,二者并未在天體運行方面建立實際的對應關系。如,《史記?秦始皇本紀》載:“乃營作朝宮渭南上林苑中。先作前殿阿房,……周馳為閣道,自殿下直抵南山。表南山之頗以為闕。為復道,自阿房渡渭,屬之咸陽,以象天極閣道絕漢抵營室也。”[5]256至漢代,測定時間、季節、方位的技術已十分完善。《漢書?律歷志》說,“漢武帝元封七年‘議造漢歷。乃定東西,立晷儀,下漏刻,以追二十八宿相距于四方,舉終以定朔晦分至,躔離弦望。’”[6]地支十二辰代表12個等距離的30度角的方位,子午,午南,卯東,酉西,寅與戌分別為夏至時日出的方位角,辰與申則是冬至日出的方位角,卯與酉是春、秋分日出入的方位角。①常正光:《陰陽五行學說與殷代方術》,[美]艾蘭等主編:《中國古代思維模式與陰陽五行說探源》,江蘇古籍出版社,南京,1998,第253-255頁。《史記?律書》對八風以及二十八宿、干支的方位與氣候的解釋,清楚說明了方位、季節的內涵與相互關系。東漢末年馬融增補的《禮記?月令》又對此進行了深化和拓展。漢代筑城營室將時令和方位看作重要考慮因素(圖1)。如漢高祖在長安所修之未央宮,為長安之主要宮殿。漢長安城將南北兩面城墻筑作南斗、北斗的城墻,以呈現斗為帝車,運于中央,臨制四鄉的觀念。其次,把最重要的宮殿——未央宮放在整個城區的西南方位。因為漢人以八卦定方位,八卦中的“乾”代表天,“坤”代表地。乾卦對應西北,坤卦對應西南。天之紫薇因其在天而與乾對應,人之宮闕因其在地而與坤相通。這樣一來,乾與坤、天與地、紫薇宮與漢王宮、西北與西南就對應起來了。

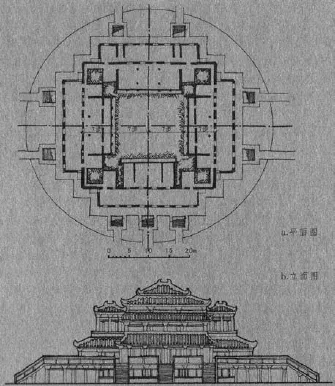

古代最重要的禮制建筑明堂是時空一體觀念的最突出的例子(圖2)。《三禮圖》說:“明堂者,周制五室。東為木室,南火,西金,北水,土在其中”[7],而東西南北四方又分別代表春夏秋冬四季。王莽用五行相生序作為在明堂辟雍舉行祭祀的程序。中堂和四廂的廳堂象征五行,每廂各代表五行之一行和四季之一季,中堂象征土行和一年之中。每一季節,王莽都衣著相應的服色在相應的廳堂內舉行相應的祭祀。皇帝(王莽)的一舉一動體現了五行相生循環之時間順序。明堂因而體現了宇宙中各種元素的分類及其轉化。環繞著中心,季節和所有其他元素永無休止的運轉。

圖2 漢長安南郊禮制建筑中心建筑復原,王莽托古改制成的明堂

漢代宮殿、明堂建筑的營造法則依照時空一體的結構,對宇宙四方圍合的模仿,以此達到“天”、“地”、“人”的溝通。另外,依據建筑構件的結構發展來分析,漢代建筑構件也具有“象”的模仿特征。如建筑上使用櫨斗,在古人觀念中,不單是構造和視覺的要求,更重要的是,斗的使用可以使建筑獲得與上帝溝通的能力。所謂“斗為帝車,運于中央,臨制四鄉”[5]1291。又如,中國傳統的大屋頂形式與鳳鳥頭部的屋脊有著千絲萬縷的關系。《詩經?斯干》中曰:“如跂斯翼,如矢斯棘,如鳥斯革,如翚斯飛。”[2]197這里描述的建筑形象類似于廟底溝鳳鳥圖形,廟底溝鳳鳥圖形是一個大屋頂建筑的斷面影像。升騰、飄逸的建筑形象和鳥的形象結下不解之緣。中國傳統大屋頂形式的產生即以這種象征之道為基礎。人們對傳統建筑的位置、大小、形制乃至特殊象征性構件的使用進行系統安排,以至呈現多元化的宇宙空間。

二、漢代建筑的匠藝傳統

漢代建筑呈現多元化的宇宙空間是匠人在長期的實踐活動中對宇宙空間模仿之結果。中國傳統建筑有其獨特性,建筑技術或建筑規則的傳承主要是經驗和技巧的傳遞。因此古代建筑是傳統工藝與社會需求、宇宙法則進行思考的衍生物,被稱為“匠藝”。“匠”是指具有專門技術的人。《考工記》曰:“匠人建國、匠人營國、匠人為溝洫。”[8]《儀禮?既夕記》:“遂匠納車于階間”[9]2521。《論衡?量知》:“能斲削柱梁,謂之木匠;能穿鑿穴埳,謂之土匠;能雕琢文書,謂之史匠。”[10]《莊子》里有:“匠石運斤成風。”[11]《韓非子?定法》:“夫匠者手巧也,而醫者齊藥也。”[12]古詩文中常有“匠心”一詞,如張祜《題王右丞山水障》詩:“精華在筆端,咫尺匠心難。”這里的“匠心”猶言“造意”,是指文學藝術上的構思。由此可見,古代建筑的營造活動是匠人的生產性與技藝性得到充分發揮以至達到承載社會本體價值觀念的實踐活動。它所承載的不僅是形式與質料相結合的遮蔽性功能。黑格爾認為,建筑藝術是實用性與象征性的結合。建筑的最初形成比雕刻、繪畫和音樂都較早。建筑最早的建造是用于居住的。但當日常生活得到滿足,建筑還出現了另外一種動機,要求藝術形象和美。它和一般的藝術美的形式不同,這種藝術作為建筑并不創造出本身就具有精神性和主體性的意義,而且本身也不就能完全表現出這種精神意義的形象,而是創造出一種外在形狀只能以象征方式去暗示意義的作品。①[德]黑格爾:《美學》(第三卷上),朱光潛譯,商務印書館,北京,1997,第30頁。傳統工藝源于實用性需求,社會需求與宇宙法則使建筑走向一個象征的世界。

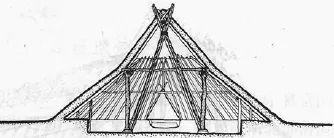

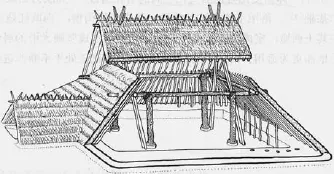

古代建筑的象征性有其特有的邏輯結構,“象”的文化形式和空間表現,激發傳統建筑從實用的物理空間轉向多維的文化空間。建筑語匯從物象中經過人為抽象、體悟而提煉出來建筑符號,傳遞人、器物與天的同構關系。“宇宙即是建筑、建筑即是宇宙”。從自然宇宙角度看,天地是一所奇大無比的“大房子”,從人工建筑角度看,建筑像法宇宙,“天地入吾廬”也。所謂“宇”,“屋檐”之謂也。《說文》云:“宇,屋邊也。”[13]即“屋檐”,許慎可謂深諳“宇”之本義。《周易》之“大壯”卦有“上棟下宇,以待風雨”之說,即取“宇”之本義。”“宙”,梁棟。高誘解釋得很清楚:“宇,屋檐也;宙,棟梁也。”[14]211“宇”為“屋檐”、“屋邊”,而單有“宇”,還不能成屋,只有同時有“宙”,才有房屋在東方古老大地上屹立的現實存在。建筑物是否能持“久”屹立,全憑梁棟的撐持。于是,“久”成了建筑物得以存在的梁棟的一種特性。中國建筑文化的時空意識,是一種自古就有的、人與自然相親和的建筑“有機”論。王魯民的《中國古典建筑文化探源》中指出:半坡遺址發掘的F1大房子的結構形式與《淮南子》中所提及的宇宙模式完全一致(圖3)。《淮南子?覽冥訓》講到女媧補天時說:“往古之時,四極廢,九州裂,天不兼覆,地不周載,……女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四極。”[14]95《山海經》中,這方面的記載也不乏其辭,“海內昆侖之墟,在西北,帝之下都。昆侖之虛,方八百里,高萬仞;……面有九門,門有開明獸守之。”[15]古代中國人確是從建筑的時空觀念與建筑實踐去認識天地宇宙且大且久的時空屬性的。這種關于天地宇宙的時空意識,長期有力地影響了傳統中國建筑文化觀。

半坡“大房子”房址F1結構復原之一例(剖面Ⅰ-Ⅰ )

圖3 半坡“大房子”房址F1結構復原之一例(剖視)

三、匠藝傳統的美學尺度

中國傳統建筑的形制、空間是天地宇宙的“鏡像”。人們對天地宇宙的理解,構成了造物藝術的美學標準,如許多陶器造型,模仿的是現實中的動物;青銅器的造型,有些模仿的是民族信仰中的神靈;從神話—原型的角度來看,凡圓形的造型器物,都有模仿女性身體的隱喻。作為宇宙圖像的建筑,其“天—地—神—人”的聚集特征,是“制器尚象”之“物”、“我”統一的造物藝術美學尺度的集中表現。正如諾伯格—舒爾茨在《建筑——存在、語言和場所》中所說:“這對于建筑圖像來說,的確是一種宇宙圖像(imago mundi),是存在的有形表達。正是因為建筑像鏡子一樣反射了存在的整體,因此被稱為‘藝術之母’,它是典型的主體間,以一種較其他藝術以更滿意的方式,直接導向一種承諾來給人類提供空間和時間的堅實本源。”[16]

制器尚象的理論根源即《周易》的“以制器者尚其象。”[2]167孔穎達《正義》說:“大則取象于天地”。“以制器者尚其象者,謂造制形器,法其爻卦之象。若造弧矢,法睽之象。若造杵臼,法小過之象也。”[2]167這種“依卦造器”的理論依據,以為古人制出的器物都是根據卦象、卦義得來,如先有《井卦》然后才有井的發明和創造。宋人楊萬里說:“《易》之既作,圣人復取諸《易》以制器。”[17]然而,對“卦象”的解釋,顧頡剛有不同的看法:“創造一件東西,固然是要觀象,但這個象乃是自然界之象,而非八卦之象”,“于此可見,所謂‘以制器者尚其象’本是莫須有的事。”[18]對卦象、物象問題的爭論也可見得古代造物藝術中的“道”、“器”之論。中國傳統造物藝術向來重道輕器,弱化匠而取其藝,或將匠推向一個模糊的邊緣狀態。因此,傳統經典文獻中更重視卦象而非物像。事實上,卦象象征表達應以物象的模仿為基礎。物象和卦象始終處于處于“你中有我,我中有你”的狀態。“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象于天,俯則觀法于地,觀鳥獸之文,與地之宜,近取諸身,遠取諸物,于是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”[2]179包犧氏創造符號時,根據自然天地和人體造化以及鳥獸之跡等具體的物像進行模擬、抽象、移情、簡化而創造出來的。卦象指人由自然物象而創設出的符號,如《周易》之八卦符號及六十四卦的卦形。《周易?系辭上》曰:“是故闔戶謂之坤,辟戶謂之乾,一闔一辟謂之變。”[2]169乾和坤都為卦象。《說卦》列出“八卦之象”,即八卦符號所象征的八類事物。“乾,健也。坤,順也。震,動也。巽,入也。坎,陷也。離,麗也。艮,止也。兌,說也。”[2]197世界上的萬事萬物,復雜多變,八卦用一個符號體系,對其作了象征的歸納。由此,對“制器尚象”準確的理解是:效仿物象而取其象征意涵,來制作器物。在這一過程中,由于卦象變通性的符號體系,制器活動根據符號體系的變化需要不斷調整、創新,才達到“物”與“我”的和諧統一。這個概念也詮釋了造物藝術美學尺度的核心問題。

具體的制器活動所體現的技藝與尺度構成的物與物、人與物關系的和諧空間,它不斷地規范和調整著人們社會生活的行為方式和思維方式。在過去的歷史文化中,傳統造物藝術的地位及其作用并不明晰,“形而上謂之道,形而下謂之器”的理念使傳統造物藝術長期處于被遮蔽的狀態中。近現代社會技術的發展,設計與制造的分野,進一步疏離傳統造物與現代設計體系的關系。對傳統造物的美學尺度的探究不是試圖還原傳統造物藝術語境,而是在現代社會語境下,回歸“物”、“我”統一的文化傳統。海德格爾用尺度(measure)與邊界(boundary)來闡述世界的造化與大地的自然狀況之間蘊涵著豐富而又必然的對立問題,他認為這是一種共存的關系。對傳統造物藝術美學尺度問題的追溯,是平衡造化與自然關系的途徑之一。在技術高度發展的今天,探尋造物藝術的詩學傳統,形成新的倫理規范是我們面臨的新的挑戰與任務。

結 語

古代建筑發展至漢代,其宇宙觀念、象征空間、營造法則等都達到高度的統一,建筑的形制與類別基本定型,并影響后代。從建筑的功能結構分類,漢代建筑包括城市、宮殿、祠廟、陵墓等。從建筑的形制結構出發,漢代建筑又有高臺、樓閣、院落等。古代建筑既要滿足功能尺度,又要實現隱喻性價值。技術的革新與觀念的傳承,使建筑的表現空間與象征意涵的逐漸統一,形成系統性的建筑體系。建筑營造活動“有象可效,有形可度”,匠人在不斷發展的實踐活動中,竭盡可能實現宇宙之“象”,達到“物”、“我”和諧統一的高度。正如宗白華所說:“象即中國形而上之道也。象具有豐富之內涵意義,于是所制之器,亦能盡意,意義豐富,價值多方。因此,制器活動中物像與卦象不斷調和的動態發展觀是造物藝術美學尺度的重點。本文對“制器尚象”美學尺度的追問,即關涉了“天”與“地”、“器”與“道”,“物”與“我”之間相輔相成的造物方法論,倫理觀和創新思維等現實問題。

[1][法]鮑德里亞.物體系[M].林志明,譯.上海人民出版社,上海,2001:222.

[2][清]阮元,校刻.十三經注疏[M].北京:中華書局,2015,1:197.

[3][唐]房玄齡注[明]劉績補注.管子[M]. 上海:上海古籍出版社,,2015:73.

[4]葛兆光.中國思想史[M]. 上海:復旦大學出版社, 2001,1:91-94.

[5][漢]司馬遷.史記[M]. 北京:中華書局, 2005:256.

[6][漢]班固.漢書[M]. 北京:中華書局, 2002:975.

[7][清]張英.淵鑑類函[M]. 上海:上海古籍出版社, 2008,5:33.

[8]聞人軍,譯注.考工記[M]. 上海:上海古籍出版社, 2014:110-120.

[9][清]阮元校刻.十三經注疏 [M]. 北京:中華書局, 2015,2:2521.

[10]黃暉.論衡校釋[M]. 北京:中華書局, 2014:552.

[11]方勇,譯注.莊子[M]. 北京:中華書局,2015:414.

[12]高華平,等編.韓非子[M]. 北京:中華書局,2015:625.

[13][漢]許慎.說文解字[M]. 上海:上海古籍出版社, 2007:288.

[14][漢]高誘注.淮南子[G]//諸子集成:第七冊,北京:中華書局,1954:211.

[15]方韜譯注.山海經[M]. 北京:中華書局,2015:264.

[16][挪威]克里斯蒂安·諾伯格—舒爾茨.建筑——存在、語言和場所[M].劉念雄、吳夢姍,譯. 北京:中國建筑工業出版社,2013:11.

[17][宋]楊萬里.誠齋易傳[M]. 北京:九州出版社, 2008:254.

[18]顧頡剛.古史辨:第三冊[M].上海:上海書店出版社,1931:42;61.

(責任編輯:梁 田)

J509

A

1008-9675(2017)02-0074-04

2017-01-09

蘭 芳(1980- ),女,江蘇徐州人,江南大學設計學院博士研究生,江蘇師范大學美術學院講師,研究方向:古代造物藝術。

江南大學產品創意與設計文化研究中心專項研究資助項目;國家社科基金項目藝術學“漢代建筑明器的造物學研究”階段性成果(15CG151)。