守望民間藝術:小小吉花別樣紅

福建省晉江市安海幼兒園 溫紅瑜

守望民間藝術:小小吉花別樣紅

福建省晉江市安海幼兒園 溫紅瑜

《3~6歲兒童學習與發展指南》藝術領域目標2建議我們要“創造條件讓幼兒接觸多種藝術形式和作品,帶幼兒觀看或共同參與傳統民間藝術和地方民俗文化活動”。我們以區域活動的模式讓幼兒走進安海“扎吉花”這一傳統技藝,在區域活動中感受“吉花”不同造型和材料特性,合理利用材料進行設計和重組造型,鼓勵幼兒大膽表現或創新,從中體驗民間藝術作品多樣性的美,激發他們用自己的作品布置環境,美化生活的愿望。同時,在感受傳統技藝的魅力中增進喜愛與傳承的情感,讓他們從小在文化古今的穿越中守望家鄉的“心靈家園”。

一、寓教于樂:“吉花”別樣紅

1.感受大環境的熏陶

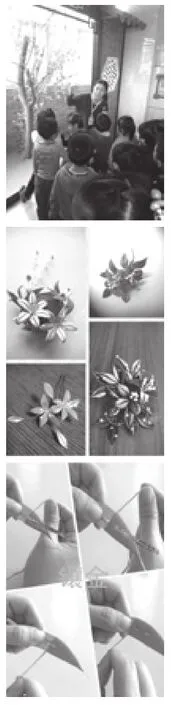

活動開展前我們通過散步引導幼兒觀察學園3號梯樓道“扎吉花”環境布置,結合景物“吉花樹“、圖片、以前哥哥姐姐制作扎吉花的照片引導幼兒觀看、感受、解惑;同時進行相關區域環境布置及活動材料的準備,如活動區布置“吉花月片”點綴的垂簾,張貼各種“吉花”造型和制作步驟圖,力求創設一個具有心理愉悅、觀賞性加藝術表現性強的活動環境,讓幼兒發自內心的喜歡且樂學。

2.欣賞藝術作品的美

一方面在區域中鼓勵幼兒欣賞各種吉花造型照片,討論其制作步驟,發問什么節日會用到“吉花”,通過感受其藝術美,從中激發他們學習興趣及動手制作的欲望;另一方面由家長配合支持活動的開展,如利用家里、鄰里、親朋好友結婚的近距離接觸,幫助幼兒建立對“吉花”的認識,萌發其對美好、吉祥、祝福等寓意的理解。

3.理解傳統制作的妙

收集一些相關報道并介紹給幼兒,讓幼兒了解“吉花”即是“纏花”。安海型厝顏培珍老人是為數不多懂得纏花的老藝人之一。資料顯示以往她制作的纏花造型有六七種,現在用得最多的主要有三種:形似蝴蝶造型的“雙龜雙鹿”;象燈籠花的“雙花”及“單花”。纏花,制作材料雖然簡單,但制作過程繁雜,需極大耐心和細心。傳統技藝是將鐵絲網的細鐵絲一根根抽出,再把紅色皺紋紙纏繞在上面,成了一根紅色的絲條。接著根據不同造型,用紅頭繩將已纏繞好的紅色鐵絲與剪好的花瓣形卡紙及金色細紙條制作成“花蕊”、“花瓣”等構件,再用紅頭繩把纏繞好的“花蕊”及“花瓣”等進行組裝,最后在組裝好的“吉花”中間插上竹簽,用紅頭繩捆緊,五六分鐘時間,一朵“吉花”就完成了。孩子們聽得津津樂道,對制作人充滿了贊嘆與佩服。

二、趣味無窮:表征多樣化

為了能讓幼兒在區域活動中更好地實踐,我們根據幼兒年齡特點,結合幼兒的動作發展,合理運用一些材料進行設計和重組造型。主要做法是用細毛線和較粗毛線代替繡絲線,把花瓣形卡紙即月片放大好幾倍達到幼兒能操作的表現效果;在研討過程中,我們還結合實物、作品照片和已往的制作經驗、探討實施方案,根據地方習俗,以吉花當中的“纏繞”為核心設計、改編、預設具有層次性的“扎吉花”手工藝活動內容,讓幼兒動作表現“吉花”的多樣性,體驗纏繞的趣味無窮。

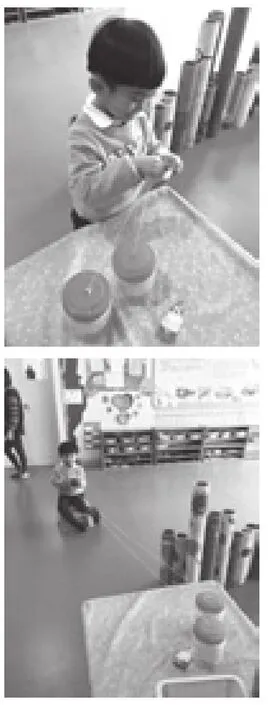

1.“蠶寶寶吐絲”的纏繞樂趣

幼兒是一個發展的個體。我們必須遵循《指南》精神,讓幼兒成為該區域活動的主人、學習的主人。因此,我通過觀察、理解、引導、分析幼兒的能力,不斷對制作材料進行調整,努力優化活動途徑和方法等手段,促進幼兒藝術表征的豐富性和多樣化。在“蠶寶寶吐絲”中,一開始是提供自制線軸,挑戰兩股細毛線同時繞線軸。如其中個叫鑫鑫的孩子繞著繞著就把兩股細毛線拉得很長很長,猶如長發,他說:“我喜歡這樣毛線飄呀飄,真好玩,我要繞一個最大最好看的。”最后,鑫鑫繞出了一個超大的線軸,他稱之為“我的小寶貝”,有的則叫“肉骨頭”“糖果球”——孩子們感受到的是樂在其中的“纏繞”樂趣;我還鼓勵、啟發幼兒用自身手指的動作借鑒繞毛線的方法把兩股細毛線繞成球,一開始,繞不成球時,有的孩子說像“美人魚”、像“蠶寶寶的繭”,繞著繞著有的說像“爆炸頭”、像“化妝的小粉刷”、像“雞蛋”,當繞成球時孩子說像“七龍珠”。這當中既讓幼兒學到“纏繞“動作,還增進了幼兒與線之間的互動。就這樣,在循序漸進中幼兒對制作“吉花”的前期鋪墊“纏繞動作”表征形式更加的多樣化,他們在纏纏繞繞中充分體驗其樂趣。

2.“月片密秘花園”的任意組合

“月片”即“花瓣”是制作吉花的主心骨。剪出來的月片優劣直接影響能否纏繞成一朵美的“吉花”的效果。所以,我們在“月片密秘花園”里設置三種小、中、大型的月片模板供幼兒描、剪、貼、畫。首先是描剪月片,然后把剪下的月片黏貼在各種底圖上。幼兒在剪月片時要先觀察底圖上的月片輪廓顏色、月片的大小,再去選擇相應的模板,順著模板進行描剪,剪的過程中要注意邊緣是否光滑;在粘貼的過程中要學會找顏色和大小相對應的位置貼,最后組合成一幅畫;接著是提供色紙,讓幼兒自由選擇月片模板,自行設計各種物品或造型進行任意組合畫來表現心目中的“吉花”,并大膽介紹設計內容。孩子們的想象力豐富多彩,設計可謂是出奇不意,有“蝴蝶”、“蜻蜓”,還有“蝎子”,并且有每個月片如何組合連接成“蝎子”的步驟圖。

3.“百變吉花”的創意無限

傳統技藝是瑰寶,是具有鮮明的地方風格和特色的。在區域活動中所有的鋪墊都是為了讓幼兒對“扎吉花”產生共鳴,發自內心的感受與欣賞,從而達到表現與創造的目的。所以,在“百變吉花”這一活動內容里,我們提供了具體制作的步驟圖、中型月片模板和紙盒板片、纏繞成軸或成球的細毛線、細鐵絲、各種裝飾品(珠片、亮片、小毛球、小紐扣、毛根)等及輔助材料,從中孩子們學會了如何起頭、遷移之前學過的纏繞技術學會如何均勻緊密地纏繞月片,如何收尾和打結,領略到了“吉花”最基本的制作方法,感受到了傳統技藝的精湛,體驗到了自由創造的樂趣。如纏繞好的月片彎一彎變成云朵中的小水滴,變成隨風飄揚的風鈴,變成一束花,通過兩兩合作組合變成蝴蝶,有的變成戒指戴在手上,變成頭花扎在辮子上……聰慧的孩子,靈巧的雙手,他們把這一傳統技藝進行創新與應用,按他們的理解盡情地拓展和詮釋,發展了“吉花“無限的空間和可能。

三、傳承文化:學習與發展

在“扎吉花“這一區域活動,促進了本地方幼兒各種能力的學習與發展。如通過對幼兒情感表現(熱愛家鄉、本土手工藝)、認知表現(習俗、節日、標志、造型、寓意、藝術、創造)、行為表現(合作、分享、團結、友愛、互助)、性格領域(細心、耐心、自信、獨立性、堅持力等學習品質)多方面的觀察及案例分析,發現這種大班打破班界開放式區域活動的開展不僅豐富了幼兒對“扎吉花”手工藝文化的經驗認識,還初步提高了幼兒的認知能力,他們逐漸體驗到了民間手工藝術作品多樣性的美,增強了幼兒愛家鄉、美化生活的愿望,提高了幼兒傳承本土技藝文化的責任感,促進他們良好行為習慣、個性品質的養成。同時,說明對幼兒進行民族的、本土的文化藝術教育是行之有效的。

因此,只有讓幼兒從小熱愛傳統,繼承文化,才能為“扎吉花“這一傳統技藝在不斷的演變、發展中開辟一條創新之路。