無盡的勘探和命名

姜緯

近幾年來,浙江年輕攝影師和藝術家群體嶄露頭角并引人矚目,這得益于浙江攝影界大力推動的創新鼓勵機制,營造出豐富多元的良好氛圍。這些年輕人展露出了積極進取的精神狀態和風格迥異的影像質地,既沒有脫離現實,又有著明晰的個性化認知和能力;既提供了攝影獨特性的實際依據,同時也確認了攝影的種種可能性。他們的新視野在逐漸拓寬,新路徑在不斷開辟,新方法在踴躍實踐,新思維在日趨成熟,他們已經顯示出了毋庸置疑的實力。參加在北京舉辦的“浙江新攝影展”的唐咸英、李舜、陳榮輝、譚荔潔和謝桂香,就是其中的佼佼者。

唐咸英的《紅地毯》系列描繪的,是我們對于生活的理解、周旋和踐行,也是生活對于我們的干預和席卷。如何從中去整理和介入,辨析普遍處境,領會命運的堅硬與厚重,其照片有著令人印象深刻的表現力。唐咸英通過色彩的內聚與強調,使得視覺關系更注重于作品的整體,每一張照片都代表了現實環境的林林總總和視覺可能性的協作,所有拍攝對象及不同結構之間的呼應和補充,創造出延伸性的視覺意象密度。《紅地毯》系列的色彩提煉和凝固有著恰到好處的自主性和系統性,飽滿、結實的色彩在這些照片中,被賦予了駁雜卻精準的種種感受,視角的取舍,結構的經營,分寸的把握,節奏的策略,概括的條理,思考的軌跡,眼前的事物不停地向外擴張,都來自于色彩的考量和處置,這有效提升了主題的含義,由此直達評估和審視我們生活的敘事核心。

作品自述:

希臘悲劇詩人埃斯庫羅斯早在公元前485年便提到過紅地毯,可能是紅地毯鋪設歷史的最早記載。好萊塢的紅地毯源于“戲院之王”希德·格勞曼,在1922年埃及劇院正式開放時鋪設了好萊塢第一條紅地毯。在今天紅地毯已不僅僅是地毯顏色的一種代表,其符號意義早已超越了其使用功能本身,它變成一種象征,甚至已經成為一種儀式。紅地毯除了隱含的政治權利符號之外,似乎它還帶著些娛樂的符號,不管是被娛樂,還是自娛自樂。這種俗世的模仿像商品一樣被我們消費著。而我們消費的過程像是尋求某種身份認同,同時也像是一場集體的行為藝術,盡管它形如泡影。

紅地毯既是極具形式感、儀式感的物件,又是非常符號化的象征物。我試圖通過拍攝一個被紅色地毯包裹起來,看似像建筑或雕塑的模型壓塑到一個長長的矩形里,在二維與三維空間之間呈現,令其散發極權主義的威嚴氣息,像摩天大樓,它以勃起的陽具的姿態對高度的尖銳征服,而這種建筑一般的性別政治也塑造了或抽象或具象的景觀政治。

陳榮輝是到目前為止獲得世界新聞攝影比賽獎項的最年輕的中國攝影師。《主題公園》是他正在進行中的大畫幅項目。這些照片很容易讓我們聯想起當年斯蒂芬·肖爾(Stephen Shore)等人的作品,不僅是敘事內容和語言結構,同時也是迫使觀眾注視這些栩栩如生場景和質感的策略,更是攝影闡述現實的某種方式:作為奇觀。問題是從斯蒂芬·肖爾到如今,攝影到底變成了什么?答案只能是“其實也沒有什么特別大的變化”。這種強迫式的“總在發生”和“無時無刻無處不見”,使得現實世界既非依存于圖像而存在,也非被圖像所創造,遂產生了閱讀意識的另一個層面:攝影并無絕對的必要性成為社會公共意見的一部分,或當作形成和表達意見的場所,然而,公共意見無可避免地進入了攝影的視野,這在中國是一個意味深長的事實。

作品自述:

中國的主題公園伴隨著三十年的城市化進程:從第一代以機械游樂為主的游樂場,到集旅游休閑、住宿購物和地產開發于一體的旅游綜合體,再到以迪士尼為代表的國際連鎖主題樂園,不同的歷史語境影響著主題公園的功能選擇,主題樂園的發展也改變著城市空間的話語表達方式。

這些主題樂園不僅是休閑場所,還是社會欲望的物理表達。開門迎客的、抑或是在建的,一個個主題公園幾乎就是當今崇尚消費和享樂的瘋狂世界的微縮版,折射出這個已經在欲望中脫韁的世界。

正如當代著名文化研究學者邁克·費瑟斯通(Mike Featherstone)所說,“主題樂園為有序的失序提供了場所:它們的陳列展示中集合起了各種狂歡傳統的要素,薈萃了種種異域風光與鋪張景觀的影像和仿真。”

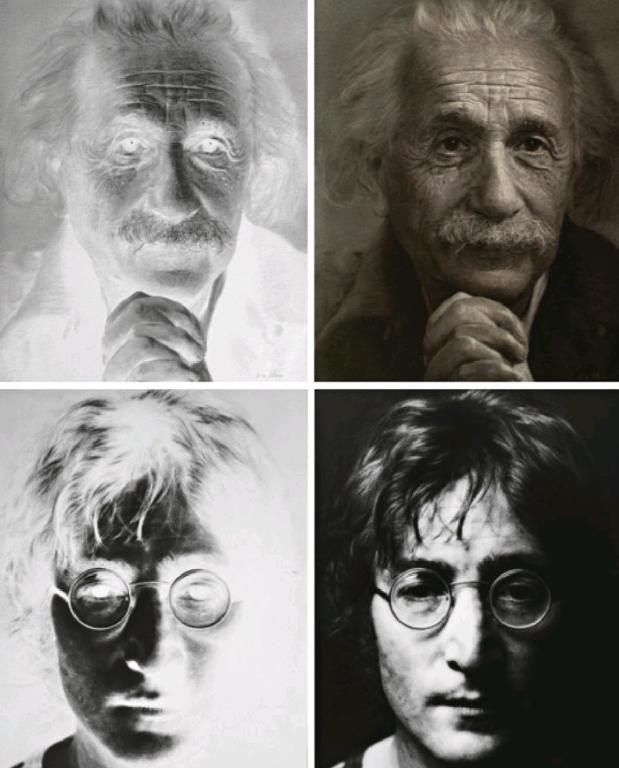

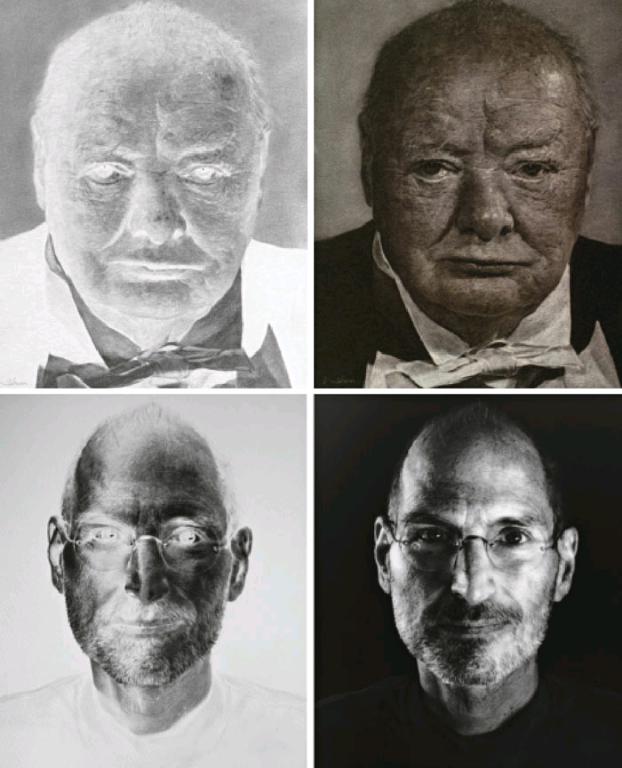

李舜一直試圖突破對于攝影的通常定義,創建傳統攝影無法想象的領域。他的作品內涵密集。對他而言,攝影藝術的目的,始終是如何專注于作為某種體驗或感受的圖像,為此應該去進行意念的生成和領悟的喻示,由接受性視覺印象走向積極性視覺表現。李舜與眾不同的價值所在,就是他清晰意識到:攝影的一部分必要性就在于嘗試擴展人或事物的內在性,將無意識的、沒想到或想不到的化為意識和語言,事實上,這也是當代攝影最基本的文化功能之一。因此,閱讀李舜的作品,不能把圖像的再現理解為僅僅關乎它們自身,它們更需要在恰當的語境中被充分理解,在這種語境中,再現飽含著表現的功能。時至今日,攝影已不僅僅是單純捕捉世界的反射,更可以賦予世界某種東西,這就需要利用既有的和正在產生的各種媒介手段,獨立判斷事物,而不是從固有觀念和規范出發去運用攝影藝術的表現力。

作品自述:

我將自己的作品定義為“非主觀意識攝影”,拍攝時不刻意進行參數的設定,也不受人的主觀狀態(感情、興趣、知識結構、價值觀念和思維方法)的影響,打破了對拍攝結果的預設,無意識地運用相機“揭示”另一種客觀現實。這種時間和空間的壓縮,看似是任意妄為的感性沖動,而實際上則是理性思考下的冷靜凝視。

譚荔潔的動態影像作品《海東青》和靜態影像作品《無名之象》系列,有著明顯的連續性,無論是在孤島上,還是身處房間中,都強調“身體被物化”的想象和觀念,都利用鏡子建構出另一個自我的鏡像。在她看來,關鍵的鏡子既可以充當外部景觀的投射物體,也能夠成為內心世界的顯現媒介;既起著遮擋自我身份的作用,又重新塑造了自我形體。在溫迪·麥克默多(Wendy McMurdo)的《夢游癥患者》中,為了表現一個女孩和她的“復本”,麥克默多使用了數字技術,在舞臺上,兩個女孩面帶疑惑地互相注視著,照片產生的不安與陌生感同樣也感染著觀眾。藝術家重新構筑自己的生活、愿望、心理感受,表達存在、恐懼、失落、欲望和希冀,影像作為了一種代用品或一種物化的事實。譚荔潔的這些作品并不傳達事實的出現,而是指事實處在不斷修復、再造或界定的過程中。這極大豐富了影像藝術的形式,種種真假難辨中,自我借助于影像的“再現”功能,在事實和想象的夾縫里展示新的自我,或者說是藝術家的自我。

作品自述:

兩個從中國大陸來的女孩寄居在英國倫敦的一戶華裔家庭里。這個公寓位于城市東南二區,出了地鐵站,左轉的第二個小高層里。附近建有新興的金融中心,金發碧眼們西裝革履,面對日暮猩紅的泰晤士河互相勾引,觥籌交錯,吐槽一日的怨氣。倉皇的鴿子對著滿地的煙頭與碎屑頭如搗蒜。

不遠處是城市里最大的魚鮮市場,凌晨三四點最熱鬧,從濕漉漉的門口長出一棵掛著紅綠燈的斑斕大樹,冰冷的魚赤條條地躺在同伴身體上,批發商會熱情地邀請你看來自這個國家北部的各種牡蠣。

在一個無法描述天氣的午后,乘巴士繼續向城市的東南方偏行,從郊區貧瘠的五金商店里抱回一面鏡子,小心地將周圍的保護卸下,剝掉為此多余的鏡框,放在她們臥室的門縫后面。

城市的邊緣聳立著亮黃色的塔樓。塔樓的內部是密不透風的小房間,像蟻穴一樣癰集。居民將家里的一部分東西小心翼翼地關在此處。執行人員透過監控確認它們安然無恙。

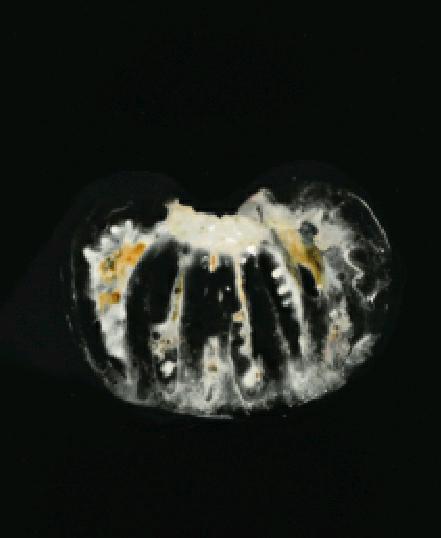

謝桂香的攝影藝術創作,向來保持著獨特而純粹的思維方式和表達手段,并有效融會了其個人生活經驗。他的新作《出土》系列,涉及到生命周期、能量轉換等問題,在媒材的選取和運用方面很具個性風格,把體驗、思緒、情感等等在時間的流動、生命的消逝、能量的轉換里呈現出來,并促使其作為一種文化酵素而發生作用。《出土》這些作品的創作背景是一個歷史悠久的信念,人們信奉生命來源于自然,又歸化于自然。在如此信念籠罩下,消逝并不意味著徹底消亡,而意味著能量的轉換、輪回和重生,生生不息。謝桂香把這種信念對他的影響從“不可見”轉變成了“可見”,用攝影,更確切地說是用儀式化的審慎周詳的顯影方式,小心翼翼地想象、等待、注視和冥想,實現了對自我的觀照,以及對世界的珍重、嚴肅的表達。

這些年輕攝影師和藝術家,他們有著不同的家庭環境、教育背景、成長經歷、認知結構、生活方式、性格傾向、審美趣味、信仰意愿,但他們都非常勤奮好學,勇于挑戰自我和傳統,努力尋求著充分表達視覺感受的能力,感物造端,憑心構象,他們的作品與當代社會生活的發展形成了具體而鮮明的呼應。

攝影不是惰性的、被動的觀看,而是應該主動去嘗試、整理和表達的觀察,世界紛繁幽邃,攝影的根本熱情就是勘探何以如此,攝影是對人與世界相互關聯的具體性進行“命名”的過程。這是頗為艱難的無止境的工作,目前還沒有一條通向未來的現成便捷的康莊大道,但是,就像理查德·菲利普斯·費曼(Richard Phillips Feynman)說過的:“我們非常幸運,能生活在繼續有所發現的年代。”