劉志強博士 三十九載建筑情

嚴槿+程晨

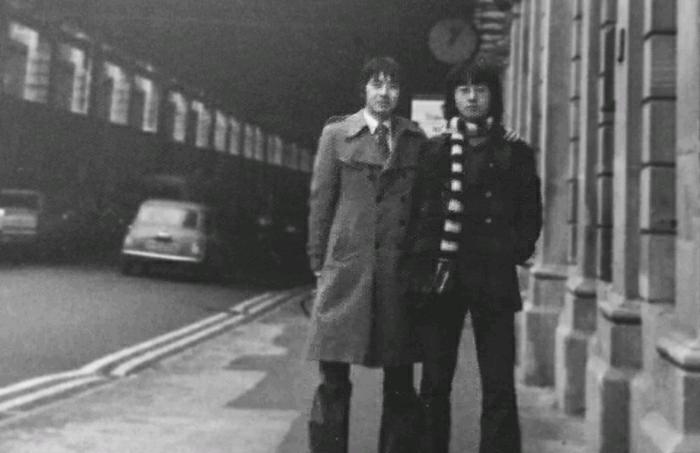

兄弟齊心,其利斷金

劉志強博士與兩位哥哥

幾十年苦心耕耘,成就了晃安建設的輝煌

他堅守職業操守,以安全為先

在業界開創了一片天地

他們心懷社會,以慈善之心奉獻

以一段濃濃的建筑情

寫下一章章香港建筑人腳踏實地的故事

劉氏三兄弟,創晃安佳績

說起晃安建設,在香港建筑界亦是小有名氣,大家除了讚揚他們在專業領域上的成就之外,最廣為人知的是劉氏三兄弟齊心協力共創事業的佳話了。劉志強博士,正是劉氏兄弟之一。

劉志強博士,英國劍橋大學土壤力學博士畢業。“畢業後,我在英國一家知名建筑工程顧問公司工作了6年,這6年內,對我的影響深遠,為我往後的工作提供了很好的引導作用。”原本,他與兩位哥哥並未想著一起共事,然而一方面是工作機緣所致,另一方面是兄弟情深,引導大家走向了共同創業之路。據悉,其大哥劉志宏博士為倫敦大學土力工程博士畢業,擁有香港大學法律碩士學位,在處理建筑工程合約方面十分專業,被人稱為“出色的工程合約糾紛仲裁人和專家證人”;其二哥劉志明先生畢業於英國的倫敦帝國學院,專修樓宇設備專業。

當年,劉志強博士尚在英國工作之時,其大哥與二哥已在香港創建公司,憑借硬實力爭取到了多項有挑戰性的建設任務,如西隧的地質改良等等。為了做好該項工程,他們請回了專攻土壤力學的弟弟劉志強博士,因而劉氏三兄弟開始共創事業。

兄弟齊心,其利斷金。在三兄弟的齊心協力之下,他們順利地完成了如邵氏大樓等建設任務,令公司在香港聲名遠播,扎下根來。

香港,是山地丘陵為主,天然斜坡多,容易導致坍塌、泥石流等,因而天然斜坡災害防治問題十分緊迫。但由於無法預知哪一個斜坡會發生問題,提前預防是最好的辦法。當時,許多建筑工程公司都想了大量的方法,都以實地鞏固為主,然而晃安建設採取當時最經濟便捷的被動圍堵方式。

劉志強博士介紹:“1997年,我們率先從瑞士引入了在預防天然斜坡災害防治方面的高新技術,主要開發防墜石及塌方工程。”該技術,採用一種特製鋼網圍住山腳,就像為天然斜坡穿上了一條閃著銀白色亮光的“裙子”,假如出現墜石或塌方,這條“裙子”就會將墜石或塌方的土牢牢接住,從而很大程度上減少了對人們的危害。而且這種特製鋼網所製“裙子”的壽命最高可達120年,即使在香港臨海潮濕多雨的環境,亦能用上近50年,且若中間有被墜石或土石流沖擊而損壞的地方,只要單獨將其剔除,用新的更換即可。如此,十分方便、安全、有效地解決了香港天然斜坡災害的防治問題。

在技術上的不斷革新,令得劉志強博士亦不斷地成長。今日的晃安建設亦承接了環保署的廚餘中心、德望中學教學樓重建等大型土建及建筑項目,在業界有口皆碑。

以安全為先,共筑業界輝煌

2017年,是劉志強先生進入建筑行業的第39個年頭,這39年來,他總結經驗的第一條是:謹慎。因為,安全乃工程之首、之重。

“眾所周知,建筑與人的生活息息相關,而安全是建筑行業的首要條件,有了安全,人的生活才有了保障。可以說,作為一名建筑從業人員,你可以不必非常聰明和能幹,但一定要非常謹慎。這也是作為一名工程師的基本職業操守。”誠然,安全無小事,建筑業更是如此,萬事謹慎,防微杜漸,人們的生產生活才得以安全地進行。

他笑著說:“我的白頭髪多了,看得多了,經驗很重要啊。”於此,他的語重心長地提醒業界後輩,建筑無小事,謹慎方能行萬年船。

從業39年,劉志強先生對香港建筑行業的演變亦深有體會,他欣喜地看到香港建筑行業從弱到強,“幾十年前,活躍在香港並做得很成功的建筑公司以外資為主,特別是日本公司,他們不但規模大且擁有先進的技術、設備和專業人才,現在基本上做得成功的都是內地的中資企業,如中國建筑、中國港灣等,他們進口水泥、石沙等都十分便捷,同時也湧入了一些很有競爭力的外資企業,如法國、澳洲的公司,特別是擁有一些專業技術和設備的國家,如韓國。因修建香港第三條跑道,必須要用新的辦法去解決在軟土填海造地的問題,又不能挖掘出原先被填埋的被污染的軟土,許多建筑公司因無對應解決方案而束手無策,而韓國公司利用其獨創的地質改良工法及優良的工作船舶能很好地解決了該問題,從而一舉拿下了多項合約。”

劉志強先生談及,如今香港的建筑行業已發展到一個成熟的階段,不但安全意識增強,而且環保意識也與日俱增,“雖說這對工程來講增加了成本,但這是追求環保和可持續發展所付出的代價,是值得的。”

然而,由於建筑工程工時長、壓力大,令得許多年輕人都不愿意進入,作為業界前輩的劉志強先生也期望業界能人才輩出,他說:“其實,隨著時代的發展,建筑工程行業實現了大部分的機器化,而工作場地也發生了許多變化,偏向安全、健康、舒適的一面進步。”

他也欣喜地看到香港業界出現新的技術以造福香港。“香港山多平地少,擁有許多巖石,特別是有大量堅實的花崗巖,我們的將來可多開發巖洞。”他所提及的並非天方夜譚,其實,北歐很多國家已有發展巖洞的經驗,在香港,堅尼地城的垃圾轉運站及香港大學的新配水庫都屬於利用巖洞空間的好例子。近期,為解決香港土地資源短缺,配合社會及經濟發展,沙田濾水廠將盡快遷入巖洞,而騰出土地作其他用途。

劉志強先生提到,香港的石質及環境是挺適合發展巖洞,包括把合適的現有政府設施遷往巖洞以釋放出土地,作房屋或其他用途,預留的地下空間亦可容納未來項目,及作將來的地下擴建,部分不受歡迎設施亦可藏於巖洞內,減少對環境和社區的不良影響。

修身兼顧天下,無私獻愛心

除了日常工作,劉志強先生做的最多就是社會服務了。

多年前,他擔任廣西壯族自治區賀州市政協委員、中華振興基金會理事等職,盡心為內地扶貧、助學等事業奉獻一份心力。

曾經,他聯合眾多香港政府華員會及中華振興基金會成員,前往陜西受災區(四川大地震時,陜西亦受災嚴重)重建學校,讓孩子們盡快重返校園;曾經,他攜同香港西北區扶輪社與中華振興基金會聯合在廣西巴馬瑤族開展扶貧工作,在當地的貧困村捐建沼氣池,讓那里的人家實現沼氣煮飯、燒水等,運用清潔能源,減少環境污染,意義非凡;曾經,他為廣西南寧的腦癱兒童捐贈器械,引入歐美國家的相關療法……與此同時,他還與人合作著書,擔任香港理工大學兼任教授等。

大半生過去了,劉志強先生認真對待手中的每一件工作,無論是社會工作還是公司事務都是如此,“因為希望自己做的東西,能為人世留下一些美好。”這一路上,為人們留下的還有他那美好的心靈。

明年,是劉志強先生從事建筑行業的四十年整。縱觀人生,能有幾個四十年?在建筑這條路上,他從一而終,離不開的是他對業界的執守與投入,然而這亦成就了他,一位步履穩健的香港建筑人。