深圳前海合作區景觀橋梁群概念設計

宋 曉 暉

(中鐵大橋勘測設計院集團有限公司,湖北 武漢 430056)

?

深圳前海合作區景觀橋梁群概念設計

宋 曉 暉

(中鐵大橋勘測設計院集團有限公司,湖北 武漢 430056)

以深圳前海合作區11座橋為例,根據“人文、科技、生態”的景觀設計思路,從鏟灣河、桂廟河、雙界河三條水廊道出發,闡述了該區景觀橋梁群的概念設計方案,充分展現了前海合作區地域文化特征及鮮明的城市個性,達到了橋梁群景觀與城市風貌的和諧共生。

橋梁群,景觀設計,廊道,地域文化

1 工程概況

前海合作區位于深圳西部蛇口半島的西側,珠江口東岸,是深圳城市“前海中心”的核心區域。依托得天獨厚的山海景觀,形成了富于海灣風貌的立體化多層次城市空間形態(如圖1所示)。

前海合作區規劃了雙界河、桂廟河、鏟灣河等三條水系。道路跨越水系,形成了11座景觀橋梁群。設計依托城市空間布局,圍繞海洋文化,以新穎的景觀造型充分展現地域文化及城市個性,形成豐富的橋梁景觀層次。

2 橋梁群景觀設計

隨著城市河流上路網密度的增加,橋梁從以前零散分布的單體結構發展成在局部水系內相對密集的存在。當同一水系的橋梁聚集呈一定規模時,橋梁單體的空間形態和功能已不再獨立,更多的是橋梁群體的景觀匯融。因此,“橋梁群”的設計日趨成為跨江、河城市建設的新課題,將一定地域范圍的橋梁作為橋梁群體統籌設計也成為發展趨勢。

如何結合城市環境,歷史文化等因素發掘具有不同特性且形態豐富的城市橋梁,既滿足現代城市的交通需求,又展現良好的城市空間秩序與品質,正是“橋梁群景觀”所要解決的問題。

3 景觀設計總體思路

3.1 城市精神與景觀主題

11座橋梁分布于前海每個重要節點路口。因此城市精神也是橋梁景觀價值的重要體現。設計中將沿三條水道形成三個橋梁景觀系列,分別體現“生態”“科技”“人文”的景觀主題。在鏟灣河水道,通過各種高架步行系統將水廊道與橋梁互通,強調生態的延續及人與自然的交流;在桂廟河水道,以新穎獨特的橋梁造型結合聲、光、電等手段來體現科技主題,充分展示前海合作區的都市風貌與城市精神;在雙界河水道以“人文”為主題,將海景意象的觀感融入橋梁造型之中,擬合了人們對于海洋城市的認知與印象,使橋梁成為承載地方人文的載體(如圖2所示)。

3.2 總體景觀格局

結合前海城區道路及水系布局,總體景觀格局以三條景觀水廊道為中心,橫向向兩邊路網進行延伸,形成三縱四橫的整體橋梁景觀網絡。在縱橫網絡節點上,形成不同橋型,不同尺度,不同形態的富有層次的橋梁空間及造型。

4 橋梁方案概念設計

4.1 鏟灣河水廊道橋梁——生態主題

鏟灣河水廊道連接著南山風景區與濱海休閑帶,共四座橋梁。設計以“綠色出行”為景觀理念,通過各種高架步行系統將水廊道與橋梁整合成一個整體,更強調生態的延續及人、景的交流互通。

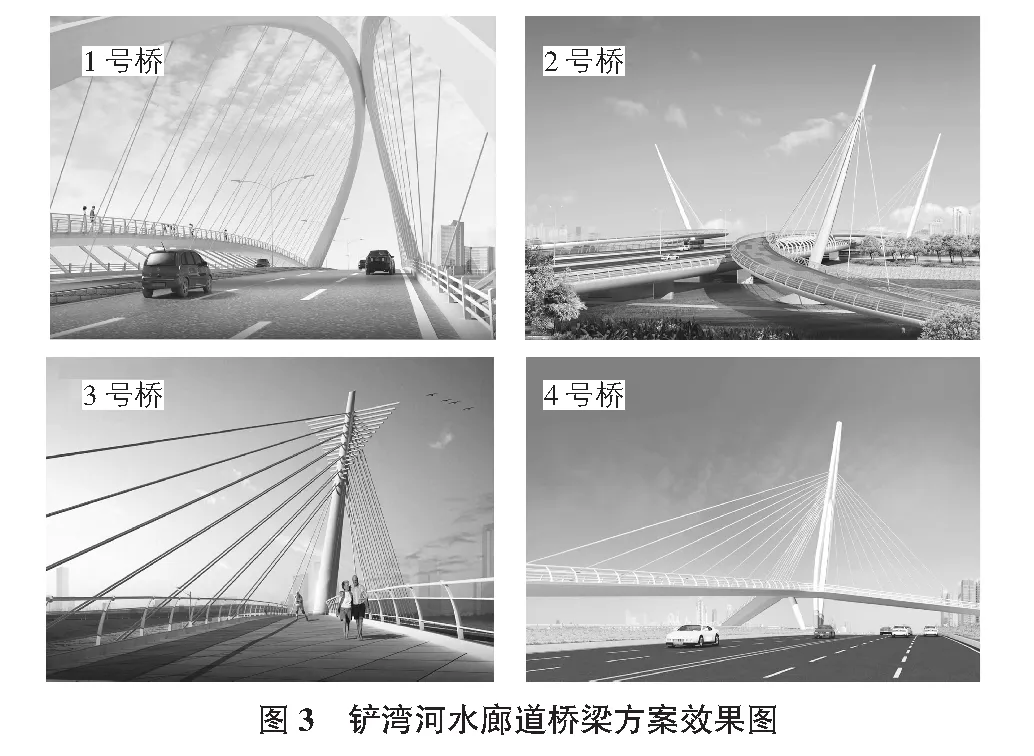

1號橋位于鏟灣河口,是入口標志性橋梁。方案采用主跨210 m的拱橋,是全區跨度最大的橋梁。拱橋為提籃式,兩側拱肋向內傾斜,弧形的人行道在橋梁兩側伸展開來,為行人提供最佳的欣賞海港的場所。

2號橋采用連續梁橋。設計充分考慮了橋面與廊道綠化的結合,為行人提供多層次的步行空間。步道上設置了不規則的綠化,形成生態型綠道,將兩岸綠化廊道延伸至橋上,保證廊道景觀的延續性與完整性。支撐人行步道的四根塔柱如矗立于海灣的桅桿,象征歸航漁人安詳的家園,靜謐而溫暖。

3號橋于振海路跨鏟灣河,采用獨塔單索面斜拉橋。方案以架空X型人行天橋聯系橋梁與景觀廊道在造型上追求變化的多樣性,技術美學展現無疑,體現時代特色。

4號橋采用斜拉橋形式,斜跨道路,為兩岸濱水綠帶提供不間斷的綠色空間。本方案采用了較多的折線元素,與廊道上其他橋梁求同存異,其生動的形態使其成為局部的視覺焦點(見圖3)。

4.2 桂廟河水廊道橋梁——科技主題

桂廟河水廊道位于城市中心區,其北為桂灣區中心商務區,規劃的超高層建筑群將成為濱海區域的新地標。跨桂廟河水廊道共四座橋,以“科技之光”為主題。通過仿生學的設計手法,從海水,貝殼等海洋元素中提取造型靈感。其中呈現的光、電控制互動性與智能化等高科技手段,蘊含著“科技照亮城市”的設計思想。

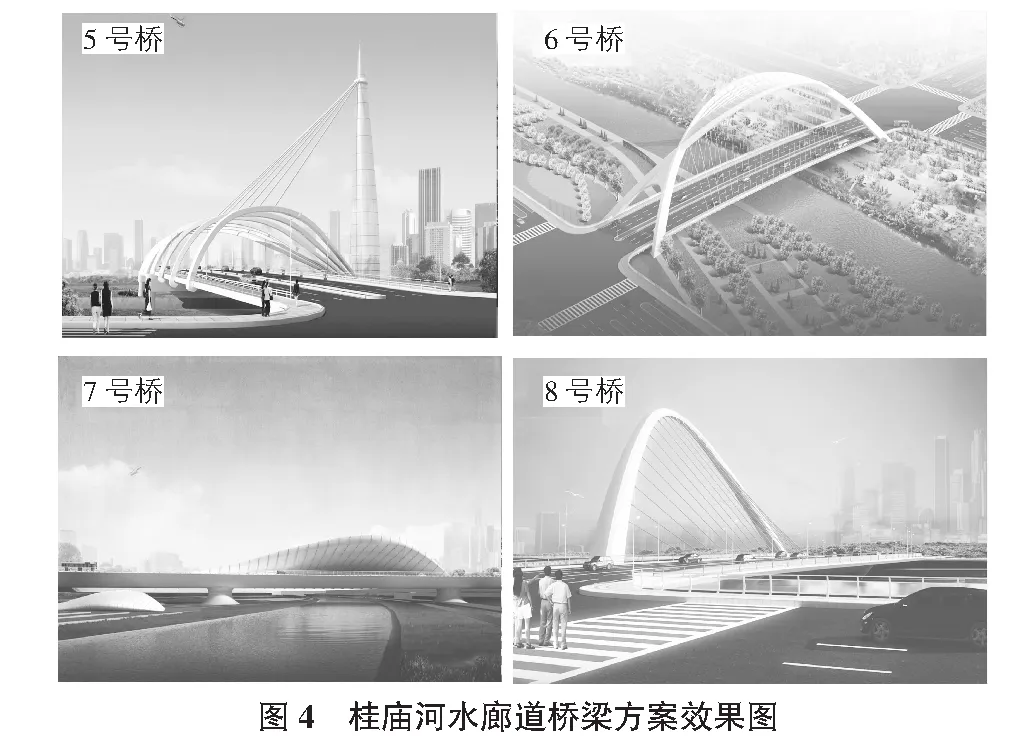

5號橋位于桂廟河水廊道入海口。以水滴造型表達水文化的城市特色,正是前海合作區城市風貌的點題之筆。方案主塔為水滴狀,通過材質的處理,反光表面可將周邊城市風貌倒映,視線鏡像延伸,富有科技感。

6號橋采用交叉拱肋的結構形式,拱肋間采用網格連接體系,以太陽能板鋪裝,為橋梁提供源源不斷的電能。聯接系在視覺上的強烈重復交織,似水波交錯,體現濱海城市特色。

7號橋以單側殼狀構筑物對橋梁加以包裹,形態如海洋生物。在周邊高樓的俯視下,其輪廓曲線流轉回旋,動態十足。殼狀構筑物內安裝交互式顯示屏,形成逗留觀賞空間。

8號橋方案拱與索面塑造了貝殼的形態。因受力向一側傾斜的拱肋展現了強烈的視覺沖擊力。橋頭設聲光控制臺,游人可以按喜好選擇背景音樂及拱圈拉索的燈色,借助夜晚燈光的追跑及閃爍,可以實現聲光效果的融合(見圖4)。

4.3 雙界河水廊道橋梁——人文主題

雙界河水廊道共三座橋梁,設計以“憑海臨風”為主題,將人們對“歲月與礁石、音樂與海浪、海風侵蝕”等海景意象的觀感融入橋梁造型之中,人文情懷的體現讓人們對海岸充滿感情,強化對城市的認同感,洋溢著濃郁的人文情懷。

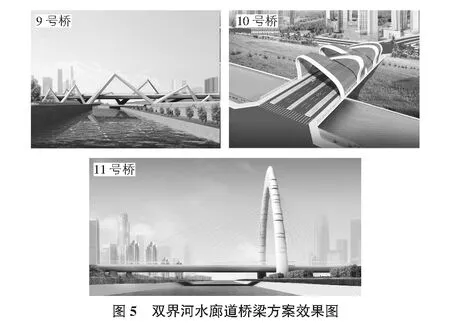

9號橋位于雙界河水廊道入海口處。方案采用不等跨連續梁體系,橋墩為V形墩,延伸至橋面以上,形成不同高度的三角拱,形似嶙峋礁石。行走在橋上,兩邊構筑物若隱若現,如同時刻閃現的海岸礁石,如漫步海邊。

10號橋方案采用連續梁體系,設計以變形的海浪對橋面進行包裹,鋼與玻璃材質組成,高低錯落,此起彼伏,展示了獨特的海洋韻律。起伏的造型如琴鍵跌宕,好似在奏響一曲海浪之歌。

11號橋為主跨90 m+50 m獨塔斜拉橋。主塔采用非對稱的自由形態,通過表面的肌理處理,使之如歷經歲月,海風侵蝕的巨石,以此體現沒有具體形態的海風的意象(見圖5)。

5 結語

11座橋梁秉承“整體規劃、分區主題、一橋一景”的橋梁群規劃理念,分別展現海洋文明的傳承與國際化都市品格,以及對人文精神的追求,共同構成國際性、現代化的濱海城市橋梁景觀群體。橋梁群作為新的景觀要素加入到原有城市環境之中,其相互之間造型的和諧有序并與城市人文地理風貌相呼應,才能達到與城市景觀的和諧共生。

[1] 王文斌,徐利平,戴利民.城市橋梁群概念芻議[J].橋隧工程,2013(5):41-44.

[2] 劉 宇.橋梁的美學設計[J].建筑規劃與設計,2014(1):193.

The conceptual design of bridge group in Shenzhen Qianhai cooperation zone

Song Xiaohui

(China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Co., Ltd, Wuhan 430056, China)

Taking 11 bridges of Qianhai cooperation zone in Shenzhen as an example, according to the landscape design idea of “humanities, science and technology, ecological”, from the Chanwan river, Guimiao river, Shuangjie river three water corridors, this paper elaborated the concept design scheme of this landscape bridge group, fully demonstrated the regional culture characteristics of Qianhai cooperation zone and bright city personality, reached the harmonious coexistence of bridge group landscape and city style.

bridge group, landscape design, corridor, regional culture

1009-6825(2017)12-0141-02

2017-02-13

宋曉暉(1976- ),女,高級工程師

U442.5

A