杭州主城區潛在通風廊道研究

姚圩琴 應 君

(浙江農林大學,浙江 臨安 311300)

?

杭州主城區潛在通風廊道研究

姚圩琴 應 君

(浙江農林大學,浙江 臨安 311300)

基于德國城市通風廊道的構建理論,分析了杭州主城區風環境基本特征,根據杭州綠地系統規劃內容和2015年主城區地表溫度反演圖,確定了杭州主城區通風廊道的補償空間和作用空間,構建主城區內“三橫兩縱”五條潛在通風廊道,緩解了城市熱島效應和空氣污染問題。

潛在通風廊道,作用空間,補償空間,綠地系統規劃

0 引言

近年來,城市規劃者有意向將郊區的新鮮空氣和冷空氣引入城市中,來緩解城市熱島效應和空氣污染加重的現狀。德國在城市通風廊道建設方面已經具有比較相對成熟的理論和具體實踐,并在土地利用規劃和城市規劃中編入城市通風廊道規劃作為建設指導規劃[1]。我國的城市通風廊道研究還處于不斷摸索中,多借鑒德國通風廊道體系構建方法,目前北京、上海、武漢、南京、合肥等城市已經開展了城市通風廊道的研究工作,并取得一定的成果。

杭州近年來高溫災害頻出,霧霾天數與日俱增。在2016年公布的中國十大火爐城市名單中,杭州位居第三名,成為“新四大火爐”城市之一[2]。杭州國家基準氣候站的統計數據表明,杭州的霧霾天數在不斷增加,僅2013年前十個月的霧霾天數已經達到209 d,全城2/3的天氣為霧霾天[3],杭州建設通風廊道迫在眉睫。

1 研究區概況

杭州市位于長江三角洲的南面、浙江省北部,屬于亞熱帶季風氣候區,夏季常伴隨著高溫雨,冬季則溫和少雨,光照充足、雨熱同季、四季分明。本文研究的范圍是杭州的主城區,包括西湖區、上城區、下城區、拱墅區、江干區5個區域,整體地勢自西南向東北逐漸降低,西南面為丘陵地帶,東北則為平原地區。

2 研究方法

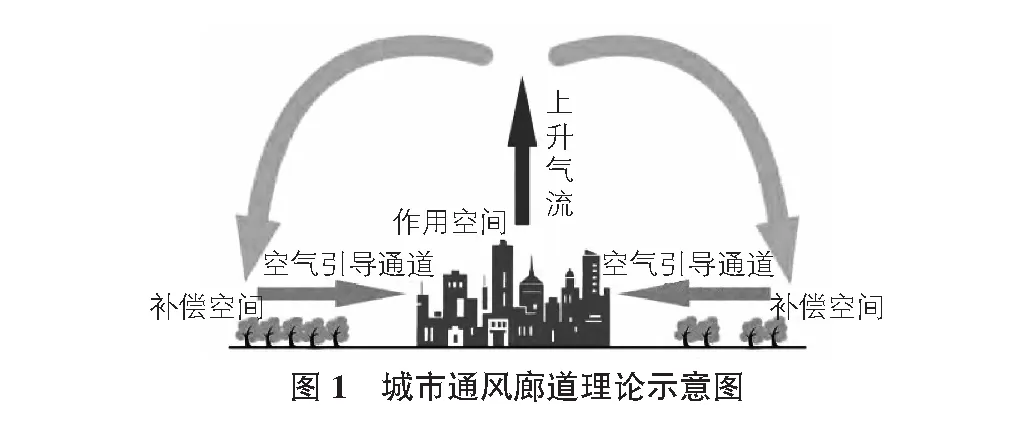

2.1 城市通風廊道構建理論

根據德國學者Kress提出針對不同下墊面氣候功能評價標準,將通風廊道體系分為作用空間(wirkungsraum)、補償空間(ausgleichscraum)和空氣引導通道(lufteitbahn)[4,5]。補償空間為城市的山林、湖泊、大型公園綠地等綠色開放空間,作用空間為建筑密度大、人口密集的區域,是城市熱島效應最強的區域。如圖1所示,補償空間產生的冷空氣在主導風的作用下通過空氣引導通道進入到作用空間,促進作用空間的熱氣流上升并向毗鄰的補償空間疏散,有效緩解熱島效應,而對于空氣污染比較嚴重的區域,在主導風的作用下,可以疏散空氣污染物。

2.2 補償空間與作用空間的確定方法概述

根據補償空間與作用空間地表覆蓋物不同,最顯著的表征為地表溫度的差異。補償空間為冷空氣生成區,因此表現為低溫區;作用空間由于產熱能力強表現為城市的高溫區。根據杭州市綠地系統規劃中的內容,結合2015年主城區地表溫度反演圖[6]中的低溫顯示區域和高溫顯示區域,最終確定城市的補償空間與作用空間位置。

3 杭州主城區潛在通風廊道構建

3.1 杭州主城區風環境特征分析

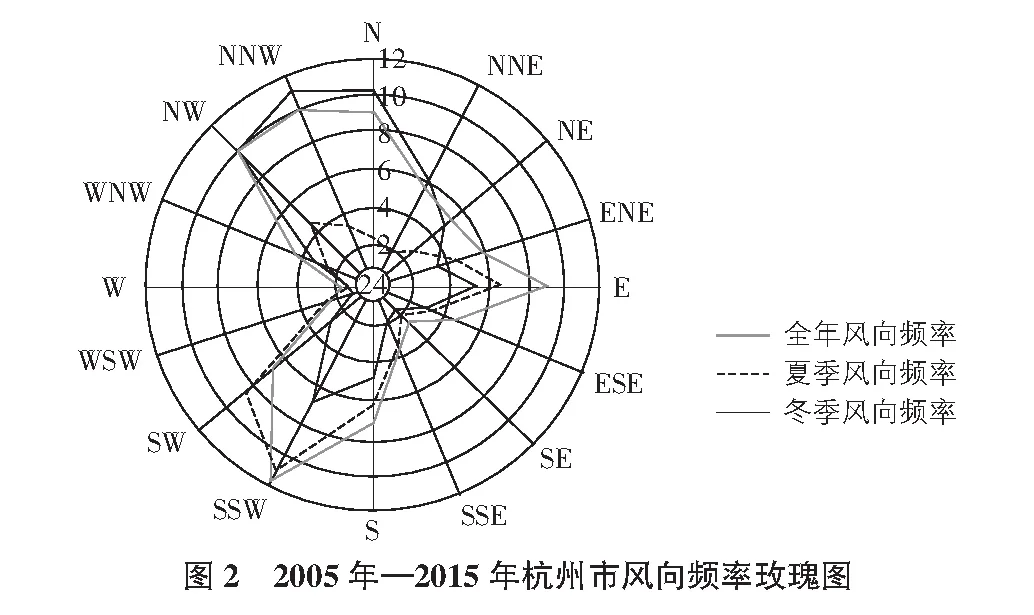

從杭州市風向頻率玫瑰圖可以看出,主導風向有三個,即南西南風(12%)、西北風(10%)和北西北風(9%),而夏季的主導風向為南西南風,平均風速為2.14 m/s,冬季主導風向為北西北風,平均風速為2.08 m/s[6]。

2005年—2015年杭州市風向頻率如圖2所示。

由于不同地區下墊面粗糙度不同,風的流動速度會存在差異,風向也會隨著周邊障礙物的不同而發生改變。因此通過引入2014年主城區內13個自由氣象站點的數據統計結果[6],主城區內夏季主導風向為東北風,冬季主導風向為東北風、西北風和西南風。綜合考慮杭州整體盛行風向,最終確定主城區內夏季主導風向為東北風向和西南風向,冬季主導風向為東北風向、西北風向和西南風向。

3.2 杭州綠地系統規劃

根據《杭州市綠地系統規劃(2007—2020年)》,主城區空間結構為“一圈、兩軸、六條生態帶”。

“一圈”——環城高速綠化帶。

“兩軸”——錢塘江生態軸和京杭運河綠化開敞軸。

“六條生態帶”——即西北部、西南部、南部、東南部、東部、北部六條生態帶。對主城區生態環境有直接保護作用的三條生態帶分別為西南、西北和北部生態帶。其中西北部生態帶串聯徑山風景區—北湖和南湖滯洪區—閑林郊野公園和西溪濕地公園。北部生態帶:超山風景區—半山、皋亭山、黃鶴山風景區—彭埠交通生態走廊。西南部生態帶則串聯靈山—龍塢—午潮山自然風景區—西湖風景名勝區,保護主城區西南部的生態環境。這三條生態帶的規劃對主城區構建潛在通風廊道具有積極作用。

3.3 杭州主城區內補償空間與作用空間

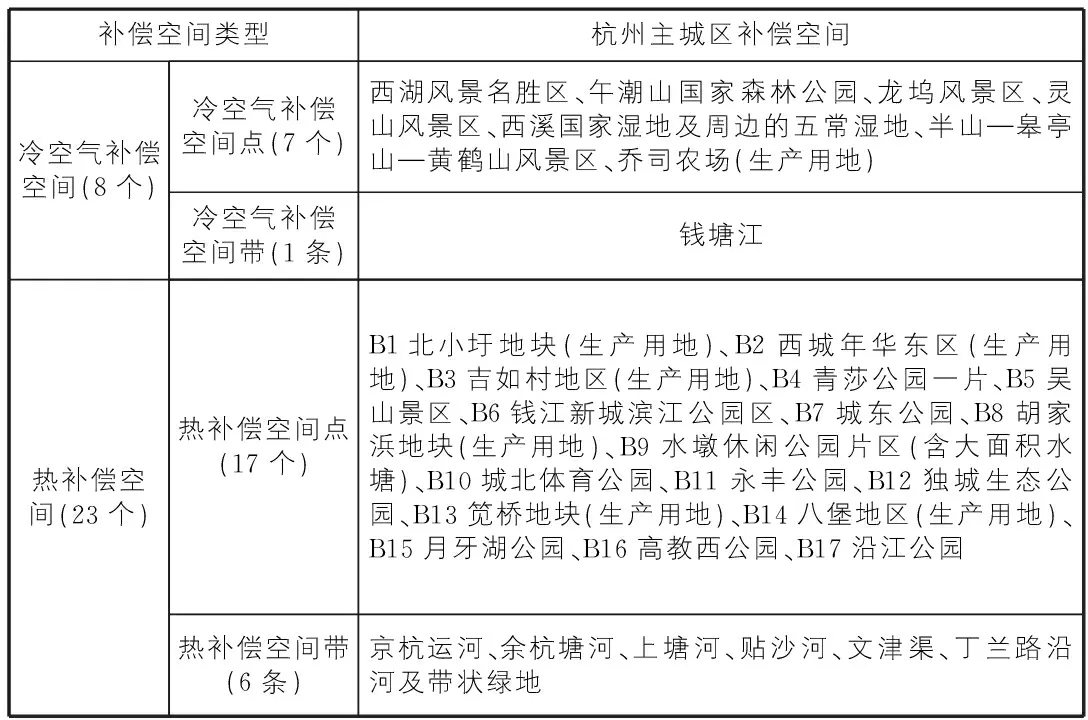

3.3.1 補償空間

根據補償空間作用效果的不同分為冷空氣生成區的補償空間以及緩解周邊熱環境的熱補償空間兩大類[4],從空間形態上分為補償空間點和補償空間帶。通過上述分析最終確定主城區內8個冷空氣生成區和23個熱補償空間,具體內容如表1所示。

3.3.2 作用空間

根據杭州主城區地表溫度反演圖中顯示的高溫區域,確定主城區內的作用空間位置。經統計,主城區內的作用空間共計13個。以A1~A13表示:

A1—杭州北部軟件園及周邊工廠區;A2—和城廣場及周邊工業區;A3—文二路兩側高密度居住區;A4—武林廣場及周邊地區;A5—杭州汽車南站地區;A6—四季青及周邊地區;A7—煉鐵路周邊鋼鐵生產區;A8—中國鐵建國際城及其北側工廠區;A9—打鐵關地區;A10—杭州經緯國際創意產業園及周邊商務辦公區;A11—杭州人民印刷廠及周邊廠區;A12—杭州木材交易市場及周邊廠區;A13—下沙工業園區。

表1 杭州主城區補償空間統計表

從作用空間的空間分布來看,普遍出現在主城區的工業園區、CBD核心區、建筑密度大的居住社區群、大型交通樞紐等地,這些地方都是高產熱區域,綠地建設分散,綠化覆蓋率有限,有不少地區高樓林立,空氣流通受阻。

3.4 構建潛在通風廊道

1)錢塘江。

錢塘江寬約1.2 km。盛行風向為西南風時,西南面雙浦鎮大片的生產用地形成的冷空氣會隨著水流將自然風吹向城區;盛行風向為東北向時,杭州灣的冷空氣沿江流向市區擴散。與錢塘江近垂直的河道和道路,如京杭大運河、錢潮路、望江東路等主干道,在東南風的作用下,引江風入城,緩解市區的熱島效應。

2)靈山風景區&午潮山風景區&龍塢風景區&西湖風景名勝區—濱湖公園。

主城區西部的風景區為杭州城區提供大量的新鮮冷空氣。當夏季盛行西南風時,這些新鮮空氣通過西湖到達周邊的各個濱湖公園,如柳浪聞鶯公園、學士公園、涌金公園等,這些公園成為主城區的風道口,使風由主干道進入市區。

3)喬司農場—文津渠—錢塘江沿岸防護林。

以文津渠為依托,利用北面的喬司農場和錢塘江沿岸防護林這兩個冷空氣生成區,形成西南風(東北向)的通風廊道,其中,文津渠的寬約35 m,兩側為材料加工廠、生產區、電子產品研發機構等,是下沙的高溫頻發區之一,因此,通過構建通風道,可以緩解周邊的熱污染和空氣污染。

4)京杭大運河。

京杭大運河寬約100 m,由北向南經過北郊農田、富義倉遺址公園、艮山運河公園、濮家運河公園等熱補償空間點,最終匯入錢塘江。在空氣污染頻發的冬季,北郊農田通過西北風,將冷空氣引入城區,驅散空氣污染物。夏季東南風作用下,江面的冷風由運河進入市區。

5)半山&皋亭山&黃鶴山風景區—筧橋地塊—月牙湖公園—高教西公園—錢塘江交匯處。

半山是北面大型的新鮮空氣和冷空氣輸送點源,經繞城高速防護林帶,與筧橋地塊、月牙湖、高教西公園相連,最終與錢塘江交匯,形成主城區東側通風道,緩解筧橋機場、繞城高速、郊區工業區以及下沙部分工業區的空氣污染和熱污染。

4 結語

本文根據德國城市通風廊道構建理論,通過杭州主城區地表溫度反演圖定性確定主城區內的作用空間與補償空間,基于杭州主城區主導風向的分析,結合杭州綠地系統規劃相關內容最終構建主城區內“三橫兩縱”五條通風廊道。并針對每條通風廊道提出相應的管控措施。本文主要是定性分析杭州主城區潛在通風廊道,還需要進一步定量分析的科學論證。此外,對于規劃好的通風廊道如何落實、由誰主持、通風效果如何檢測等方面都是城市通風廊道需要進一步發展的風向。

[1] 翁清鵬,張 慧,包洪新,等.南京市通風廊道研究[J].科學技術與工程,2015(11):52-53.

[2] http://www.yjbys.com/gongwuyuan/show-514675.html.

[3] 徐 淼.“等風來”不如規劃先行:杭州風道規劃評說[J].中華建設,2014(2):63-64.

[4] Kress R. Regionale luftaustauschprozesse und ihre bedeeutung fur die raumliche planung[M]. Dortmund:Institut for Umweltschutz der Universitat Dortmund,1979.

[5] 劉姝宇.城市氣候研究在中德的城市規劃中的整合途徑比較研究[D].杭州:浙江大學,2012.

[6] 汪 琴.城市尺度通風廊道綜合分析及構建方法研究[D].杭州:浙江大學碩士學位論文,2016.

[7] http://www.hzplanning.gov.cn/index.aspx tabid=70aabde5-630c-4d3f-b2c3-c24ffe820037.

Research on potential ventilation corridor in the main city of Hangzhou

Yao Weiqin Ying Jun

(Zhejiang Agriculture and Forestry University, Lin’an 311300, China)

Based on the construction theory of city ventilation corridor in German, this paper analyzed the basic characteristics of wind environment in Hangzhou main city, according to green space system planning contents and 2015 main city surface temperature inversion chart, determined the compensation space and function space of ventilation corridor in the main city of Hangzhou, construction of five potential ventilation corridors of “three vertical and two horizontal” in main city, alleviated the urban heat island effect and air pollution problems.

potential ventilation corridor, action space, compensation space, green space system planning

1009-6825(2017)12-0201-03

2017-02-11

姚圩琴(1990- ),女,在讀碩士; 應 君(1976- ),女,副教授

TU834

A