吉安市王家村歷史建筑藝術特征

胡名芙

〔摘 要〕吉安市王家村歷史建筑乃廬陵建筑典型代表之一。建筑語言較為獨特,地域特色鮮明,在長時間的歷史演變和沉淀中,逐漸形成了崇尚自然美學的建筑藝術特征。它們不僅實現了建筑功能與審美完美的融合,而且還將濃郁的宗法觀念、傳統(tǒng)的儒家文化等精神因素融入其中,具有較高的歷史、藝術、人文價值,是江西傳統(tǒng)歷史建筑的重要物質遺產之一。

〔關鍵詞〕歷史建筑 建筑藝術 王家村

王家村位于吉安市青原區(qū)東南部,占地面積16平方公里。據王家村王氏族譜記載,王家村自開基始祖王經信(字誠敬)于北宋端拱年間由廬陵(今吉安市)七十六都甲村遷徙至此,經千余年發(fā)展,隨著人口的繁衍,逐漸形成了如今龐大的古村落,保留下一定數量的明清建筑,其中以清代建筑居多,除了民居外,還保留下不少的祠堂、古井、古橋、古寺觀、古廟宇等建筑。

據統(tǒng)計,王家村現存明清建筑多達百余棟,其中祠堂約十棟,清中晚期傳統(tǒng)民居113棟,全部歷史建筑占村莊建筑總面積比例達80%,儼然形成數量龐大的古建筑群。該村兩處歷史建筑被認定為國家級文物保護單位、6處被認定為省級文物保護單位;多達五十余處建筑被認定為歷史建筑。王家村歷史建筑分布因地形坡度顯得錯落有致,質樸滄桑,古風濃郁。

通過對王家村歷史建筑做深入分析,就建筑設計而言,有如下共性特征:

無論是祠堂還是民居,王家村歷史建筑的內外墻體無一例外地采用不加粉飾青磚墻體,俗稱“清水墻”。“清水墻”,即采用青磚層層砌壘的青磚墻。兩層磚之間采用“藍灰勾線”粉接,這一方法就是在磚縫處用木炭灰和石灰、細沙拌勻的泥料進行粉粘,并用泥刀沿磚縫勾勒,以遮住磚縫內的泥漿。藍灰的顏色上比青磚稍濃,墻面呈條格圖形,富有一定的形式美感,而且整潔美觀,不失原貌且強化了墻面的整體性。建筑兩側的山墻多為鵲尾式“馬頭墻”。馬頭墻,古代傳統(tǒng)墻體形式,因其形似馬頭,故稱馬頭墻;筑于屋頂,或于山墻上加筑,凸顯防火防盜作用。村中多數古祠堂的兩邊墻面采用三跌落、高低四個層次的形式,前后各四垛馬頭墻,每邊八垛,兩邊共十六垛,墻頭翹起。前后各四垛的馬頭墻比三垛的優(yōu)雅,比五垛的簡潔,更具美感。可以說,這一形式的馬頭墻將實用的防火防盜功能與挺拔、威嚴的審美效果很好地融合于一體,藝術價值頗高。此外,高低起伏的馬頭墻,給人在視覺上產生一種“萬馬奔騰”動感,也隱喻了整個宗族生氣勃勃、興旺發(fā)達,體現出人們的趨吉心理,彰顯了傳統(tǒng)吉祥文化。

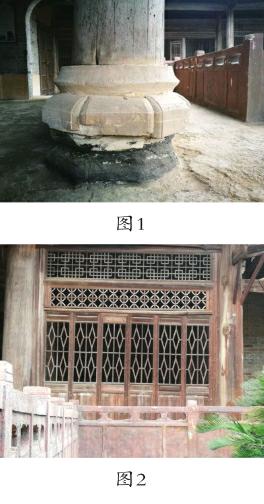

建筑屋頂為陰陽瓦屋面,底瓦多為雙面上釉的缸瓦,蓋瓦為小青瓦,屋脊為小青瓦壘筑。屋面構造為圓檁之上釘扁椽,蓋陰陽瓦,檐口設飛子及望板。地面鋪設材料有方磚、條磚、紅條石、卵石、三合土、素土等幾種。卵石墁地多用于室外地面及天井,工字縫條磚墁地多用于室內地面,斜45°方磚對縫墁地多用于廳堂地面。梁架結構多采用抬梁穿斗混合梁架或穿斗梁架,其中,抬梁穿斗式混合梁架多用于祠堂明間、穿斗式梁架多用于民居民間梁架及祠堂次間、稍間梁架,而無木作構架,靠墻體承重主要用于建筑山面。柱礎常選紅砂巖或青石制作,多為復合型柱礎,承重柱常用三層柱礎組合,其他或一、或二層柱礎,常有圓形、八角形組合(見圖1)。雕刻圖案以圓鼓、勾欄、花草為主。斗拱乃當地傳統(tǒng)斗拱做法,多雕刻為卷草紋。雀替雕刻式樣常見的有卷草龍、花草、鳥獸及人物故事。

門窗以攢邊門、槅扇門、鏡面板門三種為主,其中正門及山面?zhèn)乳T一般為攢邊門,屏風、房門多為鏡面板門,廂房門及神龕間門多為槅扇門(見圖2)。山墻透窗多呈花瓣形、窄條形及幾何形等,心屜式樣常見的有一碼三箭、斜方格、套方格、平欞拐子錦等。此外,建筑內部匾額、楹聯(lián)眾多,其中楹聯(lián)或直接刻于石柱之上或弧形木板刻寫后懸于木柱之上。

在王家村歷史建筑群中,當屬該村宗祠——誠敬堂的建筑藝術價值最高,最具代表性。

誠敬堂始建于明代建文三年(公元1401年),耗時12年建成,歷代均有修繕。現存建筑為清同治三年(公元1864年)所建。民國初,誠敬堂做過大面積修繕,其正面、內院護欄已有西式風格(見圖3)。

王氏后人為緬懷先人、弘揚祖德,以開基始祖之字“誠敬”命名,為族人春冬二祭、解決矛盾、決定重大事務的場所。祠堂長82.3米,寬44.3米,總面積為3645.89平方米,是江西省目前發(fā)現的規(guī)模最大的古祠堂,在全國范圍內也極為罕見,因而有“江南第一祠”之譽。祠堂坐東朝西,呈“丁”字形,與對面呈“人”字形的照壁相對應,暗寓王姓“人丁興旺”。

宗祠為磚木結構,建筑布局依次為門廳、左右?guī)考扒疤炀⑼ぁ⒄谩⑦B廊及后天井、享堂組成。祠堂正面設四柱三間牌坊式門樓,祠堂門樓風格特異,底層為門廊,俗稱“拴馬廊”,全靠兩根石柱支撐,頂層為棱形、鰲魚翹首、喜鵲聚巢閣。門樓木雕圖案有人物花草和文字,閣樓上的風鈴叮當作響,十分悅耳。門樓為歇山頂與硬山頂并用,小青瓦覆蓋,是吉安市典型的祠堂構造做法。門樓寬敞高大,兩側附房如雙星拱月襯托主樓,建筑層次分明,功能清晰。正廳前設參亭,四周石制欄桿圍護,天井中部紅條石墁鋪御道,兩側卵石滿鋪,建筑規(guī)模宏大,地方特色濃厚。參亭為單檐歇山頂,與正廳屋頂協(xié)調一致,內設3級斗八藻井,為步步高升之意,充分反映王氏一族崇文、重文的風俗(見圖4)。正廳明間前金柱,直徑約0.9米,需2人才能抱圍,屬全國罕見(見圖5)。

王家村歷史建筑有著高超的建筑技巧和濃郁的文化內涵,在造型、功能裝飾和結構等方面自成一體。它的工藝特征和造型風格主要表現在民居、宗祠、牌坊等歷史建筑中,具體表現為:

第一,尊重自然山水大環(huán)境。王家村素有“千畝良田、萬畝寶山”的美譽,村落選址的地形、地貌、水流風向等因素都有周到的考慮,依山傍水、環(huán)境優(yōu)美、布局合理、交通順暢,尊重山水等自然地貌,建筑融匯于山水之間。

第二,富于美感的整體外觀。群房一體,采用高墻封閉、馬頭翹角,墻面和馬頭高低進退、錯落有致,配以大小不一、布置靈活的斜坡屋頂,使得外觀豐富耐看,頗有韻味。

第三,宜人的空間尺度。建筑的高寬比和空間比例適中,感覺不空曠也不壓抑。

第四,獨具一格的馬頭墻。馬頭墻是吉安市傳統(tǒng)建筑最具特色的部分,層層跌落、前后進退、極富韻律感。

第五,樸素大方的色彩。王家村歷史建筑不以華麗復雜的外觀取勝,而是以素雅大方的灰白色調見長。青山、綠水、清水墻、小青瓦是古村建筑的主要特征之一,質樸中透著清秀。

第六,靈活多變的斜坡屋頂。王家村建筑大量使用坡屋頂,不拘一格、大小有變化、高低有層次。

第七,較靈活的多進院落式布局。建筑平面布局的單元以天井為中心圍合的院落,按照功能、規(guī)模、地形靈活布置。

第八,精美的細部裝飾。磚雕、石雕、木雕藝術令人嘆為觀止,磚雕門罩、石雕漏窗、木雕楹柱與建筑物融為一體。

據考證,王家村古屬廬陵,即今吉安市,在千余年的發(fā)展演變中,淵遠深厚的廬陵文化浸潤著每寸土壤,其基因深刻地注入村落每棟歷史建筑之中。通過分析、歸納,王家村歷史建筑蘊含深厚的廬陵建筑美學、建筑文化特質:

其一,“天人合一”美學思想的遵循。“天人合一”的美學觀遵循天道,順應自然,講究人、建筑與自然和諧統(tǒng)一。

王氏始祖于北宋端拱年間(公元989年)遷于此地,當初選址極為講究,吸收了我國傳統(tǒng)風水學理。村落被周圍山水環(huán)抱,以綿延千里的后龍山作為背景山,而富水河繞村而過,猶如腰帶,形成向陽、避風、臨水、近路的格局。王家村所處的自然環(huán)境極利于生產、生活,形成了良好的自然生態(tài)和局部小氣候,背山可摒擋冬天北來寒流,面水可迎夏日南來涼風。村落建筑群與周邊自然環(huán)境要素和諧搭配,形成了近有千頃良田,遠為層層低矮山嶺的景觀風貌,呈現出一派優(yōu)美的田園風光。“四靈圍合”的空間不僅給人帶來安全、穩(wěn)定的心理感受,滿足人們對安居樂業(yè)、閑情隱逸生活的心理追求,而且體現村落與自然生態(tài)環(huán)境的有機融合,完全符合宜居的環(huán)境選擇原則。

此外,繞村而過的富水河既保證了村民生產、生活用水,也解決了農物資運輸問題。同時,村中7口古井,呈七星北斗狀布置。村中八口水塘呈七星拱月狀排布,有效解決了村內排水、建筑消防用水等問題。村中道路和閭巷的布局以誠敬堂為中心,向四周延展,條條巷道都鋪設了鵝卵石,與老街連成一片,所以當地有俗語云:“有女嫁得富田街,天晴落雨穿花鞋”。道不泥濘,排水合理,體現王家始祖注重生活環(huán)境相互配備的理念。

其二,儒家精神的滲透。

受尊儒崇文的廬陵文化的影響,王家村歷史建筑諸多方面均蘊含深刻的儒家思想、精神。

在古代建筑群的平面布局中,多存在一中軸線。建筑群體沿中軸線在兩側對稱布局,最重要的建筑在中軸線上,即“尊者居中”。建筑內部的陳設、裝飾等同樣也遵循了“中和”的原則,依建筑中心線對稱布置。王氏宗祠——誠敬堂空間布局采用“門—堂—寢”的中軸線格局,廂房則分居兩側,并通過天井連接主要這三個基本空間。這一布局形式乃是對儒家“中正”思想的觀照與體現。誠敬堂的建筑面積、規(guī)格等級等均超過同類歷史建筑,強烈地體現出儒家倫理秩序的等級思想。匾額、楹聯(lián)作為祠堂建筑不可或缺的要素,這并非附庸風雅,而是一種觀念、文化與精神的體現,同樣承載著儒家禮制教化的功能,如王家村某些祠堂的“尚義崇忠”、“修院瞻學”、“慕義崇施”、“至孝逢天”等匾額。不難看出其中深含著儒家仁義、忠孝等思想與精神及宗法觀念已經深入每座祠堂的“血液”中。

總體而言,王家歷史建筑歷經歲月的積淀,集實用、審美、精神三位一體,整體呈現崇尚自然美學的藝術特質。同時,傳統(tǒng)儒家文化深植其中,耕讀相兼、崇文尊儒的時代思想和濃郁的祠堂文化與宗法觀念蘊含其間。

作為廬陵建筑的典型代表之一,王家村的古建筑的歷史、人文、美學價值較高,值得深入探索和挖掘。

參考文獻:

[1]李劍平.中國古建筑名詞圖解詞典[M]. 太原:山西科學技術出版社,2011.1:243.

[2]李夢星.廬陵宗族與古村[M].南昌:江西人民出版社,2012.7:196.

[3]韓昱,郭洪武.藻井中的儒家文化[J].家具與室內裝飾,2010.10:41.