帕迪·查耶夫斯基:好萊塢的鞭子

毛旭

心理學家阿德勒曾說過:“一個人的自卑感越強烈,他的征服欲就越強,內心就越不可能獲得寧靜。”這句話放在帕迪·查耶夫斯基身上再合適不過了。他脾氣暴躁,盛氣凌人,在好萊塢有“王爺”的稱號;然而這種自大卻源于他對外表的自卑和深切的不安全感。為了證明自己的價值,他狂熱地工作,以一己之力獨攬三次奧斯卡最佳劇本獎。電影史學家大衛·湯姆森甚至稱他的《電視臺風云》是史上最偉大的電影劇本。但這并不能讓帕迪滿足,他被野心折磨著,直到生命的最后一刻,“我盡力了,我真的已經盡力了。”與其說是想告訴別人,倒不如說是在說服自己。

成長

帕迪1923年出生于紐約一個典型的猶太人家中,父親樂觀、缺乏上進心,母親則雄心勃勃,想要的東西就一定能得到,得不到的就讓兒子得到。猶太民族熱愛書籍,她也不例外,總是一邊做飯一邊捧著《安娜·卡列尼娜》,所以小時候的帕迪每天的任務就是趴在窗臺上沖哥哥們大喊:“喂,伙計們,菜已經糊了,進來吃飯吧。”媽媽鼓勵帕迪讀書,但不許他讀童話,而是和他一起閱讀現實主義小說。她只喜歡那種教人如何直面生活的藝術,這一點對帕迪影響至深,他的作品都具有批判現實的色彩。

小帕迪一直順風順水。他成績優異,詞匯量巨大,不管談論什么話題,都能像機關槍一樣說個不停,讓同學們驚嘆不已。老師喜歡,同學崇拜,家人疼愛,啊,美好的童年!——卻養育了脆弱的心靈。

帕迪在同學中個頭最矮,為了長高,他多吃飯,多鍛煉身體,果然長了,不過是橫著長。美國的高中生畢業前都會舉行舞會,帕迪為這件事花了很多心思:舞會那天,他穿上媽媽買的新襯衫、新鞋子和熨好的西服,借了爸爸的純金袖扣,又練習如何紳士地鞠躬。鼓搗了好一陣子,跑到學校時已經是第二支曲子,意味著輪到女生邀請男生了。帕迪緊張地站在角落里,看到周圍的男生被羞答答的女孩挑走。這時有三個女生向他走過來了,他摒住呼吸。其中一個指指他,問另一個女生:“他怎么樣?”人家回答:“這個,算了吧。”

日后,帕迪常常向兒子回憶起這件事,講述他是如何逃離現場,在地鐵站想象跳下鐵軌自殺的情景。他性情大變,常常做噩夢,變得不愛說話。也就在這時,他發現了“止痛”的良藥:寫作。他把一切煩惱都傾訴到紙上。不久之后,帕迪就完成了一次否定之否定,重新振作起來。他學會了在別人拒絕自己之前先拒絕別人,以堅強、驕傲的姿態面對世界。在學校里,他總是穿著毛線背心,大搖大擺地走著,就跟他才是校長似的。他染上了拿破侖情結:越是矮小,就越想征服世界。但傷疤猶在,而且伴隨他一生。

1943年,20歲的帕迪從紐約市立學院畢業。“二戰”正打得白熱化,他被征兵入伍。帕迪在軍中的著裝相當“非主流”:襯衣從不扎進褲子里面,總有一條褲腿沒有塞進靴子。由于他會說德語,長官讓他負責審訊戰俘,指示說如果戰俘不開口就不許他們上廁所。心軟的他違背了軍令,長官生氣地把他派到偵察連,負責在大部隊之前勘察有無地雷和狙擊手,并回來匯報——如果能活著回來的話。在偵察時,他跑到樹林里去方便,結果踩了地雷,把屁股炸開了花。在醫院里,他的風趣和幽默引起了一位長官的注意,把他調進了特殊部隊,負責戰爭宣傳和娛樂活動。這是非常幸運的,因為同一批入伍的戰友們大都在進攻柏林的戰役中犧牲了。

1945年“二戰”結束后,帕迪回到了紐約。像《君子好逑》中的主人公一樣,陷入迷惘的他不知道該干些什么,只能將就著在叔叔的印刷店里當一名普通工人。帕迪在一次送紙的途中遇上了成為導演的戰友,戰友推薦他到好萊塢當電影編劇。他同意了,帶著一部寫好的劇本飛往美國西海岸。

彼時的好萊塢尚處于大制片廠時期,編劇的地位比秘書還低。主管們拒絕劇本帶有作家的個人色彩,堅持要以流水線的方式進行生產:有人負責故事,有人負責結構,有人潤色對話。舉例而言,一部《古廟戰茄聲》居然有11個編劇!帕迪在無意中發現自己的劇本正在經過同行的潤色,不禁大發雷霆,他跑到制片人的辦公室里大喊大叫,然后撂下狠話就飛回了紐約。

《君子好逑》

20世紀50年代在媒體發展史上被稱作“電視的黃金時代”,擁有電視機的家庭屬于中上階層,電視臺也很少;電視觀眾不如電影的多,但其節目質量卻高于電影——與今天正好相反。電視的風格比較高雅,每天滾動播出的是莫扎特和瓦格納的音樂。一部電視劇只有一兩集,制作難度大,像舞臺劇一樣現場直播,演員為了節省時間不得不套三件衣服,在換幕時直接脫下來以節省時間。在劇本方面,由于好萊塢視電視為競爭對手,所以拒絕將劇本的版權賣給電視臺,在這種情況下,電視臺就不得不想辦法吸引和培養自己的作家。

黃金時代的電視劇非常嚴肅。制片人提倡的節目都是話題性的,先提出一個社會問題,比如酗酒、離婚甚至人生的意義,然后編劇去寫一個劇,以此來幫助人們反思生活。這種模式很快就被消費主義打破了,贊助商們最不希望看到的就是人們在看電視時進行反思,他們希望觀眾在輕松娛樂的過程中接受他們的廣告,在關上電視之后能去購買產品。這最終導致了電視從神壇上跌落下來。

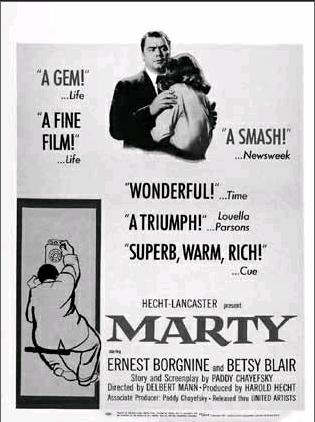

不過這都是后話了。帕迪進入NBC電視臺時恰逢黃金時代。電視編劇工資低,但地位非常高,他們不僅可以獨創劇本,而且可以參與演員的選角,并且在片場盯著。在寫作了《假日之歌》等練筆之作后,帕迪推出了具有自傳色彩的《君子好逑》(1955),大獲成功,它被視為美國電視史上的巔峰之作。

聯藝制片廠的制片人哈羅德·赫科特看了《君子好逑》之后非常感動,提出要翻拍為電影。帕迪同意了,但條件是他參與選擇導演和演員。這是他第一次逾越編劇的權力,以后他的權力越來越大。

帕迪在原來的基礎上把《君子好逑》擴寫為90分鐘。它與好萊塢的愛情片完全不同,講的是兩個相貌普通甚至有點丑的人的愛情故事:屠夫馬蒂長得又矮又胖,雖然勤勞善良,但沒有姑娘能看上他。所有的親戚都在嘮叨他為什么還不結婚。在絕望中,他去參加了一次相親舞會,仍舊沒人跟他跳舞。舞會上有個長相平平的大齡女教師克拉拉被約會對象拋棄,跑到陽臺上哭泣。為了幫克拉拉挽回自尊心,馬蒂假裝不知道她被人拋棄,并請她跳舞。兩顆孤獨的心靈因經歷相似而互生好感,約好第二天再見。但馬蒂的親戚朋友們卻阻撓他,母親擔心自己會孤獨終老,朋友們則不停地說克拉拉長得丑。馬蒂在痛苦中猶豫不決,直到最后一刻對朋友爆發:“你不喜歡她,我媽不喜歡她。沒錯,她長得丑,我又矮又胖。那又怎么樣?我只知道我們昨天在一起很開心……如果我們能一起度過更多的開心時光,我就會跪下來求她嫁給我。”影片結束時,他拿起電話,打給了正在落淚的克拉拉。

說來好笑,聯藝一開始就打算斃掉這部電影,之所以會拍攝是為了騙稅:小成本制作之后,上映幾天就撤下來,對外聲稱票房慘敗,少報公司的總收入。而且公司上層本來就看制片人哈羅德·赫科特不順眼,想除之而后快。但內部試映時他們改變了主意,這部感人至深的電影令在場者熱淚盈眶。以硬漢形象著稱的明星兼制片人博特·蘭開斯特在看完之后扯著赫科特的領子把他舉了起來,吼道:“為什么不往下拍?”赫科特嚇得直哆嗦:“導演和編劇不讓。”

《君子好逑》沒有明星,沒有錢拍彩色片,只能拍成黑白片,因而評論家們一致認為它獲獎的可能性極小。結果《君子好逑》成為當年的黑馬。它讓美國在戛納國際電影節第一次獲得金棕櫚獎,而且獲得奧斯卡最佳影片、最佳劇本等四個獎項,還在1959年美蘇關系解凍時被選為第一部文化交流的電影。《君子好逑》之所以成功,是因為它觸動了多數人內心深處脆弱而溫柔的一根弦。

《醫生故事》

在《了不起的蓋茨比》中,尼克告誡蓋茨比:“你不可能重復過去。”蓋茨比回答:“不能?我當然能。”然而,蓋茨比重建輝煌的嘗試還是以失敗告終。有很長一段時間,帕迪也被菲茨杰拉德的“美國人的生活中沒有第二幕”的格言詛咒著。他寫了電影劇本《單身漢派對》《紅顏淚》《艾米莉的美國化》,還攜《午夜》《第十個人》《基甸》進軍百老匯,但結果不盡如人意。“帕迪證明了自己不是契訶夫。”評論家幸災樂禍地暗示他沒有劇作家的才能。帕迪陷入了人生的低谷,整夜整夜地失眠,在客廳里喝酒抽煙,愁緒滿懷。

帕迪的婚姻也進入了困境。他在一窮二白的時候遇上了蘇珊·薩克拉,兩個人情投意合,很快成婚。帕迪向她許諾:給他半年時間嘗試寫作,如果失敗,他就去賣鞋油為生。蘇珊給了他3年,他才終獲成功。伴隨著成就而來的是更大的雄心。帕迪并無生活上的惡習,但他是個工作狂,常常忽視妻子和兒子。蘇珊本來就有精神問題,這種忽視使她的癔癥加劇,患上了社交恐懼。為了出一次門,她要提前打扮上一個星期;有時終于出門了,又待在車里不肯出來。一旦歇斯底里發作便大聲尖叫。最后心理疾病發展成病理性質,甚至有癱瘓的危險。

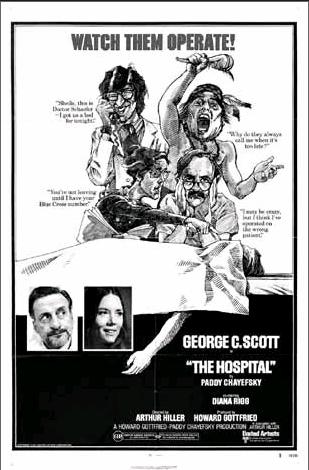

憂心忡忡的帕迪將妻子送入了醫院,但醫生們向他保證蘇珊沒有問題。“沒有問題?那她為什么總是疼得在地板上打滾?”氣憤的帕迪決定寫一個諷刺醫院的劇本。當他完成的時候,諷刺劇卻變成了黑色幽默劇:一位身體健康的病人進醫院例行檢查,結果被一群唯利是圖、不負責任的醫生莫名其妙地切除了一個腎并且損害了另一個。為了報復當事醫生和護士,病人把他們打暈,然后跟將要動手術的病人掉包,這樣醫生和護士一個個被送上了手術臺……

帕迪非常清楚自己劇本所具備的潛力,以此為籌碼與制片廠交涉,獲得了前所未有的控制權:對于演員和導演,他有選擇和開除的權力;他不僅參與中期拍攝,而且參與后期剪輯。簡而言之,他的權力凌駕于導演之上。

最終,帕迪以《醫生故事》(1971)獲得奧斯卡最佳原創劇本獎。他在奧斯卡典禮上發表獲獎感言:“兩年前有人說我已經江郎才盡。現在我又回來了。”

《電視臺風云》

盡管帕迪已經叱咤好萊塢,但他發現自己的劇本反而在起家的地方——電視臺——不吃香了。他告訴電視臺想寫一部關于更年期婦女的情緒問題和一部同性戀內心世界的劇本,人家告訴他沒有哪個贊助商會支持這樣的節目,現在流行的都是有槍有馬有動作的西部片;人家還告訴他,如果非要寫同性戀題材的話,可以寫一對有同性戀傾向的馬的西部片。

帕迪早就注意到了電視臺從大眾教育到大眾娛樂的腐化。他把什么問題都歸因于電視,當兒子感冒、長青春痘或拉肚子時,他就罵兒子是“電視看多了”。最令帕迪惱火的是新聞節目:“新聞讓我們失去了對邪惡、殘忍、謀殺和死亡的敏感,我們不再對受難者感到同情。這就是電視的問題所在:我們失去了驚訝的能力。”帕迪看到新聞就忍不住大喊:“老天,這些播音員怎么能受得了他們自己,整天播放這些破爛兒居然能不受影響?”為此,帕迪專門采訪了電視臺的朋友,問他新聞播音員有沒有可能發瘋。朋友回答:“怎么不會?我們每天都發瘋。”

《電視臺風云》(1976)就圍繞一個發瘋的新聞播報員霍華德·比爾展開。他的新聞欄目由于收視率低而即將被電視臺斃掉,步入老年的他破罐子破摔,在播報新聞時宣布他將在節目中開槍自殺,還大罵新聞節目全都是狗屎。由于他說出了人們的心里話,所以節目收視率飆升至全國第一,引發了一系列鬧劇。帕迪借霍華德·比爾之口控訴了大眾媒體對人思想的殘害:“聽我說,電視不是真理,電視只是個游樂場,電視是馬戲團,是流動的雜技班子,是講故事的、跳舞的、唱歌的、變戲法的、雜耍的、馴獅子的。我們的工作只是打發無聊……你永遠也不會從我們這里得到真理,我們會告訴你你愛聽的。我們說謊眼睛都不眨……你像電視里一樣穿,一樣吃,像電視里一樣養孩子,甚至像電視里一樣思考。這就是民眾的瘋狂,你們瘋了你們知道嗎?”

《電視臺風云》成為帕迪一生中最偉大的成就,他所面對的問題也是我們時代最嚴重的問題之一:消費主義利用大眾媒體對人的異化,讓我們都成了“電視的孩子”。電視的威力如此強大,現代人根本意識不到它對思維方式的腐蝕——人們不再以文字來思考,而是像小孩一樣以圖像來思考,或者用圖像來代替思考。娛樂至死是電視的標語。電視界稱不知該殺了帕迪還是感謝帕迪,因為《電視臺風云》構思了很多全新的娛樂節目,有評論家稱帕迪提前20年就預言到了真人秀的出現。

在《電視臺風云》的制造過程中,帕迪的完美主義達到令人發瘋的程度。他不僅插手拍攝的細節,甚至連片場的停車位都得由他分配。當電影在紐約上映時,他親自到所有的電影院去視察,保證放映機的鏡頭上沒有灰塵。在這樣死鉆牛角尖的精神下,《電視臺風云》獲得了奧斯卡最佳原創劇本等四項大獎。

《變形博士》

作品如人。帕迪喜歡說話,該他說的時候說,該別人說的時候他也說,只不過聲音小一點而已。他很吵,坐在汽車副駕駛上,到了十字路口就激動地大喊:“紅燈!紅燈!”他的劇本也充滿了喋喋不休的對話和獨白。帕迪說起話來像怒吼,吼叫起來像尖叫。相應的,他的每個劇本都有大發脾氣的主人公,《電視臺風云》中比爾的“我快氣瘋了,我再也忍不下去了”甚至被選入美國電影學院100句經典臺詞中。因為語言色彩過強,所以他的電影被稱作“編劇電影”,而非“導演電影”——除了《變形博士》(1981)。

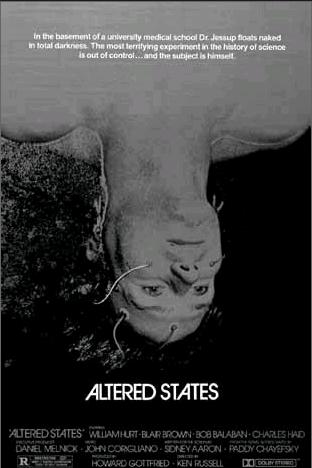

帕迪用3年時間寫出《變形博士》的劇本,講的是生物學家杰瑟普對科學真理過度著迷,拋棄了妻子和孩子,當生物實驗導致他開始基因退化時,他方才醒悟,意識到這個世界上沒有終極的真理。為了搜集資料,帕迪去了近10所大學,采訪了無數的科學權威,準備了8個版本的結尾。過度的勞作使他心力交瘁,第一次經歷心臟病發作。

帕迪出品,必是精品。哥倫比亞制片廠向帕迪開出的條件令人瞠目:以100萬美元買下劇本的“首讀權”,也就是說,哥倫比亞可以搶在其他制片廠之前先讀劇本,如果不想拍攝,就得把劇本還給帕迪,100萬仍由帕迪留著。此外帕迪還有票房分紅,有權選擇和開除導演、演員,全程參與拍攝。帕迪選擇了阿瑟·潘恩做導演,但不滿意,隨后將其開除,在制片人哥特弗里德的推薦下選擇了英國導演肯·羅素,因為他擅長處理視覺效果——但這是個災難性的選擇。

肯·羅素,電影史上繞不開的大人物,他膽子大、獨樹一幟,以華麗古怪的風格和令人神魂顛倒的影像聞名。此外,他擁護“電影導演作者論”,即一種認為導演是電影的唯一作者的極端理論。編劇在他手下很吃虧,有時連署名權都沒有,因而羅素對帕迪有如此大的權力十分震驚。但他并不愿放棄這次執導,因為這是進軍好萊塢的好機會。當他對妻子抱怨說帕迪有些自大時,妻子回答:“那你倆應該很對脾氣。”

讓人“佩服”的是,羅素能夠假裝自己不是“導演作者論”的擁護者——在簽約之前他顯得十分溫順、謙遜,在簽定之后便放心大膽地施展拳腳了。羅素鐵了心要把帕迪從團隊中擠對出去,在這場戰爭中,帕迪扮演了暴躁的軍人,而羅素則是老謀深算的政客。

演員第一次通讀劇本時,帕迪聽完后評論:“念得很完美。肯,你的意見呢?”羅素輕蔑地說:“既然已經完美了,還要我干什么?”帕迪沒想到羅素對他有如此的惡意,他握緊了拳頭,眼睛圓睜,渾身哆嗦著破口大罵,但很快又平靜下來。羅素鍥而不舍,在片場不斷挑劇本的毛病,譏諷帕迪的寫作能力。問題就在這個地方:羅素自大,他是真的自大;帕迪的自大只是一種假象、一個面具,他擁有大多數作家都有的那種自卑感,對作品并無絕對的自信。為了強調圖像的作用高于對話,羅素讓演員們一邊喝酒、吃三明治,一邊含糊地咕噥出帕迪的臺詞:“佛教中沒有上帝。有的是自我、個人的思想,在其中包含了不朽和終極真理。”這種畫面不僅不可信,甚至十分可笑。憤怒的帕迪想開除羅素,但已經來不及了,開支已經超出了預算。在一次大吵之后,羅素達到了目的:帕迪離開好萊塢,回紐約去了。

但羅素并未大獲全勝。帕迪對劇本有絕對的控制權,羅素連一個“哈嘍”或“嗯”都沒法加。在紐約,制片廠按帕迪的要求把每天的樣片寄給他,帕迪邊看邊氣得哆嗦,對朋友艾迪·懷特說:“你看看,他們這是弄的什么玩意兒?艾迪,他們為什么要這么對我!”然后打通制片人的電話開始大罵,一罵就是兩個小時。艾迪勸他:“帕迪,別這樣,放手吧,只是一部電影罷了。”帕迪已經失去了理智,啟動了自我毀滅程序,違背醫生的勸告,開始胡吃海塞……

《變形博士》最終成為一部肯·羅素風格的電影,不過,這也是唯一一部他沒法在開頭添加“肯·羅素作品”的電影。

結束

帕迪開始意識到“自卑——自大”的兩極分化所導致的人格分裂了。他開始跟自己做斗爭,努力壓制自己的暴躁,對家人和朋友變得溫和了。內心趨于平和的帕迪定下了5個劇本的寫作計劃,然而他卻得了癌癥。

帕迪態度樂觀,在病中一直跟朋友開玩笑。他拒絕動手術,堅持認為醫生會像《醫生故事》中那樣謀殺他。他仍然脾氣倔強,即使在昏迷中也不斷地要拔掉吊瓶的針頭。帕迪于1981年去世,享年58歲。在葬禮上,導演鮑勃·福斯說:“帕迪和我有個約定:誰先去了那邊,另一個人就得圍著他的棺材跳舞,來取笑死神。”福斯跳了一段舞,然后趴在棺材上哭了起來。

編劇赫伯·加德納這樣說:“帕迪如果不死的話,會跟西方文明再戰斗15個回合。”好萊塢的編劇們一般視工作為手藝,最明智的做法是拿了錢快跑。帕迪將編劇視為真正的藝術,是批判社會的武器,可以攻擊浮華和非人性。在以制片人和導演為中心的電影體制中,他是個獨一無二的反叛者,正如導演阿瑟·希勒所言,“人們經常問我:你居然跟帕迪合作了兩部電影,怎么能受得了他?我的回答是:當天才開口時,我必須聆聽。帕迪是我遇到的唯一的天才,他超越我們所有人之上。”