梅村二胡工藝探新*

楊 立

(常熟理工學院音樂系,江蘇 常熟 215500)

梅村二胡工藝探新*

楊 立

(常熟理工學院音樂系,江蘇 常熟 215500)

無錫梅村二胡,以其在中國傳統文化中的突出地位,孕育出了較為完善的樂器性能。2010年梅村被授予“江蘇省二胡工藝之鄉”稱號。2011年梅村二胡工藝被列入“江蘇省非物質文化遺產”。筆者通過多次實地走訪,與梅村制琴者深入交流,對梅村二胡工藝的創新發展進行了考察整理。

梅村;二胡工藝;新

“二胡工藝”屬于樂器學中的樂器工藝學范疇,包括二胡材料、加工工藝及其所承載的文化內涵和藝術價值等。

梅村二胡工藝發展至今,已結出了累累碩果。1965年,梅村就興辦了民族樂器廠。如今這里有著獲得“二胡制作大師”、“國際二胡制作大師”、“中國民族樂器十大制作師”等稱號的萬其興、陸林生、強金波等多位著名二胡制作師。他們的作品在國內、國際各類比賽中榮獲大獎。同時,梅村二胡生產規模也不斷擴大,產品遠銷海內外,占全國二胡市場份額的四分之一以上,這里已成為國內重要的二胡產業基地。

一、梅村二胡工藝發展背景

無錫梅村,位于無錫市東南方,地處太湖之濱,有著3200多年的悠久歷史,素有“至德之邦”、“勾吳古都”之稱,這里是吳文化的發源地。近百年間,無錫二胡精英薈萃,周少梅、劉天華、華彥鈞、楊蔭瀏、劉北茂、蔣風之、儲師竹、閔惠芬、王建民、鄧建棟等一大批盛名遠揚的無錫籍名家大師,譜寫了大半部近現代二胡藝術發展史。華彥鈞一曲《二泉映月》,舉世聞名,成為國際音樂文化交流中獨特的中國符號。2011年10月,無錫被中國音樂家協會冠以“中國二胡之鄉”的美譽。梅村二胡工藝的發展也得益于無錫這方水土的文化浸潤和藝術滋養。

二、梅村二胡工藝的新發展

在工匠精神的磨礪下,梅村的二胡工藝不斷發展。對照1992年實施的“《中華人民共和國輕工行業標準》QB T 1159-1991 二胡標準”,筆者通過走訪,整理出如下梅村二胡工藝發展的亮點:

(一)新材料的運用

1.木料

梅村琴廠的普及琴所選用的木料主要為硬雜木和花梨木兩種。專業二胡選用材料要求較高,一般選用多種酸枝木、紫檀木;精品二胡還會用到明清老料紅木、印度小葉紫檀等。由于近年某些高檔木料物種瀕臨滅絕,木料原產地實施了物種保護政策,加上如明清老料紅木等資源匱乏,日漸稀少,梅村各琴廠不斷探索新品種木料的運用。

梅村制琴大師萬其興介紹說:如果想要做出一把有特色的二胡,必須要找木質結構勻稱、密度大、整根木頭色澤差距小、年代比較久遠、含水率低、油性合適的木料,否則在樂器音色、琴筒粘合、樂器使用壽命等方面都會出現問題。經反復試驗、探索,古月琴坊、林生琴廠等多家梅村二胡廠找到了諸如:非洲小葉紫檀、黑檀、沉貴寶等新材料。這些材料替代了部分傳統專業等級二胡的用料,經實踐檢驗,使用效果良好。

另外,為了適應當今市場需求,林生琴廠等曾用珍貴的黃花梨木料(如圖1)制作過收藏級的二胡,音色細膩柔和,引起了廣泛關注。

圖1 黃花梨二胡

圖2 仿生皮二胡

2.皮膜

“仿生皮二胡”(如圖2)指采用人工制造的皮膜,皮膜模仿蟒蛇皮的纖維結構、聲學品質,接近蟒皮二胡,是現代比較理想的蟒皮二胡替代品。

梅村著名二胡制作師卜廣軍介紹說:基于環保、市場等多方面的原因,他曾嘗試用仿生皮替換蛇皮制作二胡,也曾銷往日本。然而,這些二胡的音質還是不如真正蛇皮制作出來的二胡,不過,他依舊在嘗試。

(二)新形制的設計

1.琴頭

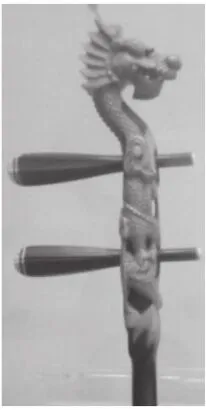

隨著審美需求的不斷提高,制琴師們設計、制作出了多種款式的二胡琴頭(如圖3-圖7),這些款式的琴經精雕細琢,成為精美的藝術品,有的還賦予了特殊的文化內涵。如:古月琴坊制作的吳琴(如圖6),琴頭的造型是根據鴻山越國貴族墓出土的玉器“雙龍管型佩”的龍頭形式,經過變化制作而成,體現了吳地特色。演奏家陳耀星設計,古月琴坊制作的太極琴(如圖7),體現了諸多太極八卦元素。

經制琴師介紹,傳統二胡琴頭的彎頭連接處,碰撞后很容易開膠或斷裂,而新造型琴頭在設計時,充分考慮了琴頭堅固度因素,設計出的琴頭更為堅固耐用。

圖3 龍頭二胡

圖4 鳳頭二胡

圖5 “荷塘月色”

圖6 吳琴

圖7 太極琴

2.琴筒

梅村所制的新造型琴筒(如圖8)為改良型琴筒,追求發音的科學性和演奏的舒適性。喇叭口狀的琴筒力求使音波傳得更遠;弓桿弓毛接觸琴筒處,棱角圓潤,便于演奏時換弓、換弦。

圖8

圖9

3.琴托

新型制的琴托(如圖9),基于美觀度及增強演奏穩定性的要求,設計、制作。琴托花紋精美,橫向的花紋大大增加了琴托演奏時的摩擦力,制作者在琴托內部還填充金屬材料,增加重量。演奏時,琴筒穩定性大大增強。

(三)新成果的應用

梅村在半個多世紀的二胡工藝發展過程中,不斷進行工藝技術改良。最近,較有影響的一項成果應用是在2015年,四川音樂學院陳澤教授與梅村二胡制作師萬其興探討二胡下把位音量衰減問題的解決方案。陳澤教授通過長期研究,從高頻共鳴極佳的京胡中得到了啟發,他發現高檔京胡共鳴琴筒常選用內壁竹簧偏厚的竹材制成。竹簧質地堅硬,密度極大,非常有利于高頻聲波輻射響應,對聲波振動的傳導性也特別好。于是,陳澤教授利用“京胡復合共鳴形式”和“竹簧現象”原理。研制出了大小規格不同的“雙管復合共鳴器”(已獲國家專利)。他將“雙管復合共鳴器”安裝在琴筒內靠近振源處(如圖10),通過萬師傅的精心制作,二胡試奏的效果理想,下把位音量明顯增加。

圖10

三、結語

梅村二胡工藝至今仍保持75%以上由手工完成。做一把二胡,從配料、加工到裝配,要經過100多道工序。很多琴廠的老師傅都已頭發斑白,但他們仍幾十年如一日堅守著二胡制作過程中的某一道工序,鍛造著手中的藝術品,研究出一項項新工藝。但是,據古月琴坊萬其興介紹,購琴者受審美及演奏習慣等影響,選購時還是以挑選傳統二胡為主。這些集聚心血的新工藝產品,還需要在宣傳、推廣之路上繼續前行,等待市場的檢驗與使用群體的逐步接受。■

常熟理工學院科研項目《梅村“二胡工藝”研究》研究成果(QT1302);江蘇省高校哲學社會科學研究項目《21世紀吳地傳統音樂社團比較研究》研究成果(2016SJB760074)

楊立(1981-),女,江蘇常熟人,常熟理工學院音樂系講師,碩士,主要研究方向:二胡演奏與教學。