一本寫(xiě)于57年前的田野調(diào)查,一個(gè)早已消失的日本

毛晨鈺

“沒(méi)有人比他更了解日本的每一寸土地”

1960年,日本民俗學(xué)家宮本常一將自己二十多年的田野調(diào)查集結(jié)成冊(cè)。五十七年后,此書(shū)第一次引入中國(guó),譯為《田野調(diào)查:被遺忘的村落》,這位“最了解日本國(guó)土”的民俗學(xué)家教給了我們另一種緬懷鄉(xiāng)村的方式

“我這八十年別的什么都沒(méi)干,就是騙人和玩女人。”

雙目失明、八十多歲的小老頭源氏向?qū)m本常一講述了自己的一生。如果沒(méi)有遇上到土佐(現(xiàn)在的日本高知縣)梼?cè)遄鎏镆罢{(diào)查的民俗學(xué)家宮本常一,源氏的一生連同那些年他趕過(guò)的牛、追過(guò)的姑娘和走過(guò)的村莊都會(huì)被世人遺忘。他是宮本常一采訪(fǎng)的1200戶(hù)村民之一。

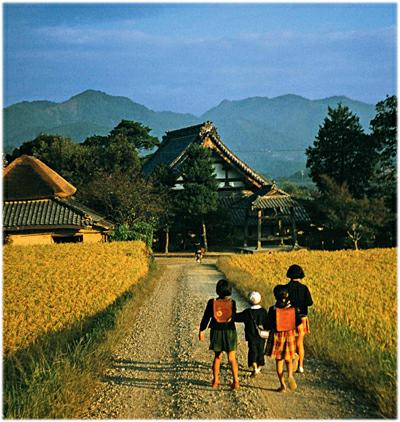

宮本常一是20世紀(jì)末期日本民俗學(xué)研究的領(lǐng)軍人物。從1939年開(kāi)始,他走遍日本列島,走訪(fǎng)3000多個(gè)村落,徒步行走約16萬(wàn)公里,積累了近10萬(wàn)件文字和圖片素材,著書(shū)七十多卷。他的代表作之一《被遺忘的村落》數(shù)月前正式在中國(guó)上市開(kāi)售,豆瓣評(píng)分8.8分,觸動(dòng)了很多人對(duì)鄉(xiāng)土社會(huì)的記憶。通過(guò)走訪(fǎng)村落和農(nóng)戶(hù),宮本常一用平實(shí)卻瑯瑯上口的文字記錄了那些現(xiàn)在已經(jīng)消失的民間習(xí)俗和鄉(xiāng)土風(fēng)情。

日本作家司馬遼太郎這樣評(píng)價(jià)宮本常一:“沒(méi)有人比他更了解日本的每一寸土地。”宮本常一所創(chuàng)立的“民具學(xué)”為民俗研究領(lǐng)域提供了文獻(xiàn)史學(xué)的新視角。人們對(duì)這個(gè)學(xué)術(shù)領(lǐng)域的定義是:在白紙一般的日本地圖上行走,每到一處畫(huà)一紅點(diǎn),直到地圖滿(mǎn)紙通紅。

敲開(kāi)大門(mén)

宮本常一對(duì)“村落”有著天然的親近感。

1907年,宮本常一出生在山口縣周防大島,最深刻的童年記憶幾乎都與祖父宮本市五郎有關(guān)。

幼時(shí)被祖父用竹籠晃晃悠悠地背著上山,五六歲時(shí)跟著祖父在地里拔草……堅(jiān)持了一輩子傳統(tǒng)生活的祖父讓宮本常一對(duì)“村落”有了最初的概念。在他眼中,“他(祖父)的人生本身就是一則民間故事”。

祖父給宮本常一講述的那些民間故事為他敲開(kāi)了民俗學(xué)研究的大門(mén)。1930年,從大阪府天王寺師范學(xué)校畢業(yè)后,宮本常一成了一名小學(xué)教員。一年后因?yàn)榈昧朔谓Y(jié)核回鄉(xiāng)療養(yǎng)。看雜志打發(fā)時(shí)間的時(shí)候,他讀到了日本民俗學(xué)創(chuàng)立者柳田國(guó)男的文章,頗有共鳴。此后便開(kāi)始向雜志投稿自己記載的那些舊時(shí)民間故事。這些故事不僅引起了柳田國(guó)男的注意,還讓宮本常一結(jié)識(shí)了另一位學(xué)者澀澤敬三。澀澤敬三不是一位普通的民俗學(xué)家,他有著更為顯赫的身份——“日本企業(yè)之父”、大財(cái)閥澀澤榮一的孫子。在他的建議和資助下,31歲的宮本常一辭去了小學(xué)教員的工作,進(jìn)入澀澤敬三的研究所“屋頂后博物館”工作。他的第一項(xiàng)任務(wù)就是“走遍日本增加見(jiàn)聞”,旅行的第一站是日本本州島西部的中國(guó)地區(qū)。

記錄被遺忘的村落,意義絕不僅是為了記憶。

書(shū)評(píng)人嚴(yán)杰夫認(rèn)為,正是由于宮本常一等學(xué)者對(duì)日本傳統(tǒng)文化的發(fā)掘?yàn)楹笫廊毡疚膶W(xué)的創(chuàng)作提供豐富素材,也促成了日本文學(xué)在現(xiàn)代的繁榮。

事實(shí)的確如此。

除了影響幾代作家、史學(xué)家,宮本常一的《被遺忘的村落》甚至還成了動(dòng)畫(huà)導(dǎo)演宮崎駿的靈感來(lái)源。吉卜力工作室的制片人鈴木敏夫特別喜歡宮本先生,于是就把他的代表作《被遺忘的村落》推薦給了宮崎駿。書(shū)中有一章《尋找孩子》記載了一戶(hù)人家的孩子走丟,全村人動(dòng)員尋找的故事。這個(gè)情節(jié)后來(lái)成了宮崎駿代表作《龍貓》中小梅迷路走丟、眾人齊力尋找的情節(jié)。此后宮崎駿就始終珍藏著這本書(shū),在創(chuàng)作間隙時(shí)不時(shí)就會(huì)翻開(kāi)重溫。

在路上

宮本常一開(kāi)始做田野調(diào)查的時(shí)候第二次世界大戰(zhàn)正式爆發(fā),日本國(guó)內(nèi)進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)狀態(tài),滿(mǎn)目瘡痍。雖然宮本常一去的大多是鮮為人知的山中村落,但戰(zhàn)火燒身的危險(xiǎn)時(shí)刻都潛伏在他周遭。在一次走訪(fǎng)大阪堺市的時(shí)候,宮本常一遇上了空襲。很多資料都在那次空襲中遺失破壞,所幸他撿回了一條命,才得以繼續(xù)上路,接著調(diào)查。

在北海道西南部港口城市小樽的凄冷一夜,令宮本常一始終難忘。

那是剛到小樽的第一天,當(dāng)?shù)鼐瓦M(jìn)入了緊急狀態(tài)。車(chē)站被逃難的百姓淹沒(méi),宮本常一擠過(guò)人潮到達(dá)旅舍的時(shí)候已是筋疲力盡,隨身帶的口糧餅干也都吃了個(gè)精光。因?yàn)閼?zhàn)時(shí)物資短缺,食物成了最值錢(qián)的東西。窗外有小販邊走邊叫賣(mài)著煮章魚(yú),原本尋常的東西在這個(gè)時(shí)候即便加了不少價(jià)還是搶手得很。他囊中羞澀,唯有靠喝水果腹。入夜天涼,他用手抱住膝蓋坐著睡覺(jué)。這是在山中修行的僧侶向猿猴學(xué)來(lái)的睡姿,據(jù)說(shuō)這樣睡不會(huì)受涼感冒。

在山中村落調(diào)查,很少吃到正兒八經(jīng)的午餐。在一次旅途中,宮本常一在背囊里準(zhǔn)備了一斗大米。因?yàn)榭脊艑W(xué)組的克扣,其實(shí)到手所剩無(wú)多。為了能盡量節(jié)省口糧,他“原則上不吃午飯”。后來(lái)實(shí)在餓得不行,他就在過(guò)河的時(shí)候把臉貼在水面上,咕嚕咕嚕灌上一肚子水。就這么帶著滿(mǎn)肚子叮當(dāng)作響的涼水繼續(xù)硬著頭皮趕路。

世道混亂,路途艱險(xiǎn),宮本常一卻不覺(jué)得很凄苦。

日本村落的村民雖大多不識(shí)字,但幾乎每個(gè)村都會(huì)有一個(gè)長(zhǎng)久保存下來(lái)的“賬箱”,里面會(huì)有關(guān)于當(dāng)?shù)氐奈淖仲Y料。這些資料常年封存,鮮被打開(kāi),想要借閱常常需要在村民大會(huì)上討論協(xié)商。一經(jīng)允許,宮本常一經(jīng)常徹夜抄寫(xiě)這些賬本,以便能按期歸還。抄完資料,他還要選擇個(gè)別農(nóng)家深入訪(fǎng)談,調(diào)查一戶(hù)往往就會(huì)耗去他半天時(shí)間。

“但無(wú)論如何都要心懷感激。因?yàn)檎{(diào)查是你向當(dāng)?shù)厝说囊环N索取。”

“中國(guó)之旅”

負(fù)責(zé)編輯《被遺忘的村落》的李欣最早是在一份“東京大學(xué)、慶應(yīng)大學(xué)學(xué)生必讀書(shū)目”的書(shū)單里發(fā)現(xiàn)了這本書(shū)。之所以被這份“樸素”的田野調(diào)查報(bào)告擊中是因?yàn)椋骸笆忻嫔详P(guān)于日本的書(shū)非常多,但是涉及戰(zhàn)后日本普通人生活的書(shū)卻非常少。宮本先生記錄了一個(gè)早已消失的日本,那是與現(xiàn)在高速發(fā)展之后的日本完全不同的另一個(gè)日本。”

當(dāng)提出要購(gòu)買(mǎi)這本書(shū)的版權(quán)之時(shí),日本版權(quán)方大吃一驚。在李欣看來(lái),也許這本記載被遺忘村落的著作本身就是一本“被遺忘”的著作。這是一種遺憾,也是一個(gè)機(jī)遇。

對(duì)于將這本書(shū)翻譯成中文的鄭民欽來(lái)說(shuō),更是一種挑戰(zhàn)。在此之前,他最為人熟知的是翻譯了《源氏物語(yǔ)》和大江健三郎、川端康成、谷崎潤(rùn)一郎等日本文學(xué)大師的作品。他花了差不多一年時(shí)間來(lái)翻譯這本書(shū)。因?yàn)闀?shū)中涉及很多古語(yǔ)方言,翻譯時(shí)他的手邊總是常備民俗、農(nóng)業(yè)等相關(guān)的專(zhuān)業(yè)詞典,甚至還會(huì)專(zhuān)門(mén)向日本民俗學(xué)會(huì)寫(xiě)信請(qǐng)教。

他覺(jué)得,宮本常一的民俗學(xué)是很特別的:“與柳田國(guó)男學(xué)派有意不去涉及漂泊民、受歧視的農(nóng)民、性等領(lǐng)域不同,宮本常一描寫(xiě)的是‘無(wú)文字社會(huì)的日本。他的民俗學(xué)追求的是保存即將被現(xiàn)代化的浪潮沖刷而去的人和歷史中最本質(zhì)樸素的本性。”書(shū)中大部分內(nèi)容來(lái)自村民口述。這些幾乎沒(méi)受過(guò)文化教育的農(nóng)民講述的人生樸實(shí)無(wú)華,所以在翻譯過(guò)程中,鄭民欽能不修飾就不修飾,盡量保持“原生態(tài)之美”。

在準(zhǔn)備出版的兩年時(shí)間里,李欣將這本書(shū)讀了不下六遍。在又一次合上這本書(shū)之后,它已經(jīng)跳脫了日本社會(huì),成為了一個(gè)“有關(guān)城市化之前社會(huì)的記錄范本”。李欣說(shuō):“城市化的車(chē)輪碾壓的不僅是日本,在巨輪到來(lái)、鄉(xiāng)土社會(huì)徹底支離破碎之前,我們至少要留下記錄,供后人感慨借鑒。如果沒(méi)有記錄,無(wú)處憑吊,那么那段曾經(jīng)存在的歷史就等于消失了。”

六七十年前,穿著人造皮夾克和燈芯絨長(zhǎng)褲、背著碩大行囊和相機(jī)的宮本常一是帶著怎樣的心情哼著民謠行走在鄉(xiāng)野間的?也許他當(dāng)時(shí)記在心頭的只是父親在他15歲離家遠(yuǎn)行之前給他的十條勸言。其中一條是:如果有時(shí)間,就要盡量去走去看。