戲劇不信命,而電影是有命的

采訪、文/滕朝

戲劇不信命,而電影是有命的

采訪、文/滕朝

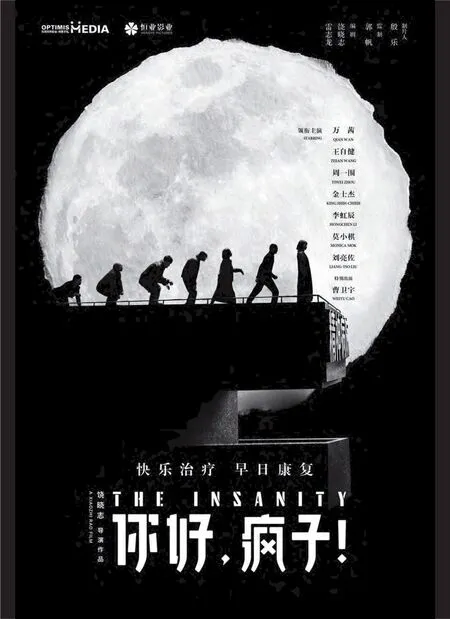

近幾年,話劇改編電影似乎成為了一種趨勢,《夏洛特?zé)馈罚扼H得水》都受到觀眾的強(qiáng)烈追捧。中國話劇金獅獎最佳導(dǎo)演饒曉志的《你好,瘋子》,也打響了2017年話劇改編電影的第一槍。

電影《你好,瘋子》講述了七個(gè)素不相識的人在毫無準(zhǔn)備的情況下被關(guān)進(jìn)了一家精神病院,遭遇各種被“逼良為瘋”的行為,七個(gè)人為了逃出瘋?cè)嗽菏钩鰷喩斫鈹?shù)。“當(dāng)所有人都認(rèn)為你是一個(gè)瘋子的時(shí)候,你將如何證明自己不是瘋子?”這是導(dǎo)演饒曉志想在電影中討論的命題之一,但他并沒有想完全從病理學(xué)角度來討論這個(gè)問題,更多的是想從社會層面,以一種荒誕喜劇的方式諷刺現(xiàn)實(shí)的荒謬。

從路演開始,電影《你好,瘋子》就獲得一票明星推薦。陳坤直言:“這部電影絕對可以帶給你顛覆性感受”;李亞鵬則笑稱:“《你好,瘋子》一點(diǎn)也不像處女作,倒是像二婚。”

我們會聽到“荒誕戲劇”,但很少聽到“荒誕電影”

《電影》:《你好,瘋子》的故事雛形是怎么來的?

饒曉志:我看過一個(gè)意大利新聞,講精神病院有個(gè)司機(jī),開車?yán)』既?bào)到,路上他開點(diǎn)小差,下去喝酒,回來發(fā)現(xiàn)車上的病患跑掉了。后來他就把車開到一個(gè)地方停著,說這是免費(fèi)巴士,就上來三個(gè)正常人,司機(jī)就把他們拉到醫(yī)院,對醫(yī)生說這三人是妄想癥患者,要好好對待。三個(gè)人進(jìn)醫(yī)院后,A對醫(yī)生說自己學(xué)識淵博。B對醫(yī)生說,不放我出去,我弄死你。C就給藥吃藥,給飯吃飯。只有C很快就出院了,出院之后把那兩個(gè)人也救出來。

《電影》:故事最吸引你的點(diǎn)在哪里?

饒曉志:我對“正常與不正常”這個(gè)事有很大興趣。我們在生活中經(jīng)常遇到這種“正常與不正常”的交鋒,我們需要證明“正常”的時(shí)候太多,人類總是去劃分各種界限,比如門不當(dāng)戶不對,戀愛不被祝福,同性戀不被祝福,其實(shí)這種界限都會隨著時(shí)代的變化而改變,這也是讓我開始做這個(gè)事的最大原因。隨著我們在排話劇,找到了一些電影命題,第一個(gè)是“全世界都認(rèn)為你瘋了,你要如何證明自己不是瘋子”,第二個(gè)就是“如果全世界都瘋了,那你該如何證明自己也瘋了”,其實(shí)有這樣一些故事在里面。

《電影》:您的話劇開創(chuàng)了一種“紳士喜劇”的風(fēng)格,“紳士喜劇”該怎么理解?

饒曉志:我覺得它就是一個(gè)標(biāo)簽,沒有什么太大的別的意義。因?yàn)槭昵霸拕∪倓傞_始做,不是院團(tuán)的民營戲劇之間就會有競爭,就會招攬生意,實(shí)際上“紳士喜劇”就是這么誕生的,就跟武當(dāng)、峨眉派別一樣,為了區(qū)別開其他民營戲劇,我們給的定義是黑色幽默的、矛盾的,就是為了去傳達(dá)這種概念。

《電影》:“紳士喜劇”風(fēng)格在電影中會延續(xù)下來嗎?

饒曉志:我覺得在電影中就不要叫這個(gè)了,我還是比較喜歡說荒誕、黑色幽默。

《電影》:相比話劇,電影版在故事上有哪些大的變動?

饒曉志:話劇和電影都有揭曉謎底的一刻,從揭曉謎底的那一刻開始就是兩種講故事的方向。戲劇歸到宗教,講人的內(nèi)心和神對人類的救贖,有很多《圣經(jīng)》的故事,充斥了大量的獨(dú)白以及詠嘆的方式。因?yàn)閼騽≌Q生的時(shí)候,就是演給神看的,就是跟神說我們有多苦。但戲劇的方式并不適合影像,為了視覺化呈現(xiàn),我們在電影上做了很大調(diào)整,也就是你看到的那些。如果把話劇直接搬到這邊,估計(jì)我自己尷尬癌都要犯了。

《電影》:整個(gè)故事發(fā)生在一個(gè)封閉空間,很容易有舞臺感,怎么處理這個(gè)問題?

饒曉志:我的想法比較純粹,我入這個(gè)行業(yè)不是來顛覆行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,我一切的要求都是為了讓它營造一種電影感。但我也承認(rèn)我身上有話劇導(dǎo)演長期帶來的慣性思維,需要跟自己作戰(zhàn)。電影的監(jiān)制是郭帆,他是一個(gè)有電影思維的導(dǎo)演,所以他會把他過去一些經(jīng)驗(yàn)分享給我,彌補(bǔ)我的不足。

《電影》:這個(gè)片子最開始看像驚悚片,中間是喜劇片,最后是一個(gè)溫情的故事,有沒有明確想做一個(gè)什么類型的片子?

饒曉志:就是做荒誕喜劇,或者黑色幽默。有時(shí)候觀眾分不清喜劇和幽默,可能覺得喜劇或幽默就是哈哈大笑。伍迪·艾倫也拍喜劇,但不是爆笑的那種。我們這部片子也不屬于爆笑喜劇,它能構(gòu)成喜劇的點(diǎn)建立在它的荒誕性上。

《電影》:整部電影的故事有點(diǎn)架空,是不是為了增強(qiáng)電影的荒誕性?

饒曉志:架空的形式在戲劇上比較多,所以說它是一部荒誕喜劇。我們通常會聽到“荒誕戲劇”,這是一個(gè)真正的流派,不像“紳士喜劇”是個(gè)標(biāo)簽,但我們很少聽到“荒誕電影”,可能提到荒誕電影想到的就是《狗鎮(zhèn)》,但也并沒有完全荒誕到《狗鎮(zhèn)》那個(gè)形式上去,它在某種意義上是一個(gè)架空的,模糊時(shí)代的感覺,我們最后能達(dá)到共鳴的純粹是情感本身,而不是故事的悲慘程度本身。

《電影》:場景美術(shù)方面也有架空的感覺。

饒曉志:美術(shù)上當(dāng)然也會遵循這種方式,我不要去做特別真實(shí)的環(huán)境,我也需要一點(diǎn)點(diǎn)架空的東西。所以,我們在做醫(yī)院,做家,其實(shí)在建筑結(jié)構(gòu)上是有映射的,包括坍塌的時(shí)候,我們當(dāng)時(shí)有一些走廊,這個(gè)需要細(xì)心的觀眾去比對這種映射。

《電影》:是一個(gè)什么樣的前后映射?

饒曉志:比如說我們都有一條長長的走廊,都會有墻上刻的字,最后包括耶穌出現(xiàn),都會有一些比對,其實(shí)那都是一些小趣味。

戲劇界是不信命的,而電影有電影的命

《電影》:電影中哪場戲讓你印象最深?

饒曉志:那場下大雨的戲,那天北京接近零下10多度,雖然是在棚里,仍然很冷。那場戲演員也吃了不少苦,水打在演員身上都會冒氣,因?yàn)榄h(huán)境溫度比水的溫度還低。我看到萬茜有一個(gè)鏡頭跟成仙似的在那冒氣,我們在剪輯的時(shí)候都以為那鏡頭不能用了,但后來特效處理掉了。

《電影》:據(jù)說影片中萬茜有一個(gè)5分鐘的長鏡頭拍了32次?

饒曉志:我們每拍一遍是5分鐘,拍完看一遍回放又是5分鐘,看完回放再談?wù)?0分鐘,然后再拍,就這樣反反復(fù)復(fù)拍了32條,拍了一整天。這對演員的體力也是很大的挑戰(zhàn),萬茜的腳就摔到肌肉撕裂,拄了好長時(shí)間拐。

《你好,瘋子》劇照:正常人與非正常人的討論總在繼續(xù)中

《你好,瘋子》劇照:金士杰的角色是一位懦弱的歷史老師

《你好,瘋子》劇照:萬茜為本片貢獻(xiàn)了一個(gè)極為震撼人心的5分鐘長鏡頭

《電影》:任素汐之前也演過話劇《你好,瘋子》,電影為什么沒找她來演?

饒曉志:不適合,我們找演員一定找合適的,總共35天的拍攝周期,除非制片人給我90天。如果我找一幫根本不是這個(gè)領(lǐng)域的演員,對鏡頭都不熟悉,也不夠有經(jīng)驗(yàn)的情況下我怎么完成,我沒有那么多時(shí)間去嘗試。因?yàn)槲覀円婚_始就定調(diào)子,這一部商業(yè)電影。

《電影》:演出租車司機(jī)的李虹辰是話劇中唯一保留下來的演員,他在電影中的表現(xiàn)挺出彩的。

饒曉志:好演員就是好演員,不論是在鏡頭前還是在舞臺上,他都有自己的判斷力。我不太喜歡一種說法:“演不了話劇的演員不是好演員”,那你說演不了音樂劇的演員算什么演員呢?這么比較是沒有意義的。在我看來,并不存在話劇演員和電影演員之分。

《電影》:花絮中還采訪了不同行業(yè)的一些瘋子,您對這些瘋子是怎么理解的?

饒曉志:我其實(shí)是想探討各有各的世界,你眼中的瘋子不見得在別人眼中是瘋子。也有觀眾問我說,為什么不去精神病院接觸一些真正的病人,但我沒想要完全從病理學(xué)來做這個(gè)電影,我更多想要探討的是這種瘋是一種社會的,少數(shù)人和多數(shù)人的,正常人和不正常人的,它不屬于精神病的范例。包括人格分裂,對我來說更大的是自我,而不見得是人格,我只是借了這個(gè)殼。我也看過《天才在左,瘋子在右》這本書,對我來說沒有任何幫助,它可能是一個(gè)好故事,但是那個(gè)故事一定是作者畫的故事,不是真正的故事。

《電影》:電影不能像話劇那樣邊拍邊改,這部電影有遺憾嗎?

饒曉志:我覺得電影有一個(gè)好玩的地方,叫命。監(jiān)制郭帆有一天跟我說,電影有電影的命。我覺得這個(gè)提法挺好,在戲劇界我們是不信命的,我們是屬于大幕拉開之前,一切皆有可能的,而電影屬于在大限將至要完成的工作。所以我覺得電影有電影的命,這個(gè)命結(jié)束了我們會期待下一個(gè)命,期待下一部電影彌補(bǔ)上一部的遺憾。

《電影》:據(jù)說每排一個(gè)新劇都會在合同上標(biāo)注:改編權(quán)歸導(dǎo)演。

饒曉志:主要是為了版權(quán)歸屬的問題。第一,我愿意拍自己的東西。第二,我不愿意把這些東西給別人拍。2007年我就打算拍電影了,寫了一個(gè)劇本《爆胎》,找李亞鵬做男一號,高圓圓做女一號,王小帥監(jiān)制,一切都挺順利的,但最后沒找到投資,又去拍話劇了。電影一直是我的一個(gè)興趣,我并不想說,電影一定比戲劇在我心目中的位置要高,就是我還沒有做過電影的時(shí)候很想去做電影。

《電影》:您覺得什么樣的話劇適合拍成電影?

饒曉志:從技術(shù)上來說都能拍,但是你說我們把《等待戈多》拍電影,好像有點(diǎn)怪怪的,它傳達(dá)的魅力不一樣,如果我發(fā)現(xiàn)它是一種損失我何必要把它搬上銀幕呢?除非我缺錢,別的就沒法解釋這個(gè)行為。孟京輝的《戀愛的犀牛》,我認(rèn)為不應(yīng)該改為電影,但是它也能改,就是拍兩個(gè)人的愛情,它也有故事,但拍成電影味道全變了。