用SPn震相計算上海周邊地區地震震源深度

朱國豪

摘 要 震源深度一直是地震定位的一個重要參數。本文利用PN震相和SPn震相走時差方法對江蘇以及黃海2個M大于4.0級地震深度進行重新處理,并將結果與精定位結果進行比較。結果表明該方法簡潔便捷,實用性強。

關鍵詞 SPn震相;震源深度;震相特征

中圖分類號 P3 文獻標識碼 A 文章編號 2095-6363(2017)06-0007-02

震源深度作為地震時空參數中的一個基本參數,是目前最難準確測定的參數之一。而震源深度的準確測定關系到對震源過程、板塊運動、斷層構造和應力場作用等一系列重要問題的正確認識,而震源深度對于某些地震特別是近震和淺源地震來說,是非常重要的。現實速報工作中有時也使用Pn震相來確定震源深度,但該方法由于地殼的復雜性得到的震源深度具有較大的不確定性。

淺源地震,是指震源深度在60km以內的地震,震源深度參數在定位中的作用比較實用,而SPn震相一般在震中距10°左右可以辨識。近年來,許多學者在這方面作了很多的研究。張誠、邵平蓉等分別對各自區域臺網利用SPn震相深度定位進行了相關分析處理。上海周邊地區如江蘇鹽城附近、黃海海域等距離上海臺網中心距離350km左右,且該地區常發生M大于4.0級地震,符合SPn震相出現基本條件。由于SPn不像Pg、Pn那樣清晰可辨,本文通過對原始波形進行高通濾波,根據SPn的初動方向和振幅及周期的自有特征,并利用一定震中距跨度范圍內SPn-Pn到時差基本不變的原理,確定SPn震相到時,從而得到該地震震源深度值。

1 SPn震相

當地震發生在地殼內時,S波射線入射地表并反射轉換為P波后入射到Moho面,當入射角為臨界角時,形成Pn波,由于它是由S波轉換而來,故記為SPn波,其射線傳播路徑如圖1。雖然其動力學特征保持橫波性質振幅和周期均大于縱波,但最終以縱波形式出現在地震記錄上,所以垂直分向顯示清晰,其振幅和周期均大于Pn。SPn震相是出現在Pn與Pg間。

上海及周邊地區MOHO面約32km,在日常近震監測工作發現,在Pn震相和Pg震相中存在較為明顯P*震相,說明上海及周邊地區有著較為連續明顯的康拉德面,與姚保華21世紀初使用綜合地球物理探測方法對上海地區地殼精細結果相一致。綜合該地區歷史地震精定位結果,江蘇鹽城附近及黃海地區地震深度一般小于20km在上地殼內,在使用SPn震相計算震源深度時,須采用震源位于上地殼的雙層地殼模型。圖1表示SPn震相在雙層地殼模型中的傳播路徑。

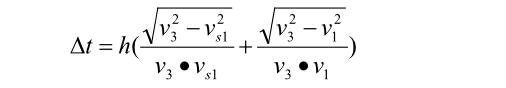

根據snell定律及走時方程可以推出TSPn-Tpn與震源深度之間的公式為:

其中V3為地幔P波速度,Vs1為上地殼S波速度,V1為上地殼P波速度。將上海地區地殼模型帶入公式,等到TSPn-Tpn與h的關系為:

2 數據處理

2.1 地震記錄臺站及震中分布

以2012年江蘇寶應與高郵交界4.9級和黃海4.7級兩個地震為例,運用上海臺網(15個臺站,其中HUH、TPS兩個臺站位于省外)及部分周邊浙江臺網(7個臺站)臺站數據,使用SPn震相處理震源深度方法,對震相深度進行初步定位。

2.2 深度計算

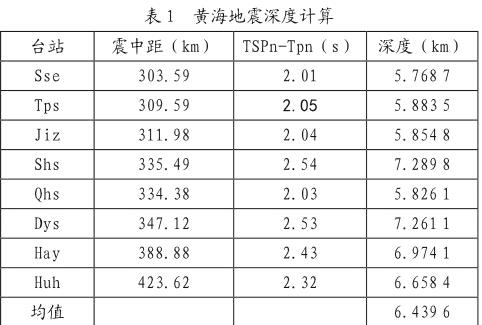

2012年7月20日于黃海發生M4.7級地震,震中距離上海臺網中心距離320km,出現明顯SPn震相的臺站如圖2,表1為相關臺站震源深度計算:

江蘇寶應、高郵交界地震國家局速報結果為8km,通過編目及震源機制解等其他手段精確定位后的震源深度為10km,與使用SPn震相定位深度得到的11.8km相差不大,在誤差范圍內。黃海地震速報結果為6km,與SPn震相定位深度基本相同,可以看出使用SPn震相可以對地震深度進行初步的準確估計。

3 結論

1)因上海周邊地區有P*震相的存在,在對SPn震相進行辨識時,需密切注意其與P*震相的區別,錯誤的震相辨識可能導致最終結果的偏差。不同的地殼模型對確立TSPn-Tpn與深度h之間的函數關系式存在差異,因此在使用SPn震相對地震深度進行初步估計計算時,需選擇正確合理的地殼模型,上海及周邊地震發震深度一般為于上層地殼中,所以使用該方法時必須使用震源位于上地殼的雙層地殼模型對震源深度進行處理。

2)通過對上海周邊地區最近10年來M大于4.0級地震的SPn震相定位震源深度整理發現使用SPn震相對滿足條件的地震震源深度定位具有很好的實效性,并且簡單快捷。

參考文獻

[1]姚保華,章振銓,王家林,等.上海地區地殼精細結果的綜合地球物理探測研究[J].地球物理學報,2007,50(2):482-491.

[2]高立新,劉芳,趙蒙生,等.用SPn震相計算震源深度的初步分析與應用[J].西北地震學報,2007,29(3):213-217,244.

[3]劉芳.用SPn震相計算內蒙古地震震源深度[J].大地測量與地球動力學,2010,30(11):14-17.

[4]王登偉.用SPn與Pn波走時差測定近震震源深度的方法[J].地震,2011,31(1):12-19.