逐鮮而食,鮮是一種信仰

2017-06-16 18:54:30

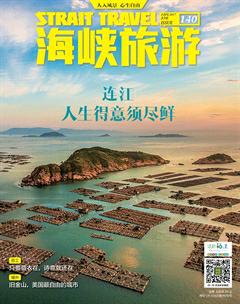

海峽旅游 2017年6期

千百年來,連江人以舟楫為馬,海洋為田,他們最拿得出手的,當然是鮮貨。最高妙的食鮮之道,也定來自于逐鮮而居的當地人。漁家少年的記憶中,船上的漁獲即捕即食,無需過多烹調,歷經風浪討得的天然鮮味,自有不可言說的妙。在黃岐、在奇達,到了海鮮的最優產區,生炊與鮮蒸當然好,海產最原始的鮮味得以保留,饕客一抬筷,便也停不下來:當真鮮的一塌糊涂。

連江的第一晚,抵達已近深夜。街燈點亮,市聲喧嘩,一路尋來夜市大排檔,只一眼就被氣勢恢宏的海鮮大軍震懾住了,各類鮮貨雖被置于箱槽之中,但也掩不住塊頭與腥氣,食客指指點點,一旁伙計眼疾手快迅速選料,或炒或烤。即使獨自一人,也被這樣的小攤勾住了步子,最后猶豫再三,在攤位邊選了鍋邊糊,因來時路上聽人說的那句“不吃鼎邊糊,不算真正來過連江”。海鮮菜碼被裝在一個個小籃里,海蠣、魷魚、花蛤、鮑魚、九節蝦,隨意挑選,海邊人舌尖上的富足令人咂舌。

鐵鍋里盛上蜆子、香菇、蝦皮、黃花菜等配料熬成的清湯,點火待鐵鍋上方四周烤熱,將預先準備好的濃米漿澆在鐵鍋邊沿,烘干后鏟入湯中,稍煮片刻即成。連江人的烹鮮觀,多少都在一碗精到的鍋邊里:切碎的香菇蒂提鮮卻不搶味,魚干碎咸鮮,花蛤、魷魚、蟶子的原鮮自不用說,白脆薄潤的鍋邊,大概都沾了海鮮湯頭的光。一碗鍋邊下肚,胃里舒坦,心里也有了小撮的驚喜。

連江人善食海鮮,也沒料想,深夜街頭一碗海鮮鍋邊,多少有些熨帖,也成為這次覓鮮之行的小小引子。