作曲家沈尊光

——與勞動者的不解情緣

■張江艷

作曲家沈尊光

——與勞動者的不解情緣

■張江艷

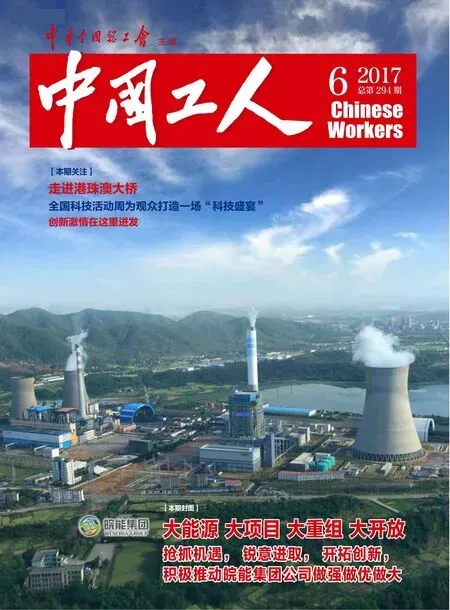

“大音中國”慶典活動,左起:鄔大為、沈尊光、孟玲、糜若如在廬山中國音樂文化石刻園“國歌壇”前合影

他是學建筑專業出身的音樂家,多年扎根基層,譜寫出了《大慶組歌》《工人之歌》《梨花開》等被廣為傳唱的歌曲,他的作品用心雕琢,歌詞形象,旋律優美,引來胡松華、郭頌、蔣大為、宋祖英、譚晶等為之傾情演唱。他不怕“挨罵”,70歲還擔綱了一件開創性的大事,策劃邀集百余位音樂家為廬山石刻園題字,填補了我國音樂石刻文化的空白。他就是沈尊光,一位受人尊重的主旋律作曲家和音樂評論家。

《大慶組歌》,把勞動的汗珠兒譜進曲子

77歲的沈尊光有個習慣,他經常翻翻自己的作品集,一邊看一邊哼哼,每當唱到《大慶組歌》時,熟悉的旋律總會讓他回憶起那個特別的年代。

上世紀50年代末,從武漢建筑學院畢業的沈尊光被分配到了中國建筑一局,按照他大部分同學的職業道路,要與磚瓦泥石打交道,并朝著工程師努力。不同的是,他的背包里經常裝的不是建筑方面的專業書籍,而是文學、音樂讀本,還有自己寫的詩歌、自己譜的曲子。

沈尊光是湖南長沙人,生于書香門第,從小就喜歡文學、音樂,表現出了極高的藝術天分。10歲那年,他從老家湖南長沙到武漢求學,除了上課,學生時代的沈尊光幾乎每天都泡在學校的圖書館。參加工作后,沈尊光在建筑公司和其他同學一樣下工地,每天抹泥推沙。休息時間,閱覽室總有一個讀書的身影,在文學、藝術的海洋中,沈尊光感覺卸下了一身疲憊。他尤其愛好音樂,喜歡作詞譜曲,那幾本《中國民歌》《抒情歌曲集》《外國名歌200首》都被他翻爛了,他喜歡看歌德的詩集,瘋狂地挨篇為它譜曲子。

上世紀60年代初沈尊光隨中建一局開赴大慶油田,那是一個熱火朝天的年代,要讓“中國摘掉貧油帽子”的大會戰,使他真正成為一名內心火熱的建設者。多才多藝的沈尊光在公司擔任文藝宣傳工作,是當時活躍在建設一線的“才子”。他編快報、寫板報,創作歌曲、小話劇、小歌劇,還組織文藝宣傳隊編排節目,描寫的都是普通勞動者,反映的是生產一線的工人形象。

“建筑工地有抹灰工,還有給他挖勺的,他們兩個必須互相配合。我根據這個題材寫了一個小話劇,就叫《主角與配角》,形象生動有趣。”回憶起當時的創作,低調的沈尊光又打開了話匣子,他的作品通俗、活潑,有故事,有生活,受到了工人們的普遍歡迎。比如,他創作的舞蹈音樂《拉板車》、小歌劇《換扁擔》,通過藝術形式形象地展現了過去日子的艱辛,憶苦思甜,能夠很好地激發出大伙兒的干勁。

當時,沈尊光最鐘愛的就是一個人窩在宿舍寫歌。夜深人靜,他拿著筆,作詞譜曲,腦子里都是白天看到的工人們大干的場景。《大慶組歌》就那樣應景地“出爐”了,這組歌一共有多首,沈尊光是主要作者。

如今再聽這些歌,仍然會讓人感到一陣熱乎勁兒,仿佛把勞動的汗珠兒譜進了曲子里,就連沈尊光都會被自己那時候的熱情感染。他仿佛又看到工人們熱火朝天的勞動場景,汗珠摔到地上,他們動作嫻熟、有節奏,用辛勤地勞動譜寫出那個時代的歌聲。也正是那個時代,沈尊光在大慶油田譜寫的勞動者之歌,奠定了他之后音樂創作的基本特點,貼近一線,貼近群眾,有一種樸實的感染力。

《工人之歌》,唱出新時代工人的激情

2007年,由北京市總工會和北京電視臺聯合舉辦的《勞動頌歌》五一電視晚會在世紀劇院隆重舉行。當北京市勞動人民文化宮合唱團高唱起《工人之歌》時,觀眾被高亢的旋律和鏗鏘有力的節奏感染了,坐在臺下的沈尊光也非常激動。這首壓軸的《工人之歌》,正是他為這臺晚會、為新時代的工人階級而創作的。

“怎么表現新時代工人的特點?我們知道,他們不再只是掄大錘賣力氣的,他們有知識,有技術,他們來自各行各業,我們的音樂既要高度概括,又要有時代特色,這就是《工人之歌》在創作時遇到的最大的難題。”反復斟酌,修改了三稿之后,沈尊光創作的《工人之歌》歌詞里不僅有“鋼鐵的臂膀”,“不屈的脊梁”等反映工人頂天立地的形象,也有“科學的陽光”、“自主創新開拓”等新時代的特點,高度凝練,簡單上口。在曲子譜寫中,他和搭檔石鐵民一起,以進行曲的風格,把新時代工人的激情鏗鏘有力地表達出來。這首歌榮獲“全國新創工人歌曲”一等獎,至今成為職工合唱團演出的保留曲目。

《工人之歌》譜寫的成功,來源于沈尊光多年來扎根于企業一線的經歷以及他對工人群眾的深厚感情。而提到他對工人題材音樂的嫻熟駕馭,令他難忘的是他得益于早年參加的工人歌曲創作組。

1975年到1979年,由中央音樂學院在北京市勞動人民文化宮開門辦學,在全市百萬職工隊伍中推選了十余名詞曲作者,他們都是從全市鋼鐵、建筑、工礦等各個行業遴選的文藝骨干。開設了基本樂理、歌曲作法、和聲、作品分析、小型樂隊編配及中國民歌等主科,給他們上課的先后有20余名教授。歌曲創作課整整上了5年,給他們打下了堅實的理論基礎。創作組的組長為石鐵民、沈尊光(當年29歲)。之后,從這個創作組走出來的還有作曲家馬丁、李以,音樂編輯家周國安,現任國家大劇院院長陳平等,很多學員日后成為音樂領域的生力軍。

在“工人歌曲創作組”集體創作的歌集《風展紅旗如畫》里,可以看到當時的工人歌曲創作,非常有激情,鏗鏘有力。5年的學習,對沈尊光的音樂創作技巧和風格都有深遠影響,在那之后,工人題材一直是他鐘愛的創作內容。

1979年6月,沈尊光調入中國音樂家協會,任會員工作部主任,并主編《音樂通訊》和《音樂信息報》。他的音樂風格更加成熟、專業。1983年,在全國19家青年報聯合舉辦的“獻給當代最可愛的人”征歌中,他與石鐵民創作的《祖國理解我》感情充沛,獲得了最高獎。同年,林業部與中國音協征歌,他與石鐵民作曲的《林區的姑娘愛風雪》贏得綠葉獎。

時代在變,音樂環境也在變,即使離開了企業,沈尊光的創作始終扎根工農群眾,幾十年如一日,不僅在創作中更是在促進民族音樂傳播和培養音樂人才方面盡心盡力。

翻開沈尊光的履歷,我們可以看到他始終活躍在音樂文化領域。他先后策劃和組織了六屆全國音樂知識大賽、全國南北歌手電視大賽、全國歌壇新秀邀請賽、全國農民歌手大賽等,培養和推出了一批音樂人才。

《梨花開》,用心之作邀來宋祖英

2013年2月6日,抽身于年根底的繁忙,著名歌唱家宋祖英冒著寒風走進了科影錄音棚,錄制歌曲《梨花開》。“梨花開,梨花海,開在初春寒,花開永不敗……賞遍天下人間景,不如家鄉梨花開。”當柔美的旋律婉轉開來,身在現場的曲作者沈尊光聽得陶醉了,“這不就是我們要展現的梨花盛景,所訴說的濃濃鄉情嗎?”宋祖英與沈尊光相識已久,這一次,樸實動人的《梨花開》打動了她,對沈尊光的尊重和信任更讓她第一時間接受了演唱邀請。

宋祖英演唱《梨花開》,這個消息讓北京西南郊的一個小鎮沸騰了。全國文明鎮房山區閻村鎮,是《梨花開》的誕生地。這里有一個熱愛音樂的書記柳鐵良,還有一群與音樂為伴的村民們。2012年底,閻村鎮建起了中國農民合唱培訓基地,作為藝術指導,沈尊光第一次來到這個小鎮,并發現了柳鐵良的詞作《梨花開》。

“每到初春時節,閻村鎮漫天遍野梨花開,是一處京郊盛景。柳鐵良的歌詞里書寫了對家鄉美景的贊頌,覺得基礎很好,后來又與他仔細斟酌修改,將美景升華到了鄉情,這樣更有層次。”兩人的合作,再加上宋祖英的演唱,《梨花開》發布后,受到了業界一致好評。歌曲先后獲得2013年第九屆“北京職工藝術節”歌曲作品金獎、2013年“美麗中國”原創歌曲作品征集特別獎等獎項。

如《梨花開》一般,沈尊光的每一首作品,都堅持著嚴謹的創作態度,在歌詞、作曲上深下功夫,用心錘煉。“作曲前,詞首先得過關,主題明確,有形象化的意境,有打動人心的情感。”沈尊光的作品并不是特別多,但他對每一首作品都是極其慎重。

2004年,沈尊光正想創作一首環保題材的音樂,詞作家志同講述了一個故事:初春,一只小熊貓在竹林里找不到媽媽,非常害怕,一個小同學看到了,爬上竹子把自己的紅領巾系在竹梢上,鄉親們看到之后,救了小熊貓。這個故事反映了竹林破壞,小熊貓受到傷害,不正是形象地體現了環保主題嗎?于是他們創作出了《孤獨的小熊貓》,一個故事娓娓道來,受到大眾喜愛。這首歌榮獲了中宣部、國家環保總局等7部委頒發的首屆全國環保征歌大賽金獎。

生活中,我們聽過的很多膾炙人口的音樂作品,比如胡松華演唱的《碧帕爾姑娘》、蔣大為演唱的《馬鈴叮當》、譚晶演唱的《搖籃啊小船》等等,不少都是出自沈尊光。

廬山石刻園,為民族音樂奔走

一天凌晨6點多,很多人還在睡夢中,從北京開來的火車在江西省九江市鳴笛進站,沈尊光走出車站時,天還沒完全亮。他在附近找了一個旅館,放下行李包,沒顧上休息,就匆匆趕往廬山。讓這位70歲老藝術家奔波、牽掛的,不是廬山的美景,而是一個在他心目中不朽的事業——廬山主旋律音樂石刻園。

如何在世界文化名山廬山開發文化,是否可以把中國當代優秀音樂文化通過石刻的方式薈萃于此?當九江一位詞作者、企業家盧邦社把這個想法告訴沈尊光時,他為之一震,馬上意識到這是一件特別有意義的事,并同意擔任項目的總策劃。從2010年10月到2012年6月,一年多的時間,沈尊光七下九江上廬山,與項目人員共同研究推進石刻園項目。為了給主辦方節省開支,每次南下,沈尊光都“悄悄”來,自己解決住宿和交通,把錢節省到項目上。令人欣喜的是,經過幾年的籌備,石刻園一期于2012年完工,填補了國內音樂石刻領域的空白。

如今,走進位于廬山景區的天合谷,松林疊翠,山石聳立,在綠樹掩映下,跨過崎嶇的山路,在一塊塊巨大的冰川石上,《中華人民共和國國歌》《黃河大合唱》《延安頌》《沒有共產黨就沒有新中國》《十送紅軍》《贊歌》《歌唱祖國》《祖國慈祥的母親》《春天的故事》《愛我中華》《在希望的田野上》《在那桃花盛開的地方》《同一首歌》等經典歌曲分別由相關音樂家題寫歌名,由石刻藝人一筆一畫鄭重地鐫刻在巨石上。這條長達800余米的廬山“龍脈”目前鐫刻了110名主旋律名作詞曲家及歌唱家的118幅題詞。只要伸手摸一摸,在不同的筆體、不同的尺寸和不同歌曲的悠揚旋律中來回游走,那些感人至深的音樂故事仿佛展現在觀者眼前。這就是廬山充滿人文色彩的另一道風景線——主旋律音樂石刻園,它也被人們稱為近百年來音樂歷史的重生。

其實,這項偉大事業的幕后,項目組遇到了重重困難。首先,要從不可計數的主旋律音樂中挑選數百首進行鐫刻,究竟如何取舍,誰都知道,這個事兒不好干。有朋友曾如此勸說沈尊光:“這事難度太大,誰來做都擺不平,都得挨罵。”沈尊光回應道:“挨罵倒不怕,但要對得起音樂家,對得起后人。”他曾與馮光鈺(已故)、呂紹恩等專家幾經商議,最后沈尊光決定以“中華音樂百年百首主旋律歌曲”為標準,以中國共產黨成立以來傳唱至今人們耳熟能詳、民族的主旋律音樂為主線,最終從上千首歌曲中精心遴選了110 首。

接下來就是請音樂家題字。部分音樂家認為,把自己的名字、作品刻在石頭上就是 “不朽”,那怎么行?“這正說明一些音樂家謙遜低調的為人處世風格。我們反復工作,使他們明白了音樂石刻的目的主要不是宣揚個人的藝術成就,更多的是作為反映時代的一個標志性符號來呈現。道理講通之后,很多音樂家心里就能過那道坎了。”沈尊光說。

至今,當時邀請音樂老前輩題詞的感人場景,依然讓沈尊光歷歷在目。2010年10月23日,沈尊光的老朋友、身患腦梗塞的民歌演唱家郭頌,在輪椅上手執毛筆寫下“烏蘇里船歌千秋傳唱”9個大字,并深情地對沈尊光說:“你如果再不來,就看不到我了,能為傳承音樂做點事我格外地高興!”2010年12月18日,沈尊光專程來到北京崇文門西小街,拜訪了歌曲《黃河大合唱》的詞作者光未然(即張光年,已故)的夫人黃葉綠。當時,黃葉綠臥病在床,沈尊光與從加拿大回國探望母親黃葉綠的張平戈不期而遇。沈尊光說明來意并懇請他幫忙查找他父親創作《黃河大合唱》的手跡,讓沈尊光大為感動的是,張平戈將光未然 1991年12月抄錄的《黃河頌》全篇大段歌詞手書原件相贈,尤為難得。經李堅(已故)、沈尊光、陸光標等多方聯系,還得到了百歲作曲家孫慎、98歲的指揮家馬革順、96歲的作曲家孟波、 95歲的聲樂教授周小燕,以及同樣90多歲高齡的指揮家嚴良堃、作曲家朱踐耳、笛子演奏家陸春齡等音樂人的親筆題書,可謂彌足珍貴。時光苒茬,當年為石刻園題字的音樂家,如今有12位離開了人世。

“云居寺的石經斷斷續續刻了一千多年,是世界稀有的文化遺產,而我相信,廬山音樂石刻園經過歷史洗禮,也會擁有和石經一樣不可替代的寶貴價值。”談起參與主旋律音樂石刻園項目,盡管很難,沈尊光卻覺得非常榮幸和有意義。

除了這件大事,退休之后,沈尊光還做了兩件事,第一件事是受中國音樂家協會委托,擔任新版《中國音樂家名錄》執行主編,該名錄收入1.4萬余名中國音樂家的基本資料和代表作,成為中國音協成立60周年的獻禮之作;第二是出任《中國樂壇》雜志社社長,發揮自己的余熱。

打開《沈尊光、石鐵民歌曲選(170首)》時,開篇就是歌曲《沒有祖國就沒有我》,這本歌集既不請領導題詞,又不請專家作序,而以這首歌曲代序,可謂意味深長。