甘肅民樂東灰山遺址的浮選結果*

蔣宇超王輝李水城

(1. 北京大學考古文博學院;2. 甘肅省文物考古研究所)

甘肅民樂東灰山遺址的浮選結果*

蔣宇超1王輝2李水城1

(1. 北京大學考古文博學院;2. 甘肅省文物考古研究所)

東灰山遺址,四壩文化,植物考古,裸大麥,大麥

本文對甘肅民樂東灰山遺址四壩文化時期的剖面采集的系列樣品進行浮選所獲得的炭化植物種子和麥類作物穗軸進行鑒定、統計和分析,結果表明,炭化種子以谷物類為主,各類谷物的比例和出土概率反映東灰山遺址四壩時期的農業經濟,是經營以粟為主黍為次的小米類農業,小麥、大麥和裸大麥被普遍使用,以大麥和裸大麥為主的麥類作物,是當地旱作農業的補充。大量炭化裸大麥遺存的發現,為認識麥類作物種子的分類提供了很好的實物材料。與周邊遺址的比較分析,我們發現河西走廊地區作為麥類作物傳播的重要通道,外來的麥類作物并未取代小米類作物,僅為當地小米類農業的補充。

東灰山遺址位于甘肅省民樂縣城北約27公里、六壩鄉西北2.5公里社辦林場附近的荒灘上(地理坐標100°44′56.3″E,38°39′35.5″N),海拔高1770米,屬溫帶大陸性荒漠草原氣候。遺址坐落在戈壁荒灘上的一座長橢圓形土丘,高約5米,大致呈南北走向,面積約24萬平方米(600米×400米)[1]。遺址東側被一條自南而北的水渠(寬3~6米)破壞,暴露大段文化堆積,厚0.5~2米;遺址東北一帶為同時期的一處氏族公共墓地。東灰山遺址和墓地的文化性質以四壩文化為主[2]。

一、以往研究與采樣

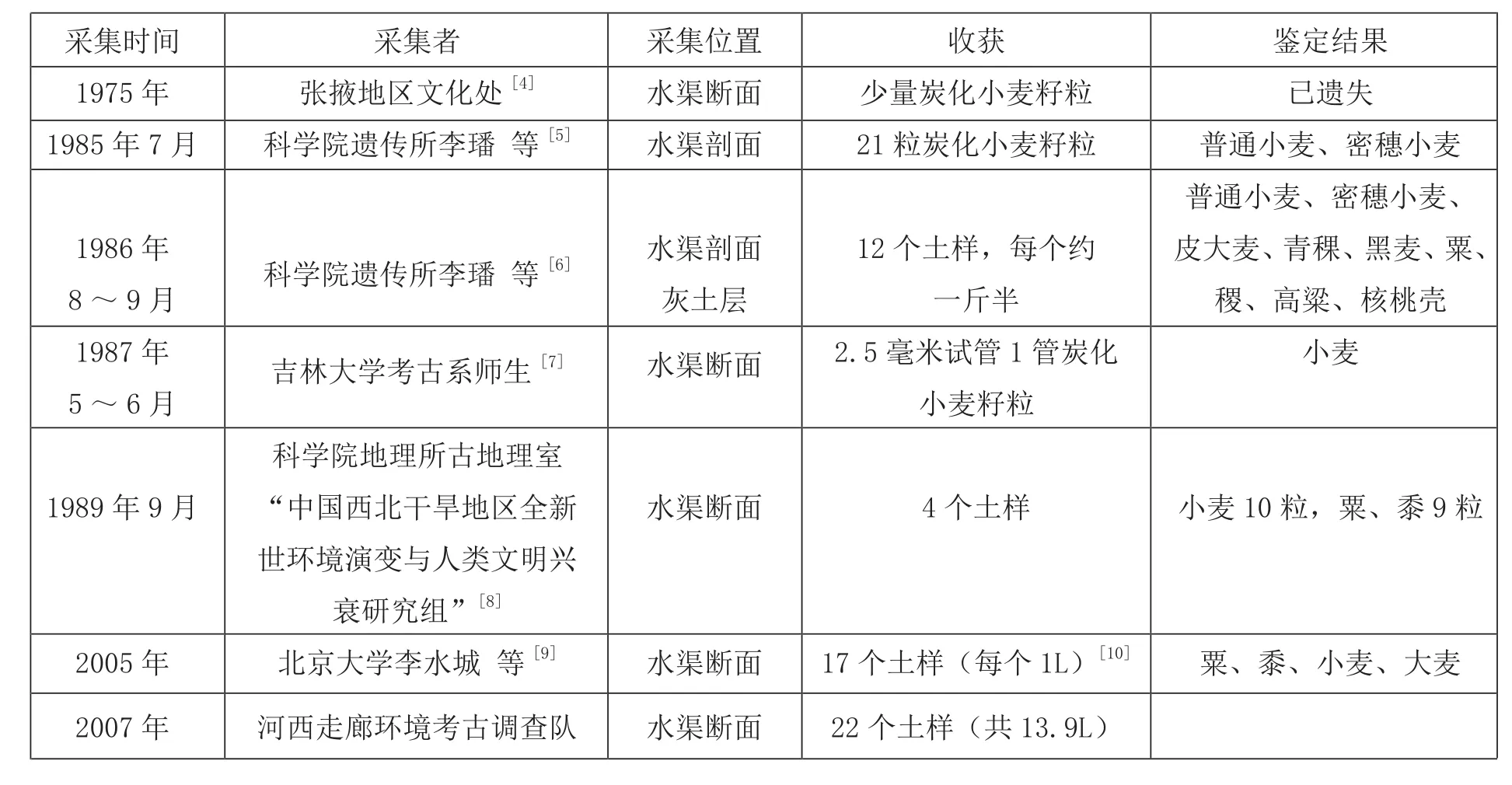

早在20世紀70~80年代,就有多次在水渠斷面采集植物種子的工作(表 一),主要采集肉眼可見的植物種子(獲取炭化小麥籽粒),取樣位置并沒有明確的記錄,鑒定結果多討論小麥的品種和年代問題;對東灰山遺址發現炭化小麥的測年結果多為距今4500~5000年[3],李璠將東灰山遺址定為新石器時代,并發表了一系列文章,在當時的植物學、遺傳學和農學界產生了較大影響;但也因遺址的文化性質與小麥的年代相矛盾而產生了較大的爭議。

表一 東灰山遺址植物遺存發現簡表

2005年,北京大學考古文博學院李水城與哈佛大學人類學系傅羅文(Rowan Flad)前往張掖,在地區博物館工作人員的陪同下前往東灰山遺址,在水渠斷面采集一批系列樣品,經中國社會科學院考古研究所趙志軍研究員浮選出大量栽培植物籽粒標本,主要解決中國發現早期小麥的年代問題[11]。東灰山遺址水渠斷面文化堆積系列樣品的測年結果表明,遺址的使用年代為1550~1450 cal. BC,即四壩文化時期。

二、浮選結果與鑒定

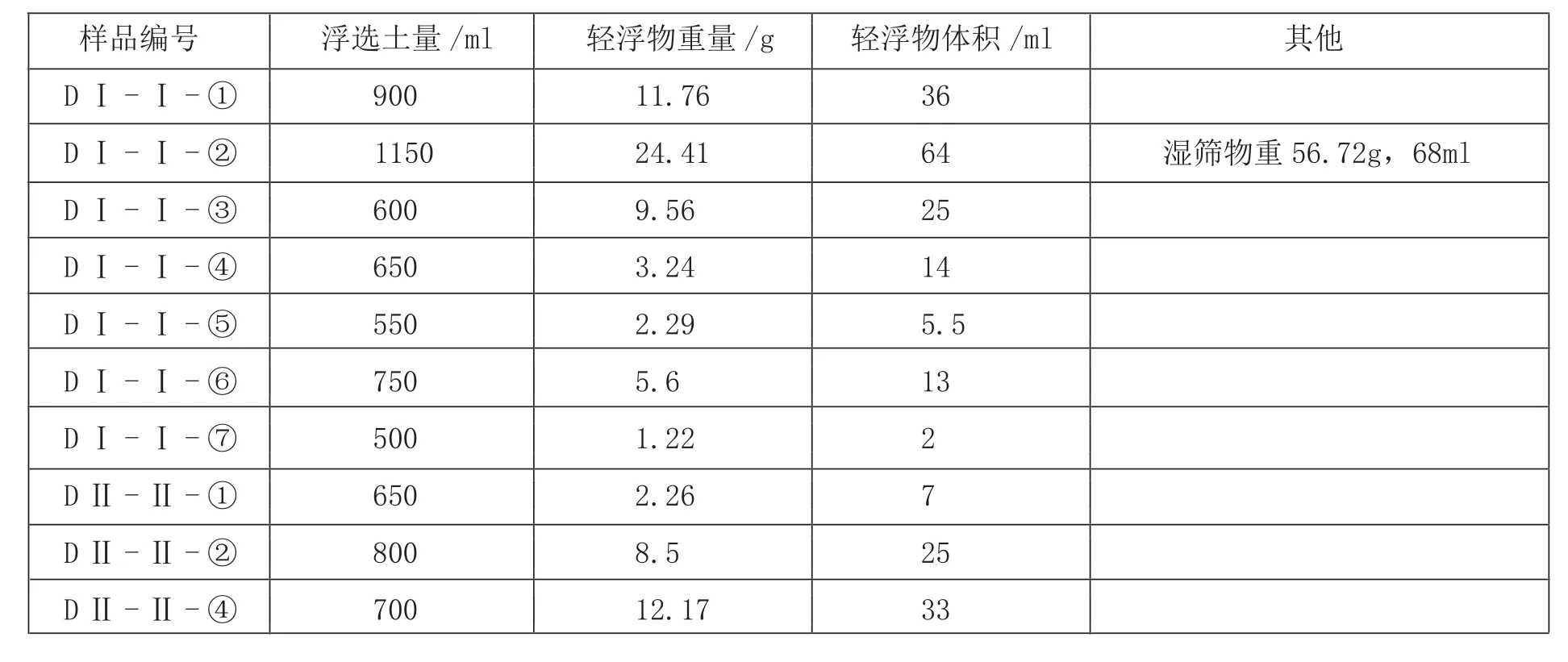

2007年6月,“河西走廊環境考古調查隊”[12]再次前往東灰山遺址考察,并在水渠剖面上采集一批系列浮選樣品,本文所述浮選結果即來自2007年考察采集的土樣。共22個樣品,分別來自4處剖面,浮選土樣共13.9升(表二)。樣品提取后,在北京大學考古文博學院進行浮選,采用小水桶浮選法,浮選所用篩網孔徑為0.3毫米。對陰干的輕浮物進行稱量后,利用分樣篩進行分選,由于小于0.45毫米的輕浮物十分破碎,故對大于0.45毫米的輕浮物進行體式顯微鏡觀察,挑選出炭化植物種子、穗軸等進行鑒定和統計。

表二 東灰山遺址2007年浮選樣品概況

續表二

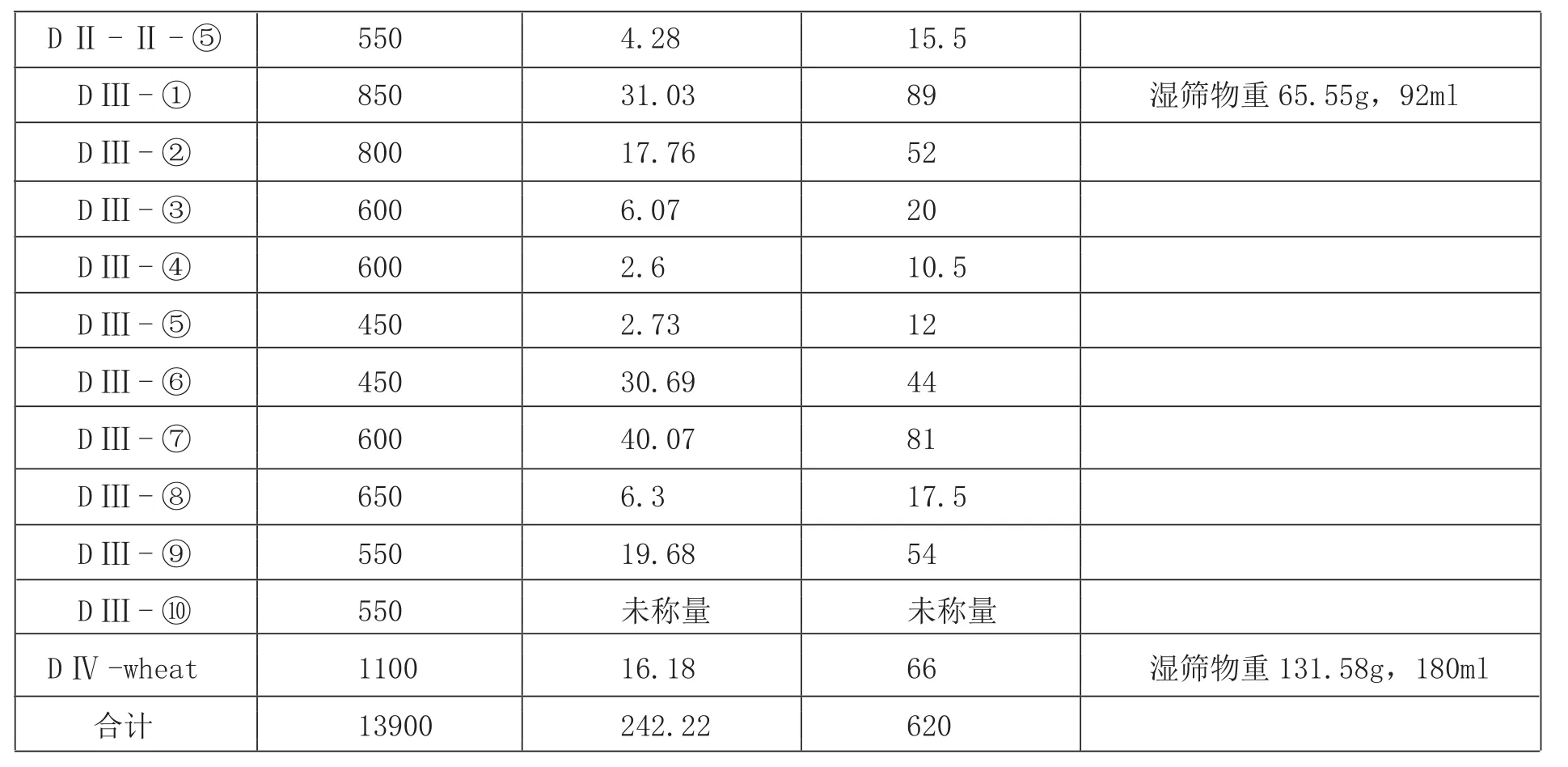

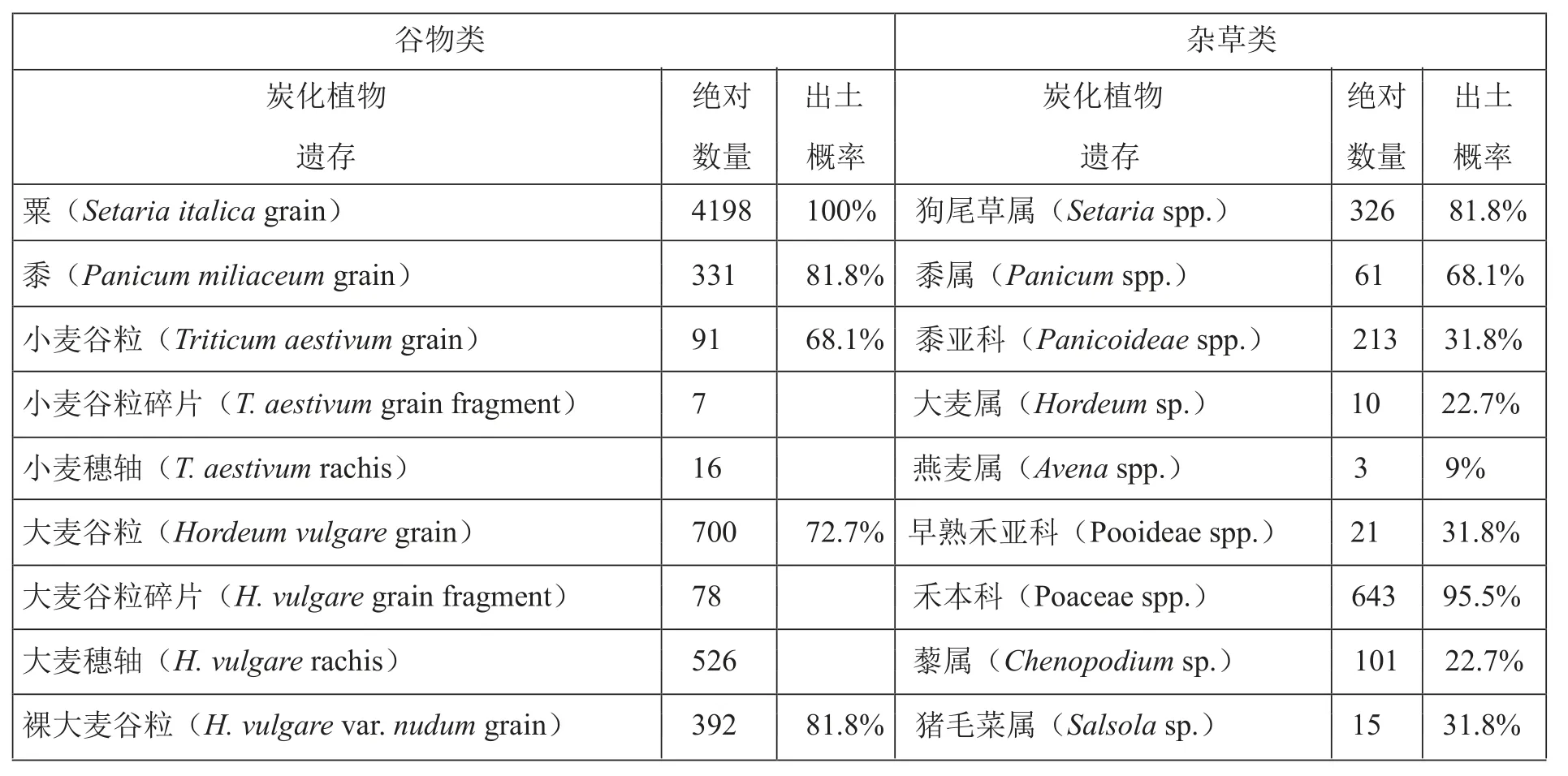

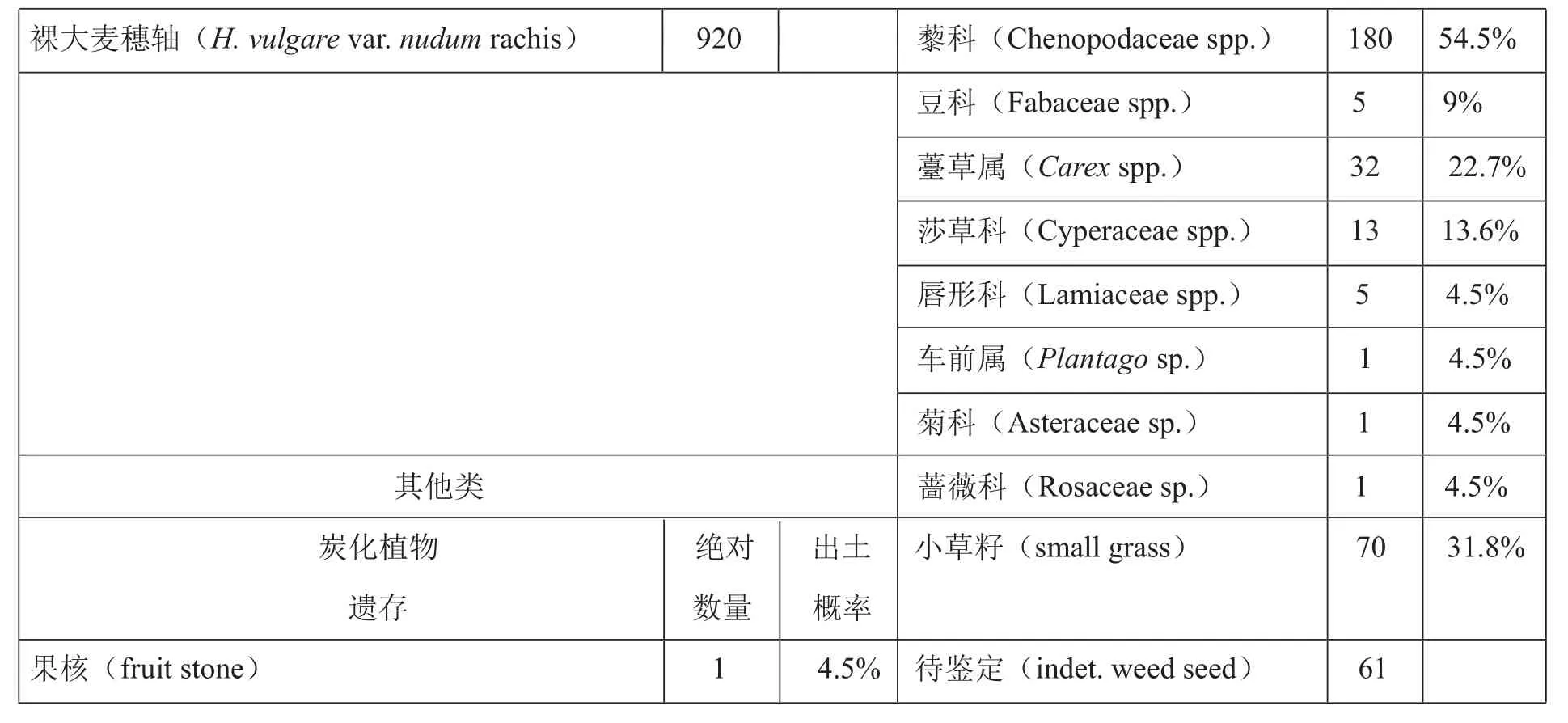

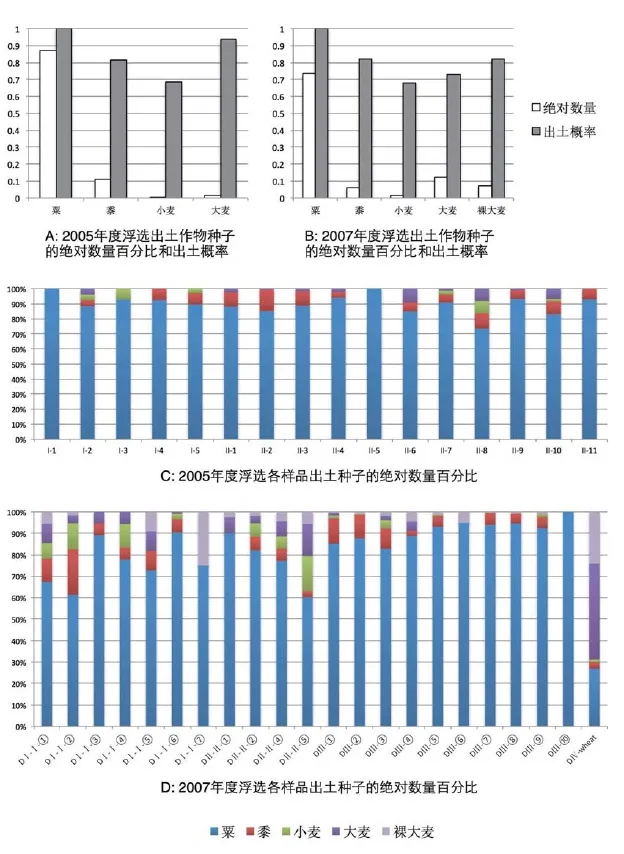

東灰山遺址浮選所獲炭化植物遺存十分豐富,共獲得較完整的炭化植物種子7474粒(不計碎片)[13],小麥穗軸16粒,大麥穗軸526粒,裸大麥穗軸920粒,以及若干麥類作物種子和穗軸碎片,果核1粒(表三)。平均每升土樣出土炭化種子538粒,最豐富的樣品每升含2849粒,最少者每升僅含16粒,樣品間出土種子的豐富程度差異較大。根據植物種屬與人類關系的不同,將炭化植物遺存分為谷物類、雜草類和其他類;炭化種子以谷物類為主,占總數的76%,雜草類種子占24%。其他類僅發現1粒炭化果核遺存,由于保存較差,不能進一步鑒定。

谷物類種子共出土5712粒,包括粟(Setariaitalica)、黍(Panicum miliaceum)、小麥(Triticum aestivum)、大麥(Hordeum vulgare)和裸大麥(Hordeum vulgare var. nudum)這五種。粟出土4198粒,可進一步區分為成熟不帶殼粟(共2271粒)、成熟帶殼粟(共1298粒)和不成熟粟(共629粒)。粟是黃河流域傳統的農作物,在河西走廊地區的東灰山遺址,顯示出對粟的大量利用。粟無論是在總量上(占所有谷物的73%)還是在單個樣品中所占的比例都很高(最低高于60%);在所有的谷物類型中,僅有粟的出土概率高達100%;可見東灰山的四壩先民普遍存在著對粟的大量利用。黍在中國北方許多考古遺址中與粟共出,東灰山遺址出土黍331粒,出土概率與麥類作物相當,絕對數量次于大麥和裸大麥,以粟為主黍為次的小米類農業發展模式在河西走廊地區可見,但黍的地位卻不如麥類作物。小麥、大麥和裸大麥的出土概率大致相當,但小麥及穗軸的數量較少,大麥、裸大麥及其穗軸出現較多,麥類作物是當地旱作農業的補充,麥作農業以大麥和裸大麥為主。

表三 東灰山遺址出土炭化植物遺存的絕對數量和出土概率

續表三

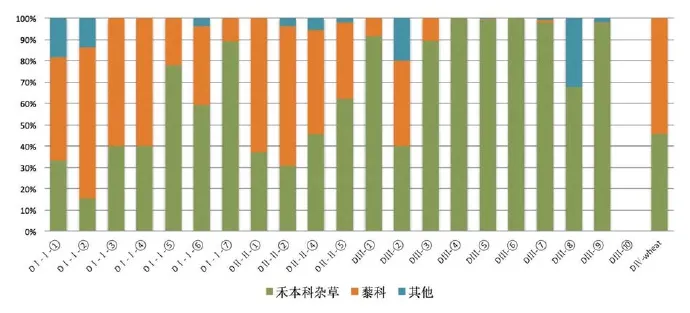

盡管樣品間出土種子的密度存在較大的差異,但除樣品DIV-wheat外,其他樣品出土谷物類種子反映的作物組合均是以粟為主,黍和麥類作物為次,粟以外的作物所占的比例不均等(圖三D)。樣品DIV-wheat包含豐富的麥類作物種子(比例高達70%)和穗軸,種子反映的作物組合是以大麥和裸大麥為主,該樣品出土的大量大麥和裸大麥穗軸表明該樣品來自的堆積可能與加工麥類作物有關(表四)。小麥和大麥遺存在河西走廊地區曾有發現,東灰山遺址大量裸大麥遺存的發現,尤其是大量穗軸的出土,為我們認識麥類作物種子的分類提供了很好的實物材料。裸大麥即青稞,為大麥的變種。大麥的穎果成熟時粘著于稃內,穎果不脫出;裸大麥成熟時穎果易于脫出稃體。

表四 樣品DIV-wheat出土各類作物遺存的絕對數量

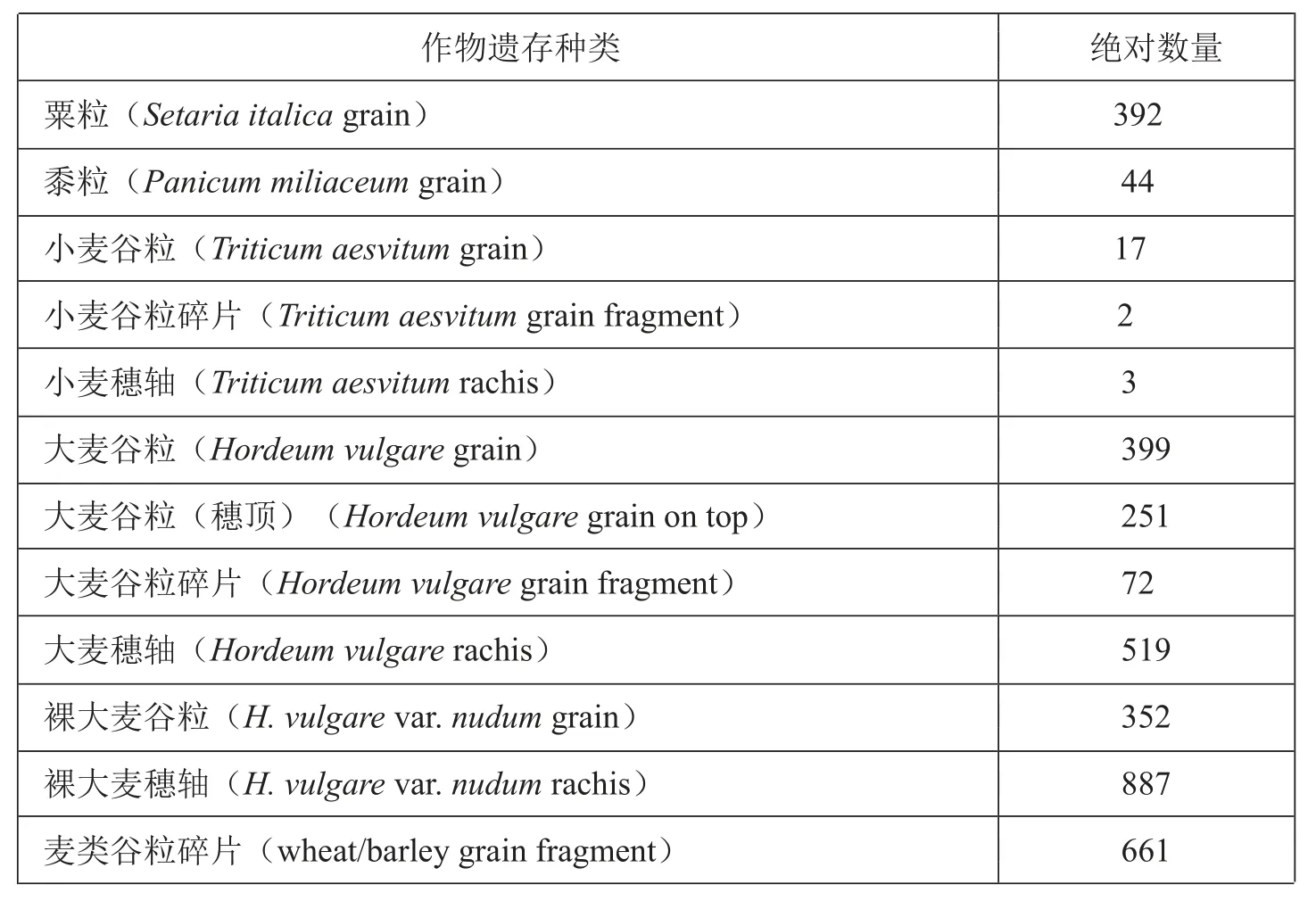

圖一 東灰山遺址出土麥類作物遺存照片

圖二 東灰山遺址出土植物遺存照片

對東灰山遺址出土麥類植物遺存進行形態學觀察,該遺址出土炭化麥類遺存的鑒定特征如下(均以胚端朝下為觀察和描述角度,圖一):普通小麥的谷粒粒形上端小下端大;背面可見胚區在谷粒下端,胚區呈圓形;側面近似不規則三角形,朝背面方形隆起;腹面可見腹溝深凹。大麥的谷粒上端與下端較為對稱,谷粒呈梭形;背面可見下端有長圓形胚區;腹面可見較為平坦的腹溝;除典型的大麥谷粒外,可見一類谷粒扁平的大麥,推測為長在小穗頂端的大麥谷粒。裸大麥的谷粒上端與下端較為對稱,谷粒呈梭形,但較大麥更為圓鼓,上端有明顯的凹窩;背面可見下端有長圓形胚區;腹面可見腹溝深凹開裂。

雜草類種子共計1762粒,主要為禾本科(Poaceae)和藜科(Chenopodiaceae),以及少量其他雜草。禾本科雜草占雜草總數的78%,一般認為與農業生產活動有關;主要為黍亞科種子(占雜草總數的37%),還有部分早熟禾亞科種子(占雜草總數的2%);部分能鑒定到屬或種,如狗尾草屬(Setaria sp.)、黍屬(Panicum sp.)、大麥屬(Hordeum sp.)和燕麥屬(Avena sp.);其中有一些帶殼的狗尾草屬種子特征明顯,可鑒定為大狗尾草(Setaria faberii)和青狗尾草(Setaria viridis)。禾本科雜草中,以狗尾草屬和黍屬雜草種子出現的頻率最高,與以粟黍為主的旱作農業關系密切。藜科占雜草總數的18%,能區分出藜屬(Chenopodium sp.)和豬毛菜屬(Salsola sp.)。藜科植物多生活在荒漠及鹽堿土地區,往往呈旱生的適應現象,這與東灰山遺址所處的自然環境是一致的。其他雜草數量很少,包括豆科(Fabaceae)、菊科(Asteraceae)、唇形科(Lamiaceae)、薔薇科(Rosaceae)、車前屬(Plantago sp.)及薹草屬(Carex spp.)等。

三、分析與討論

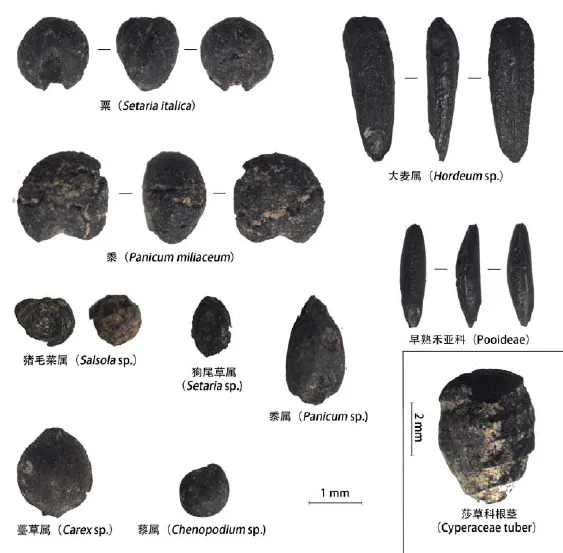

浮選結果反映出東灰山遺址四壩時期的農業經濟,是經營以粟為主黍為次的小米類農業,小麥、大麥和裸大麥被普遍使用,以大麥和裸大麥為主的麥類作物,是當地旱作農業的補充。根據現有的考古發現,在河西走廊地區,有可能在公元前2000年左右引入了麥類作物的種植[14]。到了四壩文化時期,麥類作物的種植已經普及,但并未成為農業生產的主體。東灰山遺址2007年的浮選結果進一步證實了這一點。東灰山遺址2005年的浮選工作[15],其工作重點是探討遺址的年代問題而非植物遺存本身,故本文將2005年浮選的植物數據與本次浮選的結果進行對比,利用兩次浮選的數據探討東灰山遺址的農業狀況。

2005年浮選出的種子密度為197粒/升[16],遠低于本次浮選的種子密度,但是兩次浮選結果都反映東灰山遺址以粟為主的作物組合特點,存在對粟的普遍大量利用;黍和麥類作物[17]的出土概率都較高但絕對數量較低,是次要的作物種類。2005年浮選出麥類作物的比例雖然很低(2%),但麥類作物在遺址各地層所取樣品中的比例是較為均衡的,遺址從早到晚保持同一種穩定的作物組合模式(圖三A、圖三C)。2007年浮選出較多的麥類作物遺存,小麥、大麥和裸大麥共占谷物總數的21%,盡管樣品DIV-wheat拉高了麥類遺存的比例,但仍能體現不同樣品中麥類作物的比例并不均等(圖三B、圖三D)。這種現象表明,盡管東灰山遺址從早到晚都經營以粟為主黍為次,麥類作物作為補充的農業發展模式,但在遺址的不同階段可能存在著對麥類作物不同程度的利用。

兩次浮選所獲的雜草種子中,均以禾本科雜草為主;2005年的浮選中,各樣品禾本科雜草所占的比例差異很小,是以禾本科雜草為主的穩定局面(禾本科雜草比例達96%);本次的浮選除禾本科雜草外,還發現了較大比例的藜科雜草,在某些樣品中藜科雜草的比例甚至高于禾本科,樣品之間不同雜草的比例差異較大(圖四)。由于兩次浮選取樣位置不同,雜草的種類和比例存在差異,可能反映東灰山遺址不同區域存在作物加工的功能性差異。這一點也可體現在個別樣品出土較多麥類作物穗軸上,大量穗軸在樣品DIV-wheat中的出現,可能反映與麥類作物的加工步驟——脫粒-揚場有關。此外,樣品DⅢ-⑨中帶殼粟的比例遠高于不帶殼的粟,樣品DⅢ-④的不成熟粟比例高達40%,這些現象也體現了作物的不同加工階段。由于取樣存在局限,尚無法進一步就作物加工及其副產品展開討論。

東灰山遺址是四壩文化的代表遺址。在該遺址進行的浮選工作所獲的植物遺存,為研究四壩文化的生業經濟提供了直接的材料。除東灰山遺址外,在甘肅酒泉三壩洞子遺址四壩時期的文化堆積中獲取的植物種子,存在與東灰山類似的作物組合,并確認發現裸大麥遺存[18]。在張掖西城驛遺址四壩時期的堆積中也發現類似的作物組合[19]。東灰山、三壩洞子和西城驛遺址的作物組合,反映出河西走廊地區四壩時期的農業經濟,是發展粟為主黍為次的小米類農業,麥作農業是當地旱作農業的補充。東灰山和西城驛較為系統的浮選,其結果體現了四壩文化的不同遺址,其麥作農業的發展存在差異:東灰山遺址在不同時期,其麥作農業的比重是不穩定的;東灰山的麥作農業以大麥和裸大麥為主,而西城驛以小麥為主。河西走廊地區對裸大麥的利用,在西城驛遺址西城驛二期最晚階段已經出現。

圖三 東灰山遺址2005年與2007年浮選出土炭化作物種子的數量百分比和出土概率

圖 四 東灰山遺址2007年浮選各樣品出土雜草種子的數量百分比

近年來有研究者在青海省東北部開展了較大規模的新石器至青銅時代遺址的調查工作,在調查中有針對性地采集了一些浮選樣品[20];在青海省東北部的民和喇家[21]、互助金蟬口和甘肅省臨夏李家坪遺址[22],開展了較為系統的浮選工作。這些浮選結果表明,在齊家文化時期麥類作物就出現于青海省東北部地區原有的以粟黍為主的農業生產活動中,其內容包括小麥和大麥,大麥的出土概率和數量都高于小麥。從圖片和描述可知大部分大麥實為裸大麥,兼有裸大麥穗軸的出土。麥類作物最早見于河湟地區的金蟬口遺址,對小麥和大麥的直接測年結果為2030~1820BC。裸大麥的大量出現,見于昌果溝遺址和豐臺遺址。昌果溝位于雅魯藏布江中部流域,年代距今3400年,在該遺址一個灰坑內發現近3000粒炭化裸大麥種子,與粟同出[23]。豐臺遺址為一處卡約文化遺址(距今3200-2800年),該遺址出土的大麥占絕對的優勢(絕對數量的比例為92%,出土概率為97%),鑒定者認為豐臺遺址的大麥應該是青稞(裸大麥),與小麥和粟同出[24]。小麥和大麥起源于西亞,一般認為中國發現的早期小麥和大麥是由西亞經中亞傳入中國。在麥類作物傳入之前,河西走廊地區和青海省東北部是發展以粟黍為主的旱作農業。麥類作物的引進,在河西走廊地區發展成為小米類農業的補充,但對青海省東北部的粟黍農業卻帶來較大的沖擊,在齊家文化之后轉變為以大麥為主的農業生產,較多線索顯示實際是對裸大麥的種植。對河湟地區新石器晚期至青銅時代早期遺址出土人骨和動物骨骼的穩定同位素研究,表明先民的食性在距今3600年前發生了較大轉折——從依賴以小米類為主要來源的C4植物轉變為加入以小麥和大麥為主的C3植物,氣候在此時變涼變干可能是人類食性轉變及背后農業生產轉變的關鍵因素[25]。從炭化植物種子反映出的以裸大麥為主的麥作農業,在齊家文化之后(距今3600年之后)的青海東北部成為當地農業的主要部分,穩定同位素的結果印證了以麥類作物為主的C4類植物的確進入了人類和家畜的食譜。人類食性的轉變及其背后農業生產內容的轉變,可能存在多方面的原因。裸大麥具有高產、早熟、抗旱、耐瘠,無需脫殼的優良特性,這些特性可能在氣候變干變涼的環境背景下,讓裸大麥脫穎而出成為高原地區更為優勢的品種,從而發展成當地主要的作物。東灰山遺址所處的河西走廊地區,作為麥類作物傳播的重要通道,雖然采納了外來的作物,卻沒有讓麥類作物成為農業生產的主角,而是依舊延續以小米類為主的農業模式。

秦嶺老師和傅稻鐮老師為鑒定和討論提供專業指導和參考文獻,Chris Stevens博士為雜草類種子的鑒定給予了可行的分類建議,在此致謝!

[1]甘肅省文物考古研究所,北京大學考古文博學院.河西走廊史前考古調查報告[M].北京:文物出版社,2011.

[2]東灰山遺址也發現個別馬廠文化或“過渡類型”的遺存。同[1].

[3]李水城,莫多聞.東灰山遺址炭化小麥年代考[J]. 考古與文物,2004(6):51-60.

[4]李璠,李敬儀,盧曄,等.甘肅省民樂縣東灰山新石器遺址古農業遺存新發現[J].農業考古,1989(1):56-69,73.

[5]同[4].

[6]同[4].

[7]甘肅省文物考古研究所,吉林大學北方考古研究室.民樂東灰山考古——四壩文化墓地的揭示與研究[M].北京:科學出版社,1998.

[8]王一曼. 東灰山遺址的環境意義與河西走廊史前文化興衰[C]//尹澤生,楊逸疇,王守春.西北干旱地區全新世環境變遷與人類文明興衰.北京:地質出版社,1992,98-109.

[9]ROWAN K F, Li SC, Wu XH et al. Early Wheat in China: Results from New Studies at Donghuishan in the Hexi Corridor[J].The Holocene,2010(20):955 -965.

[10]樣品II-12取自自然堆積。

[11]同[9].

[12]由甘肅省文物考古研究所、北京大學考古文博學院、中國社會科學院考古研究所、北京科技大學等單位聯合組成。

[13]本文對谷物類炭化種子的計量,將粟、黍大于二分之一且胚部特征明顯的籽粒納入粟、黍絕對數量的統計;將小麥、大麥、裸大麥籽粒殘片大于1/2者與完整的種子等同為一個個體進行計數 ;小麥、大麥、裸大麥的穗軸單獨統計,未納入其籽粒的計數;但穗軸的出現納入出土概率的統計。

[14]李水城,王輝.東灰山遺址碳化小麥再議[C]//北京大學考古文博學院,北京大學中國考古學研究中心.慶祝李仰松先生八十壽辰論文集,考古學研究(10).北京:科學出版社,2012,399-405.

[15]同[9].

[16]2005年取樣的地層II-12為自然層,同時未發現任何植物種子,故將此樣品排除討論。

[17]2005年的浮選結果未對大麥和裸大麥遺存作進一步分類,就其發表的照片而言,存在炭化的裸大麥穗軸遺存。

[18]蔣宇超,李水城.酒泉三壩洞子遺址出土植物遺存的初步分析[C]//甘肅省文物考古研究所,北京大學考古文博學院.酒泉干骨崖.北京:文物出版社,2016,415-417. [19]蔣宇超,陳國科,李水城.甘肅張掖西城驛遺址2010年度浮選結果分析[J].華夏考古,2017(1).

[20]賈鑫.青海省東北部地區新石器-青銅時代文化演化過程與植物遺存研究[D].蘭州大學博士學位論文,2012.

[21]張晨.青海民和喇家遺址浮選植物遺存分析[D].西北大學碩士學位論文,2013.

[22]楊穎.河湟地區金蟬口和李家坪齊家文化遺址植物大遺存分析[D].蘭州大學碩士學位論文,2014.

[23]傅大雄.西藏昌果溝遺址新石器時代農作物遺存的發現、鑒定與研究[J].考古,2001(3):66-74.

[24]趙志軍.青海互助豐臺卡約文化遺址浮選結果分析報告[J].考古與文物,2004(2):85-91.

[25]Ma MM, Dong GH, Jia X et al. Dietary shift after 3600 cal yr BP and its inf uencing factors in northwestern China: Evidence from stable isotopes. Quaternary Science Reviews, 2016(145): 57-70.

(責任編輯 張鵬程)

Donghuishan site, Siba culture, Archaeobotany, Naked barley, Barley

This article presents results of f otation samples taken from the Siba culture horizons at the Donghuishan Site in Minle County, Gansu Province. Identif cation and statistical analysis on the abundant carbonized seeds and rachis show that there is a high ubiquity of foxtail millet (Setaria italica) along with broomcorn millet (Panicum miliaceum), pointing to the importance of these two crops in the subsistence, while other crops are in small quantities as a supplement, including wheat (Triticum aestivum) and mainly on barley (Horduem vulgare) and naked barley (Horduem vulgare var. nudum). In addition, the naked barley was identif ed for the f rst time in Hexi-Corridor. Combined data with surrounding areas show that the Hexi Corridor played an important role in the introduction of wheat and barley to China but it is important to note that millets have been the most important crops in this region.

*本文得到國家哲學社會科學重大項目“早期東西文化交流研究”(項目號:12&ZD151)的資助。