校園“烏托邦”與精神守夜

荊棘

許多人把八十年代歸結為“理想主義”,大學校園無疑是重要的載體。百年歷史流變的時代中,我們有必要重新審視:大學如何為文化守夜,如何成為一個時代思想資源和精神源動力?

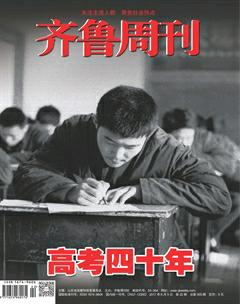

八十年代校園:“對知識的狂熱與浪漫”

1978年3月,鄧小平在全國科學大會上提出“科學技術是第一生產力”的論斷。這一年,作家止庵18歲,在那場注定永載史冊、改變了幾十萬人命運的高考中,他得以邁入大學校園,深刻感受到整個社會“對知識的那種狂熱”。

“同學們都不睡覺,晚自習結束了,他們也不回去,一直到凌晨兩三點鐘都還在看書。”和止庵一同入學的人中,年齡最大的大他12歲,每個人都鉚足了勁兒學習。

1978年5月1日,外國文學名著解禁,“文革”后第一批外國文學書籍上市,新華書店開卡車到各高校賣書,但真正洛陽紙貴的是錢鐘書先生的《圍城》。“那個年代,文學大多面目可憎、乏味可陳,突然有那么一個才華橫溢的聰明人,說上這么聰明的話,覺得不可思議。”止庵解釋道。

上世紀80年代初,大批西方哲學著作譯介進入中國,1981年前后的“薩特熱”、1985年前后的“弗洛伊德熱”和1987年短暫出現的“尼采熱”,讓當時的大學校園里幾乎人手一本哲學書。

“薩特的存在主義帶給國人強烈的自我意識,薩特強調‘選擇,而選擇的主體就是自我。”選擇和自我,成了當年的流行詞。在大學校園里,大家爭相傳看薩特的《存在主義是一種人道主義》。崔健也替中國人第一次喊出了“苦悶”和“宣泄”。

“尼采最大的影響,是幫助國人把根深蒂固的偶像、權威意識破除掉。而弗洛伊德傳入中國之后,中國作家的小說寫得更深了,中國文學整個不一樣了。”不斷地解禁,詩歌、文學、音樂全面復蘇,出現了百花齊放的局面,讀書無禁區、實踐是檢驗真理的唯一標準,使得學術、文藝和實業紛紛繁榮。

那個年代的中國是一個知識急劇傳播、文化劇烈碰撞的時期。經過了文革,中國社會突然從思想封閉的狀態中走向開放,對年輕人來說,改變狹窄的精神生活的渴望要遠遠大于改變物質貧困生活的沖動,對知識的渴望成為了80年代校園生活的主旋律。

80年代的大學,也不乏浪漫與詩意,舒婷、顧城等朦朧詩人的作品在校園非常受歡迎,涌現出了一批校園詩人。鄧麗君的歌聲從東南沿海向全國擴散,許多男生模仿港臺明星,燙著卷發,穿著喇叭褲,彈著吉他,這是當時大學校園里最時尚的一景。

時代流變的潛在邏輯

許多人把八十年代歸結為“理想主義”, 其啟蒙思潮尤其可貴,可以說,上接晚清“幼童”赴歐留美的思想資源,中接五四西學東漸的革新傳統,下接“中學為體,西學為用”的“拿來主義”精神。

校園稚子們的心聲,綴連在中國文化母體的長河中,滾燙的詞語和激情四溢的文氣掩蓋了學識上的粗糙,成為一代人心靈的突圍。《中國合伙人》的電影重現了大學校園八十年代的學習熱、九十年代的出國熱、新千年后的崛起熱。

在人文傳統不敵物質大潮,漸漸潛伏下來,等待又一次“復盤”的當下,我們有必要重新審視——大學校園能否成為“上行社會”的思想資源和精神源動力?百年來歷史流變的時代中,大學居在一個怎樣的位置上?

現代意義上的大學始創于1810年的德國,由普魯士王國內務部文教總管洪堡籌建,他認為大學兼有雙重任務,一是對科學的探求,一是個性與道德的修養。基本原則有二:寂寞和自由,教學與學術自由對內是互相寬容,對外是不受政治干涉,而寂寞,則要求獨善其身,不以功利為目的。

傳統中國社會,家族有私塾,朝廷有太學,社會有書院,直到清末才有圣約翰大學(1879年)、北洋大學堂(1895年)、南洋公學(1896年)和京師大學堂(1898年),盡管有西方、宗教或政府背景,但大學校園還是相對獨立,譬如南洋公學為官僚、巨商盛宣懷創辦,但其教學卻原版引進美國麻省理工學院教材。

民國期間,梅貽琦在清華大學擔任校長時有句名言:“大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也。”時任北大校長的蔡元培在其《我在教育界的經驗》中說:“我對于各家學說,依各國大學通例,循思想自由原則,兼容并包。”

這種辦學精神,滋育了王淦昌、錢鐘書、曹禺、夏鼐、季羨林、錢學森、陳省身、費孝通、錢偉長、吳晗、錢三強、王大珩、楊振寧、李政道、鄧稼先、朱光亞等一代驕子,直接影響著中國當代文化史、科技史、政治史。

而民國大學給予教授們的自由環境,推崇他們的孤傲與高潔,激發天賦,不受或少受政治勢力的左右,以確保他們的學術研究純粹、精細而個性,結果如后世所見,他們所學之艱深,其中多數令后輩難以索解,加之以亂世中的“魏晉風度”,使人無盡懷念。

西南聯大與八十年代:知識分子的價值對接

1952 年年底,留英回來的王竹溪到山東大學講學,他在西南聯大教書時就名氣很大,是楊振寧和李政道的老師。

講座中途,山東大學物理系教授束星北走到臺上說:“我有必要打斷一下,因為我認為王先生的報告錯誤百出,他沒有搞懂熱力學的本質。”他捏起粉筆一邊在王先生寫滿黑板的公式和概念上打叉,一邊解釋錯在哪里,一口氣講了大約 40 分鐘。王竹溪站在一邊,認真聽講。

校領導為此找束星北談話,束星北說:“過去大學都是這么做的。”

2005年,著名科學家錢學森曾感慨:“回過頭來看,這么多年培養的學生,還沒有哪一個的學術成就,能跟民國時期培養的大師相比!”2016年,中科院院士胡海巖表示,在各類“大學排行榜”甚囂塵上的當下,“沒有一所大學能達到上世紀30—40年代西南聯合大學的辦學水平。”

他們所追憶的“過去”,西南聯大是繞不過去的精神標簽。

何兆武《上學記》和《殷海光最后的話語》中關于西南聯大生活的幾段,自由氣息之濃郁甚至可以從紙張中嗅出。其時的校園生活與《八十年代訪談錄》中的校園生活頗有相似之處:隨意地旁聽和逃課、徹夜辯論、選擇喜歡的專業、自由的課堂等等。

當時的教授,有“中國近三百年來學術的結束人,最近八十年來學術的開創者”的王國維;退隱政治光芒之后在清華園內縱橫哲學、文學、史學、經學、法學、倫理學、宗教學等領域的梁啟超;有“公子之公子,教授之教授”的陳寅恪,通曉 22 種語言,所開的課程后無來者;也有“下雨不來,降雪不來,刮風不來”的瘋子黃侃。正是這樣的自由與豐富共同成就了中國最后一個大師時代。

值得一提的是在那些年代里,后來成名的理工科學生有很高的文史哲素養。他們旁聽文史哲的課,看相關的書,甚至去文科寢室沒日沒夜地辯論。

西南聯大的時代和八十年代,大學還浸于讀書人、知識分子的傳統價值之中。也許那些宿舍辯論的內容不過是概念對概念,或者年輕人空有的一腔熱情、紙上談兵,但是那種人人心懷天下的氛圍,創造出了讓那群人感到最值得回憶,也讓現在一些人最向往的校園生活方式。