不同劑量甲潑尼龍對老年哮喘重度急性發作的療效和安全性

李紅英

【摘要】目的 探討老年哮喘重度急性發作患者接受不同劑量的甲潑尼龍治療的臨床療效和安全性。

方法 采用隨機方法將2015年1月~12月我院收治的70例老年哮喘重度急性發作患者分為兩組,對照組采用高劑量甲潑尼龍治療,觀察組使用低劑量甲潑尼龍治療,對比兩組的治療效果。結果 兩組患者治療后的臨床療效指標相比差異性不顯著,但是觀察組的不良反應發生率較對照組大幅縮小,兩組對比具有統計學價值(P<0.05)。

結論 低劑量甲潑尼龍用于哮喘重度急性發作老年患者的治療非常有效,使用安全,值得采納和大力推廣。

【關鍵詞】哮喘重度;急性發作;不同劑量;甲潑尼龍

【中圖分類號】R563 【文獻標識碼】B 【文章編號】ISSN.2095-6681.2016.32.0.01

哮喘是一種有多種細胞和細胞組分參與的慢性氣道炎癥,會導致人體氣道的反應性升高,引起咳嗽、喘息、氣促、胸悶等,并且易反復發作[1]。哮喘發作如果得不到有效治療,很可能導致窒息死亡。為了改善哮喘的治療效果,研究以我院2015年收治的70例哮喘重度急性發作老年患者為研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象選為于2015年1月~12月在我院接受治療的哮喘重度急性發作老年患者70例,均簽署知情同意書。遵循隨機原則將其進行分組,對照組35例,男性18例,女性17例,年齡分布在(60~78)歲,平均為(69.4±7.2)歲。觀察組35例,男性19例,女性16例,年齡分布在(61~76)歲,平均為(68.2±7.4)歲。利用統計學方法對于兩組患者的一般資料進行分析檢驗得P>0.05,提示兩組可進行對比研究。

1.2 方法

兩組均接受β2受體激動藥的吸入治療,氨茶堿、抗生素的靜脈滴注治療,以及吸氧等治療,且治療方式和用藥量完全相同。

對照組采用高劑量甲潑尼龍治療:每天為患者靜脈點滴2次國藥集團容生制藥有限公司生產的甲潑尼龍琥珀酸鈉注射液(國藥準字H20030727),每次用量為(20~60)mg。

觀察組使用低劑量甲潑尼龍治療:每天為患者靜脈點滴2次甲潑尼龍,每次用量為(180~240)mg[2]。

1.3 觀察指標

以哮喘完全控制時間、最大呼氣流量(PEF)和1 s用力呼氣量與用力肺活量百分比(FEV1)作為臨床療效指標,以不良反應發生率作為治療的安全性指標,治療結束后比較兩組患者的上述指標。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0統計學軟件對數據進行分析處理,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 臨床療效比較

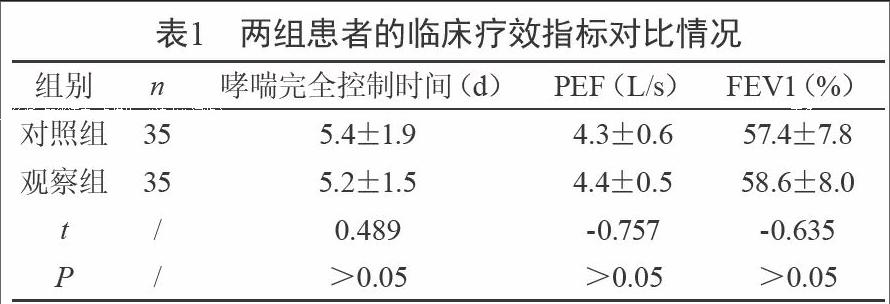

治療結束后,兩組患者的哮喘控制時間、PEF和FEV1相差不多,統計學計算表明兩組不存在顯著性差異(P>0.05),各項指標具體的情況。見表1。

2.2 安全性比較

對照組患者在治療過程中有14例患者出現上消化道出血,不良反應發生率為40.0%(14/35);觀察組患者在治療過程中有4例患者出現上消化道出血,不良反應發生率為11.4%(4/35)。觀察組的不良反應發生率較對照組大大減小,統計學檢驗x2=7.48,組間對比有統計學意義(P<0.05)。

3 討 論

哮喘的致病因素包括遺傳和環境兩大方面,近年來環境的惡化導致了哮喘發病率的持續走高,但是醫學上尚未完全明確哮喘的發病機制。哮喘患者的發病可分為急性發作期、慢性持續期和臨床緩解期,急性發作是指患者突然出現咳嗽、胸悶、喘息等癥狀,或者是原本的癥狀突發性急劇加重,造成呼吸困難,因此必須進行及時有效的救治,否則面臨死亡。

臨床上對于糖皮質激素在治療哮喘中發揮的作用是認可的,但是使用劑量卻沒有達到共識[3]。本研究中為患者使用的甲潑尼龍是一種療效顯著的糖皮質激素,具有很強的抗炎作用,進入人體后能在較短時間內發揮藥效,和患者體內的激素受體親和力高,進入人體后能迅速結合,但不會產生強烈的抑制垂體作用,是常用的哮喘治療用藥。

不同患者的個體差異性較大,故而哮喘治療指南中對于甲潑尼龍的推薦用量為(80~500)mg,但是范圍太為廣泛。本研究將患者分為兩組,分別用高劑量和低劑量的甲潑尼松開展治療。從實驗所得結果分析,高劑量和低劑量用藥在哮喘重度急性發作老年患者的治療中都取得了良好的臨床療效,患者的哮喘完全控制所用時間、PEF和FEV1相當,臨床癥狀也都得到控制和緩解。但是高劑量用藥造成了40.0%的患者出現上消化道出血的不良反應,而低劑量的發生率僅為11.4%,這可能是由于老年患者的身體機能降低,對于藥物的承受性較低。

綜上所述,低劑量甲潑尼龍用于哮喘重度急性發作老年患者的治療非常有效,使用安全,值得采納和大力推廣。

參考文獻

[1] 吳梅泉,廖芳,鄒偉輝.甲潑尼龍琥珀酸鈉治療支氣管哮喘重度發作的臨床療效觀察[J].中國實用醫藥,2016,11(22):132-133.

[2] 吳 偉.甲潑尼龍治療支氣管哮喘的療效體會[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2016,3(25):5081,5084.

本文編輯:劉帥帥