“植物呼吸作用產生二氧化碳”的實驗改進*

唐曉春 張宜萍

(1江蘇南京師范大學附屬揚子中學 江蘇南京 210048 2江蘇省南京市揚子第一中學 江蘇南京 210048)

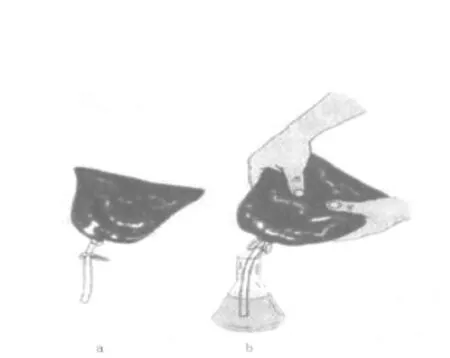

1 原實驗裝置

蘇教版生物學7上第6章第4節中“植物呼吸作用產生二氧化碳”的演示實驗。

實驗目的:說明植物呼吸作用產生二氧化碳。

實驗器材:蔬菜,黑色塑料袋,軟管,錐形瓶,止水夾,澄清石灰水。

實驗操作:見圖1。

圖1 原實驗裝置[1]

2 原實驗裝置的不足

在實際教學中發現該實驗裝置存在如下不足:①實驗裝置攜帶不方便,氣密性較差;②該實驗開始時袋內除了蔬菜,還會裝入大量空氣,故無法證明最終袋內的氣體究竟是植物產生的,還是原來袋內的空氣,因此存在實驗設計不夠嚴謹的問題;③擠壓塑料袋壁力度不好控制,較難做到定量實驗;④軟管直接通入澄清石灰水中,實驗操作不夠規范;⑤利用澄清石灰水檢測二氧化碳,但溶液的混濁程度不易量化比較,且在實際教學展示中,教室后排和角落的學生常常無法看清實驗現象;⑥新鮮蔬菜的呼吸作用在有光無光條件下均可進行,但實驗中用黑色塑料袋處理,會使學生產生錯誤的前概念:植物只有在暗處才能進行呼吸作用。

3 實驗的改進

1)實驗原理。利用二氧化碳能使酸堿指示劑BTB(溴麝香草酚藍)溶液變色,且依據二氧化碳量的增加,溶液會由藍色變為綠色,再變黃色的特性檢測植物是否進行了呼吸作用。

2)實驗裝置的改進。由洗手液空瓶(500 mL)連接橡膠軟管(長度大約7 cm)和一段玻璃管組成(見圖 2)。

圖2 改進后的實驗裝置

3)實驗材料的改進。選擇新鮮綠豆種子作為實驗材料,替代蔬菜(見圖2)。

4 實驗方法

準備3套裝置:1號瓶裝入萌發1 d的綠豆種子100 g,2號瓶裝入等量煮熟的綠豆種子,3號瓶為空白對照,用于排出瓶內原有空氣對實驗現象的干擾。3套裝置均在20℃條件下密閉培養24 h。向甲、乙、丙3個燒杯中各加入15 mL 0.1%BTB溶液。依次按壓洗手液瓶1號至3號中的氣體到甲、乙、丙燒杯的BTB溶液中,各20下。

5 實驗結果

實驗完畢,可觀察到甲燒杯中液體呈黃綠色,乙、丙燒杯中溶液仍呈藍色。由此可知:萌發的種子能進行呼吸作用產生二氧化碳。

6 實驗改進后的優點

1)利用二氧化碳能使酸堿指示劑BTB(溴麝香草酚藍)溶液變色,顏色變化直觀、鮮明,更易引起學生的關注,更易激發學生的好奇心和求知欲,體現了實驗結果的直觀性。

2)實驗裝置改進之處的優點主要有以下幾個方面:①由黑色塑料袋換成空洗手液瓶子,體現了將生活中的廢物二次利用的環保理念;②洗手液按壓式的瓶蓋在擰緊后氣密性較好,外界氣體不會進入瓶內,而瓶內的氣體通過按壓的方式就能排出,省去了原裝置中細線扎緊袋口,止水夾夾緊軟管這樣繁瑣的操作;③洗手液瓶子的材質是一種較硬塑料,在擠壓的時候不會出現外形的改變,加上每次按壓的力度都是一樣的,可以通過控制按壓的次數多少實現由定性實驗向定量實驗的轉變;④裝置末端添加一段玻璃管與化學試劑直接接觸,實驗操作更規范。

改進之處體現了實驗裝置的環保性、實驗過程的可控性、實驗設計的嚴謹性和實驗操作的規范性。

3)選擇新鮮綠豆種子作為實驗材料替代蔬菜具有以下幾方面優勢:①萌發的種子不受光合作用的影響,無需做遮光處理,降低學生的認知起點;②學生通過觀看演示實驗后再思考植物的其他器官是否會進行呼吸作用,符合學生認知規律,體現了選擇實驗材料的巧妙性。

呼吸作用是植物一種重要的生理活動。但學生對此并沒有直觀的感受,往往會忽略植物的呼吸現象。通過改進后實驗教學的組織開展,可使學生在動手動腦、自主探究的學習活動中,獲得呼吸作用的基礎知識,發展思維,培養科學精神。

[1]汪忠.義務教育教科書生物學7年級上冊.南京:江蘇教育出版社,2016.