大學生特質焦慮、自我同一性狀態與自我妨礙的關系研究

周華藝 浙江理工大學

大學生特質焦慮、自我同一性狀態與自我妨礙的關系研究

周華藝 浙江理工大學

為了探討特質焦慮、自我同一性與自我妨礙三者之間的關系,采用狀態-特質焦慮量表中的特質焦慮量表、自我妨礙量表、大學生自我同一性狀態量表,調查了湖北科技學院342名大學生。結果表明:大學生的特質焦慮可以正向預測自我妨礙;獲得型自我同一性狀態與自我妨礙存在顯著負相關,其他類型自我同一性均與自我妨礙存在顯著正相關;早閉型和擴散型自我同一性狀態在特質焦慮與自我妨礙之間起部分中介作用。

大學生 自我妨礙 特質焦慮 自我同一性狀態

一、問題提出

個體在面對一些成就情境時,他們并沒有把握能夠順利完成任務。個體為了保護自己避免遭遇失敗帶來的消極體驗和負面評價的影響,通常會使用阻礙成功的行為,從而混淆個體能力對成功或者失敗的責任,這種行為就稱為自我妨礙(孟婷婷,2006)。大學生群體中,自我妨礙行為普遍存在,從短期來看,自我妨礙可以緩沖挫折所帶來的心理沖擊,可以暫時降低個體對失敗的恐懼并且在一定程度上能夠對保護自我價值感以及維護個體心理健康有一定的積極作用(Berglas&Jones,1978),遭遇失敗后采取自我妨礙的學生要比沒有使用的個體產生更少的情感落差。但是從長期角度來看,自我妨礙行為會給個體造成不利影響,Zuckerman等人(1998)發現高自我妨礙的學生在應對能力和學業成績方面都較差。從精神分析的角度來看,焦慮是因,防御行為是果,那么特質焦慮的個體采取的自我妨礙行為有可能會更多。特質焦慮作為一種人格特質,會影響個體的行為。有研究表明,特質焦慮的個體會傾向于采取消極行為方式。那么特質焦慮水平是否會影響個體的自我妨礙行為呢?另外,自我同一性狀態是一個影響大學生心理健康的重要方面,不同狀態的自我同一性的個體,往往在認知以及情緒行為上有所差別。瑪西亞認為自我同一性狀態可以分為四種,即獲得型,延緩型,排他型和彌散型。研究發現,延緩型自我同一性狀態的被試焦慮得分最高,其次是彌散型自我同一性狀態,早閉型在焦慮上的得分最低,而同一性獲得狀態與較低水平的焦慮相關,證實了自我同一性狀態是和自我功能水平相聯系的(郭金山,2002)。那么自我同一性狀態是否會影響個體的自我妨礙呢?本研究試圖探討自我妨礙、特質焦慮及自我同一性三者之間的關系,從而對減少自我妨礙行為提出建議。

二、研究方法

(一)被試

本研究采用分層隨機抽樣,選取了某高校342名本科生為研究對象。男生123名,女生219名。

(二)工具

1.自我妨礙量表

自我妨礙量表(self-handicapping scale, SHS),李曉東(2004)等根據Rhodewalt(1990)的SHS進行修訂,修訂后的SHS包括14個項目。SHS的內在一致性系數為0.79,間隔一個月的重測信度為0.74,效度良好。SHS采用的是李克特6點計分。在該量表上總分得分高的被試,說明自我妨礙越嚴重。(鄭應霞,2007)

2.特質焦慮量表

特質焦慮采用的是Spielberger的狀態-特質焦慮量表中的特質焦慮分量表,用于評定人們經常的情緒狀態,其中有11項描述負性情緒,9項描述正性情緒,4-1為“幾乎總是如此”到“完全沒有”。特質焦慮量表的穩定性較高,重測的相關系數為0.73-0.86.總分越高,說明特質焦慮程度越嚴重。(Spielberger,1972)

3.自我同一性狀態量表

本研究采用王樹青修訂的中文簡版的大學生自我同一性狀態問卷,總計32個項目,包括四個自我同一性狀態分量表,并且每個分量表包含8個題目,6點計分從“非常不符合”直至“非常符合”。四個自我同一性狀態分量表的分半信度在0.56-0.67之間,a系數在0.55-0.75之間.(王樹青,2006)

(三)施測

以班為單位對被試進行團體施測,使用統一的指導語控制情境。問卷填寫均采用無記名方式,要求其按自己的實際情況填寫。

(四)統計分析

運用spss17.0錄入數據,采用獨立樣本t檢驗、F檢驗、spearman相關分析以及回歸分析等方法進行統計分析。

三、研究結果

(一)特質焦慮、自我同一性與自我妨礙的描述性統計

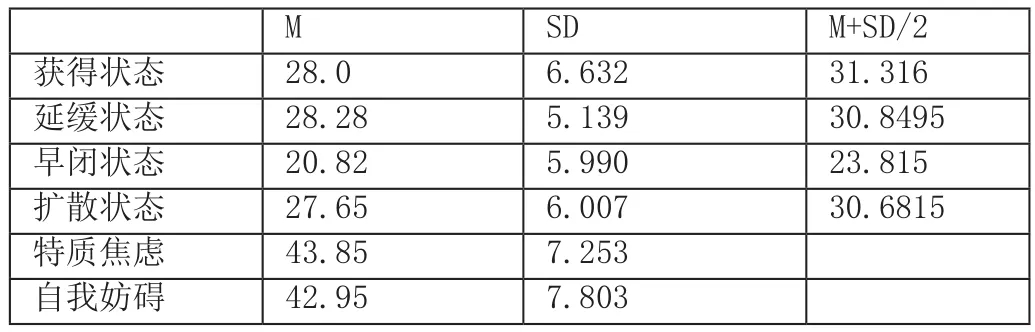

表1.自我同一性狀態、特質焦慮、自我妨礙描述性統計表

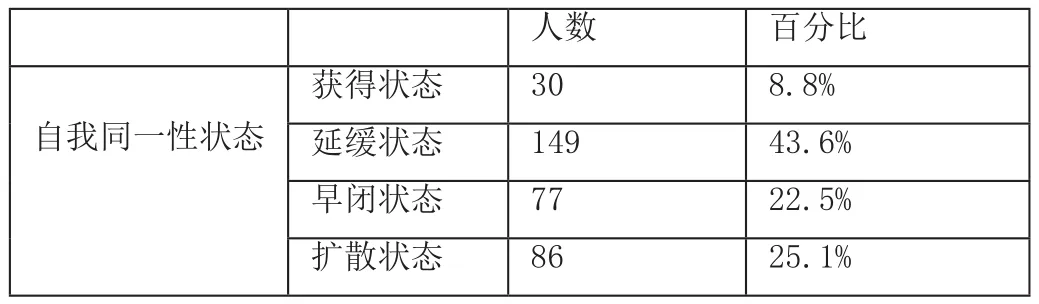

表2.自我同一性狀態基本頻數表

自我同一性狀態采用常用的劃分標準,因為M+SD的范圍太大,出于使被試分配均勻的目的,故多采用M+1/2SD作為劃分點(Jones,1994),并制定三條規則劃分被試所處的自我同一性狀態:(1)若被試在某一分量表上得分高于劃分點,另外三個分量表上得分均低于劃分點,那么個體屬于某種純粹的自我同一性狀態;(2)如果個體在四個分量表的得分均比相應劃分點低,那么個體就處于延緩型同一性狀態;(3)若被試在一個以上分量表的得分均比相應劃分點高,那么個體處于轉變狀態,處于由低到高轉變狀態的被試可劃分為較低的同一性狀態(王樹青,2007)。按此標準得到表2.

由表2可知,延緩狀態的人數最多,占43.6%;早閉和擴散的人數相當,分別占22.5%和25.1%,獲得狀態的人數最少。

(二)特質焦慮、自我同一性與自我妨礙的相關

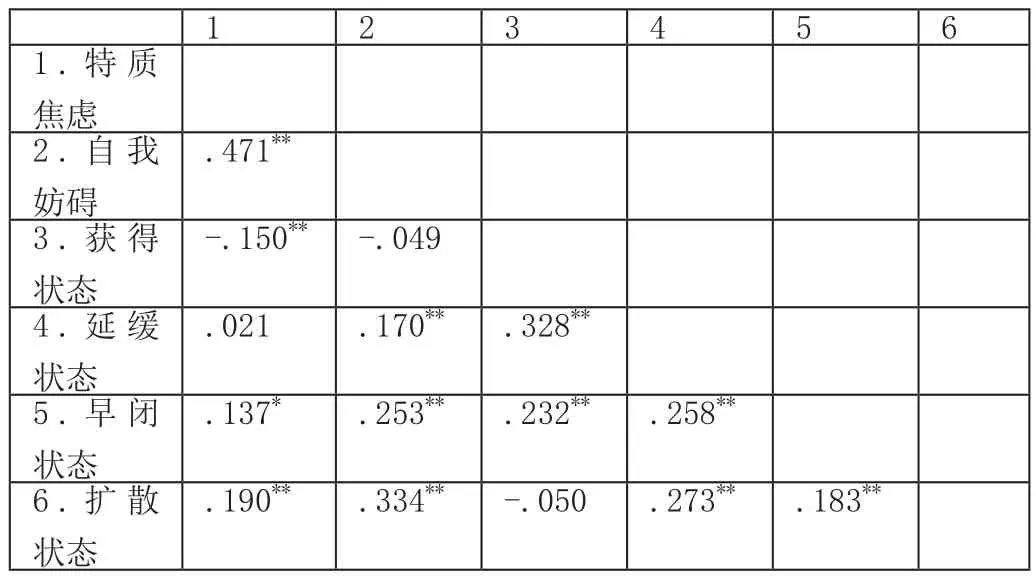

表3.各量表及維度的相關系數表

由表3可知,特質焦慮與自我妨礙存在顯著正相關,延緩狀態、早閉狀態、擴散狀態與自我妨礙存在顯著正相關,獲得狀態與特質焦慮、自我妨礙均存在顯著負相關。

(三)特質焦慮和自我同一性狀態對自我妨礙的回歸分析

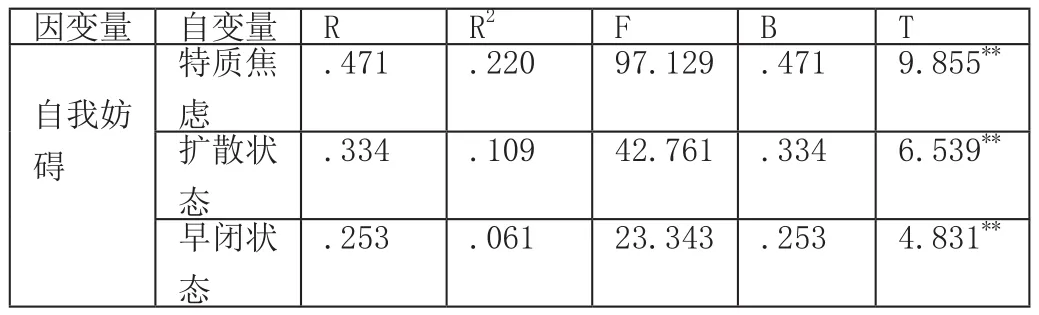

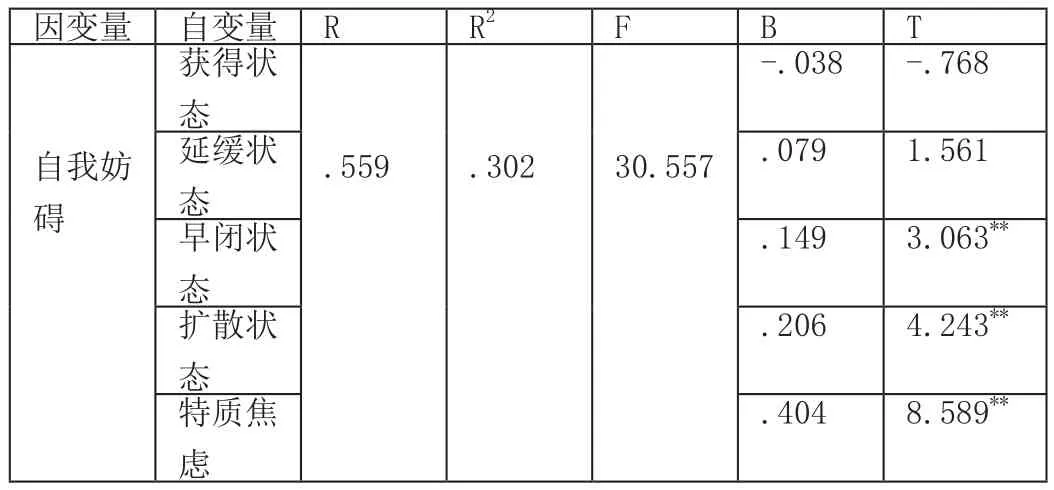

采用逐步回歸法建立回歸方程,以自我同一性四個狀態和特質焦慮為自變量,以自我妨礙作為因變量,分別建立回歸方程,探討特質焦慮和自我同一性狀態對自我妨礙的預測作用,其結果見表4

表4. 特質焦慮、自我同一性對自我妨礙的回歸分析(單獨進行)

(1)自我同一性狀態的獲得狀態和延緩狀態對自我妨礙沒有顯著的預測作用

(2)特質焦慮和自我同一性狀態的擴散狀態及早閉狀態對自我妨礙的解釋分別為22.0%、10.9%和6.1%,有較好的正向預測作用。

為了考察自我同一性狀態在特質焦慮與自我妨礙之間的中介作用,以特質焦慮和自我同一性狀態為自變量,自我妨礙為因變量,進行逐步回歸分析。讓特質焦慮與自我同一性狀態共同進入方程,結果如表5。

表5.特質焦慮、自我同一性狀態對自我妨礙的回歸分析(聯合進行)

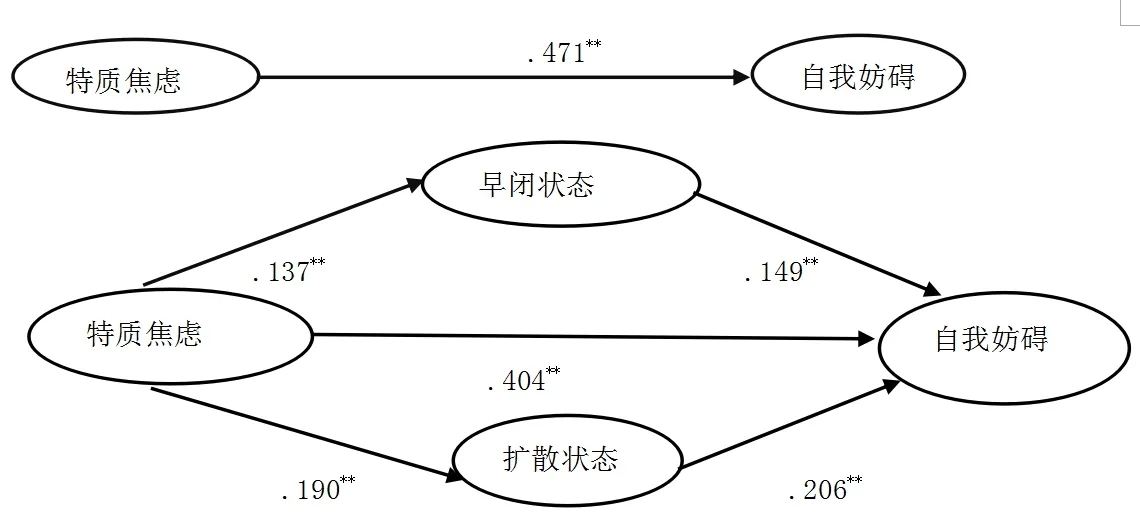

根據表4、5作特質焦慮、自我同一性對自我妨礙的中介作用模型,如圖1

圖1.特質焦慮、自我同一性對自我妨礙的中介作用模型圖

自我同一性和特質焦慮總共可解釋自我妨礙30.2%的變異量。特質焦慮單獨預測自我妨礙時,回歸系數為0.471(p<.05),當加入自我同一性后,特質焦慮對自我妨礙的回歸系數為0.404(p<.05)。說明自我同一性狀態(早閉型和擴散型)在特質焦慮與自我妨礙之間起部分中介作用。(溫忠麟,2006)

四、討論

擴散狀態是指在同一性確立的過程中出現的心理上的混亂狀態,個體在體驗自己的過去、現在和未來時會感到更多的疑惑,由于缺乏明確的價值觀而更容易產生自我妨礙行為來逃避現實問題。早閉狀態的個體,并未經過個人探索,將權威人士的期望下,直接將他們的信念確定為自己的信念,Orlofsky研究發現早閉型男大學生的自主性和自我導向水平最低(史春梅,2006)。這種低自主性很可能會造成個體的自我妨礙來拖延任務的完成。早閉型和擴散型自我同一性狀態在特質焦慮與自我妨礙間起到部分中介作用,也就是特質焦慮除了對自我妨礙有直接的作用外,還可以通過個體的早閉型自我同一性狀態或者擴散型自我同一性狀態來影響自我妨礙。

由于特質焦慮和自我同一性狀態可以在一定程度上解釋和預測自我妨礙行為,因此可以根據對大學生的特質焦慮和自我同一性狀態的預測作用,來對大學生的自我妨礙做出一些實質性的引導和糾正,學校可以通過開展心理健康教育,促進學生對自我的正確認識來提高自我同一性,同時心理咨詢工作也可以同步進行,幫助學生深入認識自己,減少焦慮,以積極向上的心態面對困難面對生活。自我妨礙可能除了與心理特性相關以外,還可能跟特定的情境因素、任務難度之類的外部因素有關。今后可以對大學生群體的自我妨礙做一個更系統地探討。有些自我妨礙行為是具有積極意義的,比如為了維護自尊等目的,本研究未能探究積極自我妨礙行為。

[1]鄭應霞. 大學生學業自我妨礙及其相關因素研究[ D] . 華中師范大學碩士論文. 2007

[2]孟婷婷.大學生自我妨礙的研究.河海大學.2006.03

[3]郭金山.同一性的自我追求、大學生自我同一性研究.吉林大學.2002.12

[4]溫忠麟,張雷,侯杰泰.調節效應與中介效應的比較和應用.心理學報.2006,38(2):268-274

[5]王樹青,張文新,張玲玲.大學生自我同一性狀態與同一性風格、親子溝通的關系[J].心理發展與教育,2007(1) :59-65.

[6]Berglas S,Jones E E.Drug choice as a self—handicapping strategy in response to noncontingent success[J].Journal of Personality and Social Psychology.1978 36(2)[7]Zuckerman M.Kieffer S C,Knee c R.Consequences of self—handicapping:Effects on coping.academic performance and adjustment[J].Journal Of Personality and Social Psychology,1998.74(6)

[8] Spielberger C. D. (1972 ) . Anxiety as an emotional state .In C. D. Spielber ger(ed) ,Anxiety : Current trends in theory and research. New York: Academic Press, Vol. 1 , 24- 49

[9]王樹青,張文新,紀林芹,張玲玲.青少年自我同一性狀態問卷的修訂[J].中國臨床心理學雜志.2006,14(3)

[10]Jones,R.M., Aker,J.F.&White,J.M.Revised classification criterria for the Extend Objective Measure of Ego Identity Status. Journal of Adolescence,1994,17:533-549

[11]史春梅.大學生自我同一性和發展性心理健康教育研究[D].合肥工業大學.2006

周華藝(1992-),女,湖北籍,浙江理工大學發展心理學研究生。