林州市夏玉米肥料利用率試驗研究

林州市農業畜牧局 徐正凱

林州市夏玉米肥料利用率試驗研究

林州市農業畜牧局 徐正凱

一、試驗目的

通過田間常規和配方施用氮肥、磷肥和鉀肥的對比試驗,摸清林州市常規和配方施肥情況下玉米氮肥、磷肥和鉀肥的利用率現狀,為提高氮肥、磷肥和鉀肥利用率的效果提供參考依據。

二、試驗材料與方法

(一)試驗材料

試驗材料為夏玉米(浚單20)。

(二)試驗地基本情況

試驗地點安排在林州市城郊鄉劉家街邵康莊村村南方向200 m處農戶李三民的地塊,土壤類型為褐土,質地為中壤土。土體無明顯障礙層,地勢平坦,肥力均勻,排灌方便。前茬作物為冬小麥,產量為350 kg/667 m2。土壤養分化驗為:有機質17.4 g/kg、全氮0.84 g/kg、有效磷5.5 mg/kg、速效鉀96 mg/ kg、緩效鉀522 mg/kg、pH值為7.6、有效銅0.98 mg/kg、有效鋅0.94 mg/kg、有效鐵6 mg/kg、有效錳9.59 mg/kg。

(三)試驗設計

試驗設9個處理,不設重復,分別為:處理1:無肥區;處理2:常規施肥;處理3:常規施肥無氮;處理4:常規施肥無磷;處理5:常規施肥無鉀;處理6:配方施肥;處理7:配方施肥無氮;處理8:配方施肥無磷;處理9:配方施肥無鉀。

每個小區長10 m,寬2.5 m,面積25 m2,種植4行,每行種植39株,每個小區之間均設埂,嚴防竄水竄肥,試驗地周圍設1 m保護行。

(四)田間農事操作記載與管理

1.前茬作物施肥情況:有機肥用量0 kg/667 m2、氮肥(折純)13.4 kg/667 m2、磷肥(折純)6.5 kg/667 m2、鉀肥0 kg/667 m2。

2.整地與播種:小麥收獲后,于2014年6月10日進行旋耕滅茬后,6月21日人工定穴播種,品種為浚單20,播種量為3 kg/667 m2。各小區定苗后的密度一致。定苗密度為4000株/667 m2。

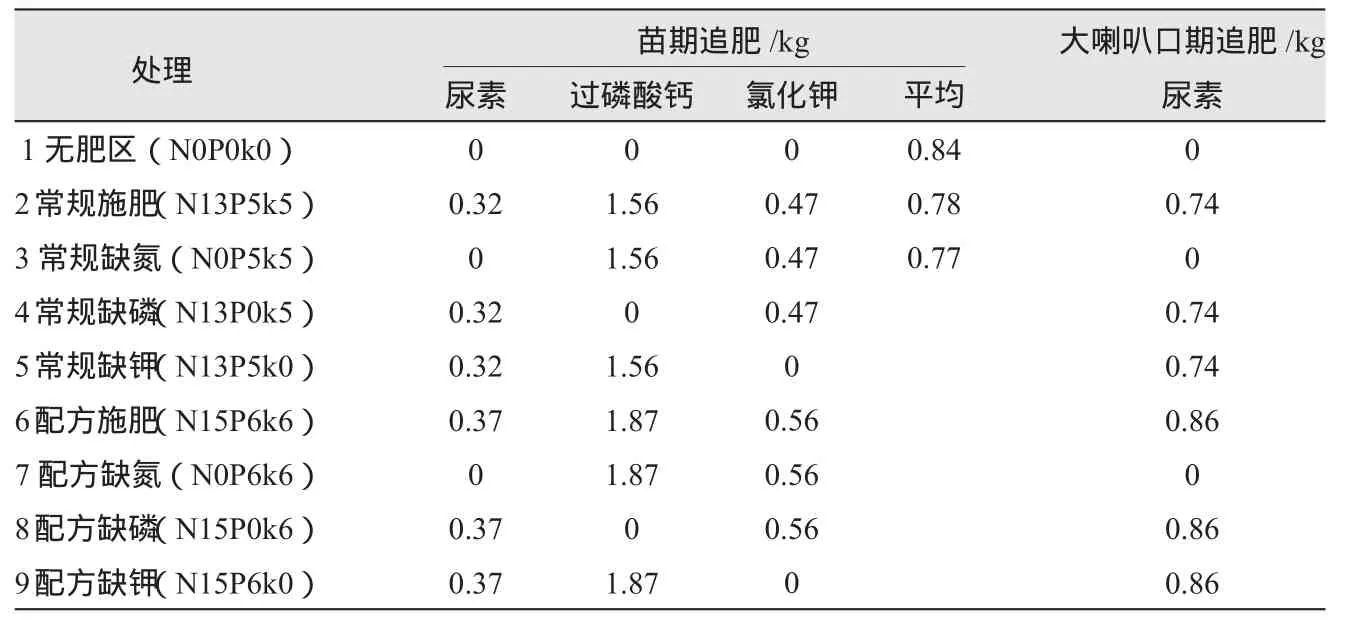

3.施肥:氮肥選用尿素,磷肥選用過磷酸鈣,鉀肥選用進口氯化鉀。磷肥、鉀肥及30%的氮肥于定苗后(7月16日)施用,余下70%的氮肥在玉米大喇叭口期(8月8日)施用。方法采用開溝條施覆土,施肥均勻。(各處理肥料用量見表1)。

4.灌水情況:2014年6—9月共降雨35次,降雨量為472.2 mm,無人工澆灌。2014年10月8日收獲。

5.除草和防治病蟲害情況:2014年6月29日,用50 mL甲氰·氧樂和50%乙草胺75 mL對水30 kg噴霧1次。

表1 各處理肥料用量

三、樣品采集分析與考種測產

(一)植株樣品采集與分析

在每個小區中,按 “S”形采樣法采樣。選取5個樣點,每個樣點選擇2株典型樣株從莖基部剪斷,將莖葉和穗分開,把穗放進小網袋里,莖葉放進大網袋里。分別在樣品袋內標簽上標明小區號、處理名稱、樣品號、試驗地點、采樣人、采樣時間。風干后,保存,用于測定氮、磷、鉀養分含量(見表2)。

表2 植株養分測定結果

(二)考種與計產

2014年10月8日收獲,小區采用實收測產,每個小區去邊行后收中間2行,分別脫粒、曬干、稱質量,最后計算每667 m2產量。大區采用理論測產;隨機取3個樣點。每個樣點量10株計算平均行距,在10行之中選取有代表性的20 m雙行,計株數和穗數,收獲進行測產。考種,選取20個有代表性的樣品穗進行室內考種,測量平均穗長、穗粗、穗行數、行粒數,考種計產結果(見表3)。

四、試驗結果與分析

單從籽粒常量看:配方施肥(處理6)產量最高;無肥區(處理1)、常規缺氮(處理3)、配方缺氮(處理7)產量較低,缺氮降低產量最明顯,缺氮對產量影響最大。常規缺磷(處理4)、常規缺鉀(處理5)、配方缺磷(處理8)、配方缺鉀(處理9)產量結果與配方施肥(處理6)比較,減產幅度較小,缺磷、缺鉀對產量影響較小。

表3 夏玉米考種籽粒及秸稈產量

綜合分析可得:配方區100 kg籽粒對氮、磷、鉀的吸收量分別為2.295 kg、1.455 kg、2.438 kg;常規區100 kg籽粒對氮、磷、鉀的吸收量分別為2.234 kg、1.337 kg、2.295 kg;無肥區100 kg籽粒對氮、磷、鉀的吸收量分別為1.928 kg、1.249 kg、2.208 kg。配方區氮肥、磷肥、鉀肥的利用率分別為31.32%、19.23%、50.59%;常規區氮肥、磷肥、鉀肥的利用率分別為28.77%、18.33%、40.84%。

從上述結果可以看出:通過配方施肥后,夏玉米的肥料利用率要比農民習慣的常規施肥高。

因此,必須加大夏玉米測土配方施肥的推廣力度,通過調整化肥氮、磷、鉀的施用量和施用比例,做到科學、合理施肥,從而提高肥料利用率,使農民進一步增產增收。