基于位序—規模法則的山東省城鎮體系分析

馬光德

(山東建筑大學 管理工程學院,濟南 250101)

[摘 要] 我國城鎮體系研究同區域規劃結合在一起,通過對山東省各地市及縣市區城鎮人口分析,基本得出其符合位序-規模法則。基于對山東省城鎮人口分析,發現了山東城鎮體系存在的問題,并提出了城鎮體系發展構思。

[關鍵詞] 山東省;城鎮體系;位序-規模法則

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 05. 115

[中圖分類號] F299.21;TU984.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194(2017)05- 0211- 03

0 引 言

城鎮體系研究起于歐洲,20世紀60年代以后西方便大規模開展城鎮體系研究。與國外相比,,我國的城鎮體系研究有自己的特點,我國城市地理學者創造性地提出了區域城鎮體系規劃,擴大了城市規劃的內涵,把城市總體規劃和區域規劃聯結起來。同時,城鎮體系研究也廣泛地開展起來. 并一直與后來的區域規劃、國土規劃及以中心城市為主的經濟區建設等各項工作密切結合。

城鎮體系規劃自1984年中國國務院頒布《中華人民共和國城市規劃條例》以來,已經成為城鄉規劃的一種重要形式,由國家建設部負責編制地方各級規劃部門。它旨在對一個特定的區域內合理進行城市的布局,配置區域基礎設施,改善區域環境,確定不同層級城市的地位、性質和作用,協調城市之間的關系,以促進區域的合理發展。本文將以山東省為研究對象,通過城鎮人口數據和區域分布情況,分析山東省城鎮體系并提出相應的規劃。

1 城鎮體系研究概述

1.1 城鎮體系理論

城鎮體系也稱為城市體系或城市系統,是指在一個相對完整的區域或國家以中心城市為核心,由一系列不同等級規模、不同職能分工、相互密切聯系的城鎮組成的系統,城鎮體系區別于一般城鎮群體的是它的整體性、層次性、關聯性、開放性和動態性等對特性質。城鎮體系不僅作為一定時間內穩定的狀態而存在,也隨著時間而發生階段性系統性的變動。城鎮體系研究是在單一城鎮研究基礎上發展形成的一種對一定區域內城鎮群體的系統研究。此類研究往往與區域發展研究相結合,不僅形成了城市地理學的一個重要理論方面,而且也成為區域發展研究、區域規劃和國土開發與規劃等項工作的主要內容。

我國大規模的城鎮體系研究基本上可從20世紀80年代中期開始,起步較晚。但我國城鎮體系 研究進展較快,不僅是各種研究文章的迅速增多,而且研究內容逐漸深化。我國學者不僅大量研究了城鎮體系結構的有關問題,而且探討了結構形成的原因及促成城鎮體系發展的主要機制等問題。城鎮體系在西方國家主要被用于研究國家經濟和國家地理,但少有用于規劃和實踐。

1.2 區域城市規模研究

城市規模通常指城市的人口規模。城市規模分布是指一個國家或地區內城市人口規模的層次分布。研究城市規模分布的目的是探討區域內城市從大到小的序列與其人口規模的關系,揭示區域人口在城市中的分布特征。

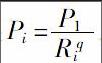

位序-規模法則是從城市的規模和城市規模位序的關系來考察一個城市體系的規模分布。最早是1913年奧爾巴克發現五個歐洲國家和美國的城市人口資料符合Pi×Ri=K的關系(Pi是一國城市按人口規模從大到小排序后第i位城市的人口數;Ri第i位城市的位序;K是常數)。1925年羅特卡發現美國城市人口符合Pi×Ri0.93=5 000 000。1936年,辛格(H.W.Singer)在研究中將關系式轉換為lgRi=lgK-qlgPi,相當于Pi×Ri=K。捷夫(G. K. Ziff)提出在經濟發達國家里,一體化的城市體系的城市規模分布可用簡單的公式表達:Pr=(Pr是第R位城市的人口,P1是最大城市的人口,R是Pr城市的位序)。捷夫模式并不具有普遍意義,但作為一種理想狀態,已被很多人接受。艾奇遜(J.Aitchison)等人提出了修正模式:Pi =。

學術界一般習慣于把城市規模分布分為:首位分布;位序-規模分布;過渡類型。位序-規模法則在國內現階段仍然有學者在研究,多數學者運用位序-規模法則進行城市人口規模分布的研究,也有少部分國內外學者把位序-規模法則運用在城市用地的研究上,用以刻畫城市土地利用的變化規律。

2 山東城鎮體系分析

2.1 數據統計

研究數據來自《中國城市統計年鑒》,采用山東省2012年的數據。本文研究的為城鎮體系,故選取其中的城鎮人口和總人口數,通過城鎮人口了解城市規模,通過城鎮人口與總人口數之比計算城鎮化率,了解各個縣市區城鎮化發展狀況。

我國的城市規模等級劃分是以城市人口的多少為主要依據的,城市非農業人口超過 1 000萬為超大城市,人口規模在500萬到1 000萬之間為特大城市,人口規模在100萬至500萬之間為大城市,人口規模在50萬至100萬之間為中等城市,人口規模小于 50萬為小城市,其中20萬以上50萬以下的城市為Ⅰ型小城市,20萬以下的城市為Ⅱ型小城市。按照這個城市規模標準來看,山東除了東營和萊蕪屬于中等城市外,其他15地市都屬于大城市。

2.2 山東省人口規模分析

山東省各地市下又包括了縣級市,這也就使得17地市人口數目龐大且無明顯分類,下面將各地市拆分成市轄區、縣和縣級市,將市轄區作為一個單位,但距離市中心超過25km的區單獨分出來(城市大的適當考慮,如濟南、青島)。通過分類整理,將以下區單獨分為一個單位:濟南的長清區,青島的城陽區和黃島區,淄博的臨淄區、博山區和淄川區,棗莊的臺兒莊區、山亭區,煙臺的牟平區,濰坊的寒亭區。

最后將山東省市轄區、縣和縣級市分為118個單位,將其按照人口大小數排列出來,排在前11位的均為市轄區,經過計算得出R2為0.98。

3 山東城鎮體系發展構思

根據山東省城鎮規模結構發展趨勢和各級城鎮具體發展條件,遵循積極發展區域中心城市、集中發展縣域中心城鎮的總體指導思想,采取“自上而下”和“自下而上”相結合的布點法規劃城鎮體系規模結構。

3.1 強化濟南市的省域中心城市功能

從傳統的規模經濟和集聚經濟的角度來看:第一,首位分布允許資金和人才的更大積累,有利于知識更加專門化和思想廣泛交流;第二,大城市內的各種運輸成本一般比城市間的運輸成本低,因此大城市的勞動生產率是最高的;第三,首位城市常常是交通運輸網絡中效益最好的地方,是革新的源地,比鄉村地區更能吸引投資。濟南作為山東省的省會城市,首位度并不明顯,所以應該強化濟南市的省域中心城市功能。

3.2 積極推進大城市的建設

山東省除了東營和萊蕪兩地市沒進入大城市行列,其他城市均為大城市,然而城市規模基本相當,排在前幾位的城市沒有形成一定的規模。所以,應該積極推進濟南建設成為黃河中下游地區中心城市,青島建設成為黃渤海地區國際性城市,煙臺、淄博、濰坊、臨沂、濟寧建設成為具有較強輻射帶動能力的特大城市。擴大城市規模,提升城市等級,增強城市輻射功能和拉動功能。同時,要結合每個城市的區位優勢和資源優勢,給每個城市定位具有地方特色的產業結構和城市類型,使城市間職能分工明確,各具特色,不要搞成千市一面、結構趨同。

3.3 城鎮體系職能結構的優化途徑

提升各類城鎮的職能層次,搞好城鎮職能體系的多樣化和綜合化建設,明確城鎮之間的職能分工,密切城市與區域之間的職能聯系,穩步推進工礦城鎮由工礦職能向城鎮職能的轉型發展,盡快形成各具特色、職能有別、分工聯系、協調發展的城鎮職能結構。

3.4 小縣城合并,集中力量發展

排在人口末尾的基本為小的縣城,其經濟發展比較落后。沒有支撐產業的小縣城,很難靠自己發展起來,可以通過與鄰近縣市區合并,資源共享,優勢互補,共同發展。

主要參考文獻

[1]周軍.中國城鎮體系研究: 綜述與展望[J].城市問題,1995(4):2-6.

[2]許愛霞.山東省城市規模分布研究[J].地域研究與開發,2006,25(1):67-70.

[3]楊明俊,柴寶貴,劉效龍,丁愛芳.山東省城鎮發展現狀及城鎮體系規劃思路[J].城市問題,2013(7):42-46.

——山東省濟寧市老年大學之歌