網絡新聞信息源使用實證研究

摘 要:新聞信息源是新聞報道的基礎,他們往往是新聞事件的親歷者、目擊者或者知情人,能夠為新聞報道提供大量的素材。在網絡傳播環境中,新聞信息源更加豐富,提供的信息的方式也更加多樣化,但也伴隨著匿名信息源過多使用等問題。本文以內容分析法和個案分析法相結合,以澎湃新聞為例,對網絡新聞信息源進行分析發現,新聞報道中網絡信息源于現實信息源相結合,匿名信息源使用較多。記者通過使用多個信息源,對信息進行核實來保證新聞的真實性。

關鍵詞:信息源;內容分析;澎湃新聞;新聞真實性

信息源是新聞信息的提供者,他們往往掌握著新聞事件的一手資料。對于新聞媒體來說,失去新聞源就會成為無源之水、無本之木。在人人都能發聲的網絡傳播環境下,網絡信息信息源的使用一方面大大拓展了新聞線索來源,另一方面也給信息甄別工作帶來困難。

本文以澎湃新聞為例對網絡新聞信息源的現狀通過內容分析法進行實證研究。研究對象為澎湃新聞“直擊現場”欄目2016.01.11——2016.01.17期間的新聞報道,一共74篇。澎湃新聞屬于上海報業集團,于2014年7月22日上線,致力于發布優質的新聞內容,“直擊現場”欄目側重于社會新聞報道,強調現場報道,對新聞信息源的依賴性強,因此把它作為研究對象。

一、概述

一直以來對于新聞源的界定比較統一,是指新聞信息的來源,徐寶磺在其《新聞學》(1919)一書中寫道:“新聞于何處求之乎?求之之處,曰新聞之來源。各公文機關如國務院、警察廳、審判廳、學務局、商會等處,各團體如學生聯合會、各界聯合會、華法教育會等會,均為新聞之來源。”

信息源有兩種基本類型:物的和人的。物的信息源指文件、網絡數據資料、檔案、記錄等;人的信息源包括報道線索的提供者、當事人、目擊者某些相關信息的發言人等。在本文的分析研究中著重對新聞作為人或機構的信息源的研究,內容分析的類目主要涉及了新聞源的類型以及提供信息的方式。其中提出兩點假設:一是網絡新聞信息源在新聞報道中占有重要位置;二是新聞報道中匿名信息源使用較多且不規范。

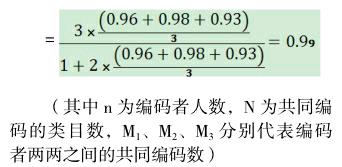

本文首先對研究對象編碼,編碼內容主要包括對信息源個數、匿名信息源、信息源構成以及信息源提供信息的形態等9項。此項研究中編碼員共3人,在正式編碼前選擇5篇報道進行編碼測算平均信度為0.99,說明編碼員之間對編碼類目偏差小,可以進行編碼,并對編碼數據通過 SPSS進行數據分析。

平均信度

二、統計結果及分析

通過對澎湃新聞“直擊現場”欄目2016.01.11——2016.01.17期間74篇新聞報道進行分析,發現:

1.新聞來源以轉載其他媒體為主

本文所指新聞來源主要是最初刊載該新聞報道的媒體,通過數據統計發現,澎湃采訪的報道有28篇,轉載自其他媒體的報道有46篇占總數的62.2%。可以看出澎湃新聞“直擊現場”欄目同樣是一個聚合類新聞模式,對符合定位的新聞報道進行轉載,反映了當下網絡新聞的傳播特點。

2.多信息源為主

在信息源的數量上,主要是多信息源,集中在2個信息源(21篇報道)和3個信息源(15篇報道),超過5個的信息源數比較少見,也存在1個信息源和0個信息源的情況。信息源的個數與新聞報道體裁和內容有著密切的關系。其中沒有其他信息源的報道是《少林寺廣施“五行臘八粥”釋永信為游客施粥》,這篇報道時記者親臨現場得到的信息報道的。同時通過相關分析,使用1個信息源時一般都是實名信息源提供,且信息源多為相關部門和官方微博。多個信息源的報道數比較少,含有7個以及以上的信息源的新聞報道在新聞體裁上多深度報道,新聞內容豐富對信息源也相對要多一些,其中《陜西商洛五星級酒店“爛尾”,曾獲政府5800多萬補貼》就有22個信息源,對新聞事實進行多方求證,其中不乏一些使用化名的匿名爆料人。

3.網絡信息源占有一定比重,但仍以現實信息源為主

隨著互聯網的發展,網絡逐漸成為人們的一種生活方式,對新聞報道產生重要影響。對于新聞信息源來說,網絡信息源也成為信息源的重要組成部分。通過數據統計分析發現,新聞報道中信息源由官方微博和知情網友的分別為18篇和21篇,占到總數的24.3%和28.3%,作為信息源的其他媒體包括報紙、廣播電視、新聞網站、論壇貼吧和微博微信,其中27篇從其他媒體獲取信息的報道中有23篇是通過網絡媒體獲得的。

通過采訪等非虛擬網絡的信息源仍然是主要組成部分,其中現實相關部門54篇,現實知情人的有38篇,分別占總數77.0%和51.4%。從數據中可以看出盡管在社交媒體發達的今天,記者可以從網絡上獲取大量信息,很多新聞信息很可能成為某一新聞事件的重要線索,但在報道中可以還是需要進行采訪證實,才能保證新聞報道的真實、客觀。

4.圖片、視頻成為信息源提供的重要信息形態,口頭信息仍占主導

對研究對象信息源提供信息的形態進行了考察,從分析中可以發現口頭信息仍然是信息源提供信息的主要方式,這與記者進行采訪報道的方式相關,也印證了信息源更多的是通過現實途徑提供信息的方式。圖片信息、視頻信息、和文本信息大都是通過網絡途徑提供給記者,或者是記者在網絡上發現的新聞線索,這些信息的提供對新聞事實的呈現有重要作用。記者不可能隨時都在新聞現場,而知情人、目擊者拍攝的現場圖片和視頻就成為獲取新聞事實的有力證據和重要線索。如在《湖北男子駕凱迪拉克違停被查毆打執勤協警,自稱“老子有錢”》和《山東初一女生遭離校女生1分多鐘扇25記耳光,校方警方介入》的報道中,記者在網上看到了相關的視頻信息,才進行進一步的調查和采訪最終把新聞事實呈現出來。

5.匿名信息源使用較多endprint

新聞報道中對匿名信息源的使用比較普遍,在研究的74篇報道中有46篇使用匿名信息源,占62.2%,其中只有4篇對使用匿名信息源進行解釋。匿名信息源與新聞報道的真實性和客觀性有著重要的聯系。

根據不同信息源分類可以發現,知情網友的匿名信息源占85.7%,其次是現實知情人占66.8%。網上信息源可以提供重要新聞線索,但是由于網絡的匿名性,記者并不能確定真正的信息源,經常以“據網友提供的信息”來報道,更有甚者記者只是從網絡上得到信息并不對信息來源進行考證和說明。相對來言,官方微博則都是以實名來進行報道的,一方面官方微博是現實相關部門的信息發布平臺,如在《遇難者每人一次性獲賠75萬,銀川公交車縱火案公布補償方案》報道中,新聞源是銀川市委外宣辦、市政府新聞辦官方微博,該微博發布了銀川公交車縱火案的補償方案,它的發聲代表的是市委市政府的角色,可以作為權威信息源。

其中以相關部門作為信息源的54篇報道中匿名信息源有15篇,當事人作為信息源一共有20篇,其中匿名信息源為5篇。所占比例較小。值得注意的是,在74篇報道中采訪到當事人的報道只有20篇占27.0%,可見對新聞當事人的采訪較少而重視相關部門的信息。

三、信息源對新聞報道的影響

新聞信息源是新聞報道的基礎,也是新聞報道的開端,記者如何選擇和使用信息源直接影響新聞報道的質量。特別是在網絡傳播環境下,信息傳播速度快,內容豐富,受眾很容易淹沒在信息海洋中,虛假新聞也隨之泛濫。高質量新聞信息源的能夠成為新聞真實性的保證,同時對新聞源的利用不當也會損害新聞的真實性。這也是對網絡新聞信息源進行研究的意義所在。

1.網絡信息源的影響

網絡傳播環境下,人們可以通過網絡媒體發布信息,進行轉載、評論和點贊等傳播行為。網絡信息成為新聞的重要新聞線索,新聞事件發生時,記者不一定能夠第一時間趕到現場,而這時候現場的目擊者通過網絡把拍到的現場視頻或圖片發布出來,這些視頻和圖片往往能夠成為重要新聞線索,而發布者則往往會以“知情網友”的身份出現在新聞報道中。網絡傳播的匿名性實際上會對核實新聞信息的真實性帶來困難。同時網絡信息紛繁復雜,還有故意炒作的嫌疑,對于新聞工作者來說,即使有圖也不一定有真相。因此對網絡信息進行多方核實和甄別,才能夠保證新聞報道的質量。

在澎湃新聞“直擊現場”欄目的新聞報道中,對網絡信息源的使用還是比較謹慎的,通過對新聞內容的分析發現在報道中有網絡信息源出現時,往往會通過多個信息源來對新聞事實進行核實和驗證,以保證新聞報道的真實性。同時,也可以注意到政府或者機構的官方認證微博也能夠能為權威信息源,即使是在網絡上實名之后仍然代表機構發聲,其權威性和可信度比較高。

2.匿名信息源的影響

對于新聞信息源的可靠性從路透社為例對消息源的定義可以看出來:“其一,最值得信賴消息源就是記者,顯而易見,記者親歷新聞現場做第一手報道其準確消息來源其他無法比擬的。其二,實名消息來源,就是有名有姓,可以確認身份的消息來源。其三,相對于實名消息源來說的匿名消息來源,不愿意公開身份,也不承擔任何責任,因此其可靠性和準確性是最差的。”

對匿名信息源的使用問題是新聞界一直爭論的焦點。在西方媒體注重對匿名信息源的使用甚至把匿名信息源作為獨家新聞的重要法寶。但是在過多的依賴匿名信息源也給虛假新聞提供了溫床。

我國對匿名信息源的使用沒有明確的規定,西方媒體一方面倚重匿名信息源但也深知其對新聞真實性的損害,因此對匿名信息源的使用有相對明確的規定。以美聯社為例,美聯社規定第一,匿名消息提供的材料必須是對新聞至關重要的信息而非觀點;第二,信息只有在匿名情況下才能被披露;第三,信息必須是可靠且準確無誤的只有在滿足這些條件的時候美聯社才考慮使用匿名消息源。

通過對澎湃新聞的研究發現在74篇報道中就有46篇使用了匿名信息源,且在使用匿名信息源的報道中只有4篇對匿名信息源的使用進行解釋。特別是在網絡傳播環境中,知情網友,爆料網友經常出現在新聞信息源中,不得不讓受眾產生懷疑,這位網友到 底是誰,是否為知情者,他的信息可信度怎樣等問題。

3.信息源的核實

為確保新聞的真實性,新聞工作者要具有懷疑精神,對信息源的信息要進行核實。比如在《北京一青年從北大退學后做期貨賠了數百萬,流浪街頭乞討賣藝為生》的報道中,一共有9個信息源。在報道中記者采訪了當事人馬駿,最開始馬駿的提供的信息里提到了他的姑媽搶占爺爺留給他的遺產,爸媽離婚都不管他等信息。雖然馬駿作為當事人提供的信息有一定的可信度,但是仍然需要采訪更多的信息源來證實他的說法才能夠客觀真實的反映整個事件。接下來記者采訪了馬駿的姑媽馬小平,馬駿的父親馬小琳、母親侯女士,然而從這些信息源那里得到的信息卻與之前馬駿提供的信息差異很大,于是再次找到馬駿,他才把事實真相說出。很多事實往往是在采訪多個信息源之后逐漸拼湊出來的。核實信息源是新聞信息真實性的保障。

綜上所述,通過對澎湃新聞“直擊現場”欄目74篇新聞報道的分析發現,網絡信息源占有一定比重,成為提供新聞信息的重要途徑,官方微博成為權威信息源。但是在網絡信息源中匿名信息源的比重較大,影響新聞的可信度,需要通過其他新聞源進行證實。從整體來說,匿名信息源的比重較大,易給受眾造成困惑。在新聞報道中多以客觀中立的傾向進行報道則得益于權威信息源和多個信息源的使用,這也是新聞真實性的保證。

參考文獻:

[1]孫寧豐.多維視角下大眾傳媒與新聞信源的關系解讀.四川大學.2004年

[2]葉向群.信息源使用與媒體公信力.新聞實踐.2009.12

[3]古那爾·艾則孜.消息源對新聞媒體影響的利弊分析.新西部.2014年第6期

[4]王郁涵.新聞批評中匿名消息源的使用.新聞傳播.2009年第7期

作者簡介:

劉鑫(1989—)女,漢族,山東濱州人,現為中國傳媒大學2014級新聞學碩士研究生,研究方向為網絡新聞及新媒體。endprint