基于紅外熱釋電傳感器的人體追蹤節能風扇

牛通之+武翀

摘 要:針對現有風扇空轉所導致的浪費,能量利用率低的問題,在對現有風扇調查研究的基礎上,設計了一款人體追蹤節能風扇,通過采用紅外熱釋電傳感器實現人體追蹤,達到風扇始終面向人體工作的功能;同時結合測距/測溫傳感器調節風扇風速。本設計中設計制作了落地扇與臺式風扇兩種家庭常用電扇,均達到了較理想的效果。測試結果表明,本設計可有效地實現節能減排目的。

關鍵詞:節能減排;風扇;人體追蹤;紅外熱釋電

中圖分類號:TN2 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)09-0066-02

1 項目背景

電風扇是一種應用廣泛的家用電器,主要用于清涼解暑與空氣流通,具有低成本、低能耗的優勢,廣泛用于家庭、辦公室、商店、醫院和賓館等場所,加之現有空調容易造成“空調病”等問題,不適合老人、小孩等體質較弱的人群使用,因而電扇仍是許多消費者的優先選擇[1]。中國年鑒統計數據表明,電扇銷售量仍然非常巨大,每年約為350萬臺。擺頭式風扇有掃風和直風兩種工作模式:掃風模式時,風扇以固定角度擺動送風,易造成空程浪費,能量利用率低;直風模式下,風扇朝固定方向送風,不能滿足人體運動的特性。另外,風扇風速一般不能根據人體遠近、溫度等實際使用情況進行調節,浪費電能的同時降低了風扇使用效果。

目前國內市場針對傳統風扇的改進多體現在拓展了“搖頭”,“自然風”等功能,而并不能滿足當今社會日益增長的對于智能化的需求。通過進行相關問卷調查,消費者也普遍反映風扇存在檔位過少,轉角固定等問題,因此,實現電風扇的智能化、人性化及節能效果十分有前景。

現有人體追蹤的方式包括攝像頭識別以及紅外檢測等方式,目前最常用且成本較低的方式為利用紅外檢測方式。本文通過對紅外熱釋電技術的應用創新,將紅外熱釋電傳感器應用于動態監測,進而應用于民用家居領域,為該領域的深入研究奠定基礎。

2 系統設計

2.1 系統整體組成及處理流程

本系統以風扇追蹤人體為目的,系統的主要組成模塊是傳感器檢測模塊、轉動模塊、信號處理控制模塊、轉速控制模塊以及電源模塊組成。

2.2 模塊設計

2.2.1 傳感器檢測模塊

紅外熱釋電檢測模塊由光學透鏡、紅外熱釋電傳感器以及傳感器殼體組成。光學透鏡部分包括一個平凸透鏡與一個菲涅爾透鏡。

菲涅爾透鏡與PIR探頭搭配使用時的作用有兩個:一是聚焦熱釋紅外信號折射(反射)于PIR探頭上;二是提高靈敏度。

菲涅爾透鏡的結構特點決定其擁有大的探測視場,視場角一般大于100°,因此具有目標探測范圍寬,產生的信號持續時間長,信號波形呈振蕩衰減趨勢等特點。在本設計中,理想的傳感器探測角度小同時又要求有一定的探測范圍。為滿足以上要求,在菲涅爾透鏡前加一凸透鏡以使視場角減小。在本設計中,物距為1m-2m,選擇物距為1m,則視場角為17.06°,相距=33mm。

2.2.2 紅外熱釋電信號處理模塊

PIR探頭的輸出信號非常微弱,大小只有幾毫伏,因此輸出的信號需要經過放大、濾波處理。利用BISS0001芯片對紅外熱釋電傳感器傳感信號處理,靜態電流極小,可靠性較高。

2.2.3 轉向模塊設計

轉向模塊設計的目標是使得傳感器平面及風扇平面可以在一定范圍內精確擺動。

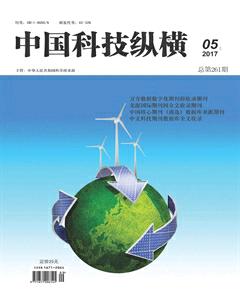

風扇工作時,系統控制風扇以最大幅角擺頭,同時紅外傳感器搜索人體信號,當傳感器檢測到人體紅外信號時,單片機控制步進電機,使風扇頭在有信號范圍內擺動。圖1為押解智能調節框圖。

2.2.4 風速智能調節模塊

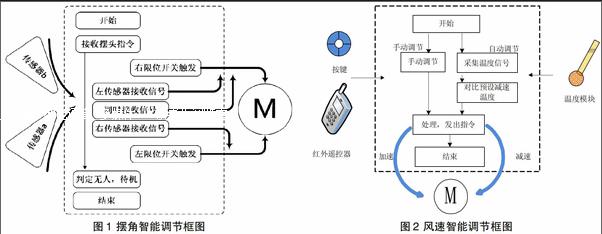

風速智能模塊由溫度/距離傳感器、信號處理電路、無刷直流電機組成,溫度傳感器實時檢測環境溫度,結合微氣候環境PMV公式,得到不同環境溫度下適宜的風速值,并通過調節直流電機轉速,實現風速調節。在自動模式下,風速隨環境溫度自動調節,在保證人體舒適度,尤其在保障夜間睡眠舒適度的同時,有效降低能耗。圖2為風速智能調節框圖。

2.2.5 信號處理控制模塊

信號處理控制模塊通過對傳感器檢測信號進行接受處理,控制電機控制轉動,實現對人體的追蹤以及電機調速。本設計中采用STC89C52RC為控制芯片的控制系統。

3 目標信號采集分析與處理方法研究

3.1 人體紅外信號采集實驗及特性

3.1.1 PIR探頭紅外信號采集

為探究人體紅外參數與傳感器響應關系,首先應對PIR探頭的輸出信號進行獲取、分析,同時也便于后期信號處理。實驗方法:按如下所示連接電路,其中放大器增益設置為60dB。測試時用手指靠近PIR的檢測元表面,用示波器直接測量輸出端對地電壓。

實驗結果表明,當檢測對象(手指)遠離探頭,或是靠近不動時,傳感器輸出為一條直線,當目標靠近時,輸出類似于一個正弦波周期的波形。在檢測對象沒有靠近傳感器時,探頭的兩個敏感元均沒有感應到信號,因此輸出為直線。而檢測對象在探頭前靜止時,兩個敏感元件感應到的輻射能量基本相同,從而互相抵消,對外顯示無信號,因此輸出也為一條直線。當檢測對象出現在探頭前端時(或者在探頭前端移出),兩個敏感元件感應到輻射能量不同,因此產生信號輸出。

3.1.2 傳感器模塊輸出信號采集分析

在PIR探頭后級加上信號調理電路后,使得傳感器最終輸出為數字信號,進而輸入到控制器中進行運算處理。利用邏輯分析儀檢測獲取傳感器在不同輸入情況下輸出的數字波形,可以獲取傳感器模塊的輸入與輸出之間的關系,為數字信號處理提供思路。

實驗方法:將傳感器模塊供電后,置于1m高的位置;以人體為檢測對象,在人未進入檢測范圍時、進入檢測范圍時、在檢測范圍內靜止時與走出檢測范圍時提取波形進行分析。

傳感器模塊在人未進入范圍時輸出低電平;當人走進或走出檢測范圍時,才檢測到有信號輸入,輸出高電平脈沖。但是當人在檢測范圍內靜止不動時則不產生電平變化,一直輸出低電平

3.2 信號處理方法及實驗分析

3.2.1 信號處理

根據邏輯分析儀采集的波形信息,可以發現傳感器的輸出信號類似于機械按鍵摁下時發生的抖動,原因在于傳感器的系統欠阻尼。在信號的上升沿加入適當的延遲可以有效地避免這一影響。

3.2.2 實驗分析

將風扇安裝好后,對其進行整機測試。在室內環境下,夜晚8:00-9:00,室溫為26℃條件,周圍無其他熱源條件下,在單人使用時,風扇可以較為準確地對人體進行跟蹤,使用距離為2m。

3.2.3 節能效益分析

以2014年武漢市氣象統計數據為例進行分析,若家庭采用本作品取代現有風扇,在氣溫達到29攝氏度時,用戶開始使用風扇,其日均使用時間為4小時,其中在7、8、9三月間溫度達到32攝氏度時,用戶整夜使用風扇。因此本作品:

全年日間節電量:

W=42.3w×4h×89d×26.7%=4kw.h

全年夜間節電量:

W=(0.42-0.087)w×65d=21.645kw.h

綜上:若居民使用本作品代替現有普通風扇,年均節電量25.6kw·h左右。如本作品批量生產,成本會進一步降低。由于電風扇的需求量巨大,推廣使用必將產生可觀的節能效益。

4 結語

在本設計中,主要目的是利用紅外熱釋電傳感器追蹤人體,使風扇隨人的移動而調整,正對人吹風,減少電扇空吹時能源浪費;其次還利用超聲波傳感器與溫度傳感器控制風扇轉速,從而使風扇更為節能。

作品綜合運用了智能控制、傳感器、機電一體化等技術,通過武漢產品質量監督檢驗所對本作品進行的能耗及噪聲檢測,結果顯示其功耗、風量、噪聲等性能參數良好,達到了節能降噪的目的。通過市場調研,市民對本作品期望值較高,存在購買意向。作為一款家用型風扇,其能夠在提升用戶體驗的同時節約電能,具有良好的應用前景和經濟效益。

本設計雖實現了預期功能,但仍存在諸多問題,需進一步解決和完善。

參考文獻

[1]吳華春,呂翔亙,楊一帆,等.基于 CFD 新型多層鋸齒邊緣扇葉優化[J].武漢理工大學學報(信息與管理工程),2015,(6):706-70.

[2]劉云武.基于紅外熱釋電傳感器網絡的動態定位技術研究[D].中北大學,2014.

[3]Cucchiara R,Grana C,Piccard M,et al. Improving shadow suppression in moving object detection with HSV color informationProceedings of IEEE Intelligent Transportation System Conference(ITSC 2001), 2001.