廣播直播評論融媒體流程再造

趙九驍

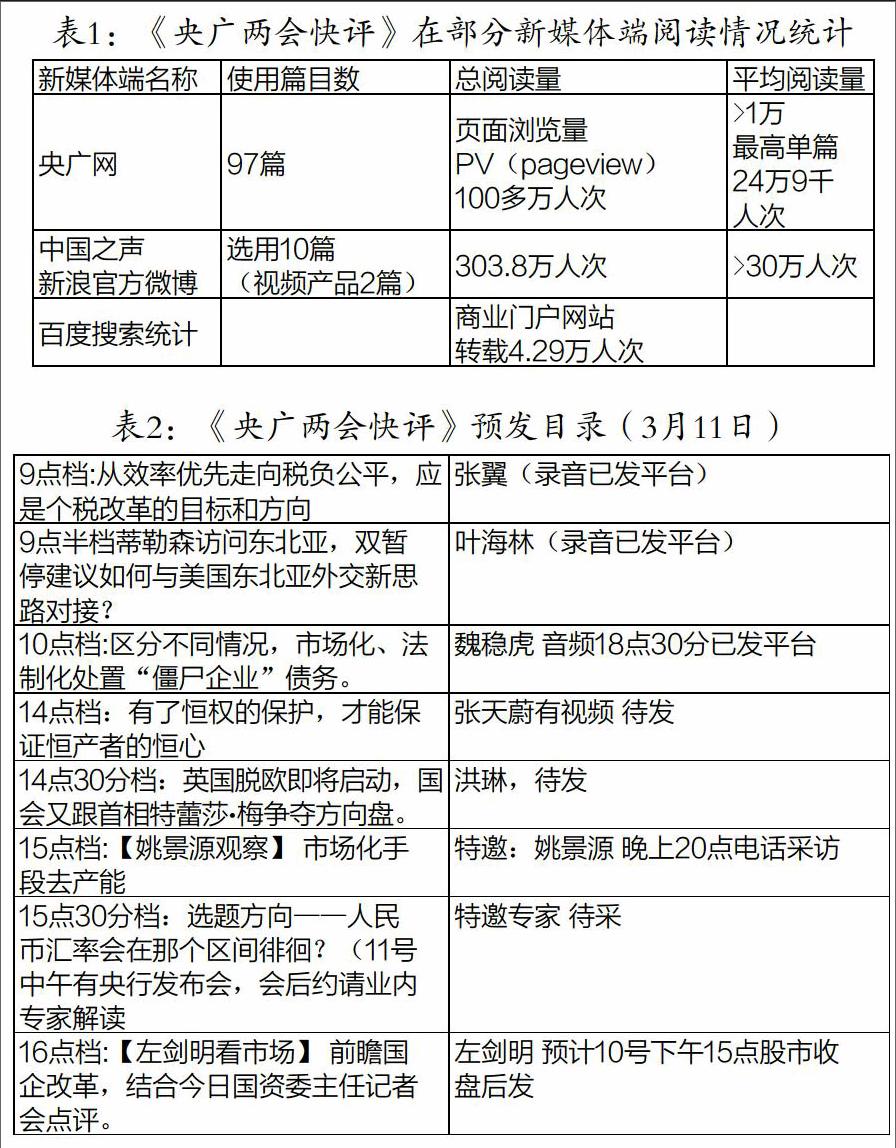

【摘要】2017年全國兩會期間,中央人民廣播電臺按照“全媒體融合、平臺化生產(chǎn)”的操作理念,對廣播直播評論節(jié)目《央廣新聞第一評論》進(jìn)行融媒體流程再造,13天生產(chǎn)出100多篇音視頻產(chǎn)品——《央廣兩會快評》。作品在傳統(tǒng)廣播頻率與新媒體平臺同步分發(fā)、共享播出,構(gòu)建“廣播+新媒體”的新聞產(chǎn)品矩陣,既代表了主流價值觀,又符合市場新需求,在兩會輿論場傳遞了有時效、有深度、更有品質(zhì)的央廣獨家觀點。本文解析廣播評論融媒體流程再造的構(gòu)建、實施和運(yùn)作,從采集分發(fā)、議題設(shè)置、品質(zhì)監(jiān)控各方面,為傳統(tǒng)媒體與新興媒體的深度融合,探索建設(shè)新型廣播,提供最新鮮的實踐案例。

【關(guān)鍵詞】廣播直播評論 融媒體流程再造 新型廣播產(chǎn)品

【中圖分類號】 G222 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

廣播直播評論節(jié)目,是2010年中央人民廣播電臺中國之聲在新聞改革中,率先探索并推出的評論樣態(tài)。在中國之聲白天6個半小時(注:分為9點至12點,13點至16點30分兩個時段)播出的《央廣新聞》,是以半小時來切分“新聞輪盤”報道單元的,并按照新聞五要素劃分為第一時間、第一現(xiàn)場、第一人物、第一真相、第一評論五個子欄目。其中的《第一評論》著眼于新聞5W中的“為什么”,在上午6檔下午7檔,分別由一位中央電臺觀察員或特約觀察員坐鎮(zhèn)直播間,對“新聞輪盤”中剛剛報道的新聞事件,進(jìn)行快速、及時的點評解析。這種直播狀態(tài)下的解讀評論,引領(lǐng)央媒評論的風(fēng)氣之先,此后為全國廣播電視媒體效仿,成為新時期廣播評論的一種常態(tài)化呈現(xiàn)方式。……