某發電廠強夯試驗的檢測及效果分析

張 偉 時

(中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司,山西 太原 030001)

?

某發電廠強夯試驗的檢測及效果分析

張 偉 時

(中國能源建設集團山西省電力勘測設計院有限公司,山西 太原 030001)

結合山西某電廠工程的地質條件,介紹了黃土地基強夯試驗的設計與施工方法,并進行了夯后檢測,從強夯土承載力、濕陷性處理效果、強夯處理深度三方面,分析了強夯試驗效果,為地基施工提供了依據。

黃土地基,強夯試驗,濕陷性,承載力

1 工程概述

山西某電廠一期裝機容量為2×600 MW,廠址位于山前洪積扇上部,地基土主要由第四系中—上更新統黃土組成,厚度約30 m,以下為沖湖積成因的粘性土層,屬Ⅱ級濕陷性黃土場地,需進行地基處理。目的是消除黃土地基濕陷性,提高地基承載力。強夯作為地基處理方案之一,進行原體試驗,強夯能級按8 000 kN·m考慮。

場地黃土可分為兩層,③層黃土,棕黃色,稍濕,中密,孔隙發育,含少量鈣質結核,厚度3.0 m~5.0 m左右;④1層黃土,棕黃色,稍濕~濕,中密,發育蟲孔,局部夾鈣質結核層,厚度12.0 m左右。

2 強夯試驗的設計與施工

為了給強夯設計提供較合理的數據,試驗中將兩個不同夯點間距區的強夯效果進行對比,按夯點間距將試夯場地分為A區(2D,5.00 m)和B區(1.5D,3.75 m),主夯點采用正三角形布置,夯錘底面為圓形,錘底直徑2.5 m(見圖1)。

試夯的工藝順序為:主夯→滿夯→拍夯。主夯點的夯擊按順序進行隔行跳打,共分4次夯完;滿夯包括主夯點的加固夯和主夯點間地段的間夯,要求隔行夯擊,分兩次夯完;拍夯要求按順序分兩遍夯完,且后一遍的夯點覆蓋前一遍的夯間位置,并且相鄰的夯點錘印相切。

主夯點的收錘標準定為:

1)每點原則上不少于20擊,一般應夯24擊;2)20擊后,最后2擊的平均夯沉量已經小于10 cm;3)夯坑坍塌嚴重,夯錘底部吸力過大,起錘困難。

試夯有關工序中的工作項目、工作量和實際工期、每遍(次)的施工間隔期見表1。

表1 強夯施工情況表

3 強夯試驗的夯后檢測

3.1 檢測手段及檢測點的布置

按照相關規范,對試夯后地基土采用的檢測手段為:

1)試驗前后,每個試驗點在探井中取強夯土試樣各一組進行室內土工試驗,了解夯后地基土的殘余濕陷性及地基承載力的變化。

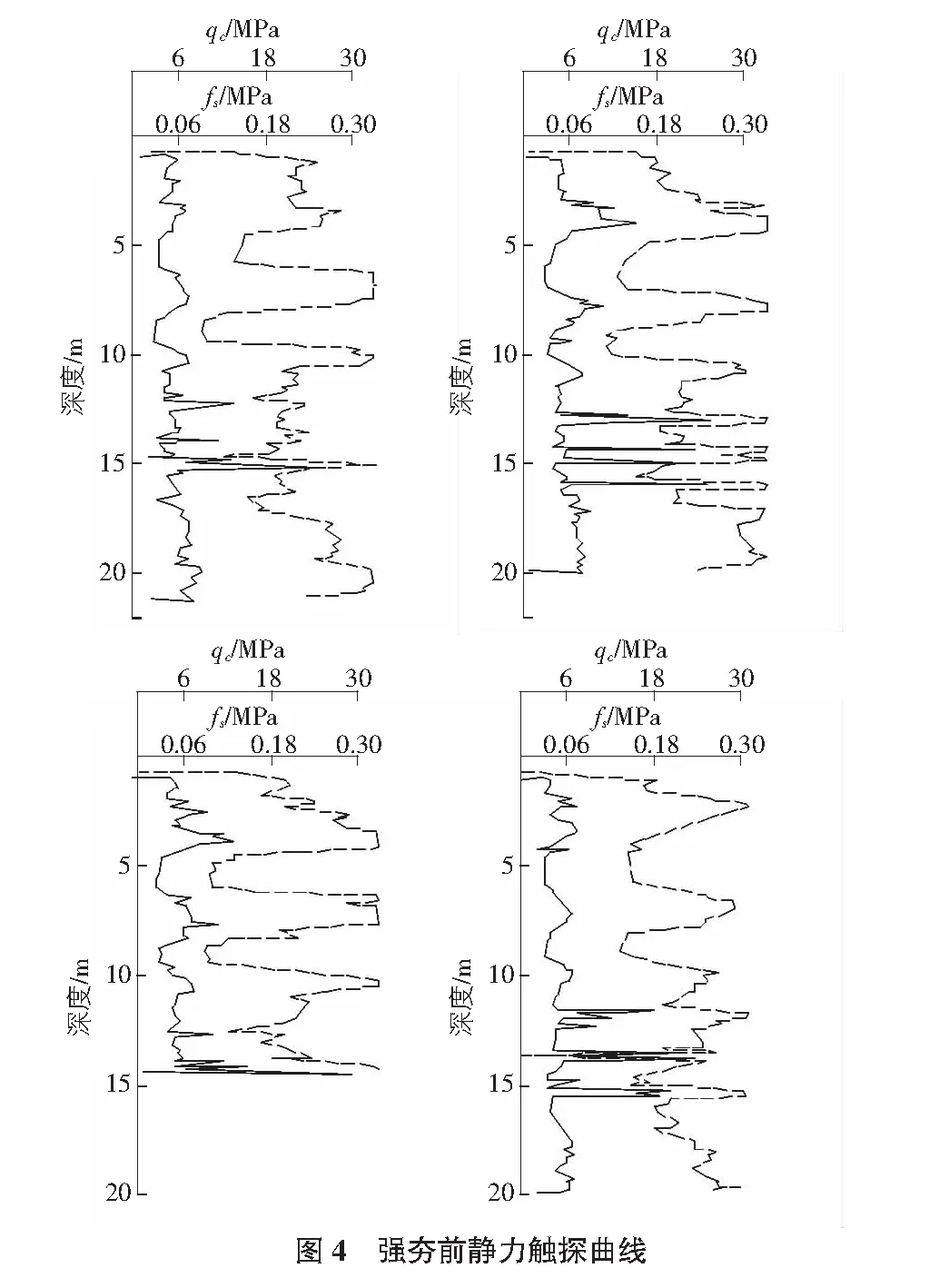

2)靜力觸探,通過夯前夯后靜探曲線的對比,確定強夯的有效加固深度及地基土在垂直方向上力學性質的均勻程度。

3)標貫試驗,查明夯后地基土的承載力,并通過強夯前后標貫曲線的對比,標貫深度一般為15 m~20 m,試驗點布置于A,B兩區的主夯點、夯間點和夯間。

4)地基土靜載荷試驗,確定夯后地基土的承載力,試驗點分別位于A,B兩區的主夯點和夯間。

3.2 強夯土的物理力學性質

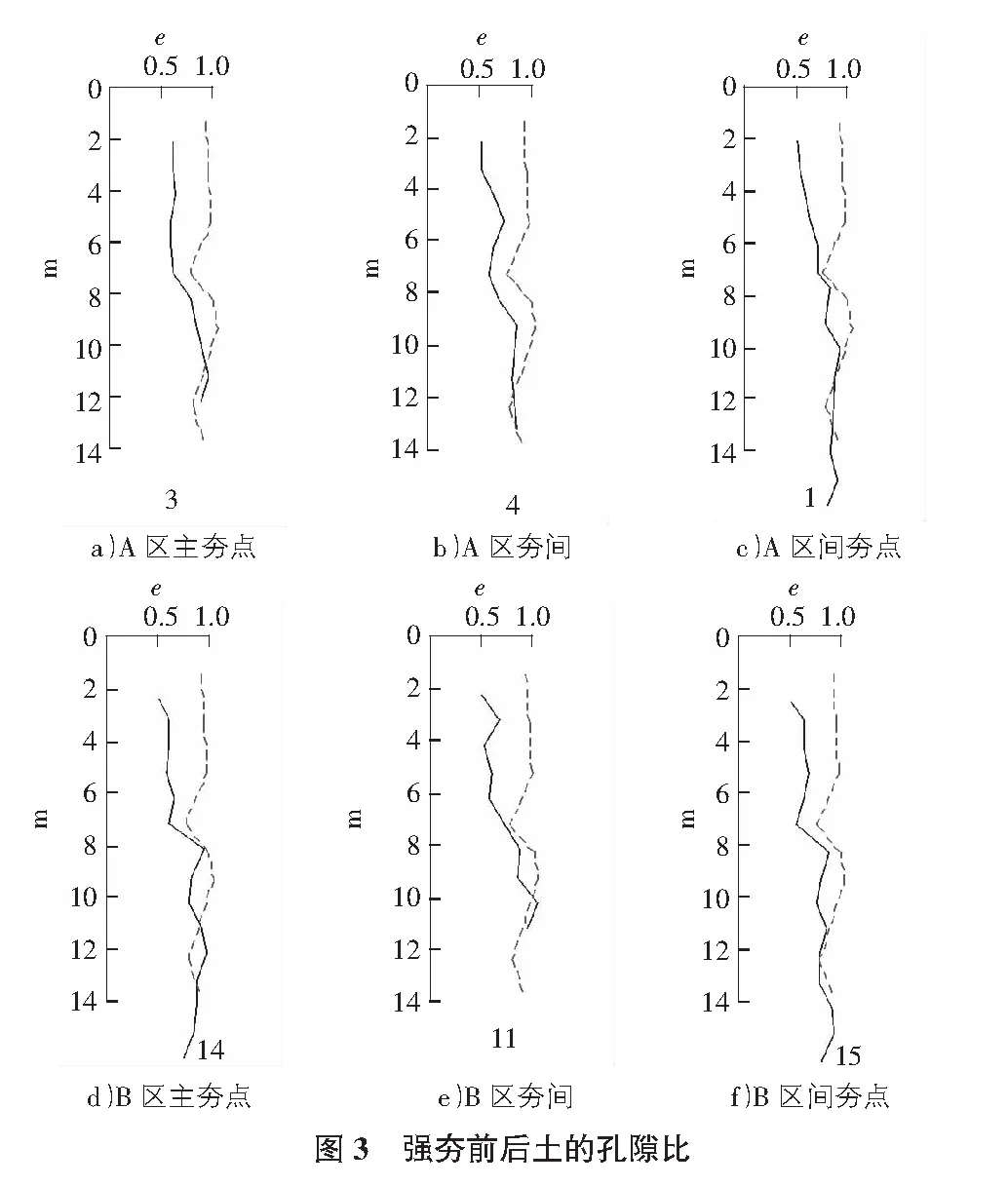

經人工探井取樣進行室內試驗,強夯土的干密度(ρd)增加、孔隙比(e)減小,均產生了程度不同的變化(見圖2,圖3)。

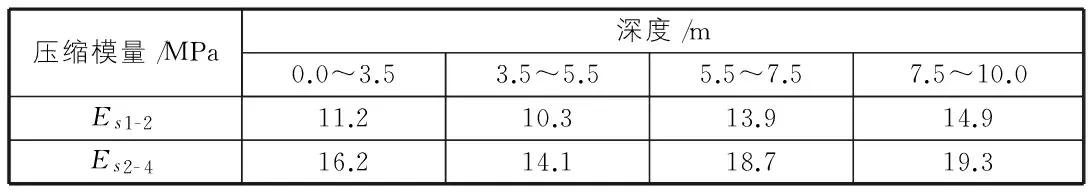

強夯土的壓縮模量:由于強夯土的恢復時間較短的緣故,主夯點為15 MPa左右,其他地段僅10 MPa左右,壓縮模量沿深度分布的平均值如表2所示。

表2 強夯土的壓縮模量

3.3 強夯土的標貫試驗

標貫試驗點在A,B兩區的各個夯點及相關位置均有布置。從A區強夯前后的標貫對比來看,除主夯點8.0 m以上的標貫擊數有較大的增加外,其余各點的擊數基本上維持原狀甚至略有減少;而B區的主夯點及間夯點8.0 m以上的地基土標貫擊數有較明顯的增加,夯間則受施工質量的制約。標貫擊數的變化與地基土的密實度、孔隙比和含水量關系較大,土的干密度增加、孔隙比減小,夯擊數也應增加,但含水量的增加又可能在一定程度上抵消了應增的夯擊數,另外夯后地基土的恢復期較短強度低也影響著標貫擊數。

3.4 強夯區的靜力觸探試驗

強夯前后靜力觸探曲線見圖4,圖5。

靜力觸探點在A,B兩區的主夯點、間夯點和夯間均有布置,除部分點由于遇到姜石層深度不足15 m外,觸探深度一般在20 m左右。從靜探曲線看,A,B兩區主夯點5.0 m以上土層的側阻力(fs)和端阻力(qc)都有顯著提高,說明加固夯的效果是明顯的,但5.0 m以下和主夯點以外其他地段的土層側阻和端阻基本沒有增長甚至有所下降,說明夯后孔隙水壓力較高地基土強度有待于進一步的恢復。曲線的走勢尤其是7.0 m以下與夯前近于一致,表明了強夯有效加固深度的下限。

4 強夯試驗的效果分析

4.1 強夯土的承載力

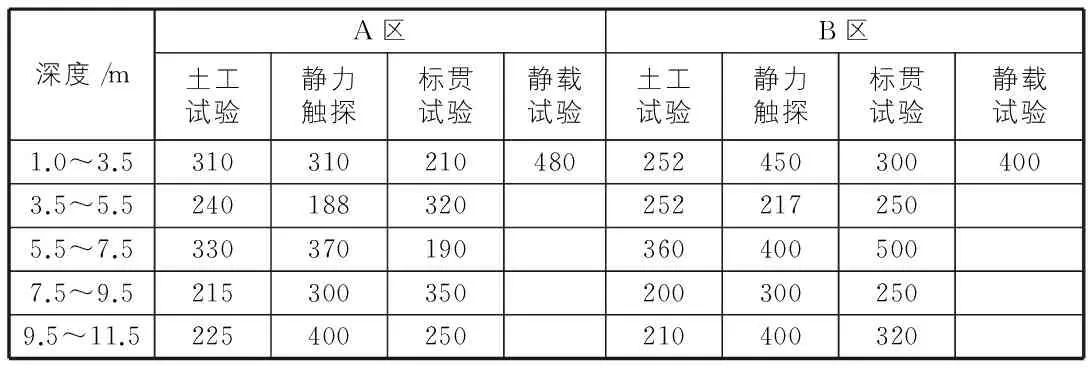

強夯土的承載力主要是根據靜力觸探、標貫試驗和土工試驗結果按照有關規程規范確定的。靜載荷試驗結果反映了夯后場地3.0 m深度內的地基土承載力。夯后地基土承載力特征值見表3。

表3 夯后地基土承載力特征值fak kPa

4.2 強夯土的濕陷性處理效果

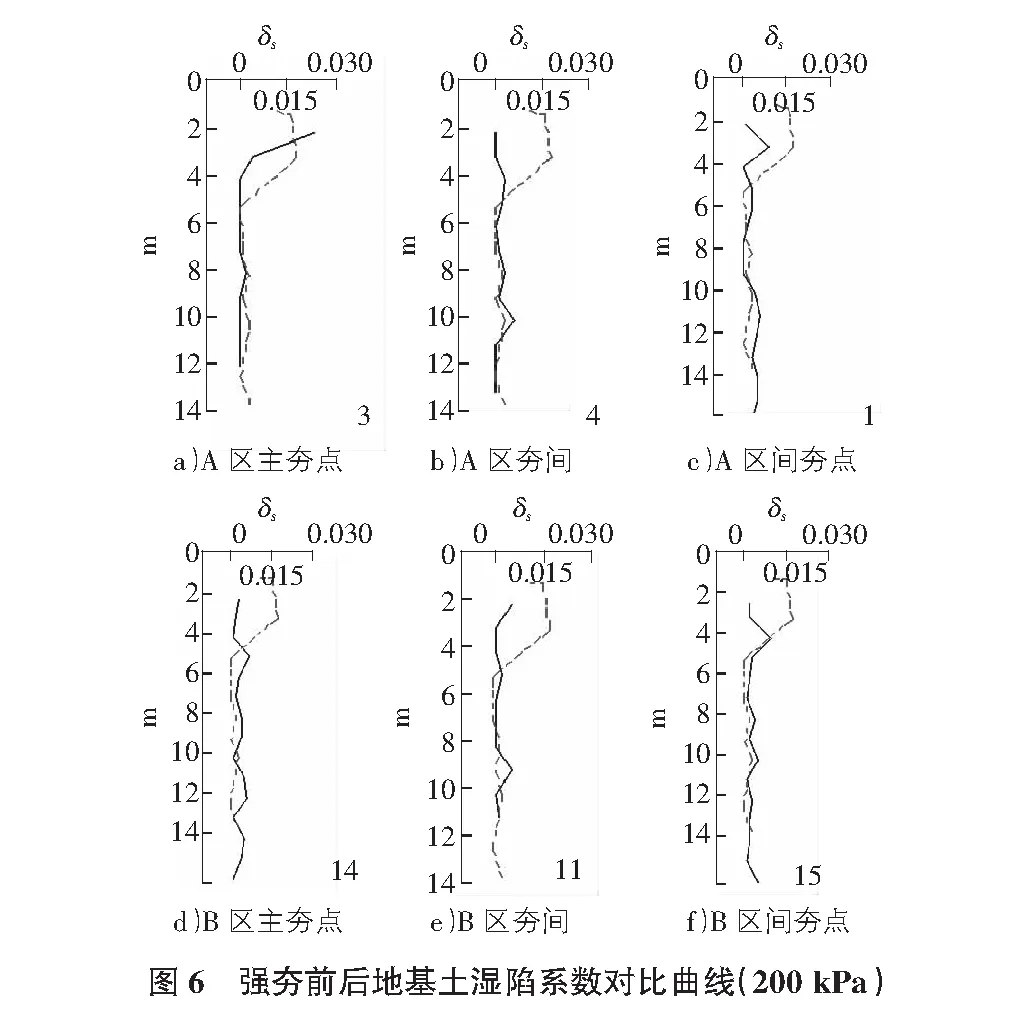

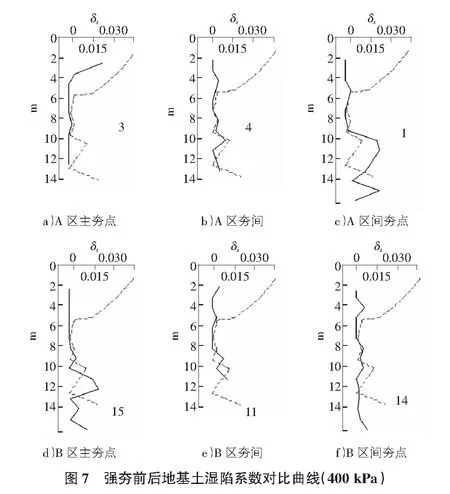

消除場地內黃土的濕陷性是強夯要達到的主要目的之一。200 kPa壓力下的強夯土濕陷性系數δs除個別點外都低于計算值的下限值0.015,表明該壓力下的濕陷性已基本消除;400 kPa試驗壓力下的δs值沿垂直方向的分布曲線看出10 m以上土層濕陷性也已基本消失,尤其是5 m以上強夯的效果更為明顯,10 m以下的效果就差些,個別地段濕陷層的厚度仍有3.0 m以上;綜合分析可以得出這樣的結論,本次試夯消除的濕陷性土層深度為:200 kPa,整個濕陷層;400 kPa,約9.0 m。

強夯前后地基土濕陷系數對比曲線見圖6,圖7。

4.3 強夯的處理深度

通過強夯前后土的部分物理力學指標垂直分布曲線的對比和靜力觸探試驗曲線的對比結果直觀的表明,本次強夯有效加固深度為7.0 m,影響深度在10 m左右。

5 結語

從強夯的效果看,土層的濕陷性在9.0 m的深度范圍內基本消除,即濕陷性系數δs(試驗壓力200 kPa~400 kPa)小于0.015,達到了試驗目的;地基土的承載力平均在300 kPa~400 kPa之間,且在垂直方向上不均勻,未能提高到預期500 kPa以上的目的;強夯的影響深度一般在10.0 m左右,有效加固深度7.0 m左右,也未達到10.0 m以上的預期深度。綜合分析,一是由于被夯土層的含水飽和度較高,下層土平均大于60%,二是強夯每遍(次)的間隔時間較短,孔隙水壓力尚未完全消散的緣故。

[1] 強夯技術在濕陷性黃土地基處理中的應用[J].水利科技與經濟,2016(4):112-113.

[2] GB 50025—2004,濕陷性黃土地區建筑規范[S].

[3] 王建中.論濕陷性黃土地基處理[J].山西建筑,2007,33(4):131-132.

[4] 沙曉軍.強夯法在濕陷性黃土地基處理中的應用[J].工業建筑,2012(S1):665-669.

[5] 朱桂軍.強夯法處理濕陷性黃土地基應用技術研究[J].山西建筑,2009,35(11):89-90.

The test and effect analysis on dynamic consolidation test in a power plant

Zhang Weishi

(ChinaEnergyEngineeringGroupShanxiElectricPowerEngineeringCo.,Ltd,Taiyuan030001,China)

Combining with the geological conditions of a power plant engineering in Shanxi, this paper introduced the design and construction method of loess foundation compaction test, and made dynamic detection, from the dynamic compaction earth bearing capacity, collapsible treatment effect, dynamic compaction depth three aspects, analyzed the dynamic compaction test results, improved the basis for foundation construction.

loess foundation, dynamic consolidation test, collapsibility, bearing capacity

1009-6825(2017)15-0055-03

2017-03-17

張偉時(1958- ),男,高級工程師

TU473.16

A