建造航母衛我“藍色國土”

□ 余 瑋

建造航母衛我“藍色國土”

□ 余 瑋

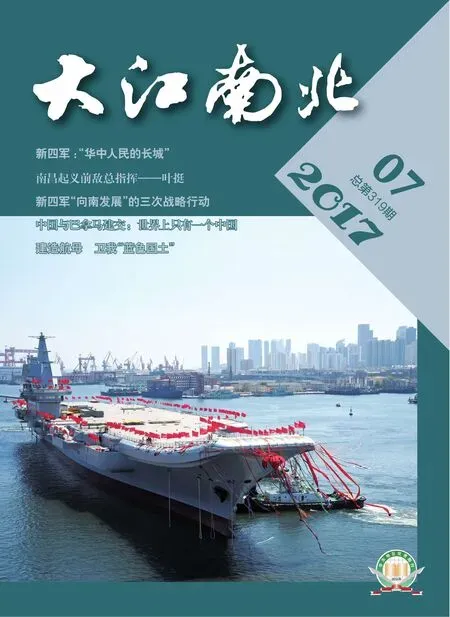

2017年4月26日9時許,第一艘由我國自行研制的航空母艦001A在中國船舶重工集團公司大連造船廠出塢下水。這歷史性的一刻,被定格為永恒的民族記憶。

這土生土長的“國之重器”,激蕩著億萬人民內心深處的民族自信和愛國情懷,彰顯著中國國家整體力量的提升!

而在5年之前還有這樣一個鏡頭:2012年9月25日10時許,停泊在大連港碼頭的中國第一艘航空母艦“遼寧艦”(舷號為“16”)懸掛滿旗,艦上官兵精神抖擻,分區列隊。中國船舶重工集團公司大連造船廠正式將“遼寧艦”交付海軍,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤出席交接入列儀式并登艦視察。“遼寧艦”的前身是被改造的前蘇聯的“瓦良格”號。

中國為什么要擁有航母,中國的航母夢做了多久,如何看待“中國航母威脅論”……所有這些都有待解答。筆者為此采訪了多位權威的軍事專家或參與過中國航母戰略計劃決策的核心人士。

一

在積貧積弱、受盡欺凌的舊中國,“造大船”,“建立大海軍”是絕無可能、連想都不敢想的事。

上世紀50年代,毛澤東主席以其特有的雄才大略,高瞻遠矚地提出:“必須大搞造船工業,大量造船,建設海上‘鐵路’,以便今后若干年內,建設一支強大的海上戰斗力量。”大海軍計劃就此提上議事日程,海軍于1959年10月提出遠洋海軍的第一步計劃,導彈為主,潛艇為重點,同時發展中小型水面艦艇,計劃很快獲批準。

周恩來總理心中也有揮之不去的航母情結。1973年10月25日,周恩來在會見外賓時感慨地說道:“我們南沙、西沙被南越占領,沒有航空母艦,我們不能讓中國的海軍再去拼刺刀。我搞了一輩子軍事、政治,至今沒有看到中國的航母。看不到航空母艦,我是不甘心的啊!”

1987年3月下旬的一天,84歲高齡的前海軍司令員蕭勁光從報紙、電視上同時看到了一條新聞:總參一位領導在與外賓會談時坦言,中國海軍的戰略是近海防御,不需要、也不準備搞航空母艦。短短幾句話,引起了蕭勁光的注意和深思,輕輕地重復了一句:“中國不需要搞航母?”然后又自言自語道:“這個問題要研究,不知劉司令怎么考慮?我的印象中,他是主張搞航母的。”蕭勁光說的“劉司令”,就是時任海軍司令員的劉華清上將。

就在媒體報道這一消息的第二天晚上,71歲的劉華清來到蕭勁光的住處。兩代海軍司令員在會客廳里,就中國到底要不要搞航空母艦,傾心交談。

長期以來,我國海軍歷屆領導對航母的發展關注有加。首任海軍司令員蕭勁光大將曾撰文指出,中國海軍需要航空母艦:一個船隊在遠海活動,沒有航空母艦就沒有制空權,沒有制空權就沒有遠海作戰的勝利和保證。

早在1970年4月下旬,劉華清根據上級指示,組織過航空母艦的專題論證,并上報過工程方案。當時,中國正與蘇聯全面交惡、與美國關系尚未緩和,安全形勢很嚴峻。美國的無人偵察機經常光臨中國的領海,在海空領域技不如人的中國軍隊除了表示抗議外,辦法并不多。中國的第一次航母論證,就是在這樣的背景下開始的。

這場由中央軍委發起的論證,具體的組織者是海軍司令部造船工業科研領導小組辦公室。在“文革”中受到沖擊的劉華清,當時剛從國防科委副主任的位子上離開,擔任“船辦”主任。但這一論證過程到了1971年9月份因為歷史的原因戛然而止。

二

1979年末,鄧小平預見到海洋將成為中國安全防御的重點,為了不分攤經濟建設的精力,提出“建設一支精干、具有現代戰斗能力的海軍”,并一再強調要精、要現代化,以應對近海作戰的需求。鄧小平的這一表態,表明中國的海軍進入“近海防御”階段。

劉華清曾回憶說:“1980年5月訪問美國時,主人安排我們參觀了‘小鷹’號航空母艦。這是中國人民解放軍和科技人員首次踏上航空母艦……在世人眼里,它被視為綜合國力的象征。它的存在與發展,也是各國軍事戰略家關注的焦點之一。”

1982年,劉華清出任海軍司令員。隨著海洋開發事業和海上斗爭形勢發展,我們面臨的海上威脅和過去大不相同,要對付具有遠戰能力的彈道導彈核潛艇和艦載航空兵。劉華清心想:“面對這種情況,中國海軍的實力顯得有些捉襟見肘。我們的海防邊疆遼闊,卻只有中小型艦艇和短程岸基航空兵,一旦海上發生戰事,有時只能望洋興嘆。發展航空母艦,則能很好地解決這些問題。”

1985年12月,海軍裝備技術工作會議召開。會議的主題是“盡快縮短海軍裝備與世界先進水平的差距”。會后,海軍裝備技術部提出了以后15年海軍裝備的發展設想。其中提到了要啟動航母論證。劉華清對此給出的指示是:航母總是要造的,到2000年航母總要考慮。

一年后,劉華清主持召開海軍發展戰略研討會,邀請了軍內外領導和著名專家。不少同志從維護我國海洋權益及收復南沙、臺灣回歸等戰略任務的需求出發,建議海軍發展航母。這和劉華清的想法不謀而合。

1987年3月31日,劉華清帶領張序三、李景兩位副司令以及海軍相關人員,向總參謀部和國防科工委匯報了關于海軍裝備規劃中的兩大問題:一是航母、一是核潛艇。這兩個問題涉及我國海軍核心力量的建設,是關鍵性問題。劉華清認為:“對航母的發展,‘七五’開始論證,‘八五’搞研究,對平臺和飛機的關鍵課題進行預研,2000年視情況上型號。”

1988年12月,國防科工委科技委評議申報的軟科學課題,“我國航母及艦載機發展可行性研究”被列入12個入選項目之一。有關負責人與專家于當年在青島召開了航母學術研討會,在航母的重要性、中國發展航母的必要性、盡早發展航母的可能性、研制指導思想、設想的航母戰術技術狀態以及論證開路、預研先行等6個方向展開了熱烈討論。

這段時間,有關航母的觀念有很多沖突,贊成的人很多,反對的也大有人在,主要是對國際形勢和國情判斷有所不同。后任中共中央政治局常委、中央軍委副主席的劉華清上將也一直心系航母,先后多次強調:“海軍有了航空母艦,海軍的質量就會發生大的變化,海軍的作戰能力也就有較大提高,有利于提高軍威、國威。”

“不搞航空母艦,我死不瞑目!”2011年1月14日,劉華清辭世,享年95歲。

我國既是一個陸地大國,也是一個海洋大國,擁有1.8萬多公里海岸線和6500多個沿海島嶼,有約300萬平方公里的“藍色國土”。國防大學教授黃宏少將說,從1840年鴉片戰爭到1949年中華人民共和國成立,中華民族遭受來自海上的外國侵略達470余次。人民海軍的建立和壯大,結束了中國“有海無防”的屈辱歷史。經過60多年的建設,人民海軍初步發展成為一支多兵種合成、具有核常雙重作戰手段的現代海上作戰力量。但由于經濟實力、科研水平等因素的制約,中國曾一直未能實現“航母夢”。“發展航母,是一種必要的選擇,這是出于戰略利益的維持,可以起積極的防御作用。不發展深水海軍,是非常被動的。”他認為,在世界軍艦發展日益大型化的時代條件下,我國的武裝力量要保衛國家安全、領海主權和海洋權益,履行自己擔負的神圣職責,沒有航母是不行的。

中國軍事科學學會常務理事兼副秘書長羅援少將認為,要有效維護我國海洋權益,航母數量至少不能低于3艘,其中1艘執勤、1艘訓練、1艘在船塢中維修——這樣,才能形成有效戰斗力。羅援表示,我們發展航母的依據,首先是根據國防需求,其次要考慮到國民經濟的承受力,還要考慮到我們的科學技術水平。但是,航母不光是單純的“吞金獸”,它也會帶來必要的經濟效益,拉動高科技產業鏈的發展。“我們看國防投入,不要光看投入的這一部分,更要看它的產出,它的產出就是給我們帶來了安全,這是金錢所換不來的。”

三

在議而不決之時,有兩起事件在某種程度上堅定了高層建造航母的決心:一是1993年美國海軍以懷疑中國向伊朗運送化學原料為由,在公海上攔截中國商船“銀河”號;二是1996年李登輝拋出“兩國論”,我軍在東南沿海舉行大規模演習,卻招來美國海軍兩支航母前來“示威”。

中國的航母計劃遲遲未決,這時一個讓航母從論證走向現實的機會出現了。

“瓦良格”號誕生于冷戰時代的蘇聯。上世紀90年代初,隨著蘇聯的解體,已完工70%的“瓦良格”號由烏克蘭獲得(在最初的幾年之內名義上仍歸屬俄黑海艦隊)。由于烏克蘭經濟狀況不佳,無力繼續建造,工程于1992年1月停工。

1998年4月,澳門創律旅游娛樂公司買下航母。2002年3月,歷盡艱險的“瓦良格”號航母抵達大連。船塢內,附著在“瓦良格”艦底厚厚的海洋生物被徹底清理,全艦表面噴涂防腐材料,螺旋槳、舵面等部件被檢修一新,艦島進行改造……我們用“瓦良格”號作為試驗艦,為以后的國產航母打下了基礎。

第二艘航母由我國自行研制,目前主船體完成建造,動力、電力等主要系統設備安裝到位。這次出塢下水是航空母艦建設的重大節點之一,標志著我國自主設計建造航空母艦取得重大階段性成果。下一步,該航母將按計劃進行系統設備調試和舾裝施工,并全面開展系泊試驗。

鑄劍不是為了戰斗,而是為了和平。中華民族是愛好和平的民族,對和平有著孜孜不倦的追求,國產航母將更有助于中國維護和平發展、捍衛世界和平。近年來,通過在亞丁灣、索馬里海域的護航和人道主義救援行動,中國向世界展示出負責任的大國形象。國產航母肩負的使命更是義不容辭,“維護海上通道安全,維護海外利益”“更好地承擔大國責任和義務”……從港灣邁向深海,中國航母將為中國的和平發展提供堅實保障,為世界和平貢獻力量。

多少年來,擁有航母一直是中國人懷揣的一個夢想。“零”的突破,既是量的飛躍,又是質的嬗變。如今,第一艘國產航母出塢下水,足可告慰幾代人的努力。而國產航母將要駛向的,不僅是廣闊的海洋,更是中國發展道路越走越寬的新藍海。

(編輯 韋瀟)