透視宇宙的中國智造—訪“慧眼”硬X射線調制望遠鏡總指揮兼總設計師潘騰

本刊特約記者 龐丹 潘晨 紫曉

透視宇宙的中國智造—訪“慧眼”硬X射線調制望遠鏡總指揮兼總設計師潘騰

本刊特約記者 龐丹 潘晨 紫曉

China' s Perspective of Universe: an Interview with Pan Teng, Chief Commander and Chief Designer of HXMT Satellite

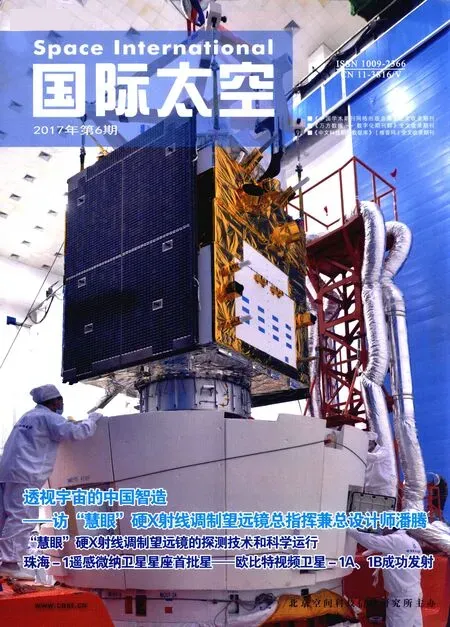

2017年6月15日,我國“慧眼”硬X射線調制望遠鏡(HXMT)衛星在眾所期盼中奔向太空。這一舉世矚目、自主創新的重大科學工程的實施,不僅填補了我國空間X射線空間望遠鏡研制的空白,為中國航天的技術進步畫上了濃墨重彩的一筆,并且使我國首次具有自主獲取高能天體原始觀測數據的能力,實現了在高能天體物理領域由地面觀測到天地聯合觀測的跨越式發展,樹立了工程與科學、技術與科學緊密結合,推動科技進步的典范。該空間望遠鏡發射成功后,“慧眼”硬X射線調制望遠鏡總指揮兼總設計師潘騰接受了本刊記者的專訪。

記者:祝賀您繼主持研制對地觀測亞米級分辨率遙感衛星高分-2之后,又填補了我國空間望遠鏡研制的一項空白。請您介紹一下該空間望遠鏡的功能。

潘騰:我們知道,空間傳播的電磁波,如無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線、γ射線等,按照波長或頻率、能量的順序排列起來,就是電磁波譜,X射線是電磁輻射波譜中的一段。人們日常生活中所熟知的具有透視能力的X光,僅僅是整個X射線譜中的一部分。科學界通常把宇宙中的X射線分為兩種,能量較高、波長在0.01~0.1nm之間的X射線稱為硬X射線;波長在0.1nm以上的則稱為軟X射線。硬X射線來自最靠近黑洞視界的區域,是探測黑洞和研究黑洞附近物理過程的一個關鍵窗口,“慧眼”主要對這一波段進行探測。20世紀90年代初,中國科學院高能物理研究所李惕碚院士等提出用調制解調成像的方法,依靠簡單成熟的硬件技術,來實現對硬X射線進行高分辨和高靈敏度觀測。“慧眼”應用我國科學家獨創的這一方法,可以實現寬波段、高靈敏度、高空間分辨率X射線巡天和定點觀測,從而探索宇宙空間X射線源;通過對銀道面大天區掃描巡天和監測,來發現新的高能爆發源和已知高能天體的新活動,同時還能對黑洞、中子星等天體的高能輻射進行高質量寬波段觀測;通過對觀測數據的分析解譯,來探索黑洞和中子星系統的活動和演化機制、基本性質,有可能催生出高能天體觀測突破性成果。因此,該空間望遠鏡的投入應用將使我國天體物理研究跨上一個新的臺階。

記者:作為我國第一個大型X射線空間望遠鏡,其工程實施有什么科學意義?

潘騰:該空間望遠鏡的發射和應用意義重大。從宏觀科學上來說,用調制解調方法對空間望遠鏡探測到的宇宙空間X射線源及其分布等數據信息進行分析,對解析空間存在的諸如超新星爆發、脈沖星推動等宇宙幾大科學現象以及演化的規律,豐富對這一空間科學領域未知現象的了解具有重要意義。迄今為止,國際上已經發射30多個X射線空間望遠鏡,獲得了大量的科學觀測成果。“慧眼”的發射和投入應用,其探測成果可以在國際上已取得大量成果的基礎上,進一步豐富人類X射線天文觀測的基礎數據,這些數據將進一步加深人類對宇宙空間的認識,科學意義十分突出和明顯。從基礎研究上來說,我們知道進行空間天文觀測的方式有兩種,一種是在地面觀測,另一種是在空間觀測。在地面上觀測由于大氣的擾動會影響望遠鏡的分辨率,大氣層會阻擋天體發出的很多輻射,被臭氧層吸收的紫外線就無法觀測到,X射線也很難穿透整個大氣層到達地表。而發射空間望遠鏡,把望遠鏡帶到空間進行觀測是最為高效的方式,所取得的數據有助于推動宇宙空間科學研究的深入。在人類發射的X射線空間望遠鏡中,仍在軌工作的、最為著名的要數美國“錢德拉X射線天文臺”,該衛星目前在軌工作已達16個年頭,取得了極其豐富的成果,改變了人類對宇宙的理解。我國發射和應用的“慧眼”是目前少數在軌運行的、非常重要的一顆,將成為2017-2021年國際空間X射線觀測主打數據源,對于推動世界空間基礎理論研究意義重大。值得指出的是,該衛星取得的觀測數據可為我國科學家首次贏得優先使用的權利,同時,按照國際慣例,在我國科學家專項應用一年之后,將面向全世界,這將推動該領域國際合作的深入,促進世界空間科學研究的深入,同時也可以增加這顆衛星的科學產出,提升我國在空間科學研究的國際影響力和地位。X射線是空間電子輻射波譜中比較復雜的一種譜段,很多天體現象的形成都與該譜段有關。我國“慧眼”攜帶的探測器能譜范圍非常寬,可以進行全譜段觀測,除了可探測空間X射線外,還可拓展進行γ暴等探測。特別是不僅可將宇宙事件從發生、發展到結束全過程的壯麗景象盡收眼底,還可看到這些景象出現時的時變過程,這對于推動突發天體現象的深入研究具有重大的意義。

從探測方法來講,我國科學家創新提出了調制解調方法進行數據解譯,該方法由于更充分地利用了數據中有關測量對象和測量儀器的信息,所以同樣的數據經直接解調可以得到比傳統方法好得多的反演結果,可實現高靈敏度和高分辨率的成像。與復雜和昂貴的編碼孔徑成像系統相比,分辨率高,同時噪音干擾能被有效抑制,背景異常干凈。這種方法具有簡單準確的優勢,可以極大提高探測定位的精度,其定位精度可以接近可見光探測精度,從而為“慧眼”探測宇宙空間各種高能事件,取得令人振奮的成果提供保證。

總之,我國首個X射線空間望遠鏡項目是我國自主創新的重大科學工程,工程的實施對于推動我國空間大科學系統建設,進一步豐富國際上X射線探測基礎數據,加深對宇宙空間的認識意義重大。

記者:與國外同類空間望遠鏡相比,“慧眼”有哪些突出的優勢?

潘騰:從工程和技術指標上來講,“慧眼”在同類空間望遠鏡中優勢非常明顯:首先,功能性能強,既能實現定點觀測,又能對大天區進行掃描成像,還能監測空間的高能爆發源;其次,探測波段寬,利用三種探測器,實現了1~250 keV的全覆蓋;第三,探測面積大,尤其是高能X射線空間望遠鏡的探測面積超過了5000cm2,是國際上同能區面積最大的準直型望遠鏡;第四,工作模式多;第五,平臺高可靠。完美的設計和制造技術,使得空間望遠鏡在各種極端的條件下都能可靠的完成觀測、數據星上存貯和及時下傳等工作,保證任務可順利實施。該衛星的研制,對于推動中國航天的技術創新同樣具有重要意義。

記者:在工程實施中,研制團隊是怎樣與用戶密切合作,大力協同,戰勝困難完成任務的?

潘騰:實際上,20世紀90年代初期,中國空間技術研究院和中國科學院就開始實施X射線空間望遠鏡項目的論證。2001年初,該項目通過評審。2001年4月26日,新華社正式向外界公布消息,中國將在2005年左右發射一顆自主研制的空間望遠鏡,把空間望遠鏡送入太空。后來,又用了10年時間圍繞著研制一顆高水平、國際一流的探測科學衛星的目標,對科學目標、工程目標和技術方案進行了多輪反復的研討與調整。2011年,該空間望遠鏡正式立項。高水準、高目標的提出,給衛星研制提出了許多新課題、新難點、新挑戰。

一是技術難度大,載荷新研制。作為國內首個空間望遠鏡,涉及到大量的全新探測器設計技術等,因此,研制難度很大。

二是溫控技術復雜,載荷限制條件多。“慧眼”基于解調成像方法基礎全新研制,載荷質量為981kg,其中望遠鏡本體質量達到935kg;其有效載荷主要是靈敏的儀器設備,需要在-60~-80℃的低溫下才能可靠地工作,必須確保探測望遠鏡不見太陽、地球和衛星本體,以免輻射增溫。同時,安裝在同一支架上的高、中、低能探測器對溫度指標要求懸殊,指標最大溫差達60℃。必須采取主動控溫和被動控溫相結合的方法,多種溫控手段并用,這就需要通過安裝遮陽板、采取多極隔熱、采用深冷熱管技術以及優化觀測狀態等方法實現載荷要求。

三是工作模式多種,姿態定向方式復雜。該空間望遠鏡運行軌道為距地球550km的圓軌道,不同于常規太陽同步軌道對地遙感衛星,“慧眼”用戶提出的實現全天區掃描的要求,對望遠鏡觀測模式的設計提出了極大的挑戰。為實現對全天球的空間天體高靈敏度的觀測需求,以及整星能源和散熱要求,“慧眼”必須采用傾斜軌道,并采用對日定向慢旋姿態、三軸穩定慣性定向姿態、慣性穩定小角度旋轉姿態、三軸穩定軌控定向姿態共四種慣性定向姿態控制方式,且具有大角度姿態機動的能力,從而保證“慧眼”巡天、定點、小天區、銀道掃描四種觀測模式的實現。同時,探測器對時間要求很高,要求記錄每一個到達的X光的準確時間,便于事后分析,因此,必須做到分毫不差。

四是科學載荷地面標定。與國內外過去發射的遙感衛星不同,在“慧眼”發射之前,科學載荷正樣件需要經過充分地面標定。載荷地面標定試驗為專項試驗,且標定周期長,按照國際慣例通常需要4~6個月。

上述這些復雜的要求為整星的總體方案設計與任務規劃帶來了重重困難。然而,在困難面前我們勇敢面對,結合任務約束與需求,著重對“慧眼”的工作模式展開了深入的論證,對研制難度較大的控制、測控、數傳、熱控等分系統的技術方案進行了反復專題討論,完成了多模式下慣性空間定向控制系統深入論證;針對“慧眼”測控與數傳任務的特殊性進行了測控與數傳方案優化論證,實現了全空間覆蓋,可見即可控可傳的測控與數傳方案;深入進行了慣性空間定向復雜外熱流熱控技術研究,增加了遮陽板以減小太陽直射熱流對載荷低溫的影響;簡化了熱控系統設計等等。通過上述總體深入論證與設計工作,簡化了望遠鏡系統和分系統設計的復雜性難度,實現了有效載荷超低溫度要求,滿足了整星多種觀測模式需求,保證了為有效載荷提供更多的科學數據。值得一提的是,在任務規劃安排上,我們盡可能給用戶和科學家提供靈活的選擇,多種選擇保證了探測目標的實現和任務的實施。

記者:業內都高度稱贊這個空間望遠鏡成功開啟了中國航天界與科學界聯手進行空間科學探測研究的新時代,是科學與技術,工程與科學結合的典范,請您介紹一下這方面的情況。

潘騰:這個空間望遠鏡由中國空間技術研究院總體部承擔衛星平臺的研制,中國科學院高能物理研究所承擔科學目標的提出和衛星有效載荷的研制。研制“慧眼”對于我們雙方都是第一次。我們需要充分了解用戶的科學目標和任務需求,用戶需要充分了解航天的標準法規和套路。這種情況要求我們必須實現工程與科學的深度融合,才能目標一致,相互了解,密切配合,達到目標。5年多來,我們按照王希季院士的希望和要求,在工程與技術、工程與科學、航天領域與科學研究領域深度融合上進行了積極的探索與實踐。主要表現在以下四個方面。

一是圍繞科學目標的實現突破空間望遠鏡工程關鍵技術。在“慧眼”的工程研制中,我們一直不斷加深對工程科學目標的理解,結合科學目標和用戶的要求突破相關關鍵技術,從“慧眼”工程上來努力實現。也就是說,每一個技術問題的突破,用戶每一項要求的提出,工程進展的每一步,都是與用戶部門的科學家們一道研究解決和實現的,從而,為科學目標的實現提供了有力技術支撐。

二是按照航天標準規范研制科學載荷。由于用戶方也是有效載荷研制方,在合作之初,我們按照中國空間技術研究院確保成功的“基本法”規范有效載荷的研制工作,促使了用戶研制快速進入工程狀態。面對此種情況,我們就對他們進行航天標準和規章制度、法規等培訓,使他們逐漸加深對航天標準、流程和質量管理措施的理解,形成共同的理念,共同的使命,共同的目標。在共同努力下,使任務步步順利推進,保證了進度和質量。同時,通過工程實踐也幫助用戶培養了一支航天產品的研制隊伍。

三是高質量進行產品配套研制。在科學載荷研制中,中國空間技術研究院承擔了大量的產品配套工作,比如,高、中、低能望遠鏡的處理電路由中國科學院高能物理研究所設計,中國空間技術研究院山東航天電子技術研究所承制,裝配由北京衛星制造廠實施。只要科學家有需要,我們都責無旁貸地提供保障。

四是高精度實施試驗驗證。比如,在望遠鏡的環境驗證上,中國空間技術研究院在科研生產任務十分繁重的情況下提供了大量的支持。再比如,與發射的其他衛星不同,“慧眼”有效載荷研制有一個特殊的要求就是射前標定,以取得有效載荷能量響應函數、探測效率、溫度響應等載荷核心技術數據,以便與“慧眼”在軌實測數據進行比對分析,檢測確定產品的基本狀態,該標定試驗結果將直接關系到“慧眼”在軌觀測結果的正確性、有效性和適用性。我們與科學家們一道完成了充分詳細、系統全面的標定工作,為X射線空間望遠鏡提供可信可用的觀測數據提供了成品。

通過上述工作,我們實現了在空間科學領域工程與技術,科學家與航天人的完美融合。因此可以說,“慧眼”項目的成功,是中國空間技術研究院和中科院高能所兩個“國家隊”在空間科學領域成功合作的典范,在用中國的理論、中國的衛星,托舉起中國天文望遠鏡,為中國和世界科學家提供了豐富的經驗。

記者:“慧眼”填補了我國在該領域的空白,作為總設計師,您怎樣評價研制它所取得的成果?

潘騰:概括起來主要是高水平、高可靠、低成本、國產化。首先,作為世界上同類空間望遠鏡中工作模式最多的衛星,“慧眼”無論從平臺的設計、姿態的控制到溫度的控制,都是數一數二的,體現出世界一流的水平。其次,采用相對成熟的衛星平臺,通過設計軟件,設置工作模式,提升平臺功能,巧妙的設計,與眾不同的方法,支撐全天區觀測、高低溫工作載荷的工作,實現了低成本。再有,衛星單機部件全部實現了國產化,這些單機部件已經過中國空間技術研究院多顆衛星的成功應用,在可靠性、長壽命上經受了考驗。

因此,“慧眼”設計壽命4年,按照低軌衛星設計,我們感到運行5年以上應該沒有問題。特別需要指出的是,“慧眼”的研制,充分吸收了中國空間技術研究院幾十年來衛星工程的成功經驗和技術成果,充分體現出研制隊伍滿足用戶需要進行產品設計制造的創新能力,充分展現了中國空間技術研究院在空間科學衛星領域研制成本更低,速度更快、可實現方法多,可拓展能力強的雄厚實力,同時中國空間技術研究院完整配套的科研生產體系,以及功能完備、世界一流的試驗驗證設施與技術,充分彰顯出多領域、多平臺、全方位服務科學探測和應用的能力,這些能力和水平可以保證我們按照用戶提出的任意要求量身定制,也就是說,只要有關領域有需要,科學家有需求,我們就做得到。