“慧眼”硬X射線調制望遠鏡的探測技術和科學運行

盧方軍 (中國科學院高能物理研究所)

“慧眼”硬X射線調制望遠鏡的探測技術和科學運行

盧方軍 (中國科學院高能物理研究所)

Exploration Technologies and Scientif i c Operation of Hard X-ray Modulation Telescope

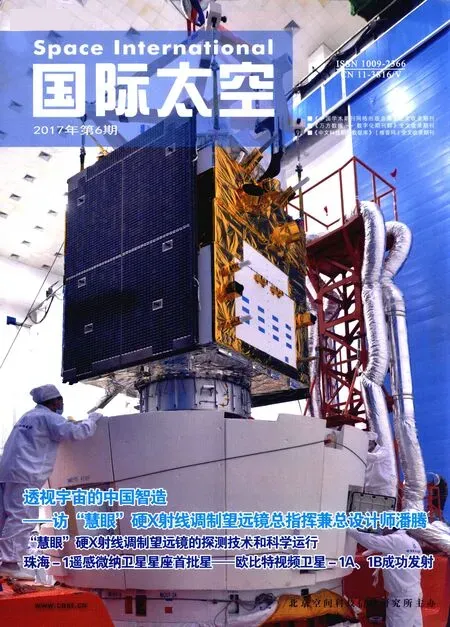

“慧眼”硬X射線調制望遠鏡(HXMT)是我國自主研制的第一個X射線空間望遠鏡。該空間望遠鏡于2017年6月15日在酒泉衛星發射場采用長征-4B運載火箭發射升空,并已成功獲得首批數據。

1 “慧眼”情況簡介

20世紀90年代初,中國科學院高能物理研究所(簡稱高能所)李惕碚和吳枚在高能天體物理數據分析中發展了直接解調方法(DDM),該方法克服了硬X射線成像的技術困難,可以用簡單成熟的準直型望遠鏡通過掃描觀測實現高分辨率和高靈敏度的硬X射線成像。1994年,在該方法和球載實驗的基礎之上,高能所提出“硬X射線調制望遠鏡”(后面用其新名“慧眼”)項目,主要科學目標是完成國際上首個高靈敏度的硬X射線巡天,發現大量新的硬X射線天體,并對重要天體進行高精度定點觀測,主要科學儀器是18個碘化鈉/碘化銫(NaI/CsI)復合晶體探測器,總面積約0.5m2,工作能段20~250keV。在預研到立項的論證過程中,根據國際天文學發展的需要,以及我國在空間X射線探測技術方面的進步,項目組又為“慧眼”增加了兩種新的探測器,即基于Si-PIN探測器的中能X射線望遠鏡(ME)和基于X射線CCD的低能X射線望遠鏡(LE),使“慧眼”的觀測能區擴展到1~250keV。2011年,“慧眼”工程正式批復立項。

“慧眼”采用分艙室式設計,有效載荷(科學探測儀器)位于衛星上部,服務艙以資源-2衛星平臺為基礎位于衛星下部。衛星總質量約2500kg,將運行在高度550km、傾角43°的近地圓軌道,在軌設計壽命4年。

2 有效載荷探測技術

“慧眼”的主有效載荷包括高能X射線望遠鏡、中能X射線望遠鏡和低能X射線望遠鏡。這三種望遠鏡安裝在同一個結構上,指向相同,可以在不同的能段同時觀測一個天體。由于不同能量的X射線輻射起源于天體上不同的物理過程或者具有不同物理條件的區域,因此在不同的能段觀測天體,可以對天體的活動給出更全面和準確的診斷。此外,為監測衛星所處的帶電粒子環境,對衛星在軌可能出現的故障進行診斷,并為望遠鏡的本底估計提供輔助數據,“慧眼”還搭載了一臺空間環境監測器(SEM),安裝在衛星載荷艙的外面。

高能X射線望遠鏡

高能X射線望遠鏡位于中央,整體結構為圓柱形,由主探測器、準直器、在軌標定探測器、反符合屏蔽探測器、粒子監測器、高能電控箱和高能配電箱組成,是世界上在20~250keV能區探測器面積最大,既可用于對特定X射線源進行高精度定點觀測,又可以進行掃描成像觀測的望遠鏡。

X射線在物質中沉積能量的作用機制有三種:光電吸收、康普頓散射和電子對產生,其中,電子對產生效應只在入射X射線光子能量大于1.022MeV(即兩個電子的靜止質量對應的能量)的時候才會發生,超出了“慧眼”的正常觀測能區,這里不予考慮。對于高能X射線望遠鏡關心的20~250keV的硬X射線,其與物質相互作用的主要方式是康普頓散射和光電效應。這兩種過程都是入射光子與物質作用時將部分(康普頓散射)或者全部(光電吸收)的能量轉換成次級電子的能量,同時入射的光子完全消失或者被散射變成另一個能量較低的X射線光子,而產生的次級電子會通過電離和輻射過程將能量全部損失掉。對于一些特殊的晶體材料,電子在其中通過電離使部分原子躍遷到激發態,原子很快退激(典型時間小于0.1μs)并發射出熒光光子,這種特殊類型的晶體就是在X射線探測中經常用到的閃爍體探測器。

高能X射線望遠鏡的主探測器采用鉈激活碘化鈉[NaI(Tl)]閃爍晶體,共18個單體,總探測面積約0.51m2。每個主探測器單體的探測器晶體是由3.5mm厚的鉈激活碘化鈉晶體和4cm厚的鈉激活碘化銫[CsI(Na)]晶體耦合在一起組成的復合晶體,鉈激活碘化鈉晶體在前,鈉激活碘化銫晶體在后,再通過一個10mm的石英玻璃耦合到一個光電倍增管(PMT)上。

對正常觀測而言,鉈激活碘化鈉晶體是有效探測晶體,其發光衰減時間常數為230ns;厚厚的鈉激活碘化銫晶體用于抑制本底,其發光衰減時間常數為630ns。X射線光子入射到主探測器上,有的X光子會將全部能量沉積到鉈激活碘化鈉晶體中,稱之為碘化鈉事例或“好事例”;有的X光子會把全部能量沉積到鈉激活碘化銫晶體中,稱之為碘化銫事例;有的X光子會在兩種晶體中都沉積部分能量,稱之為康普頓事例或混合事例。在正常觀測中,只有碘化鈉事例是需要保留的科學事例,碘化銫事例和混合事例都是需要被去除掉的屏蔽事例。因為兩種晶體的發光衰減時間常數不同,反映到上述的三種事例經過光電倍增管后形成的電脈沖信號的寬度不同,根據最終的電脈沖寬度可以將碘化鈉事例(好事例)挑選出來,這就是所謂的脈沖形狀甄別技術。在“慧眼”上,雖然通過脈沖形狀甄別技術挑選出了碘化鈉事例,但是與碘化銫晶體相關的事例也保留下來并傳到地面。正是因為所有的事例都傳到了地面,為“慧眼”增加γ射線暴監測的能力提供了可能。

在主探測器的前方和側面安裝了接近全覆蓋的反符合探測器,以便對空間的高能帶電粒子(比如電子、質子等)進行主動屏蔽,在主探測器已采用碘化銫晶體的基礎上進一步抑制本底。其工作原理是,當帶電粒子穿過反符合探測器中的塑料閃爍體時,由于電離作用在塑料閃爍體中沉積能量,產生閃爍信號,而高能X射線與塑料閃爍體的作用截面(包括光電作用截面和康普頓散射截面)非常小,反符合探測器對穿過的X射線基本無反應,因此,當主探測器和反符合探測器同時記錄到一個事例時,這個事例極可能是帶電粒子引起的,可以作為本底事例被排除掉。這種反符合探測技術在粒子物理實驗和空間高能天體物理探測中獲得了廣泛的應用。

在每個主探測器的前面安裝了在軌標定探測器,其作用是為主探測器提供標準能量的X射線光子,并通過監測這些X射線光子在主探測器上造成的信號大小,隨時調節主探測器的增益,保證主探測器工作穩定,正確獲取入射X射線的能量信息。此外,高能X射線望遠鏡還包括3臺粒子監測器,它們監視空間粒子流強,當空間粒子流強過大時提供預警信號,降低主探測器的工作電壓,保證其安全。

中能X射線望遠鏡

中能X射線望遠鏡包括近乎全部相同的3個探測器機箱,由1個電控箱控制。每個中能X射線望遠鏡探測器機箱均可獨立工作,用于探測天體發出的5~30keV的X射線輻射,電控箱的主要作用是為探測器機箱供配電,并實現探測器機箱和衛星平臺之間的指令和數據通訊。

探測器機箱包括遮光罩、準直器、探測器和前端電路等。遮光罩一方面屏蔽雜散光對探測器的影響,另一方面也作為輻射制冷器將探測器發出的熱量輻射到宇宙空間,滿足探測器-40~-20℃的工作溫度要求。Si-PIN探測器的作用就是探測被觀測天體的X射線輻射,其工作原理是:能量為E的X射線與Si-PIN探測器發生作用,其能量全部消耗在探測器的有效體積內,并轉化成電子空穴對,電子在偏壓電場的作用下被收集,通過前端電路讀出,形成一個事例。電子空穴對的數目正比于入射X射線光子的能量,因此根據讀出信號的大小可以推算光子的能量。中能X射線望遠鏡所用Si-PIN探測器為國內自行研制,厚1mm,探測能區5~30keV,與低能和高能X射線望遠鏡的觀測能區之間有很好的交叉覆蓋。

探測器機箱所產生的科學數據會按照低電壓差分信號(LVDS)接口協議傳送到中能電控箱。除科學數據外,探測器機箱還產生一部分工程數據,這包括了探測器的工作溫度,電子學系統的監測電壓、電流等信息。工程數據也通過低電壓差分信號接口傳輸到中能電控箱,它們不僅用于對載荷工作狀態的監測,而且還在科學數據分析中用于輔助確定儀器的響應函數。

與高能X射線望遠鏡相似,來自于其他方向的X/γ射線和空間帶電粒子也會在中能X射線望遠鏡探測器上造成本底事例,因此,中能X射線望遠鏡也采取了幾項本底屏蔽措施,包括在探測器的前方安裝準直器、在探測器機箱內壁貼加薄鉭片等。此外,部分本底事例是帶電粒子和衛星結構相互作用產生的次級效應,會同時在幾個探測器面元上造成信號,而入射的源X射線光子只會在一個探測器上造成信號,因此,中能X射線望遠鏡還利用了探測器面元之間的交叉反符合,進一步降低本底水平,提高探測靈敏度。

低能X射線望遠鏡

低能X射線望遠鏡也是由3個探測器機箱和1個電控箱組成。每個機箱的結構包括遮光罩、準直器、探測器和前端電子學等幾個部分。低能X射線望遠鏡的主要科學目標之一是研究天體在軟X射線能段的快速光變,要求既具有低的探測閾值和高的能量分辨率,又具有高的時間分辨率,因此選用掃式電荷器件作為探測器。掃式電荷器件是一種特殊類型的X射線CCD,它采用連續讀出的方式,犧牲入射光子在CCD上的位置信息,但獲得了高的時間分辨率,整片掃式電荷器件的讀出時間只有1ms,遠小于普通CCD秒量級的讀出時間。低能X射線望遠鏡探測的是低能X射線光子,它們在探測器上造成的信號很弱,為了降低該望遠鏡的低能探測閾值,提高能量分辨率,掃式電荷器件一般工作在-80~-50℃的低溫狀態下,以降低探測器暗電流造成的系統噪聲。低能X射線望遠鏡安裝了熱管,可以將掃式電荷器件產生的微小熱量傳遞至遮光罩,再輻射到宇宙空間,以保證探測器的低溫工作環境。在-80~-50℃的工作溫度下,低能X射線望遠鏡在6keV附近的能量分辨率大約為150eV,與美國的“錢德拉X射線天文臺”(Chandra X-ray Observatory)和歐洲的“牛頓X射線多鏡面”(XMM-Newton)等先進的X射線空間望遠鏡相當。為了降低本底水平,提高靈敏度,低能X射線望遠鏡也采用了與中能X射線望遠鏡相同的本底抑制措施。模擬計算表明,帶電粒子在低能X射線望遠鏡上造成的1~6keV之間的本底幾乎可以全部屏蔽或反符合掉,大大提高了觀測宇宙X射線輻射的能力。

3 科學觀測模式及研究目標

“慧眼”的科學觀測模式包括掃描成像觀測模式、定點觀測模式和γ射線暴監測模式。這些觀測模式與衛星不同的科學目標相對應。

觀測模式

“慧眼”的3種望遠鏡都是準直型望遠鏡,即只有位于準直器視場內的天體發出的X射線才能照射到探測器上,而且與視線方向的夾角越大,有效探測面積越小。在掃描觀測模式下,由于天空中存在著亮度不同的X射線源,望遠鏡在掃過不同區域時探測器的計數率也在變化,通過分析計數率變化和望遠鏡姿態之間的關系,可以重建獲得天空X射線源的位置和流強。掃描觀測是“慧眼”發現監視已知源的流強變化以及發現新天體的主要手段。

定點觀測則是指向某一天體進行長時間的觀測,可以獲得被觀測天體高統計量的觀測數據,從這些數據中可以獲得天體的輻射能譜和流強隨時間的變化等信息,從而了解天體的物理狀態及其變化過程。

最近,我們還開發了一種新的觀測模式,即γ射線暴觀測模式。“慧眼”設計的觀測能量段是1~250keV,而且準直器限定的視場也比較小,原則上講不能監測在天空隨機出現的γ射線暴等爆發現象。但是,“慧眼”上的高能X射線望遠鏡主探測器用于屏蔽從背面入射本底的碘化銫晶體厚達4cm,高于300keV的硬X射線和軟γ射線光子可能穿透準直器等結構材料,照射到碘化銫晶體上并使之產生熒光,從而被光電倍增管接收到。在一般的天體物理觀測中,通常認為碘化銫的信號來源于環境本底,是不下傳到地面的,但是“慧眼”將所有碘化銫晶體信號都下傳到地面了,因此為在300keV以上的硬X射線/軟γ射線能段探測γ射線暴提供了可能。

科學研究目標

“慧眼”具體的科學目標有以下4個:①進行大天區的X射線巡天,發現新的天體或已知天體的新活動;②對X射線雙星系統進行高精度的定點觀測,研究其快速光變;③觀測孤立脈沖星、強磁場中子星和中子星X射線雙星中的X射線暴,研究致密物質的狀態方程;④監測200keV~3MeV能區的暴發現象,研究γ射線暴,尋找引力波暴的電磁對應體。

(1)寬波段大天區X射線巡天

“慧眼”將對銀道面進行經常性的掃描觀測,發現新的(暫現)X射線源,獲得其寬波段(1~250keV)X射線輻射性質,并在發現這些源處于暴發態的時候,指向其進行高精度的定點觀測,組織其他空間和地面望遠鏡對這些天體源進行多波段聯合觀測。

在銀河系內,存在一類致密星(黑洞、中子星、白矮星)和正常恒星組成的X射線雙星系統。由于致密星存在強引力場,部分正常恒星的物質會被致密星所俘獲,并最終掉入黑洞或落到中子星、白矮星的表面。在下落的過程中,物質溫度會升高到幾百萬度到幾千萬度,將引力能轉換成X射線輻射釋放出去。多數時候,這些天體的X射線輻射比較弱,甚至于探測不到,但有時候由于被俘獲的物質量增加,X射線流強會變得非常高,因此被稱為暴發源或瞬變源。這些源多位于銀道面上,歷史上每一次銀道面和銀河系中心方向的巡天和監測都發現了已知源的新活動以及新(類型)的瞬變源,由于瞬變源為研究致密星物理、伴星性質和吸積過程,以及理解天體源多樣性提供了寶貴的機會,每一次發現新的瞬變天體都會形成國際多波段、多天文臺和天地一體化觀測的熱潮。對銀道面的掃描巡天觀測將是“慧眼”的重要研究內容,下圖給出了對銀道面進行一次掃描觀測后的曝光分布(紅色的標記表示天空中已知的亮X射線源,標記的大小和源的流強成比例)。

(2)對X射線雙星系統進行定點觀測,研究其多波段快速光變和能譜

X射線雙星系統的一個重要特征是存在不同的輻射態,即流強高、能譜軟的高軟態,流強低、能譜硬的低硬態,以及位于這兩個態之間的轉換態。但是這些長期活動和演化的機制目前并不清楚,因此需要對若干典型的黑洞和中子星進行長期的、寬波段的高頻次監測,以理解不同類型的能譜態和時變態的演化和轉換機制。盡管以前的每一個X射線天文衛星都對幾個經典的X射線天體做了大量的觀測,但是由于缺乏同時的寬波段、高統計量、高時間分辨率和良好能量測量的觀測,一些基本問題仍然不清楚,“慧眼”能區寬、面積大、低能段能量分辨率高、時間分辨率高并可以觀測強源,在X射線雙星多波段快速光變研究方面具有獨特的優勢。此外,利用“慧眼”覆蓋能段寬和低能段能量分辨率高的特點,還可以對黑洞的自轉參數進行精確的測量。

(3)觀測磁星,研究強磁場下物質的狀態方程

反常 X 射線脈沖星和軟γ射線重復暴是具有特殊性質的中子星,它們的表面磁場強度可能超過量子電動力學的臨界磁場強度(4.4×109T),因此被稱為磁星。磁星的X射線輻射光度遠超其自轉能損率,而且在X射線能段表現出巨耀發、爆發和周期跳變等活動性,反映磁星本身很不穩定。對脈沖星的周期長期監測,有助于發現形式更多、表現更豐富的活動性,從而解決脈沖星(尤其是磁星)的能量來源之謎。

(4)監測研究γ射線暴,尋找引力波暴的電磁對應體

γ射線暴是來自天空中某一方向的γ射線強度在短時間內突然增強,隨后又迅速減弱的現象,持續時間在0.1~1000s,輻射主要集中在0.1~100MeV的能段。γ射線暴發現于1967年,是目前已知能量僅次于宇宙大爆炸的爆發現象,可能是巨大恒星在燃料耗盡時塌縮爆炸或者兩顆鄰近的致密星體(黑洞或中子星)并合而產生的。在γ射線暴工作模式下,高能主探測器可以監測(未受地球遮擋的)超過一半天區的γ射線暴發現象。模擬分析表明,一年可以看到近200個γ射線暴,將為研究它們在300keV~3MeV能區的能譜和光變提供珍貴的樣本。由于兩個致密天體的并合除了可能發生γ射線暴,也會產生較強的引力波,因此,觀測γ射線暴是探測和研究引力波電磁對應體的重要方式。

4 “慧眼”運行展望

“慧眼”在幾個月的在軌測試階段結束后,將正式開始科學觀測。為了充分發揮它的科學能力,2016年6月,我們向全國公開征集“慧眼”的首輪核心觀測提案,即征集科學意義重大、需要大量觀測時間的觀測提案。提案征集得到了天文界的熱烈反應,共征集到大小提案90份,來自中國科學院6個研究所和包括香港大學和臺灣清華大學在內的全國10所高校,提出的總觀測時間需求差不多7年。經過科學和技術評估,最終從90份觀測提案中優選了一定數量的核心提案,并在此基礎上制定了第一年的觀測規劃。在第一年的觀測規劃中,有近1/3的時間將進行銀道面的掃描觀測,其余的時間用于對X射線雙星、孤立脈沖星的定點觀測。此外,還留出了部分機動時間,用于在特殊天象出現時進行機遇觀測。

今后,根據“慧眼”的運行和觀測開展情況,還將適時進行后續的提案征集。參照國際空間望遠鏡數據管理的慣例,如果提案獲得批準,提案人及其合作者將可以在第一時間拿到相關的觀測數據,并將在1年左右的時間段內專享這部分科學數據的使用。數據專享期結束后,大部分數據將對國內外開放,以方便更多的研究人員利用“慧眼”的觀測數據進行研究工作。