Cindy Sherman辛迪?舍曼:自拍 自導 自演的“千面女王”

Clara

“我只是碰巧成為我的模特,我想要表現的是任何一個人。”

“我不喜歡繪畫,那種自以為是的高雅藝術。”

什么原因使得一張既不色情也不賞心悅目的照片賣出了約390萬美元的價格?故事,就要從她的創造者也就是照片中的那個“橙色少女”——美國著名女攝影家辛迪·舍曼說起。

“我恨攝影技術,討厭一些人對此糾纏不休……攝影家關心的是從選材到印刷,都要循規蹈矩、不可逾越。這正是我對攝影術的厭惡之處。我不能忍受街頭攝影師們挎著相機拍攝雷同的風景和樹木。”導演、演員、攝影師,辛迪·舍曼身兼數職于一身,而這一切都不過是為了自己的“自拍”所服務。舍曼拋棄掉傳統的肖像攝影,轉而通過先鋒概念藝術的自拍方式將攝影成功推向了藝術領域。以致于先前那些繼承她的、模仿她的、反叛她的,最后都用各種各樣的方式向她致敬。

1954年出生的辛迪·舍曼是解構主義、后現代主義、女性主義評論家心中的女皇。在大學剛剛畢業時,舍曼便憑借《無題電影劇照》系列在藝術圈展露頭角。1999年,舍曼被美國《藝術新聞》雜志評選為“20世紀最有影響的25位藝術家”之一,躋身于杜尚、波伊斯、沃霍爾、勞森伯格等藝術巨人之列。

2011年5月11日,在佳士得拍賣會上,舍曼的攝影作品《無題96號》以389.05萬美元成交,創造了攝影作品交易的最高紀錄。此后,舍曼又先后獲得了包括美國國家藝術獎、古根海姆紀念獎、哈蘇國際攝影大獎等在內的很多重大獎項,成為現代藝術中深有影響的人物。

我只是碰巧成為了自己的模特

“辛迪·舍曼的照片都在說謊,但它們卻聚焦、嘲諷了那些存在并操控我們的東西,甚至讓這種揭示飆出了不平常的強音。”德國評論家芭拉·M·亨克曾說道。舍曼的照片最不真實,而又最真實,因為表面的荒唐與夸張的扮演背后其實是對很多女人生活的最真實寫照。

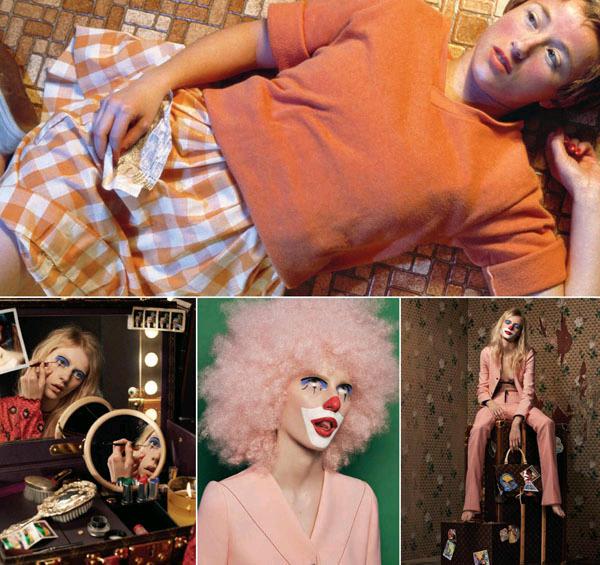

時尚的犧牲品、藝術史上的偶像、在海灘公路上逃跑的妓女、悲劇的貴婦人、狂躁的小丑、比華利山家庭婦女、好萊塢電影海報里的明星等各種風情的女性形象以及口罩、假發、假肢等信手拈來的玩具,都被舍曼重新拼接再置放在各種夸張、恐怖、詭異、諷刺的場景里再造出一些舍曼式的社會批評味道。

雖然在大多數的作品里,只有藝術家獨自一人出現,但這并不等同于“水仙花情結”泛濫的自拍照。舍曼說:“我只是碰巧成為我的模特,我想要表現的是任何一個人。”但與此同時,舍曼的個人身份又貫穿在創作始末,她一人肩負起一個創作團隊的工作,身兼選題、攝影師、模特、化妝、發型、造型、道具、美術指導、后期處理數職——這令她的作品更加值得玩味——她使用了兩種不同的語言來與觀眾對話,一種是她選用的人物形象,另一種是潛藏在形象之后的她本人的藝術語言。

評論人朱迪絲·威廉森認為“觀眾在意識到他們的岑靜而忽略了對婦女的形象和認同:正如一套性感的黑色服裝會讓你看起來象個蕩婦,然而蕩婦只是一個想象,它需要觀眾的參與方能完成。”而舍曼則試圖通過這些作品去引導觀眾思考:是什么造成了這些人的差異和她們完全不同的人生?面對她們的寂寞、孤獨、掙扎,被動等待和積極進取,社會該如何面對?事實上,這些形象只是突兀地,連續地,集中地出現在她的作品中,而在電影中,這種“刻板成見”的印象隨處可見。舍曼說:我用這種形象是為了表達我對性的曖昧態度——我們就是在這樣一些女性形象的陪伴下成長的,電影中也大量充斥著這樣的角色,而人們反倒希望你成為一個良家女子。

舍曼的作品一直很“舍曼”

舍曼認為自己的怪異品味與生俱來:“小時候鄰里間常常開化裝派對。同齡的小女孩兒喜歡扮作小公主、小精靈或者漂亮的女巫什么的,但我鐘愛的角色是又老又丑的巫婆和怪物。”舍曼出生于美國新澤西州,并在長島郊區長大。父親是工程師,母親是學校老師,她是五個孩子中最小的一個。很小的時候就喜歡把母親和祖母的衣服穿在身上,一個人在鏡子前玩耍。童年時的很多美好時光都沉浸在電影、電視影像氛圍之中。

1972年,舍曼進入紐約州立大學布法羅學院就讀期間對視覺藝術產生了濃厚的興趣,在短暫的繪畫學習之后,她放下畫筆,改用攝影作為自己的表達方式。“我不喜歡繪畫,那種自以為是的高雅藝術,”舍曼說,“比起一筆一畫地臨摹別人的作品,相機能直接地表達我的想法。”但作品顯示,她并未對攝影抱有任何程度的謙卑,反而用一種極為個人化的激烈態度與傳統的攝影美學對峙。她說:“我鏡頭下的人物與傳統攝影中追求的人物形象完全不同,她們十分忠于自己的怪異之處。這樣的人對我來說是神秘的,難以征服的。”

也就是在大學期間,舍曼遇到了后來的男友羅伯特 · 朗格(當代藝術家)。因為當時布法羅紐約州立大學側對面是奧爾布賴持-諾克斯(Albright-Knox)藝術畫廊,是當時美國重要的先鋒藝術畫廊,展出了許多歐美的當代藝術作品。舍曼就跟著朗格接觸到了當代藝術,并且還跟同學一起在大學里創辦了一個藝術家小藝廊“廳墻”。

1975年,舍曼拍攝了《無題A-E》,通過化妝和不同樣式的帽子塑造了5個不同的人物形象,比如《無題A》中小丑、《無題D》中的小女孩。她非常迷戀于改變自己的身份,所以經常去逛便宜的商店,挑選一些舊衣服和舊首飾。“我買的和收集來的東西越來越來越多,然后,我所設想的人物形象一下子就成形了,這些東西能給予了我足夠的靈感。”

1975年創作的“公車乘客”系列中,她將自己化裝成不同社會身份的男人或女人,以站、坐、蹲等姿態在一面白墻前的椅子上扮演等待公車的乘客。而在“謀殺疑云”系列中,藝術家則化身為不同人物,假裝在一起謀殺案后接受調查。這兩組作品代表著她早期對社會身份的探索,直到2000年才首次與觀眾見面。

1981年,舍曼的注意力聚焦到電視、電影和平面媒體塑造的女性形象上,她將自己打扮成不同風格的女人,姿態曖昧地拍成照片,以雜志對頁開的版幅印刷出來。評論界認為,她的創作受到HannahWilke、Eleanor Antin、Adrian Piper等早期女性主義藝術家的極大影響,作品用意是在抨擊男性在閱讀《花花公子》時表現出的偷窺欲。

這些作品一經推出便引起強烈反響,有人稱她太像只驚弓之鳥,“非要把女性塑造成受害者”,更有評論家將她比作“復仇女神”,要推倒壓在女性靈魂上“三座大山”。而舍曼本人則認為“女性主義”是一種無稽之談,她解釋道:“我的本意是希望做一個有趣的實驗:男人們在翻看一本嚴肅的雜志時不小心翻到了色情圖片,他們的心態會是如何?會不會產生一種類似于偷窺的負罪感?這個心理特別有趣。”一直以來,她將自己的創作目的定義為“旨在表現欺騙與虛偽、電影與表演、恐怖與怪誕、神話與童話、性別與階級身份等”,與“女性主義“毫不相關。 “雜志插頁”系列是舍曼職業生涯的轉折點——正是從這時起,這位年輕的女藝術家引起了藝術圈的高度關注;各大美術館開始收藏她的作品;卡塞爾文獻展與威尼斯雙年展也向她伸出橄欖枝。

藝術界風云變幻,舍曼依然沉醉于自己最怪異的幻想。在“9·11”事件后,她開始了“小丑”系列的拍攝,他們跳入鮮艷的色彩,躲在駭人的面具后面。他們激動、丑陋、可怖、痛苦、歇斯底里。在一種縱情愉悅的氣氛中,透著噩夢般的情緒。

而今舍曼已經63歲,她開始運用藝術處理衰老的問題。關于扭曲的自我,她發展出一系列新的圖像:某個年齡段的女性拼命想讓自己看起來未被歲月侵蝕,她們通常會去注射肉毒桿菌,躺上整形手術臺。舍曼慣用的模仿伎倆讓位于傷感的現實:戴上匕首形狀的耳環、鋪上厚厚的粉底、裝上橡膠的皺紋。她也開始借助數碼技術讓眼睛變大、將下巴削尖。她開始正兒八經扮演起拼命想要變得更年輕的她的前輩。

時尚喜歡跟當紅的人談合作,舍曼也樂意將自己的形象交付出去販賣商品。所以大家都對舍曼的創作動機產生各種猜想,但他們終究發現舍曼并未因時尚元素的介入就對自己的風格有些許的改變。1983年,舍曼在時裝零售商DianneBenson的邀請下嘗試著開始為時尚界工作,她的兩組照片首先發表在法國版《Vogue》上。當然,模特換成了真正的時裝模特,不過畫面中的形象仍舊與傳統的時裝模特大相徑庭,充斥著呆滯的、憤怒的、沮喪的、筋疲力盡的、內心扭曲的、失心瘋的、被侮辱與被損害的女性形象。

雖然知道拍出來的照片會不夠美,但品牌依舊對于舍曼有著莫大的興趣,舍曼也一直將自己的工作重心一度偏向時裝廣告拍攝——Comme des Gar?ons 1994秋冬廣告、Marc Jacobs 2006年廣告、M.A.C 2011年廣告均出自她之手。2008年,她與Balenciaga聯手拍攝6張“無題” 系列照片,她身穿Balenciaga的新款秋裝,臉上蓋著厚厚妝容,偽裝成時尚界人士的模樣招搖過市,為她設計造型的正是品牌掌門人Nicolas Ghesquière。

2012年,舍曼的早期作品入駐GUCCI古馳博物館第三期現代藝術展覽項目。同年,MOMA現代藝術館也為辛迪 · 舍曼舉辦了作品回顧展。2014年,作為一百六十周年紀念的一部分,Louis Vuitton路易威登邀請了六位攝影師與藝術總監參與到“致敬Monogram”項目,舍曼就是其中一位。舍曼為這個系列創造了一個有多個顏色抽屜的行李箱。而對于視覺圖像,舍曼則以自己前的作品《小丑》為靈感,將模特Julia Nobis化妝成了一個俏皮可愛的小丑。

“她理解時尚有自身的一套語言系統,”紐約現代美術館(MoMA)助理策展埃娃·瑞斯皮妮說,“她創作了反時尚的時尚影像。時尚工業不得不再三尋求她的加盟,即便他們知道他們不會得到漂亮的作品。”

“舍曼解構、再造了人物攝影,當她駕臨這一領域時它本已經奄奄一息。她嚴格限制自己的題材,同時挖掘出無數的可能性,她激勵年輕一代藝術家通過不同媒介探索自身的身份。”瑞斯皮妮如是說。很多其后的藝術家也發掘著類似概念,比如角色扮演、身份的本質,性別和文化刻板印象,在電視、電影、廣告完美化形象下對個人的壓力。惠特尼博物館館長Donna De Salvo則認為,“舍曼從根本上改變了圖像構建的方式。她賦予人物攝影更多概念化的意涵。”

舍曼永遠模糊了攝影和高尚藝術的界限。1981年,她的個展引發了策展人和藝術史學家關于攝影是否是高尚藝術的爭論。盡管此前有很多攝影奇才,比如曼·雷、黛安·阿勃斯,但他們只是被視為最重要的“攝影師”。上世紀80年代起,攝影終于和繪畫一起被相提并論,這部分歸功于舍曼。

“我想我只是運動的一部分,一代人的一分子,”舍曼說,“也許是比較走紅的那一位,但如果沒有我,一切也會發生的。”