高校環境類實驗室生物安全現狀調查

王先亮, 嚴慧聰, 汪美貞

(1. 浙江理工大學, 杭州 310018; 2. 浙江工商大學 環境科學與工程學院, 杭州 310018)

高校環境類實驗室生物安全現狀調查

王先亮1, 嚴慧聰2, 汪美貞2

(1. 浙江理工大學, 杭州 310018; 2. 浙江工商大學 環境科學與工程學院, 杭州 310018)

分析了高校環境類實驗室生物安全的重視程度和投入力度、實驗人員生物安全認知程度和困惑。對杭州4所高校環境類實驗室的240名實驗人員進行問卷調查。結果表明,環境類實驗室常規安全受到重視,規章制度到位,實驗人員基礎安全知識掌握較好,但在生物安全知識、生物實驗操作安全和突發情況應急處置方面表現的不夠理想,學校的重視程度、實驗人員的專業安全知識有待提高。高校應高度重視,確立規范,強化安全意識;建設隊伍,落實責任,加強監管。

環境類實驗室; 生物安全; 現狀研究

0 引 言

實驗室是高校開展實驗教學、進行科學研究、提供社會服務的重要基地,同時也是高校培養學生實踐能力、提升創新能力、完善綜合素質的必備場所。隨著實驗室人員流動速度加快、危險實驗用品增多,近年來火災、中毒和環境污染等事故不斷發生,實驗室生物安全問題,受到廣泛重視。

高校環境類實驗室主要開展環境相關問題的研究,多涉及跨學科的知識和內容,如生物、化學和物理等。與專業生物實驗室的實驗研究相比,環境類實驗室中的生物研究有其特殊性:環境類生物實驗室研究對象為復雜微生物菌群,這些微生物菌群既包括病原菌也涵蓋非病原菌,通常情況下,這些復雜菌群的具體結構是未知的。作為環境大類中的一個分支,環境類生物實驗室還存在與其他理化實驗室公用包括分光光度計、搖床、恒溫培養箱等儀器增加暴露風險的現象。此外,環境類實驗室實驗人員也存在認知問題,對生物知識、危害性、預防手段了解不足,意識不深。

鑒于環境類實驗室生物實驗的特點,為了更好地進行實驗安全防范,有必要對環境類實驗室生物安全現狀進行調查,分析高校對環境類實驗室生物安全的重視程度和投入力度,分析實驗人員的生物安全認知程度和困惑所在,提出改進和完善環境類實驗室生物安全防范措施。

1 調查對象與方法

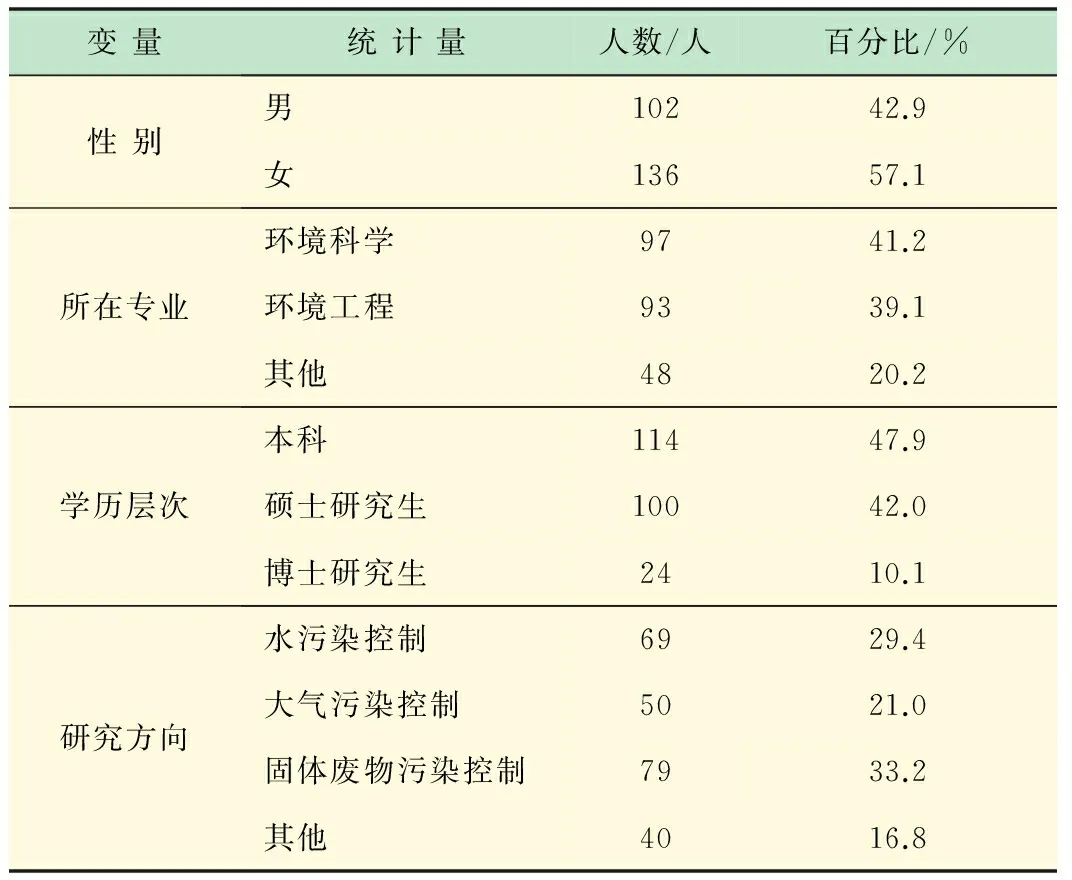

(1) 調查對象。在擁有環境類實驗室且進行生物相關實驗的在杭高校中選取4所學校作為調查對象。所選學校包括:浙江大學、浙江工業大學、浙江工商大學、杭州師范大學。以上高校的環境類實驗室成立時間久、實驗設施較為齊全、各學歷層次實驗人員分布均勻,能較好地反映出環境類實驗室生物實驗現狀,具有一定代表性(見表1)。

表1 樣本基本信息

(2) 調查方法。采用分校隨機抽樣法,利用自行設計的調查表,以無記名的方式,在各高校實驗室和學習室進行現場發放、填寫和回收。共發放調查問卷240份,收回合格問卷238份,合格率 99%。

(3) 調查內容。包括環境類實驗室的常規安全、生物安全、生物操作安全以及突發情況處置能力等四個方面的內容。

2 結果與分析

2.1 樣本信息情況

本文對被調查人員的背景進行了設定,包括性別、專業、學歷層次、研究方向4個維度。從調查結果看,樣本數據在各統計量上較為合理,說明數據來源較為全面,具有較好的代表性。

2.2 實驗室常規安全

實驗室常規安全主要包括實驗室基本規章制度制定與實施情況,實驗人員對用水、用電、用氣、防火知識掌握情況。

調查結果表明,各高校環境類實驗室均制定和實施了實驗室相關規章制度,如登記制度、主要儀器使用記錄、操作規程等,但在水、電、氣和防火知識方面掌握情況不容樂觀。在用水方面,40%的被調查者認為冷卻水輸水管可以使用乳膠管,而正確的輸水管應該使用橡膠管。在用電方面,56%被調查者所在的實驗室不會定期對實驗室用電線路進行檢測和維護,即使出現故障需要維修時,仍有45%的實驗室自行維修而不是請專業電工或安裝人員維修。在用氣方面,40%的被調查者不知道鋼瓶中氣體需用完后才能更換。在防火方面,38%的被調查者不知道常用滅火器的適用范圍。應對國家和學校的安全要求,各高校環境類實驗室均制定和實行了實驗室安全規章制度,但規章制度可能僅停留在張貼、書面宣傳的角度,并沒有對安全內容進行必要的講解和實踐教育,實驗人員也只是按照學校要求的程度進行學習,并沒有深入的了解和把握常規安全知識。

2.3 實驗室生物安全

實驗室生物安全是分析環境類實驗室生物實驗所需的設備設施配置情況和實驗人員對生物試劑的知識掌握情況。

從調查結果看,81%的實驗室安裝有通風窗,64%的實驗室設有專門保存各類生物試劑及樣品的冰箱,并定期消毒,說明在涉及生物危險品相關的基礎設備設施方面各高校較為重視,各實驗室準備的較為齊備,但更安全和專業方面的設備相對缺失,仍有51%的實驗室沒有配備危險品柜和生物安全柜,40%的實驗室沒有配備消毒劑。雖然74%的實驗人員認為自己了解《常見病原微生物名錄》,但相關知識和安全意識有待提高。84%的被調查者不了解危險品的分類和標識,而調查中卻有24%的學生實驗中會接觸毒害物。由此可見,環境類實驗室實驗人員對生物實驗安全意識不夠,僅是停留在粗略知曉層面。

2.4 實驗室生物操作安全

實驗室生物操作安全是分析環境類實驗室生物實驗準備情況,生物實驗操作和廢棄物處理常識的掌握情況。

調查結果表明,91%的實驗人員了解自己的實驗方案和具體操作步驟,73%的實驗人員了解被試生物,95%的實驗人員會對實驗裝置進行安全檢查,并在實驗過程中隨時觀察變化。說明環境類實驗室的實驗人員非常重視自己的實驗,掌握實驗開展的內容和各個環節的知識。但在實驗室安全培訓上,仍有35%的實驗人員反映自己沒有經過安全培訓,統計數據顯示,該占比貢獻值主要來源于本科生,說明高校在本科生實驗安全培訓方面重視度不夠。通常情況下,為了便捷和實驗進度,導師直接與學生取得溝通,隨時讓本科生參與實驗,并沒有考慮到安全培訓。

生物實驗操作常識, 70%的實驗人員在移取菌液時會佩戴口罩,但有49%的實驗人員不知道哪些實驗操作會產生微生物氣溶膠,43%的實驗人員不清楚如何正確抓取實驗動物。原因可能是部分環境類實驗室在微生物和動物方面開展的實驗較少,接觸不多。

廢棄物處理常識,70%的實驗人員知道如何正確的處理廢液。在涉及平板實驗中,83%的人知道如何處理使用后的平板。但對DNA的處理上仍有40%的實驗人員采取隨意處理的方式,無視抗生素抗性基因水平轉移等核酸污染的發生。

由此可見,環境類實驗室實驗人員的動手能力普遍性較強,熟能生巧,實驗操作越多,操作知識掌握的越多,但在操作安全培訓和新實驗的操作上,仍需加大教育和指導力度。

2.5 突發情況處置能力

實驗室突發情況處置能力是分析環境類實驗室的突發事故處置培訓和處置條件情況,分析機械和生化事故突發情況的處置能力。

從調查結果看,69%的被調查者接受過實驗室突發情況處置培訓,但仍有66%的被培訓者認為培訓不是非常必要,對實驗室安全操作幫助不大,這可能是培訓內容的實用用性不夠,培訓方式方法不合理給部分實驗人員造成的錯誤感知。雖然僅有32%的被調查者沒有接受過實驗室突發情況處置培訓,但對于實驗室安全來說,這個比例是十分驚人的,說明實驗室突發情況培訓工作在很多實驗室并沒有普及。從實驗室突發情況處置條件看,調查結果更能反應出部分高校對實驗室突發事件的輕視,只有23%的被調查者認為自己所在實驗室具備處置突發情況的條件,對實驗室應對突發情況有信心,這樣的結果是觸目驚心的,改善突發情況處置條件迫在眉睫。

由于實驗室突發情況處置培訓和處置條件調查結果不甚理想,在機械事故和生化事故處置知識和方法掌握上,被調查者僅在使用頻率高的器械或本能反應方面表現的較為理想,如90%以上的學生知曉該如何處理酒精燈打翻、離心機異響的突發情況,但在其他方面的表現卻不盡人意。在機械事故上,92%的被調查者不是十分了解機械事故處理流程、容易造成割傷的機械操作;84%的被調查者不知道如何正確對電路和電器進行滅火。在生化事故方面, 90%以上的被調查者無法正確的處理實驗中濺出的活性物質和使用緊急沖淋洗眼裝置,甚至有30%被調查者完全不了解活性物質和緊急沖淋洗眼裝置。這說明高校實驗室突發情況應急預案的制定、宣傳和培訓尚未到位,實驗室突發安全事故仍然得不到較好解決。

3 結論與建議

綜上所述環境類實驗室的基礎安全面較好,實驗室規章制度到位,實驗人員對基礎安全知識掌握較好,但在生物安全知識、生物實驗操作安全和突發情況應急處置方面表現不夠理想,學校的重視程度、實驗人員的專業安全知識有待提高。

3.1 提高重視,確立規范,強化意識

(1) 提高對生物安全的重視。相較于專業生物實驗室和化學實驗室,環境類實驗室在開展實驗過程中,接觸的微生物菌群更為復雜多變,使用的儀器更為多樣化,甚至與其他理化實驗室共用儀器,因此環境類實驗室的生物安全應得到更多的重視。學校應加大該類實驗室的硬件投入,尤其是購買生物實驗儀器,擺脫與其他類型實驗室共用儀器的尷尬現象。同時,配置存放生物危險品的專業生物柜、安全柜,配置處理各類緊急情況所需要的消防器械和設備,比如各類滅火器、沖淋裝置等。

(2) 加強制度建設。環境類實驗室的制度建設不僅要包括基本實驗室安全制度,還應包括針對生物安全的相關制度,可結合微生物實驗室和物理化學實驗室的安全制度,制定環境類實驗室的生物安全制度,并制定詳細的安全操作流程和步驟。此外,環境類實驗室的突發情況應急預案應強調生化突發情況的處理辦法和流程。內容詳實,流程清晰,步驟明確,才能確保環境類實驗室的生物實驗擁有相應的制度保障,操作安全可靠,突發情況及時有效得到處理。

(3) 強化實驗安全意識。實驗室事故的發生多是由實驗人員安全意識薄弱引起的,在環境類實驗中,實驗人員對生物安全知識掌握情況本來就不理想,若再沒有強烈的安全意識,實驗事故一旦發生,后果將更加嚴重。只有加強安全教育,才能防患于未然。將生物安全教育納入新生必修課程,推行安全教育考核舉措,考核合格者,發放合格證明,憑證明進入實驗室。定期舉辦生物安全知識講座,發放安全教材及宣傳手冊,提升安全意識。不定期開展實驗室各類安全應急演習,使危險場景化體驗化,使實驗人員在切身體驗中提高安全意識和自我保護能力。

3.2 優化隊伍,落實責任,加強監管

(1) 加強實驗室管理隊伍建設。提高環境類實驗室的安全管理水平,改善管理面貌關鍵在于實驗室管理人員的能力與技術,環境類實驗室的生物安全管理尤其如此,其管理人員需要掌握環境、生物和化學等相關的安全知識。因此,高校應建立一支專門的環境類實驗室管理人員隊伍,提高管理人員選拔的標準和質量,加強管理人員的崗位培訓。同時,可以讓學生參與實驗室管理,一方面壯大實驗室管理隊伍,另一方面提高學生的安全意識。

(2) 逐級落實安全責任。重視安全,強調責任,不能只流于制度和會議等形式,而是要將責任逐級落實到人,按學校、院系、實驗員、實驗人員等逐級細化的層次,分別匹配相應崗位工作人員的具體責任,逐級逐崗簽定“實驗室安全責任書”,使責任落到實處。“實驗室安全責任書”應明確各崗各級的安全工作職責、標準,以及安全責任事故的處理原則。特別是學生簽定的“實驗室安全責任書”,應列明生物實驗安全技術操作規程及其它相關安全注意事項等條款,通過責任書的簽訂讓學生進一步熟悉安全技術操作規程、增強防護意識、明確自己的責任。

學校應定期檢查安全規章制度執行落實情況,對于檢查中發現的安全隱患,要提高重視,限期整改,對于整改不合格現象,應追究責任,并按規定給予懲處。

(3) 加強監控和管理力度。監控是確保實驗室安全的最重要環節,也是將安全隱患降低到最低點的必要措施。大型、精密、貴重儀器要專人管理和維護,相關工作人員應監控實驗設備和儀器運行情況,必要時監控實驗操作過程。做好危險品的管理,對于危險藥品的購買、存放、日常管理、使用等各個環節都應該嚴格遵循相關規章制度。生物實驗經常會產生有毒有害的殘渣殘液,應按特性和處理方法對它們進行集中,貼好標簽,標明成分后倒進廢料桶里,交由專門人員統一處理。落實對消防和電氣設施設備的管理,實驗室滅火器材須放在明顯的地方并易于拿取,且必須定期檢查,確保可用,消防通道應保持通暢無阻。規范用電,嚴禁亂接電源,經常檢修和維護線路。

4 結 語

加強環境類實驗室生物安全已毋庸贅言,高校應該從自身的實際情況出發,狠抓嚴管環境類實驗室的生物安全。從設施設備投入和管理,到安全制度的制定和宣傳;從管理隊伍的完善和優化,到安全工作的落實、監控和反饋,全方位、多層次的確保環境類實驗室的安全運行。

[1] Ehdaivand S, Chapin K C, Andrea S,etal. Are biosafety practices in anatomical laboratories sufficient? A survey of practices and review of current guidelines[J]. Human Pathology, 2013, 44(6): 951-958.

[2] Sung Ho Hwang, Dong Uk Park, Chung Sik Yoon. Biosafety assessment and airborne fungal concentration as an evaluation index in university laboratories and hospital diagnostic korean laboratories[J]. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 2013, 19(1): 137-144.

[3] 蔡仕衡, 江 琦, 胡 馳, 等. 高校實驗室安全管理體系建設的探討[J]. 實驗技術與管理, 2013, 30(11): 203-205.

[4] 王 冉,周 迪,慶 宏, 等. 生物類實驗室廢棄物安全管理探索[J]. 實驗技術與管理, 2014, 31(6): 172-174.

[5] 陸 兵, 李京京, 程洪亮, 等. 我國生化安全實驗室建設和管理現狀[J]. 實驗室研究與探索, 2011, 30(1): 192-196.

[6] 呂岫華, 劉 偉, 劉巧麗, 等. 病原生物學實驗室生化安全[J]. 實驗室研究與探索, 2012, 31(10): 189-192.

[7] 王小利, 楊怡姝, 沈思嗣, 等. 加強高校生物實驗室的生化安全建設[J]. 實驗室研究與探索, 2013, 32(3): 243-245.

[8] 溫光浩, 張 微, 陳敬德, 等. 高校實驗室生化安全存在的問題及應對策略[J]. 實驗技術與管理, 2013, 30(7):1-3.

[9] 侯永平, 余樹全, 趙麗華, 等. 構建實驗室安全監控防范體系促進實驗室和諧發展[J]. 實驗技術與管理, 2015, 32(1):226-229.

[10] 厲 洪, 張汝陽, 趙人琤,等. 江蘇省醫學院校師生實驗室生物安全知識認知情況現狀調查[J]. 中華疾病控制雜志, 2015, 14(5): 447-450.

[11] 孫 艷. 環境科學與工程實驗室安全與環保管理實踐[J]. 實驗技術與管理, 2014, 31(6): 169-171.

[12] 聶文杰,潘 昊. 環境工程實驗室安全及管理對策研究[J]. 吉林省教育學院學報, 2015, 31(12): 47-48.

[13] 金海萍, 阮 俊, 馮建躍. 高校實驗室安全與環保教育方式和內容的思考[J]. 實驗技術與管理, 2011, 28(3): 185-187.

[14] 鄧吉平, 李羽讓, 李勤華, 等. 實驗室化學廢棄物安全管理的探索與實踐[J]. 實驗室研究與探索, 2014, 33(1): 283-286.

[15] 周宜君, 馮金朝, 高 飛. 以人為本加強高校生物類實驗室安全管理[J]. 實驗室研究與探索, 2016, 35(1): 275-278.

[16] 黃 坤,李彥啟,孟少英. 發達國家高校實驗室安全管理及啟示[J]. 實驗室研究與探索, 2015, 34(9): 145-148.

Survey and Research on Biosafety in Environmental Laboratories

WANGXianliang1,YANHuicong2,WANGMeizhen2

(1. Zhejiang Sci-Tec University, Hangzhou 310018, China;2. School of Environmental Science and Engineering, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018, China)

The aim of this paper is to survey the degrees of attention and investment, and to analyze the awareness of biosafety and the confusion of experimenters in the environmental laboratory. We investigate 240 experimenters from all environmental laboratories of 4 universities in Hangzhou. The investigation finds that all investigated environmental laboratories are taking the common-safety seriously. They have strict rules and regulation. All investigated experimenters are glad to check in and out as well as record the use of equipment. However, all investigated experimenters are poor at the biological knowledge. They cannot do some of biological experiments correctly. They cannot treat with the emergency during biological experiments very well. There is urgent need to improve professional knowledge of experimenters. Thus, we conclude that universities and colleges should pay more attention to professional problems in environmental laboratory. The strategies, such as making professional regulations, strengthening the safety consciousness, training experimenters, fulfilling responsibility and enhancing supervision should be taken.

environmental laboratory; biosafety; study of current situation

2016-09-25

浙江省高等教育學會研究項目(YB201529)

王先亮(1980-),男,安徽蚌埠人,碩士,助理研究員,主要從事高等教育管理研究。

Tel.:13706518179; E-mail:dn464@163.com

X 931

A

1006-7167(2017)06-0303-04