駐校社工促進學生素質教育建設意義研究

趙 潤

河南科技學院新科學院,河南 新鄉 453003

?

駐校社工促進學生素質教育建設意義研究

趙 潤

河南科技學院新科學院,河南 新鄉 453003

在明確素質教育定義與學校社會工作開展意義的基礎上,立足我省高校教育現狀,探索研究我省社會工作者與素質教育的結合模式,旨在促使我省青少年問題校內解決和受教育者長遠發展。

學校社會工作;素質教育;發展

素質教育相對于傳統的應試教育,是以提高受教育者諸方面素質為目標的教育模式,它重視人的思想道德素質、能力培養、個性發展、身體健康和心理健康教育。1995年國家教委啟動了52所高校加強大學生文化素質教育試點工作,全面推進我國高校的素質教育,認為素質教育是一種面向每個學生的教育,是貫穿于教育全過程的教育,是統領通識教育和專業教育的主線和靈魂,注重培養受教育者的態度、能力,它彌漫性地滲入整個高等教育體系之內。

近年來,我國先后頒布了《中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》和《中共中央、國務院關于加強和創新社會管理的意見》,提出發展社會工作專業的政策指導意見,2011年11月我國十八部委聯合發表《關于加強社會工作專業人才隊伍建設的意見》,提出加強社會工作人才隊伍建設是構建社會主義和諧社會的一項重大而緊迫的任務,呼吁各部門充分認識加強多領域社會工作人才隊伍建設的重要性和緊迫性,將社會工作人員培養與社會管理創新相結合,充分逐漸融入到社會福利、社會救助、慈善事業、社區建設、犯罪預防及糾紛調解等各個領域中。

學校是培養青少年學習能力的重要場域,近年來青少年犯罪率逐漸升高,社會問題頻發,早戀、犯罪及社交、網絡等問題不斷,學校與家庭、社區溝通能力欠缺,在社會發展社會工作的大背景下,將學校社工制度予以積極建立,由政府出資購買學校社會工作者項目,加強學校問題的合理解決能力,促進學生自我能力提升,將學校的問題在學校內部予以解決。

一、青春期的主要特點和矛盾

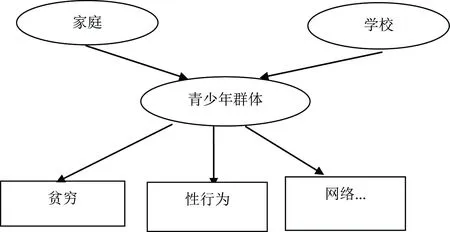

高校受教育人群的年齡分布在17-24周歲,該階段的特點主要有四點,第一,渴望獨立;第二,喜歡獨立思考,但是經驗不足;第三,情感強烈又不穩定;第四,逐漸成熟的性意識。這些階段特征結合網絡、貧窮以及性行為的覺醒,成為青少年行為偏差和問題產生及犯罪行為的主要原因。

青少年群體的主要生存格局局限于學校和家庭,俗話說的“兩點一線”的生活模式,即家庭(睡覺)和教室(學習),在巨大的升學壓力下,受教育者的身心發育不成熟,對社會的認知不完全,缺乏正確處理問題的能力。根據社會工作綜合能力一書中分析,青少年群體的生理上基本發育成熟,與成年人幾乎沒有什么差異,但是,心理上面,由于與社會接觸較少,抗壓力、抗挫折能力缺失。當健壯的體魄與完備的心理承受力相分離的時候,容易在躁動與不完全思考下,作出許多沖擊社會道德底線和違背社會規則與法律要求的行為與舉動,從而產生青少年行為偏差、心理問題,嚴重的甚至社會犯罪,威脅家庭和睦及社會和諧。

二、我省青少年主要問題及成因分析

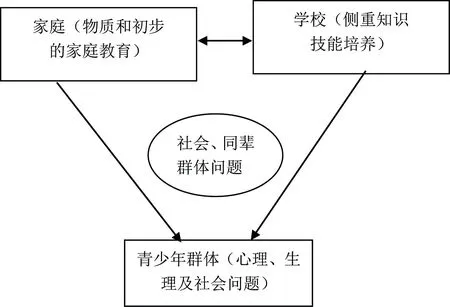

“雙失靈”一詞來源于社會保障中的市場失靈和政府失靈,勞動者在市場中勞動,經濟市場帶來的失業、養老、醫療等問題,僅僅依靠市場經濟的勞動收入,自己和家庭無力承擔;后來,產生了福利國家,但是,容易滋生“懶漢”思想。因此,現在呼吁建立社會組織,幫助人們發展自我能力,建設投資性國家,促進勞動者低于社會風險能力的提升。這同我們青少年遇到的情況十分相似:青少年群體在歷史的長河中,源于家庭的供養和教育,隨著社會的發展,家庭教育為主逐漸被學校教育所取代,但是,僅僅依靠家庭的傳統親情教育和學校中的課堂教育,并不能解決近年來出現的青年學生在學習、生活和社交等方面出現的各種各樣的心理和生理問題,可以說,這些問題的出現,證明了存在著學校教育和家庭教育的盲點,如何來彌補這一盲點,更好的促進青少年的健康發展,促使產生獨立于家庭中父母等長輩和學校教師等管理者的群體出現,在出現問題時,給予指導和幫扶。

圖一 青少年群體社會支持網絡和問題管理確實圖

圖二 青少年社會支撐結構示意圖

我省的青少年在家庭和學校中基本處于被動接受地位,家庭給予青少年群體教育和生活的基本資料,將家庭期望寄托在青少年群體身上,同時,由于社會風險增加,隨著我國獨生子女政策實施的將近二十年,我省人口結構發生巨大變化,家庭結構趨于小型化,抗風險能力減弱,家庭面臨貧困問題和青少年攀比風氣,青少年群體無法借助社會資源,及時調整內心狀態;另一方面,學校在學生教育中注重單方面的知識灌輸,缺乏課下的交流與互動,青少年群體在學生階段無法與學校進行正常的溝通與教育交流,缺乏相對的“代言人”與力量整合體。這兩方面的劣勢,加劇了青少年群體與學校和家庭之間的隔閡,問題容易積聚,難以得到有效解決。

三、學校社會工作的主要特點和意義

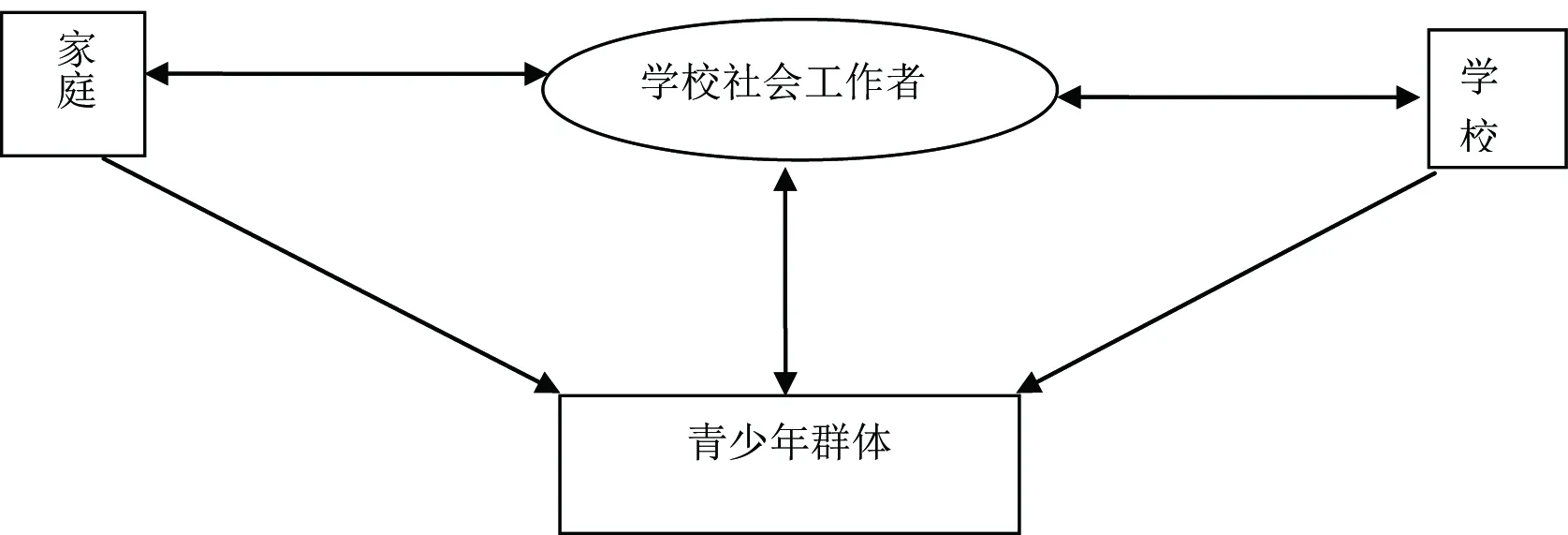

學校社會工作是社會工作者依據專業的理論和方法,在學校教師和管理人員的密切配合下,主要以學校為工作范圍,以幫助學生解決問題和促進學生成長為工作重點,為學生、家長、教師及相應的學校環節提供服務的一種專業活動。普維羅(Powell,1993)提出了社會工作者的兩大系統角色:學生(家庭)系統角色和學校(社區)系統角色,分別承擔了發現者、治療者、促成者、教導者和合作者、咨詢提供者、倡導者及聯絡者的角色。學校社會工作者多通過自我介紹,目的指引,以及特殊角色說明等方式與青少年群體溝通,獲得青少年群體的信任和理解,通過組織小組活動,與大多青少年熟悉及了解;通過個案活動,幫助個別有困難同學的心理疏導和困難解決;通過社區活動,加強學校與社會的接觸了解,促進青少年群體走入社會,爭取更多的社會資源和支持。

圖三 學校社會工作結構圖示

通過圖三,對學校社會工作者得介入工作進行說明,一方面,學校社會工作者通過家庭方面的角色供應,另一方面,學校社會工作者通過幫助遭遇困擾的學生解決問題,比如家庭經濟問題、父母關系問題等,幫助青少年群體進行家庭訴求表達;對于有心理問題的同學,提供轉接醫院專業治療和日常行為觀察,幫助青少年自我意識覺醒;學校社會工作者及時與家長溝通,促成家長的積極轉變;同時,借助自己的專業工作方法,幫助教導學生具有職責和部分社會功能。另一方面,學校社會工作者通過與心理學家、學校咨詢協商人員、校醫等組建工作團隊,共同構建學生校園生活的身心立體環衛工作;為學校的教師出現的職業倦怠、新教師的職業融入、同事間的溝通及同學生的溝通互動等,提供專業咨詢;針對少數民族、未婚青少年、行為偏差青少年及家庭貧困等學生,爭取學校及社會的資源幫助,促進學生能力提升,保證學生學業完成;這些都起到了聯絡學校、家庭、社會與青少年群體的作用,逐漸擴展學校影響力,促進教學工作的順利開展。

四、小結

我國處于急劇變遷的時代,伴隨“新貧困”現象的涌現,出現了“貧二代”與“富二代”等標志性名詞,貧困青少年人數逐漸增多,婦女等傳統家庭捍衛者外出務工,家庭結構不穩定,離婚率逐年上升,家庭暴力不斷,社會享樂主義和拜金主義思想不斷泛濫,傳統的家庭教育、學校教育部分功能缺失,產生了青少年酗酒、吸毒、犯罪等一系列問題。我省是人口大省,外出務工人員較多,留守兒童、留守青少年數量增多,“隔代撫養”現象嚴重。隨著政府近年來推進社會工作發展,我省的金水區成為全國首批社會工作試點區,同時,我省的鄭州市先后建立了多家民辦社會工作機構,初步具備了承接政府購買社工項目或者服務的組織基礎。通過建立“一校一社工”的目標,由政府財政資金推動,社會組織共同參與等形式,推動學校社會工作建設,促進青少年健康發展。

[1]石彤.學校社會工作實務教程[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[2]陳世海.學校社會工作:以實踐教育促進職業化發展——從香港學校社會工作的借鑒[J].社會工作,2011-08-25.

[3]江西省大學生創新計劃項目組.學校社會工作介入中學心理咨詢與輔導的必要性及介入措施的實務研究——以H市16所中學為例[J].社會工作,2010-03-25.

G

A

1006-0049-(2017)14-0123-02