憲法能否司法適用無憲法文本依據

——對我國《憲法》第126條及其它相關條文的誤讀及其澄清

陳 坤

(南京大學法學院,江蘇南京 210093)

憲法能否司法適用無憲法文本依據

——對我國《憲法》第126條及其它相關條文的誤讀及其澄清

陳 坤

(南京大學法學院,江蘇南京 210093)

近年來,支持與反對憲法司法適用的學者均寄希望于對我國《憲法》第126條中“法律”外延的理解和解釋,要“以《憲法》第126條為基礎尋求憲法適用的共識”。實際上,我國《憲法》第126條并未對審判依據問題做出規定;其既不能用以作為支持憲法司法適用的依據,也不能用以作為反對憲法司法適用的依據。此外,我國《憲法》其它部分的內容也沒有對這一問題做出明確或隱含的規定。在我國當前的法律框架下,審判依據問題是由訴訟法做出具體規定的,因此可以經由訴訟法的修改或新制定其它相關法律來調整。總之,現行我國《憲法》并沒有規定憲法能否作為法院的審判依據,這為通過不同的立法途徑規定或調整這一問題提供了充分的制度空間。

憲法解釋,《憲法》第126條;“依照法律規定”;憲法司法適用

我國《憲法》第126條規定:“人民法院依照法律規定獨立行使審判權,不受行政機關、社會團體和個人的干涉。”憲法學界通說認為,該條為法院獨立審判提供了憲法依據。但就如何理解其中的“依照法律規定”,特別是,如何理解“法律”的內容構成,人們的意見頗不統一。*對此爭論的一個簡單總結,可參見童之偉:《法院“依照法律”規定行使審判權釋論》,《中國法學》2009年第6期。近年來,隨著憲法司法適用問題熱度上升,這一問題重新成為關注焦點。一些旨在推動憲法成為法院審判依據的學者認為該條中的“法律”包括憲法;*參見黃卉:《合憲性解釋及其理論探討》,《中國法學》2014年第1期。那些反對憲法司法適用的學者則認為該處的“法律”不包括憲法,“特指普通法律”。*同前注①,童之偉文。正反雙方都認為,《憲法》第126條為回答憲法能否作為審判依據問題提供了文本依據:“(《憲法》第126條中‘法律’是否包括憲法)這一問題直接關系到憲法的司法適用是否具有文本依據”,*韓大元:《以〈憲法〉第126條為基礎尋求憲法適用的共識》,《法學》2009年第3期。“法院是否可以依據憲法判案,最終應立足于對‘依照法律規定’中‘法律’的理解與判斷”。*姚岳絨:《我國〈憲法〉第126條“法律”外延的界定》,《政治與法律》2010年第7期。正因為如此,人們對該條中“法律”的外延問題備加關注。筆者于本文試圖論證,意圖通過探究我國《憲法》第126條中“法律”的外延來回答憲法能否作為審判依據問題無異于緣木求魚,因為該條并沒有對審判依據做出規定。此外,我國《憲法》其它部分的內容也沒有對憲法能否作為審判依據問題做出明確或隱含的規定。從而,我國《憲法》本身并沒有規定憲法能否作為審判依據,這為立法(包括法律的制定與修改)解決這一問題提供了充分的制度空間。

一、我國《憲法》第126條與憲法司法適用之爭

首先來看我國《憲法》第126條是如何成為憲法司法適用之爭的焦點的。本文所說的憲法司法適用專指憲法作為審判依據在訴訟過程中得以適用。這一問題可以在兩個不同的層面上展開。一是規范層面的問題,即憲法應否作為審判依據;二是憲法層面的問題,即憲法作為審判依據是否具有憲法文本上的依據。

憲法學界的爭論首先發生在規范層面上。2000年前后,陸續有學者主張憲法應作為審判依據。其中以王振民教授的論證最具代表性,他系統提出了五個方面的理由。其一,憲法的法律性質決定了憲法應當作為審判依據。“既然憲法是法,那就應該有法律效力。法律效力主要表現為司法效力,如果沒有司法效力,所謂的法律效力就是空話。”*王振民:《我國憲法可否進入訴訟》,《法商研究》1999年第5期。其二,憲法的一些實在內容具有可訴性。其三,憲法的原則性、概括性并不構成作為審判依據的障礙,反而正好可以彌補法律漏洞。“如果不敢大膽引用憲法條文去解決實際問題,那么憲法的這個功能就沒有發揮出來。”*同上注,王振民文。其四,憲法中的許多規定無法通過法律來具體化,“例如有關公民權利與國家權力的關系,有關國家機關之間、中央國家機關和地方國家機關之間的職權劃分”;*同上注,王振民文。如果憲法不能適用的話,這些規定就形同虛設了。其五,憲法進入訴訟,有助于實現法治、民主、憲政等價值。

反對將憲法適用于普通訴訟的學者則擔心,刻意追求憲法的司法適用,會模糊憲法的“公法”定位,從而弱化甚至“消解憲法本身應有的神圣性和根本性”。*秦前紅:《關于“憲法司法化第一案”的幾點法理思考》,《法商研究》2002年第1期。這里,秦前紅應是在“根本法”這一意義上使用“公法”這一詞語的。童之偉較早地提出憲法自成一類(即“根本法”)、獨立于傳統的公法、私法這一主張。參見童之偉:《法權與憲政》,山東人民出版社2001年版,第18頁。此外,不少學者也指出,憲法效力的發揮并不以進入訴訟為前提,*一些學者主張憲法的立法適用與監督適用應成為憲法發揮效力的主要形式。如,劉松山:《人民法院的審判依據為什么不能是憲法》,《法學》2009年第2期;童之偉:《憲法適用如何走出“司法化”的歧路》,《政治與法律》2009年第1期。即便進入訴訟,也并不只有在普通訴訟中作為審判依據這一條途徑。*參見許崇德、鄭賢君:《“憲法司法化”是憲法學的理論誤區》,《法學家》2001年第6期。至于王振民教授所說的那些無法由法律加以規定的事項來說,有些學者則指出它們政治性太強,無法通過普通訴訟的方式加以解決。*參見蔡定劍:《中國憲法司法化路徑探索》,《法學研究》2005年第5期。

公正地說,規范層面上的爭論,正反雙方的論證都很薄弱。一方面,憲法適用的支持者往往更多地是在談論憲法發揮效力的價值所在,以及憲法在技術上可以適用于普通訴訟。即便這些都是正確的,也無法證成憲法應當作為普通訴訟的審判依據。憲法在技術上可以在普通訴訟中適用,并不意味著其應當在普通訴訟中適用;憲法應當發揮其效力,也不意味著一定要通過在普通訴訟中適用這一途徑發揮其效力。另一方面,反對者則往往滿足于指出支持者在論證過程中所犯的邏輯或事實謬誤,或者指出憲法的獨特性,或者我國憲政體制的獨特性,*參見前注⑩,劉松山文。但這些理由遠不能成為憲法不應當作為審判依據的結論性證據。如果憲法應當發揮其效力這一價值判斷是正確的,那么反對憲法適用于普通訴訟的學者必須提出其它替代性方案,并說明相對于憲法適用于普通訴訟,這些替代性方案的優越性何在。

實際上,規范層面上的憲法適用之爭往往根源于或者旨在服務于不同論者在制度理想與憲政觀念上的分歧,往往更多地是態度與立場的分歧,而非事實分歧,從而很難通過對話達成共識。如強世功曾認為,憲法適用之爭中的支持者試圖通過混淆“憲法作為審判依據”與“憲法的司法審查”這兩種意義上的“憲法司法化”,將事關國家權力結構分配的憲政概念作為“特洛伊木馬”給偷運進來。*參見強世功:《憲法司法化的悖論:兼論法學家在推動憲政中的困境》,《中國社會科學》2003年第2期。正因為此,童之偉教授、韓大元教授等學者指出,對憲法適用問題的建設性討論應當回到我國現行憲法所提供的制度框架下。*參見童之偉:《憲法適用應依循憲法本身的路徑》,《中國法學》2008年第6期;參見前注④,韓大元文。由此,對憲法適用問題的討論由規范層面轉移到憲法層面。同時,由于這些學者又認為我國《憲法》第126條可以作為討論司法適用問題的文本依據,*韓大元教授明確指出,憲法可否司法適用取決于如何理解《憲法》第126條。參見前注④,韓大元文。童之偉教授雖然沒有明確指出這一點,但同樣是以該條文作為其主張憲法不能適用于普通訴訟的文本依據的。參見上注,童之偉文。從而我國《憲法》第126條成為關注的焦點。

概括說來,支持憲法司法適用的學者主張我國《憲法》第126條中的“法律”是廣義的,而反對憲法司法適用的學者則主張它是狹義的,不包括憲法在內。這是由于他們(支持方與反對方)都假定:此處的“法律”是廣義的還是狹義的,決定了人民法院可否適用憲法。本文旨在反駁的正是這一假定。首先讓我們來看“狹義說”與“廣義說”各自有什么問題。

“狹義說”為反對憲法司法適用的學者所持有,他們提出的理由主要是,“現行憲法全文,都是在嚴格區分憲法和法律兩個概念的基礎上做出各項規定的”,*同上注,童之偉文。既然條文中是“依照法律”而非“依照憲法和法律”,那么就不包括憲法在內。支持憲法司法適用的學者則認為,“文本上是否寫‘依照憲法’并不是判斷憲法司法適用的唯一標準”,*同前注④,韓大元文。這一問題的判斷應從法律淵源、立法體系、審判權來源、訴訟類型等方面綜合考慮;具體地說,在行政訴訟與民事訴訟中,憲法可以作為依據,而在刑事訴訟中則不可以。

“狹義說”面臨兩項難以解釋的困境。首先,“憲法全文都嚴格區分憲法與法律”這一前提是站不住腳的。在我國憲法文本中,的確有許多地方并用“憲法”與“法律”,如《憲法》第33條中規定“任何公民享有憲法和法律規定的權利,同時必須履行憲法和法律規定的義務”。但這并不意味著單獨使用“法律”就一定是狹義的。如,同一條(第33條)第2款規定“中華人民共和國公民在法律面前一律平等”,這里的“法律”顯然包括憲法在內。其次,憲法本文中不僅存在著“憲法與法律”并用的情形,也存在“憲法”、“法律”、“行政法規”并用的情形。因此,如果因為憲法文本中存在“憲法”與“法律”并用的情形就認定我國《憲法》第126條排除了法院對憲法的適用的話,那么基于同樣的邏輯,該條也排除了法院對行政法規的適用。然而,我國《行政訴訟法》(1989年)第52條明確規定“人民法院審理行政案件,以法律和行政法規、地方性法規為依據”。除非我們認為該條規定違憲,否則不能認為《憲法》第126條排除了法院對行政法規的適用。我們知道,2015年生效的修訂后的我國《行政訴訟法》第63條沿用了這一規定,如果該條規定違憲的話,經過學界與實務界二十余年的反思與探討,很難想象其仍然沒有得到修改。

“廣義說”面臨的主要困難是:并沒有什么有力的理由認為我國《憲法》第126條中的“法律”包括憲法在內。的確,正如韓大元教授所說,從憲法解釋學的角度看,文本中沒寫“依照憲法”并不一定意味著憲法不能作為審判依據。然而,僅指出這一點,并不能得出憲法能夠作為審判依據這一結論。換句話說,支持者必須給出該條中的“法律”應做廣義理解的理由。但截至目前為止,并沒有哪位學者提出過足夠充分的理由。我們可以通過分析韓大元教授的論證來說明這一點。韓大元教授主要提出三個理由來論證對該條中的“法律”應做廣義理解。第一,從法律淵源角度看,法律淵源包括“憲法、法律、行政法規……”,既然“憲法是法律淵源中的首要淵源”,那么“在‘依照法律’的解釋上就不能完全排斥憲法”;第二,“憲法是一個完整的價值體系,它并不因被法律具體化而失去對法律的控制權,它始終拘束適用者”;第三,“審判權的首要來源是憲法”。*參見前注④,韓大元文。這三個理由都難以成立。我們知道,在法理學中,法律淵源具有多重涵義。它可以指法的外在表現形式,也可以指法院用以裁判案件的正式法律素材,還可以指法的歷史淵源或理論淵源。如果在法的形式的意義上使用法律淵源,那么說“憲法是法律淵源中的首要淵源”并無不妥,但具有法的形式并不意味著它一定要被司法適用。如果在裁判案件的法律素材的意義上使用法律淵源,那么憲法是否是法律淵源恰恰取決于它能否被司法適用,從而以其是法律淵源來論證它能被司法適用就是循環論證了。這一理由的迷惑性在于在不同的意義上使用了法律淵源這一概念。此外,憲法對適用者的拘束也并不意味著必須或應當通過作為審判依據這種方式,并且審判權來源于何處與審判應當以哪些規范性文件為依據之間更無必然性的聯系。

雖然正反雙方都將我國《憲法》第126條作為其立論之基礎,但也都沒有找到足夠的證據表明應當對該條中的“法律”做廣義或狹義的理解。其原因可能在于,我國《憲法》第126條并不旨在對審判依據問題做出規定,而僅旨在賦予人民法院以“不受行政機關、社會團體和個人的干涉”的獨立審判的權力,以及在行使此項權力時遵守相關法律規定的義務。之所以很難判斷該處的“法律”是廣義的還是狹義的,正是由于該處“法律”的外延并不是確定的,它是用來修飾“規定”的,而該處的“法律規定”包括并僅包括那些對法院獨立行使審判權施加某種義務的法律條款。如果這一理解是正確的,那么我國《憲法》第126條也就無法成為憲法司法適用問題的文本依據。下一部分即試圖論證這一理解的正確性。

二、“依照法律規定”的真實含義

一般地說,在對法律條文的各種不同理解中,符合規范意旨的那種是正確的。這一部分即旨在通過考察我國《憲法》第126條的規范意旨,來揭示“依照法律規定”這一表述的真實含義。但在此之前,有必要澄清一些關于法律解釋的基本理論問題。因為并非所有的人都認為對某一法律條文的不同理解有正確與錯誤之分,否認對法律條文的不同理解具有正確與錯誤之分的這種懷疑論觀點,既可能建立在某種一般性的哲學理論的基礎上,也可能建立在有關法律實踐獨特性的基礎上。此外,人們對于何謂“規范意旨”,同樣意見分歧。筆者在此并不準備平息有關法律解釋的所有爭論,但的確試圖通過對“法律解釋”及相關概念的分析來揭示不同法律實踐活動的性質與區別,為本部分以及本文第三部分相關的論證提供理論基礎。

(一)法律解釋的一般理論問題

1.自發理解、自覺理解與解釋

在學術討論中,“解釋”一詞經常在不同的意義上被使用,本文所說的“法律解釋”專指當法律條文的含義不清楚時明確其含義的活動。*關于“解釋”在語言哲學與法律理論中的若干用法,可參見陳坤:《重申法律解釋的明晰性原則》,《法商研究》2014年第1期。我們可以通過一個假想的例子來揭示這種活動的性質。蘇力教授曾舉例說:“我們可以設想一下,命令一個人去摘一朵花,她摘了,她對我的言語就做出了成功的解釋。”*蘇力:《解釋的難題:對幾種法律文本解釋方法的追問》,《中國社會科學》1997年第4期。這里,蘇力混淆了(自發)理解與解釋。仍以摘花為例,假設L命令J:“把那朵花摘來。”J回頭一看,在其視野內只有一朵花;于是她將該朵花摘給J。這時我們說,J理解并執行了L的命令。這一理解之所以能達成,是由于J和L共享了某些——對于執行這一命令來說足夠的——語言框架與經驗知識,比如什么是“花”、怎么樣算做“摘來”,如此等等。

值得注意的是,盡管為了理解這一命令,J必須具備某些知識,但她并未為了這一理解進行任何自覺的智性活動;就此而論,這一理解是自發的。顯然,并不是在所有情況下,無需任何智性努力的自發理解均能達成。仍然假設L命令J“把那朵花摘來”,J回頭看到兩朵花,并且不知道甲指的是哪一朵。雖然在這兩種情況下,命令并沒有變,J和L所共享的語言框架與經驗知識也沒變,但J所處環境的(一些)客觀情況發生了變化,并且由于這一變化,J無法達成自發理解。此時,如果J要執行L的命令,就要弄清楚“把那朵花摘來”中的“花”究竟是指哪朵花。當然,有時J可以通過詢問L來弄清楚,但也有時詢問L可能是不方便的。這時J就要自行揣摩。自行揣摩不是憑空猜測,J可能需要考慮L為什么讓其摘花以及L的偏好等“背景”問題。J所從事的這一為了明確上述命令中“花”的確切所指的活動即為解釋。與前一種情況不同,J對這一命令的理解不是自發達成的,而是經過自覺的智性活動達成的,因此可稱為自覺理解。

從上面的討論中可以得出幾點結論。其一,理解是一種狀態,理解一個命令就是知道如何去執行或適用它,而解釋則是一種智性活動,旨在達成理解,正如德國法哲學家貝蒂所說:“我們可以嘗試把解釋表征為一種以理解為目標或結果的程序。”*涂紀亮:《現代歐洲大陸語言哲學》,武漢大學出版社2007年版,第60頁。其二,理解可以區分為自發理解與自覺理解,在自發理解的過程中并沒有解釋活動的參與。換句話說,只有當自發理解無法達成時,才需要進行解釋從而達成自覺理解。正是在這個意義上,美國法學家安德瑞·馬默說:“解釋僅涉及那些不能由語義規則或慣習所確定的交流活動。”*Andrei Marmor, Interpretation and Legal Theory, (Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005), p.17.其三,解釋不僅是為了達成自覺的理解,而且是為了達成正確的理解。比如,在上例中,J之所以要考慮包括L的偏好等在內的相關“背景”問題,正是為了弄清楚命令的真實含義究竟是什么,而并不僅是想得到一個確定的結論。

2.法律解釋的客觀性

法律解釋是對法律條文的解釋,它同樣發生在自發理解無法達成的前提下。因此,并不是在所有的法律適用過程中都需要解釋。如果對法律條文的自發理解能夠達成,就無需解釋活動的參與。*因此有法諺曰:清晰無須解釋,解釋止于明白(clara non sunt interpretanda, interpretatio cessat in claris)。對于法律的遵守、執行或適用來說,遵守者、執行者與適用者能夠達成自發理解的一個標志是無需進一步的智性活動就能夠知道相關對象(主體、事物、活動等)是否屬于相關法律條文中的某個概念——盡管這一信念通常是可廢止的。能夠達成自發理解并不意味著自發理解而得出的結論是不可修正或撤銷的。正是由于沒有認識到這一點,許多學者誤以為在法律領域內,并不存在所謂的簡單案件,因為在所有的案件中,我們都可以設想出某些使之復雜化的因素。實際上,多數時候自發理解都是能夠達成的。*換句話說,在法律實踐中,大多數法律問題都有明確的答案。雖然在實際訴訟(或學術研討)中,存在相當比重的疑難問題。弗萊德瑞克·肖爾對這一問題有較為充分的論述。See Fredrick Schauer, Thinking Like a Lawyer, (Cambridge, Mas.: HUP, 2009), pp.18-23.但有時候,自發理解無法達成,比如,在朱建勇故意毀壞財物案中,*該案基本案情為,朱建勇為泄私憤,侵入他人股票賬戶,通過高價買入低價賣出的方式使他人財產遭受巨額損失。詳細案情與裁判結果參見《上海市靜安區人民檢察院訴朱建勇故意毀壞財物案》,《最高人民法院公報》2004年第4期。朱建勇的行為是否屬于我國《刑法》第275條中的“毀壞財物”就屬于這種情況。此種情形下,為了判斷相關對象是否屬于相關概念,人們往往根據自己的解釋立場并結合相關的信念(比如對規則目標的認識)進行解釋活動。由于不同主體往往擁有不同的立場與信念,從而經常得出不一致的解釋結論。比如,在上述朱建勇案中,陳興良教授與張明楷教授就得出了不同的解釋結論。張明楷教授認為朱建勇的行為構成故意毀壞財物罪,而陳興良則認為不構成。*參見張明楷:《刑法學》,法律出版社2007年版,第749頁;陳興良:《故意毀壞財物行為之定性研究》,《國家檢察官學院學報》2009年第1期。

現在的問題是,在這不同的解釋結論中,是否有正確與錯誤之分?基于三個理由,筆者認為答案是肯定的。首先,雖然在一些法律實踐的觀察者看來,法律解釋的作用僅僅是為基于特定實質性道德觀或政治意識形態的判決結論披上合法性的外衣,*參見桑本謙:《法律解釋的困境》,《法學研究》2004年第5期。但這并不是法律實踐參與者的真實想法。比如,在上例中,雖然陳興良教授與張明楷教授在朱建勇的行為是否屬于“毀壞財物”這一問題上存在不同意見,但他們顯然都認為這一問題是存在正確答案的(并且自己的解釋結論才是正確的),否則他們之間的爭論就毫無意義了。美國法學家大衛·萊昂斯曾提到法律學者、律師以及法官在從事法律推理的過程中都預設了正確答案的存在。*See, e.g., David Lyons: “Open Texture and the Possibility of Legal Interpretation”, 18 Law and Philosophy, (1999), pp.301-302.實際上,對于這些法律實踐的參與者來說,持有這一信念(存在正確的解釋結論)是他們能夠真誠地從事法律實踐活動的前提。如果不同的解釋結論沒有正誤之分的話,那么所有這些法律實踐者都誤解了他們所從事的實踐活動的性質,這是很難想象的。其次,不同的解釋結論具有正誤之分最好地解釋了法律推理的獨特性。法律推理主要在兩點上區別于一般實踐推理。一是法律推理的前提是受限的,這主要表現在人們通常要求作為前提的規范性主張必須有制度性的來源;二是法律推理主要是“向過去看”,它強調結論能夠用過去已經確立的資源來證立,而不像一般實踐推理那樣主要是“向未來看”,即強調當下的決定能夠帶來好的結果。法律推理的這些特征保障了基于法律的可預期性與公平價值。*當然,也可以從其它角度理解法律推理的區別性特征。比如,德沃金可能會認為它們的價值主要在于保障了法律體系的整全性。參見[美]德沃金:《法律帝國》,李冠宜譯,時英出版社2002年版,第186頁以下。顯然,只有在不同的解釋結論具有正誤之分的前提下,這兩個區別性特征才是有意義的,推理結果也才可能優越于全面的(all things considered)、向未來看的實踐推理方式。最后,也最為重要的是,只有在不同的解釋結論具有正誤之分的前提下,法治才能成為可能。很明顯,如果像類似于朱建勇的行為是否構成“毀壞財物”這樣的問題沒有正確答案的話,那么法官最終只能依賴于自己的政治性判斷,從而“法治”(rule of law)也就不可避免地成為“法官之治”(rule of judges)了。

3.實踐性法律解釋與權威性法律解釋

對于法律條文來說,雖然不同的解釋結論存在正誤之分,但的確經常發生各執一詞的分歧局面,即沒有結論性的證據表明哪一個結論才是正確的。之所以會出現這種情況的原因,在于以下兩方面。一方面是由于不同的解釋者具有不同的信念。比如在朱建勇案中,陳興良教授與張明楷教授之所以出現分歧,在很大程度上是由于陳興良教授認為我國《刑法》第275條的目的是禁止一種特定的行為方式,而張明楷教授則認為是保護一種法益;陳興良教授認為“毀壞”的根本特征其是行為方式,而張明楷教授認為是其行為結果;等等。*對于陳興良教授與張明楷教授觀點分歧的進一步分析,可參見陳坤:《形式解釋論與實質解釋論:刑法解釋學上的口號之爭》,《刑事法評論》2012年第2期。另一方面則可能是由于不同的解釋者采取了不同的解釋方法,而不同的解釋方法則可能會得出不同的結論。比如,在楊仁壽教授所提到的誹謗韓愈案中,*參見楊仁壽:《法學方法論》,中國政法大學出版社1999年版,第4頁。韓愈第39代孫是否屬于韓愈的“直系血親”,采文義解釋方法與采目的解釋方法便可能得出不同的結論。

這里容易產生一個困惑。即,如果不同的解釋結論具有正誤之分,那么采納不同的解釋方法本應達成同樣的解釋結論。就像對于某個數學猜想來說,如果采用某個證明方法能夠有效地證明它是真的,那么采用其它任何證明方法也應當得出同樣的結論,除非某個證明步驟出錯了。就此而論,“不同的解釋結論具有正誤之分”與“不同的解釋方法達成不同的結論”似乎存在一個“矛盾”。實際上,這一“矛盾”來源于,與數學真理不同,人們在解釋結論正確或錯誤的判斷標準上并未達成一致。如果立法可以視為上述“摘花”例子中那樣的交流活動,那么正確解釋的標準毫無疑問就是說話者(立法者)的意圖。*以立法是一種交流活動為依據,堅持立法意圖是正確解釋的標準這一觀點的主要代表人物有菲什(Stanley Fish)、亞歷山大(Larry Alexander)、肯納普(Stephen Knapp)等學者。然而,與“摘花”例子不同,立法具有公開性,它不是對某個人說的,而是對所有人說的。公眾在聽,這一事實使那種認為“不應以立法者的主觀意圖而應以某種客觀含義為標準來判斷不同解釋結論的正誤”的觀點,*這一主張的代表人物主要有斯卡利亞大法官(Antonin Scalia)、阿姆斯特朗教授(Walter Sinnott-Armstrong)等。同樣具有合理性,比如它增進了法律的公共可理解性。*許多學者從不同的角度出發論證了這種公共可理解性(publicly available)的重要性。See, e.g., Lon Fuller, The Morality of Law, (revised edition), (New Haven, London: Yale University Press, 1969), pp.63-64; Joseph Raz: “The Rule of Law and its Virtue”, in The Authority of Law, (New York: OUP, 1979), p.214.

雖然泛泛地說,正確解釋的標準是規范意旨,但據上文討論,對規范意旨有兩大類不同理解。一種理解為立法者的“主觀意旨”,它可能是指不同類型的立法意圖;*對于不同種類的立法意圖的探討,可參見陳坤:《所指確定與法律解釋》,《法學研究》2016年第5期。而另一種則理解為“客觀意旨”,它實際上是指能夠為相關法律條文所提供的最佳證立。由于采納的正確解釋的標準不同,人們對解釋方法的理解與側重也不同。比如,對于體系解釋方法及其所關注的上下文脈絡來說,主觀意旨標準的采納者僅將其視為反映立法者具有某種意圖的(非決定性)證據,而客觀意旨標準的采納者則可能賦予其更大的重要性,因為法律體系的融貫性本身便是有價值的目標。再如,主觀意旨的采納者會賦予立法草案等歷史材料以很大的權重,因為它是相關立法意圖的有力證據;而客觀意旨的采納者則可能認為,歷史材料與立法沿革對于法律解釋來說都是不相關的。*See, e.g., Easterbrook: “The Role of Original Intent in Statutory Construction”, 11 Harvard Journal of Law and Public Policy, (1988), pp.59-66; John F. Manning: “Textualism As a Non-delegation Doctrine”, 97 Columbia Law Review, (1997), p.673.

由于在具體信念或解釋標準、解釋方法上的觀點分歧,不同的解釋者很難就何為正確的解釋結論達成共識,在制度設計上才需要解釋權威的存在。解釋權威的任務在于提出確定性的解釋結論,以使法律實踐能夠在存在分歧的狀態下繼續進行。值得注意的是,哪一個解釋結論能夠被最終確定下來,在很大程度上取決于解釋權威,并不意味著不同的解釋結論沒有正誤之分。實際上,法律學者經常談論權威者的解釋是否正確,而權威者也經常提出各種理由以證立其解釋的正確性;如果不同的解釋結論沒有正誤之分的話,那么無論是學者的反思或質疑,還是權威者的證立,都是沒有意義的。雖然解釋權威可能出錯,但即便解釋權威者出了錯,所得出的解釋結論仍然是有效的。因此有人認為,談論權威者的錯誤是沒有意義的,有效的解釋已沒有正誤之分了。這種想法實際上混淆了不同層面上的問題。錯誤的解釋結論可以生效,并不意味著它就正確了,而是意味著法律規則內容的變更。權威者可以改變法律規則的內容,但不能決定某個解釋結論是否與未更改之前的規則內容相一致,后者從根本上說是一個認識性的問題。

我們可以將解釋權威進行的解釋活動稱為權威性解釋,將其它主體在自發理解不能達成時為了明確法律條文的含義(以便于從事遵守、執行、適用或其它法律實踐活動)而進行的解釋活動稱為實踐性解釋。權威性解釋與實踐性解釋是并行不悖的。雖然有了權威性解釋之后,實踐性解釋仍然有其存在的必要性。權威機關不可能對法律實踐中的每一個難題都能及時做出解釋,從而在相當多的時候,法律實踐主體要進行實踐性解釋并根據自己認為正確的解釋結論去遵守、執行、適用法律或從事其它活動。正因為此,孔祥俊法官說:“在沒有標準答案之前,各級法院無疑應當進行積極探索,按照自己的理解對法律規范作出合理的解釋和適用。對于這種解釋和適用,即使后來上級法院改變了,也不能算是錯案,以充分保護各級法院法官的探索積極性。”*孔祥俊:《法律方法論》(第3卷),人民法院出版社2006年版,第1104頁。實際上,之所以要保護法官的“探索積極性”,不僅是因為許多時候法官只能依賴于自己的探索,而且是因為這種探索活動致力于揭示法律條文的真實含義。雖然許多時候不同的解釋者之間無法達成共識,但至少能夠排除一些明顯不合理的解釋結論。正是這樣一種求真性的探索活動給權威性解釋提出了說理的要求,使其不至成為完全任意性的獨斷行為。

(二)我國《憲法》第126條的規范意旨

在澄清了法律解釋的一些基本理論問題之后,就便于通過考察我國《憲法》第126條的規范意旨來揭示該條文中“依照法律規定”的真實含義。上文已述,規范意旨有兩種不同的理解:主觀意旨與客觀意旨。在傳統的文義、體系、歷史與目的這四種解釋方法中,文義解釋與體系解釋既可以被理解為揭示主觀意旨的方法,也可以被理解為揭示客觀意旨的方法;而歷史解釋與目的解釋則分別被理解為揭示主觀意旨與客觀意旨的方法。筆者并不試圖評判哪一種規范意旨的理解是正確的,而是試圖說明,對于我國《憲法》第126條來說,這四種解釋方法所得出的結論是一致的;無論采何種解釋立場,該條的規范意旨均是同時賦予法院獨立審判權與遵循相關法律規定來行使這一職權的義務。由此可以得出結論:該處“依照法律規定”的真實含義為在行使獨立審判權的過程中遵循相關法律規定的程序性要求。

1.文義解釋

如前所述,在解釋我國《憲法》第126條時,人們往往只將注意力放在“法律”二字上。但由于“法律”在法律文本的不同地方有不同的含義,*童之偉教授詳細考察了“法律”的可能含義,認為單純根據憲法文本確定“法律”含義的做法是徒勞的。參見前注①,童之偉文。對它的關注并沒有使得這一條款更加清晰。實際上,比起“法律”,這一條款中更值得關注的是“依照”二字。

有些學者不自覺地將“依照”混同為“依據”。*如韓大元教授在《以“憲法”第126條為基礎尋求憲法適用的共識》中混同使用“依照法律”與“依據法律”。參見前注④,韓大元文。其他學者的文章雖多一致地使用“依照”這一條款中的表述,但并沒有注意到或沒有重視“依照”與“依據”之間的區別。實際上,這一區別直接關系到對我國《憲法》第126條的正確理解。我國《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》和《行政訴訟法》中較多地使用了“依照”與“依據”。

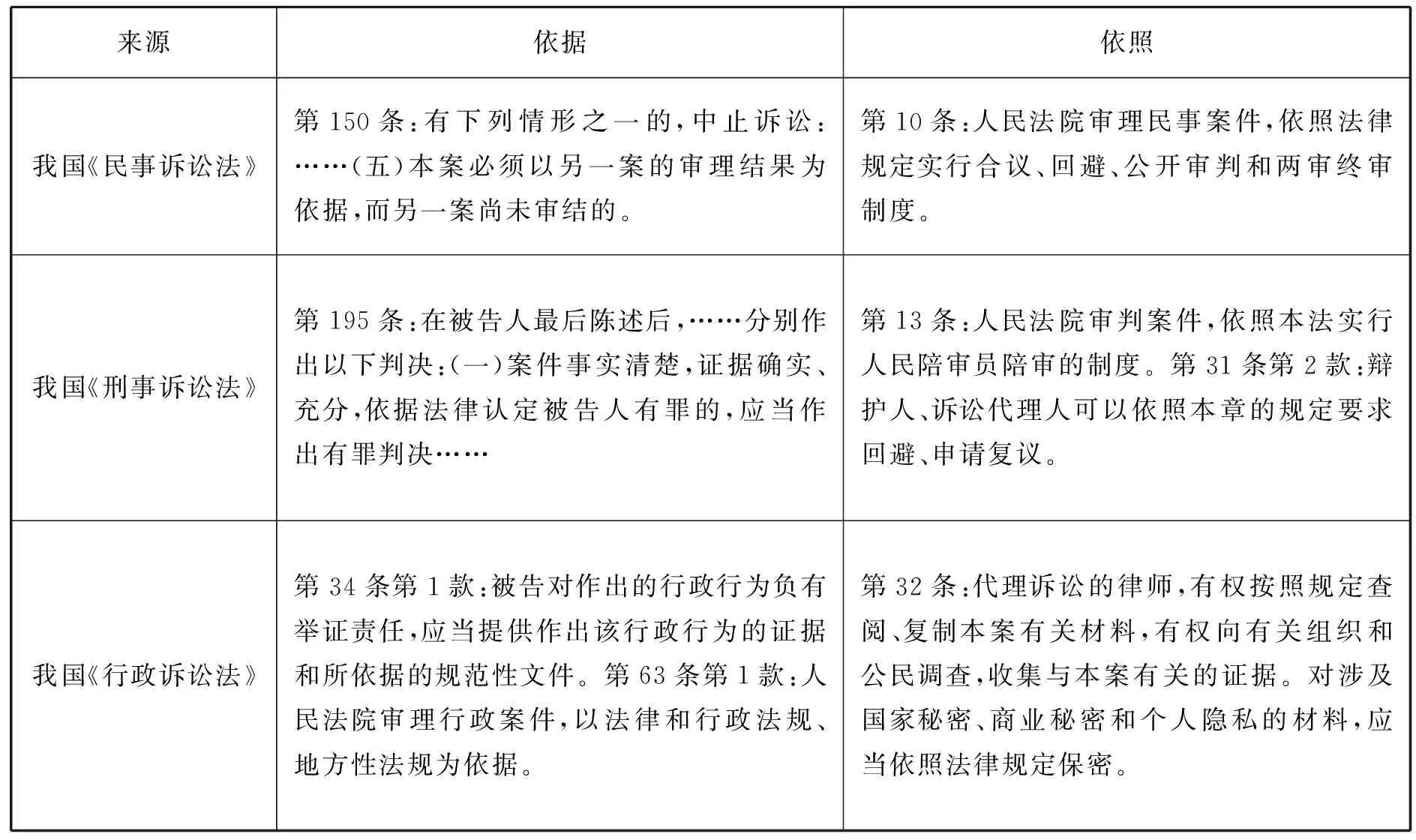

表1 三大訴訟法中的“依照”與“依據”

從上述條款可以看出“依照”和“依據”的區別有以下幾方面。首先,雖然“依照”與“依據”所在的條款均為程序性規定,但“依照”的對象均為程序性規定,而“依據”的對象則均為實體性規定。其次,“依照”的主體極為廣泛,包括訴訟當事人、代理人、證人、鑒定人員、行政執法人員、偵查人員、檢察人員、審判人員直至一般公眾,而“依據”的主體范圍則相對狹窄,多為審判人員,有時也包括行政執法人員、檢察人員或其它公權力主體。另外值得注意的是,“依照”的主體依照規范性文件所從事的多為各種具體的活動,如要求回避、申請復議、采取保密措施等,而“依據”的主體依據規范性文件多為做出某項判斷或決定。最后,“依照”的對象為主體提供了行為的方式,而“依據”的對象則為主體提供了判斷或決定的標準。

從上面的討論中可以看出,依照某一規定從事某種活動是指從事該活動時遵循其所規定的強制性要求;依據某一規定做出決定或判斷,是在進行決定或判斷時以該規定為標準。因此,當立法者規定特定主體“依照”某一規定從事某種活動時,乃是旨在對該種活動施加一種程序性控制;而當立法者規定特定主體“依據”某一規定從事某種活動時,則是旨在為主體做出決定或判斷提供一個排它性理由。就此而論,我國《憲法》第126條規定“人民法院依照法律規定獨立行使審判權”,實際上是在要求法院在行使審判權的過程中必須遵循相關法律條款所規定的強制性要求,而不是在規定法院從事審判工作所依據的標準。

2.體系解釋

在憲法條款中,“依照法律規定”這一表述共出現24次。其中,在“依照法律規定的權限”中出現4次,在“依照法律規定的程序”中出現5次,單獨出現15次。“依照法律規定的權限”與“依照法律規定的程序”這些表述,能夠明顯地體現出其所在的法律條款旨在對特定主體從事某種活動施加某些強制性的要求,以及這些要求由被索引的相關法律條款予以具體化。比如,我國《憲法》第107條在賦予縣級以上各級人民政府對于本行政區域內諸多事項的管理權的同時,要求這些管理活動必須依照相關法律所賦予的權限與規定的程序進行;再比如,對行政工作人員的任免、培訓等活動要依照我國《公務員法》進行。又再比如,我國《憲法》第40條在賦予公安機關、檢察機關在特殊情況下對通信進行檢查的權力的同時,要求它們的檢查活動必須依照法律規定的程序進行,以防止侵犯公民通信自由與通信秘密的權利。實際上,單獨出現的“依照法律規定”同樣具有上述規范意旨。比如,我國《憲法》第17條第2款中的“依照法律規定”很明顯是指“選舉和罷免管理人員”要遵循相關法律的強制性要求。再如,第89條規定國務院的職權,其中第17項的“審定行政機構的編制”之前并無“依照法律規定”,而在“任免、培訓、考核和獎懲行政人員”之前有此表述,就是反映了立法者強調任免等活動必須遵循相關法律規定的程序性要求。如果這一表述旨在為相關決定提供標準,那么在“審定行政機構的編制”之前同樣會出現。

“依照法律規定”的這一規范意旨還可以通過考察我國《憲法》第2條第3款來證實。該款規定:“人民依照法律規定,通過各種途徑和形式,管理國家事務,管理經濟和文化事業,管理社會事務。”它在1982年我國憲法討論稿中是這樣表述的:“人民有權通過各種途徑參加管理和監督國家工作,管理和監督經濟文化事業,管理社會事務。”根據蔡定劍教授的記述,在討論過程中,有人提出最好能夠將各種不同的管理途徑與方式一一列出來,但憲法修改委員會考慮到,“途徑與方式”難以全部列舉,所以還是作了靈活規定;但“在前面加上‘依照法律規定’這一限制詞,(意在)強調人民參與國家事務管理必須遵循相關法律所規定的途徑與方式,防止文革時‘大鳴、大放、大字報、大辯論’的大民主形式”。*蔡定劍:《憲法精解》,法律出版社2006年版,第170頁。

如果我們假定立法者前后一致地使用“依照法律規定”這一表述,那么可以認為,我國《憲法》第126條同樣旨在對法院的審判活動施加一些強制的程序性要求。此外,在三大訴訟法中,都既有和該條相同或基本相同的規定,但同時也都有關于審判依據的規定。如果該條規定審判依據的話,那么對審判依據的規定無疑就重復了。

3.歷史解釋

我國《憲法》第126條對獨立審判權的規定來源于1954年我國《憲法》第78條的規定,即:“人民法院獨立進行審判,只服從法律。”*許崇德:《中華人民共和國憲法史》(下卷),福建人民出版社2005年版,第394 頁 。該條規定和1954年我國《人民法院組織法》第4條相同。對于這一條文中的“服從法律”,參加1954年人民法院組織法討論的魏文伯先生認為它有兩層含義。其一層含義是依據法律審理案件:“法律規定是犯罪的,不能判決無罪,無罪的不能判決有罪;重罪的不能輕判,輕罪的不能重判。對于公民的合法權益必須依法保護。”*魏文伯:《對于“中華人民共和國人民法院組織法”基本問題的認識》,《政法研究》1955年第1期。其另一層含義是遵守法律:“(獨立審判)不是說人民法院想怎么做就怎么做,它必須嚴格遵守法律,接受人民代表大會的監督,接受上級法院的監督并統一受最高人民法院的監督,還要接受人民檢察院的監督。”*同上注,魏文伯文。魏文伯先生的這一理解是正確的。但這并不意味著當下憲法中的“依照法律規定”也具有這兩層含義。關鍵要看立法者將“只服從法律”修改為“依照法律規定”是出于什么樣的考慮。

1954年《憲法》制定之后,雖然許多學者強調,其第78條所規定的獨立審判與堅持黨的領導并不矛盾且是高度統一的,但就如何具體處理兩者之間關系并無一致意見。1957年12月,最高人民法院、司法部在《關于司法工作座談會和最高人民法院的反右派斗爭情況的報告》中提出:“全部審判活動,都必須堅決服從黨委的領導和監督;黨委有權過問一切案件。除死刑案件的審批制度按照1957年9月10日中央關于死刑案件審批辦法的指示執行外,凡是黨委規定審批范圍的案件和兄弟部門意見不一致的案件,都應當在審理后宣判前,報請黨委審批。”*張晉藩等主編:《中華人民共和國國史大詞典》,黑龍江人民出版社1992年版,第298頁。在此之后,學界一致認為,黨對法院的領導不僅包括方針、政策的領導,而且包括黨委過問具體案件。“黨委過問審判工作不僅不會妨礙上級政法機關的正確領導,而是是正確貫徹國家關于政法工作方針、政策的必要條件。”*王乃溁、陳啟武:《對“人民法院獨立進行審判,只服從法律”的理解》,《法學》1958年第2期。“大躍進”運動中,黨委過問案件制度進一步加強,乃至在后來的我國“七五憲法”、“七八憲法”中,獨立審判條文被取消。*參見田夫:《中國獨立行使審判權制度的歷史考察》,《環球法律評論》2016年第2期。

1978年12月,中央十一屆三中全會公報指出:“檢察機關和司法機關要保持應有的獨立性。”在此之后,學界重新反思獨立審判與黨的領導之間的關系問題。1979年1月,喬偉教授在《人民日報》上發表《獨立審判、只服從法律》,明確指出黨委不能過問具體案件。1979年9月,《中共中央關于堅決保證刑法、刑事訴訟法切實實施的指示》指出:“黨委與司法機關各有專責,不能互相代替,不應互相混淆。為此,中央決定取消各級黨委審批案件的制度。……黨對司法工作的領導,主要是方針、政策的領導。”在此背景下,1980年8月,中共中央向五屆人大三次會議主席團提出《關于修改憲法和成立憲法修改委員會的建議》,啟動了對1978年《憲法》的修改工作。

從上文的敘述中可以看出,1980年啟動修憲要解決的一個重要問題是理清法院獨立審判與接受必要的領導與監督之間的關系。基于政法界與法學界已經取得的共識,法院的獨立審判應被保障,常規的黨委審批制度應當被取消。“黨的領導主要是從思想政治上進行領導,幫助法院選拔干部,執行黨的路線和政策,教育審判人員嚴格依法辦事,而不是直接干預人民法院的日常審判工作。”*肖蔚云:《論憲法》,北京大學出版社2004年版,第548頁。但這并不意味著法院的審判活動是完全獨立的,它仍然要接受黨、國家權力機關、檢察機關以及上級與最高法院的領導或監督。換句話說,1954年《憲法》中“只服從法律”這一表述“是不確切的,有些絕對化”,*同上注,肖蔚云書,第547頁。正因為這一表述的不確切,彭真在講話中指出:“有人提出,法院獨立審判,只服從法律,任何機關、團體、個人不得干涉和施加影響。這樣講,還要不要受黨的領導?還要不要對人民代表大會及其常委會負責?公、檢、法互相制約,也是一種干涉,不允許嗎?”參見《彭真文選》,人民出版社1991年版,第416頁。應當被修改。在修改的過程中,既要將已經取得的共識表達出來,還要具有足夠的彈性以容納尚未取得共識的問題。法院的審判活動不受行政機關、社會團體與個人的干涉已經成為理論共識,這一點可以直接明確在憲法中。但對于黨、國家權力機關、檢察機關以及上級法院與最高法院的領導或監督來說,雖然人們在原則上已經達成了共識,在一些具體問題上仍然爭議,比如黨委過問重大案件。在此情況下,通過“依照法律規定獨立審理案件”這一表述,立法者一方面明確了人民法院的審判活動要遵守相關法律規定,以實現已被明確為必要、應當的領導或監督;另一方面,也為通過制定、修改或廢除相關法律來增減或調整某種領導或監督方式留下了余地。因此,1982年我國《憲法》在對排除干涉主體的羅列中“遺漏”了黨、國家權力機關等,這并不是有些學者所說的“法律上的漏洞”*劉作翔:《中國地方司法保護主義之批判》,《法學研究》2003年第1期。或“表意錯誤”*童之偉:《憲法獨立審判條款的完善及其配套改革》,《江海學刊》2005年第6期。,而是深思熟慮的“故意留白”。

從上面的討論中可以看出,我國立法者在修改憲法的過程中,實際上僅關注到“只服從法律”的第二層含義,即“審判活動要遵守相關法律規定”。之所以要將其修改為“依照法律規定”是因為“只服從法律”并沒有貼切地將這一含義表達出來。另外,通過這一修改,也強調了對法院獨立審判的限制只能通過立法的方式來進行。

4.目的解釋

歷史解釋旨在通過考察法律文本的歷史材料或歷史沿革來探究立法者的主觀目的,而目的解釋則更關注所謂的“客觀目的”,即從當下的觀點看,為相關的法律條文提供最佳證立的理由。客觀目的有可能與立法者的主觀目的一致,也可能不一致,但對于那些認為主觀目的不存在、不可認識或不具有合法性的人來說,客觀目的有獨立的價值。當對某一法律條文存在不同理解時,為該條文提供證立的理由通常被認為有助于明確它的含義。*See, e.g., Frederick Schauer, Thinking Like a Lawyer, (Cambridge Mas.: HUP, 2009), p.19.

上文介紹了對我國《憲法》第126條中“依照法律規定”的三種不同理解。第一種理解是,該處“法律”是廣義的,包括憲法在內,因此該條規定了憲法與法律均可以作為審判依據。第二種理解是,該處“法律”是狹義的,不包括憲法在內,因此該條規定了只有法律能夠作為審判依據。第三種即本文所支持的理解是,該處“法律”的外延并不是確定的,它用來修飾“規定”,而“法律規定”包括且僅包括所有那些為法院審判活動施加某種(有效的)義務的具體規定。

眾所周知,我國《憲法》第126條旨在確立法院的獨立審判權,現在的問題是,能夠為“依照法律規定”這一表述提供了最佳證立的理由是什么?這個問題其實可以反過來問:如果該條僅規定“人民法院獨立行使審判權,不受行政機關、社會團體和個人的干涉”將存在什么樣的嚴重缺陷?很明顯,答案并不是審判依據問題沒有得到規定,因為這一問題完全可以在訴訟法中規定(而且由于不同訴訟活動的不同特點,這樣一種制度性安排顯然更為妥當),而是沒有對法院獨立行使審判權施加任何限制,這至少看起來容易讓人理解為法院的審判活動不受任何約束。因此,為“依照法律規定”提供最佳證立的理由并不是這一表述明確了審判活動的依據,而是它強調了法院在行使審判權的過程中要遵守相關的法律規定(其中包括訴訟法中關于審判依據的規定)。就此而論,第三種理解比前兩種理解更為妥當。

三、我國《憲法》其它條文與憲法司法適用的文本依據

上一部分通過揭示我國《憲法》第126條的真實含義明確了它不能作為憲法適用問題的文本依據。除了該條外,人們有時也將憲法其它部分的內容作為其支持或反對憲法司法適用的文本依據,以下試圖論證,這些內容同樣沒有對審判依據問題做出規定。

(一)我國《憲法》序言與憲法義務部分的內容

有學者認為,我國《憲法》序言中的相關內容可以作為憲法適用的文本依據。這一觀點集中體現在肖蔚云教授的下述論述中:“從憲法的規定來說,我國《憲法》序言有此規定,即憲法是國家的根本法,具有最高的法律效力。全國各族人民、一切國家機關和武裝力量、各政黨和各社會團體、各企業事業組織,都必須以憲法為根本的活動準則,并且負有維護憲法尊嚴、保證憲法實施的職責。憲法在這里明確指出一切國家機關都必須以憲法為根本活動準則,保證憲法的實施。一切國家機關當然包括法院,法院最主要的活動是審判活動,這就說明法院的審判活動必須以憲法為根本準則和根本的法律依據。”

然而,“在審判活動中貫徹憲法的原則與精神”有多種方式,并不一定要“將憲法作為審判依據”。法律本身是對憲法的立法適用而產生的,因此,在審判活動中以法律為依據本身就是在貫徹憲法的原則與精神。而當法律有違憲之虞時,最高法院依照我國《立法法》第46條的規定向全國人大常委會提出解釋要求(或當行政法規、地方性法規等規范性文件與憲法有相抵觸之嫌時,依照我國《立法法》第99條的規定向全國人大常委會提出審查要求),同樣是貫徹憲法原則與精神的一種方式。就此而論,僅從“法院有在審判活動中貫徹憲法的原則與精神的義務”并不能證明“憲法應被司法適用”。

(二)我國《憲法》第67條第1項與憲法解釋方面

有學者認為,我國《憲法》第67條第1項可用以作為反對憲法司法適用的文本依據。如劉松山教授認為:“根據憲法的規定,人民法院沒有具體應用憲法的解釋權,因而它不能具體適用憲法審理案件。”*同前注⑩,劉松山文。其論證思路如下。首先,我國《憲法》第67條第1項規定全國人大常委會行使“解釋憲法、監督憲法實施”的職權,據此,解釋憲法、監督憲法實施這兩項職權專由全國人大常委會行使。其次,如果法院可以適用憲法,則意味著法院可以行使解釋憲法或監督憲法實施的職權;用童之偉教授的話說,解釋憲法與監督憲法實施這兩項職權對于法院適用憲法“必不可少”。*同前注③,童之偉文。因此,法院不可以適用憲法。

這兩個前提看起來都成立的原因在于,它們是指不同的意義上使用“法律解釋”這一詞語。上一部分區分了“權威性解釋”與“實踐性解釋”。前述第一項前提中的“法律解釋”是指“權威性解釋”。依據我國《憲法》第67條第1項,只有全國人大常委會才能進行權威性解釋,即只有全國人大常委會才有權決定對相關憲法條文的哪一種理解才是正確的。但這并不意味著包括法院在內的其它國家機關或個人不能對憲法條文進行實踐性解釋,因為至少在有些情況下,其它主體需要在進行實踐性解釋之后才能遵守、執行或適用這些條文。就此而論,如果將前述第二項前提修改為“在有些情況下,適用法律以解釋法律為前提”,并在實踐性解釋的意義上來理解這里的“法律解釋”,那么它是對的。

從上面的討論中可以看出,如果前述二項前提中的“法律解釋”在同一個意義上使用的話,那么它們中總有一個是錯的。具體說,如果均是權威性解釋,那么前述第二項前提是錯的;如果均是實踐性解釋,那么前述第一項前提是錯的。換句話說,上述論證實際上犯了“偷換概念”的論證謬誤。

(三)我國《憲法》第3條第3款、第128條與合憲性審查方面

四、結 論

我國《憲法》第126條并不旨在對審判依據問題做出規定,其既不能作為支持憲法司法適用的文本依據,也不能作為反對憲法司法適用的文本依據;因此,“以《憲法》第126條為基礎尋求憲法適用的共識”實際上是做不到的。此外,我國《憲法》其它部分的內容也沒有憲法的司法適用問題做出明確或隱含的規定。由此可以得出最終的結論,我國《憲法》本身并沒有規定它能否在普通訴訟過程中作為審判依據而存在,這為立法解決這一問題提供了充分的制度空間。

(責任編輯:姚 魏)

陳坤,南京大學法學院副教授,法學博士。

DF2

A

1005-9512-(2017)07-0117-14