延安“知水園”濱水空間設計實踐研究

——文化元素在濱水空間中的體現

王亭亭, 于海倫

(長安大學建筑學院,陜西西安 710064)

?

延安“知水園”濱水空間設計實踐研究

——文化元素在濱水空間中的體現

王亭亭, 于海倫

(長安大學建筑學院,陜西西安 710064)

濱水空間是城市寶貴的資源,對于黃土溝壑、干旱地區的延安市尤為珍貴。如何挖掘該資源的潛力,通過文化要素的注入強化該空間在城市公共生活組織中的作用,成為人們必須正視的研究課題。文章以延安市方塔水庫濱水空間——“知水園”設計實踐為例,從中國古典園林的營造手法出發,以本土文化和水文化為主線,通過文化因子梳理、傳統空間營造和文化要素的加載,力圖打造具有傳統意蘊和文化內涵的濱水空間,為濱水文化休閑空間的設計方法提供參考。

濱水空間; 文化元素; 設計

濱水空間是指城市中陸地與水體接壤的區域,如河濱、湖濱、海濱、庫濱等。水是城市難得的生態資源,是人們接觸自然、領略自然的窗口,因而濱水空間往往是體現城市文化、承載城市活動、展示城市特色的關鍵節點,在城市中具有重大的意義和作用。

延安方塔水庫原為城市生活供水的水源地,始建于1972年,位于城市的核心位置和東區新城的入口處。經過40余年的自然“生長”,形成了相對穩定的水生態系統——繁茂多樣的水生動植物。隨著城市向東部的拓展,該處由邊緣地段逐漸成為城市的核心區域,它的建設成為帶動東區發展的標志性工程。

1 項目綜述

1.1 現狀特征

(1)位置優越:位于東區新城的入口位置,聯系老城與新城,具有極佳的可達性。

(2)資源獨優:延安氣候干燥、水要素缺乏,方塔水庫作為城市中相對穩定的水資源具有唯一性。

(3)形貌俱佳:原水庫依山就勢而成,依地形沿西北東南方向展開,岸線曲折變化,岸堤起伏多變。庫形豐富多變、周邊自然景觀優美。

1.2 項目定位

鑒于延安缺水的現狀,該濱水空間定位為:城市中心區以市民文化休閑活動為主的開放型城市公園。

1.3 主題立意

依托方塔水庫資源,圍繞水的作用、水的精神、水的品質、水的故事、水的傳說,將該公園打造為人們認知水文化的窗口——“知水園”,使之成為以水文化教育啟智、游賞觀光、參與體驗活動為主的休閑公園。

2 文化因子的梳理

從以上定位和立意可知,該濱水空間體現兩大特色:“延安”——地域背景特色, “水”——項目個性特色。因此,在文化元素梳理上我們圍繞該兩方面展開。

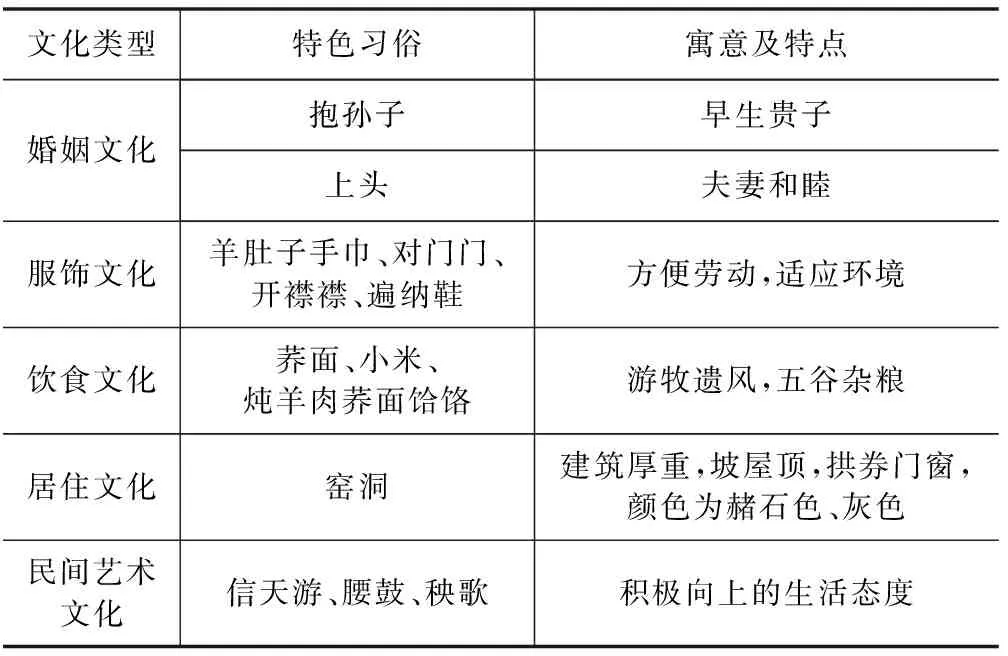

2.1 延安地域文化——黃土文化

延安除了紅色文化外,最具特色的是其黃土文化特質,具體體現在婚姻文化、服飾文化、飲食文化、居住文化以及民間藝術文化等(表1)。

表1 延安本土文化類型及特色

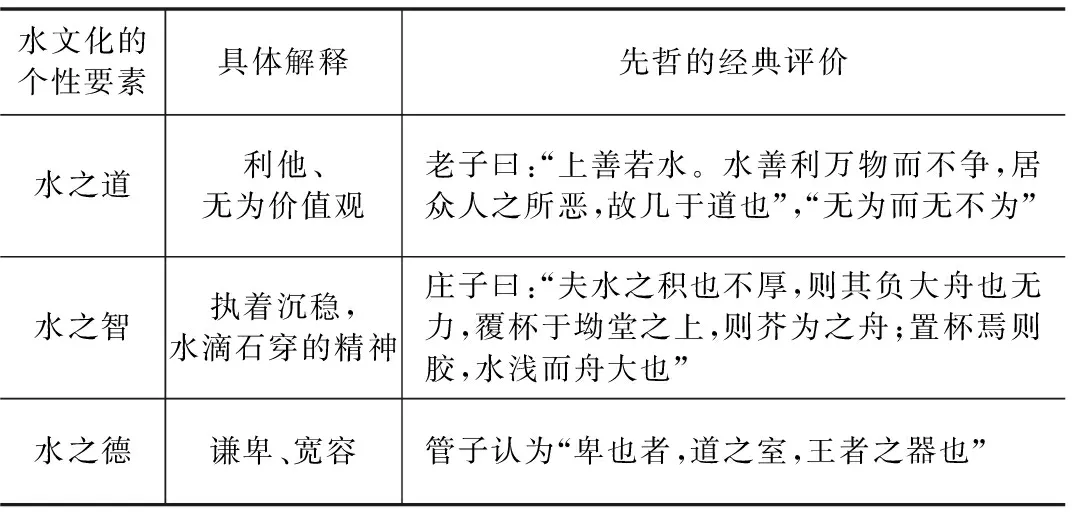

2.2 水文化——傳統文化

水文化作為中國傳統文化的一個重要組成,囊括了水體所有的物質現象和精神現象,是民族文化中以水為載體各種文化思想的統稱。主要體現在三個方面——水道、水智、水德(表2)。

在傳統理念中,水最突出的品質是包容堅韌與謙讓無爭,這與傳統的“道”、“佛”、“儒”的主旨相一致,因而,水成為“智者”、“善者”、 “高尚”等優良品質的代名詞。另外,眾多美麗傳說、神話故事都與水相關:哪吒鬧海、八仙過海、斷橋、瑤池等,通過情景“嫁接”豐富、光大水文化的內涵。

表2 水文化的個性要素解釋

3 含情空間的營造

傳統的水文化體現需要與之相適應的傳統情感空間環境。“知水園”空間營造汲取中國古典園林的精髓手法——“雖由人作,宛自天開” 。首先,傳自然之情、達“自然天開”之效;圍繞綠色水體、拓展綠色空間,建構以藍綠為主導的自然環境背景;其次,建筑采取古典園林所賦予的“露”、“透”、“瘦”的布局手法,達到“人作天開”、“天人合一”的目的。

3.1 空間結構

(1)藍色核心:突出庫、水的核心作用,空間格局依托它展開。

(2)綠色基調:圍繞水體、拓展綠色空間,使之成為“知水園”空間構成的主要物質要素。

(4)街院點綴:以延安傳統的街、院建筑組合,點綴于公園的外緣,既起限定空間、活化空間的作用,又以傳統符號體現地域風情。

(5)廊道輻射:街院之間留出寬闊的綠化、廣場空間,形成放射狀視線走廊,使公園空間與城市空間得以溝通。

3.2 營造手法

3.2.1 虛實楔合

首先,公園的總體格局為:中間水、綠(虛體),四周建筑(實體)——以實擁虛、突出虛體的核心價值;其次,各組建筑以點狀的街、院落形式鑲嵌于綠色背景中,在外圍構成了虛實相間的節律變化;最后,通過建筑花窗、柱廊、景墻鏤空等形式的“漏景”,使外部虛體滲透入實體街院(圖1)。

3.2.2 曲折引導

“曲”源自于大自然的天然線型,“直”又是人類理性活動的表現,他們是中國古典園林空間組織的基本表達形式,也是“知水園”空間組織的主要手法。

鼓和蘆笙的配合方式,比較特別,有兩個人足夠,并不像一般意義上的“伴奏”。擊鼓時有兩種方式,一是擊鼓邊,二是擊鼓心,鼓邊、鼓心都根據蘆笙和祭奠的情形而定。但鼓的聲音比較小,僅就聲音而言,稀稀落落,不成曲調,不像蘆笙,既吹又舞,有點藝術性。

圖1 知水園總平面

3.2.2.1 岸線曲折有序

陳從周先生在《說園(三)》中寫道:“水不在深,妙于曲折。”駁岸處理在可能的條件下遵從“寧曲勿直”的原則,盡量保護原有水庫末端曲折的自然岸線,追求原生態的景觀效果;局部的駁岸采用陡崖、淺磯、平攤以及汀步等形式打破線性岸線,以精細的變化烘托整體的曲線美。

3.2.2.2 園路曲徑通幽

利用彎曲的園路將有限的公園空間有效放大,并構成步移景異、曲徑通幽的景觀效果。結合隔、藏、露等組景手法,將雕塑、假山、亭、廣場等分置于園路兩側,利用園路的引導給人帶來愉悅、期盼、驚喜等心理感受,達到“通幽”的景觀效果。

3.2.3 拓撲諧和

在古典園林中,建筑起著限定、活化、分隔空間的重要作用,是空間形成的主要實體要素,起到點綴、標識作用。其平面形制與空間輪廓往往與周邊環境具有拓撲關系,因而與環境和諧、渾然一體,形成了中國古典園林獨有的建筑模式。

3.2.3.1 平面形態

首先,與水形成“親融”的拓撲關系。隨著建筑平面形態向水體的延伸,建筑體量隨之“削減”為亭、廊等傳統的水邊構筑物形式;建筑外緣與水共進退、隨駁岸而變化,完全融于水體,構成了因水而生的親水建筑。其次,與綠化形成“楔合”的拓撲關系。建筑與綠化交接處,避免一堵墻形式,采取錯接、退臺等手法,與綠色相楔合。最后,建筑與邊界——道路形成“并列”的拓撲關系。建筑實體邊界與城市道路平行布置,二者處于平行、并列狀態,作為園區空間的結束語句。這樣,既成了豐富多變的內部空間拓撲秩序,又表現了簡明干練的邊緣空間拓撲結構,內外分明(圖2)。

(a)建筑與水“親融”的拓撲關系

(b)建筑與綠化“楔合”的拓撲關系

(c)建筑與道路“并列”的拓撲關系圖2 建筑與水岸線拓撲關系分類

3.2.3.2 空間輪廓

古典園林建筑往往以波浪形的墻體、曲廊、高翹的飛檐等形式來表現建筑與環境相融合的拓撲關系。在“知水園”建筑輪廓線控制中,也借鑒了拓撲關系:建筑組群高低錯落,富有韻律,成為“曲廊”的抽象再現;單體建筑前后層次分明,由外圍中間水體依次為主體多層或高層建筑、建筑裙房、低矮的亭廊,建筑高度層層降低,向水面伸展;建筑高聳、垂直于水面布置,又留下了充裕的視線通廊,用現代語言表達了“露、透、瘦”與環境謙讓的拓撲關系(圖3、圖4)。

圖3 建筑組群輪廓

3.3 空間情義

3.3.1 無形無為

圖4 單體建筑輪廓

“知水園”整體空間塑造展現了“無為而無不為”的隱喻內涵,最具特色的當是留白空間的處理——虛體水、綠化、廣場,圖示化、多樣化的留白虛體展現了水的無形與無為,虛而不空,無確勝有;虛空間的設置擴大感官的反差,突出實體與虛體的景觀特色,同時延伸視線,“無為”的處理手法起到“有為”的效果。

3.3.2 謙和處下

建筑臨水而建,且部分觀景亭架空挑出水面,意在突出建筑的地位;水則表現出含蓄之勢——像自建筑下方流出而附屬于建筑。這種空間處理手法展現出水的謙和處下,甘做陪襯,“善利萬物而不爭,處眾人之所惡”。

3.3.3 返璞歸真

園內建筑布局注重迂回曲折、參差落差,建筑形式自由輕快,空間處理采用引導、曲折等手法豐富空間層次。這種建筑形式具有順應自然、返璞歸真的情趣,“暗合了原天地是美也,達萬物之理”的審美觀。

4 文化元素的體現

在含情空間氣氛營造的基礎上,通過廣場點題、多線串聯和符號強化,將文化元素加載于其中。

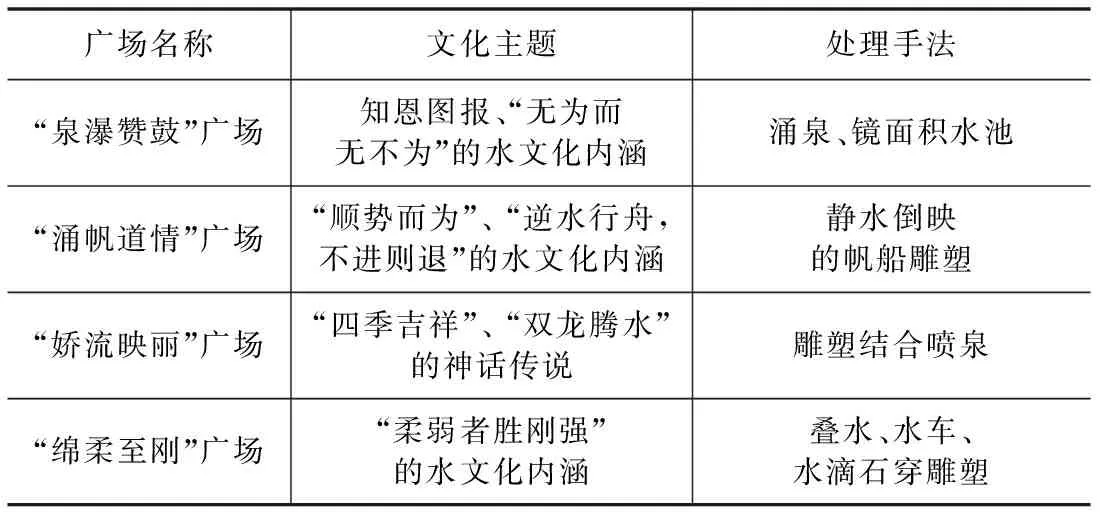

4.1 廣場點題

以四個主題文化廣場作為水文化的主要展示、休閑活動場所。分別利用涌泉、跌水、噴泉和靜水四種水的常見形態來展現水的品德和特質,人可近距離欣賞水的魅力、感悟水文化的內涵。以此增加了水文化感知的趣味性、可讀性、參與性和場所感(表3)。

表3 廣場空間中文化展現

4.2 多線串聯

公園游賞路線是人們感知公園文化內涵的主要線型空間。依據游賞路線與水域的距離將其按“三環”布置。

內環:即駁岸親水游線。沿線加載以體現水文化為主的節點,包括哪吒鬧海、姜太公釣魚、水車水磨等。

中環:為公園中部游憩線路。沿線主要體現延安民俗風情,如秧歌、剪紙、道情、生活器具、名人軼事雕塑等。

外環:為鏈接各街、院、廣場的游憩線路,以展示地域建筑風貌和餐飲、生活、居行等民俗文化。

這樣,圍繞水體形成了親水、近水和眺水“三環”游覽線型空間,通過文化加載也同時形成了三個文化主題環,文化要素因環狀線路的串聯而得以整體體現。

4.3 符號強化

“知水園”建筑采用陜北傳統“街”、“院”的平面組合形制,以傳統的空間承載傳統生活、體現傳統文化;建筑造型厚重、端莊,體現陜北建筑意味;采用當地石材、磚材建造,反映地域建材特征;溫暖色調、灰坡檐口、北方馬頭墻、豎條窗、窯洞等造型符號和色彩符號的運用,體現延安建筑符號語言;內部設置石碑、石雕、磚雕等文化小品,豐富建筑空間的文化內涵。通過地域性傳統符號的加載,凸顯了延安地域文化特征。

5 結束語

“山”、“水”自然要素和“鄉愁”文化要素,是市民大眾精神生活不可或缺的兩大因子,也是城鄉規劃設計工作者將永遠關注的兩大方面。汲取中國古典園林造園精髓、營造與水體相得益彰的空間環境,并有序植入文化要素、鏈接成文化展示體系,就是本方案設計的初衷和歸宿。在有形空間中如何承納無形的“水”和無形的“文化”是個永遠需要研究的課題。愿本設計思路能發揮丁點“拋磚引玉”之效、足矣!

[1] 黃生錢,秦華,辛儒鴻.山地濱水公園設計的地域性營造——以重慶金海灣公園設計為例[J].規劃師,2015(12):78-82.

[2] 何子張,段進.城市空間形態優化的城市設計方法——以青島小港及周邊地區規劃為例[J].規劃師,2005(1):52-55.

[3] 孫琪悅,羅謙.文化視角下的淮安濱水空間發展策略研究——以里運河河下古鎮段為例[J].現代城市研究,2016(2):114-119.

[4] 王紅,梅欣,倪有為.城水共生·文化傳承——青島田橫島省級旅游度假區濱水空間設計探析[J].規劃師,2014(6):58-63.

[5] 王培培.中國古典園林營造理念與手法在現代景觀設計中的應用[D].河北工業大學,2010.

[6] 董曉璞.中國古典園林的文化內涵與意境營造[D].西北農林科技大學,2007.

“城市雙修”的工作重點

一是推廣三亞經驗。住房城鄉建設部將三亞“城市雙修”經驗總結概括為“領導親自推動、堅持統籌協調、扎實推進工作、完善保障措施”4方面共12條,特別是加大治理違法建設力度,多種方式籌措資金,注重公眾參與和輿論引導。二是注重問題梳理。通過調查評估、綜合分析,找出生態問題突出、急需修復的區域,梳理城市基礎設施、公共服務、歷史文化保護、城市風貌等方面存在的問題和不足,確定“城市雙修”的范圍和重點。三是做好統籌謀劃。各地要把“城市雙修”作為貫徹落實中央城市工作會議精神的重要任務,作為提高城市規劃建設管理水平的重要抓手,切實加強組織領導。各相關部門要加強分工合作,堅持問題和目標導向,統籌規劃,綜合施策,保持工作系統性、整體性。四是細化工程舉措。通過制訂實施方案,建立項目清單,將“城市雙修”細化為可量化、可操作和可考核的工程。細化項目安排,明確建設時序和完成時間,落實實施主體,分項、分期、分片推動實施“城市雙修”工程。五是確保工作實效。堅持以人民為中心的發展思想,將“城市病”的治理成效、基礎設施改善程度、社區功能提升完善、環境景觀修復效果以及人民群眾的滿意度和獲得感作為評價“城市雙修”成效的基本標準。

摘自《中國建設報》

王亭亭(1990~),女,碩士研究生,研究方向為城鄉規劃。

TU984.1

A

[定稿日期]2017-01-06