梅州市文物保護單位火災隱患分析與預防策略

——以圍龍屋為例

郭新志

梅州市文物保護單位火災隱患分析與預防策略

——以圍龍屋為例

郭新志

粵東梅州擁有眾多文物建筑,而火災是文物建筑安全最大威脅。通過對文保數(shù)量最多的鄉(xiāng)土建筑圍龍屋建筑火災隱患的分析,提出預防對策。以點帶面,希冀對全市文物建筑火災起到科學預防和借鑒作用,從而科學保護文物建筑安全。

文物保護單位 圍龍屋 火災 預防

古建筑是祖先留給我們的豐厚的文化遺產(chǎn)。破壞文物建筑的因素很多,火災就是其中之一,而且是文物建筑的最大威脅。為積極預防火災的發(fā)生,切實保護文物建筑安全,文化部、公安部于1984年2月28日聯(lián)合發(fā)文《古建筑消防管理規(guī)則》。梅州市是廣東省文物大市,現(xiàn)今,境內(nèi)共有文物古跡443處,其中古建筑223處。由于古建筑火災具有一定的特殊性和復雜性,本文以圍龍屋類型文物建筑為個案研究,為梅州市文物建筑火災預防拋磚引玉,從而保障文物安全。

一、梅州市文物保護單位概況

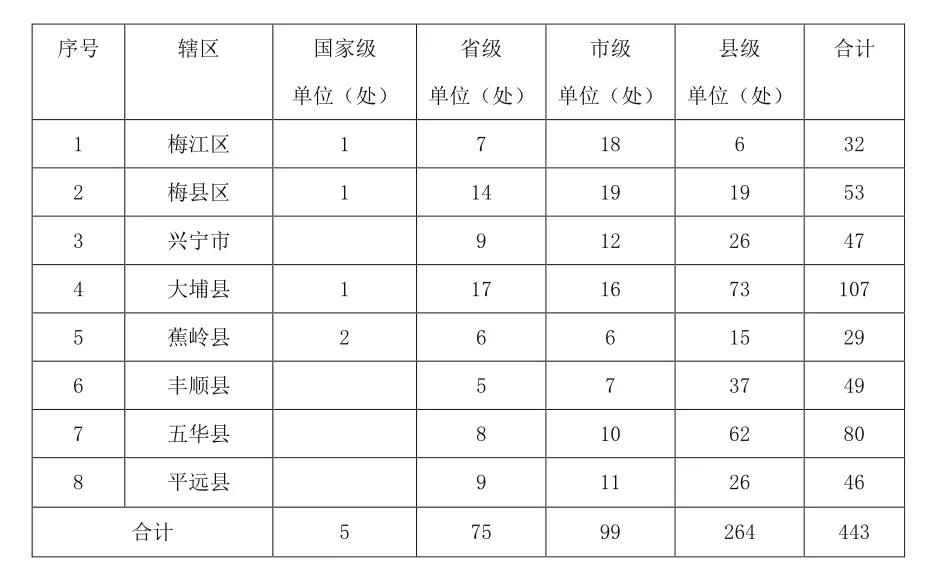

梅州市位于廣東省東北部,總面積為1.59萬平方公里,轄梅江區(qū)、梅縣、大埔縣、平遠縣、蕉嶺縣、豐順縣、五華縣、興寧市。歷史文化名城梅州素有“文物由來第一流”之美譽,其境內(nèi)有豐富多彩的文物古跡,古遺址、古建筑、古墓葬等文物眾若星辰。據(jù)相關部門統(tǒng)計,截至2016年7月,梅州市境內(nèi)共有443處。如古遺址、古建筑、古墓葬等古跡被列為國家、省、市、縣等不同級別的文物保護單位,其中國家級文物保護單位共計5處,省級文物保護單位共計75處,市級文物保護單位共計99處,縣級文物保護單位共計264處。各縣市區(qū)文物保護單位分布情況見表1。

表1 梅州市各文物保護單位分布表

梅州市443處文物保護單位類別涉及古建筑、古墓葬、近現(xiàn)代重要史跡及代表性建筑、石窟寺及石刻,經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)443處各類文保護單位中古建筑類型文物保護單位共計223處,占總數(shù)的50.3%。就建筑類型而言,梅州境內(nèi)鄉(xiāng)土建筑種類繁多,如有圍龍屋、杠屋、四點金、土樓等等。經(jīng)對梅州市文物保護單位的進一步分析研究,發(fā)現(xiàn)最具梅州鄉(xiāng)土氣息的圍龍屋建筑在文保單位數(shù)量上位居首位。

二、圍龍屋類型文物保護單位建筑特點

每種類型的文物建筑有著其自身的建筑特點。迥異的建筑特點與風格使得古建筑火災具有一定特殊性和復雜性。圍龍屋為梅州地區(qū)最具鄉(xiāng)土氣息的宅居建筑,建筑風格演繹著濃郁的客家風情。

(一)圍龍屋型制

圍龍屋建筑以其后部馬蹄形圍龍部分而得名。該建筑一般由左右橫屋、堂屋、后圍龍、前水塘三部分構成,平面呈橢圓形。堂屋為建筑中間部分,一般為二進三堂或三進四堂;橫屋分布在堂屋左右兩側,分別稱為左橫屋和右橫屋,兩側橫屋可隨人丁的增加而擴大;后圍屋呈馬蹄形,連接左右兩側橫屋,隨著左右橫屋的增加而增加,一般形成三圍、四圍多達六圍;前水塘為風水塘,呈半圓形,與后圍龍相對稱、呼應。日常,鄉(xiāng)民通過橫屋、堂屋和圍屋的數(shù)量為某座圍龍屋命名,通常以二進四橫二圍龍為多見。

(二)空間與布局

從建筑擴展角度來看,圍龍屋呈平面橫向發(fā)展態(tài)勢,故而圍龍屋占地面積一般較大,而人丁興旺家族的圍龍屋隨著歷代歷朝的不斷擴展,其占地面積多達上萬平米。盡管圍龍屋整體建筑占地面積龐大,而作為其組成部分的每個圍龍間、橫屋間卻非常狹小、局促、低矮。

(三)功能與分區(qū)

圍龍屋中路堂屋為宗祠,是族人祭祀、緬懷先祖之地,為宗族共產(chǎn)。每逢紅白喜事和祭祀之時,堂屋成為族人的公共活動場所。左右橫屋和后圍屋則為私戶的祖產(chǎn),通常為鄉(xiāng)民的棲身住所和生活用房,一般而言,橫屋為棲身住所,圍屋為廚房用途的生活用房。

(四)建筑材質

梅州深處廣東北部山區(qū),“七山半水兩分田”為其地貌寫照。山多田少的現(xiàn)實和客家人的風水信仰使得圍龍屋建筑大多建于山旁。豐富的森林資源為鄉(xiāng)民建筑宅居提供了便利的條件,就地取材如泥土和木料。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)圍龍屋建筑多為土木結構,墻體為夯筑。建筑所用木料多為普通的杉木和松木,無名貴木材。墻體根據(jù)夯筑的材料可分為三合土夯筑墻體和普通的黏土夯筑墻體,三合土由石灰、河沙和黏土按一定比例攪拌而成,三合土夯筑墻體堅固,不易被雨水侵蝕。

三、圍龍屋內(nèi)的火災隱患

從著火源的產(chǎn)生來看,圍龍屋建筑類型的文物保護單位內(nèi)存在引發(fā)火災的直接和間接兩種類型的隱患。

(一)容易引發(fā)火災的直接隱患

1、明火使用隱患

明火是建筑物最致命威脅。圍龍屋建筑類型的文物保護單位內(nèi)的明火主要來源于住戶的生活用火和祭祀用火。如前所述圍龍屋內(nèi)的橫屋間和圍屋間多為居民廚房。日常之中,住戶習慣以干草、木材等柴火進行生火做飯,以致眾多橫屋間、圍龍間被煙熏致黑,生火做飯時的明火常常火星四濺,極易引發(fā)火災。圍龍屋為宅祠合一建筑,中路堂屋內(nèi)的廳堂處多設有祖公牌位和神靈牌位,廳堂也就成為家庭或家族的祭祀憶祖、拜神祈福之所。每逢祭祀之日和節(jié)慶、紅白喜事之時人們常常在廳堂處焚香、燒紙、燃炮,點蠟燭、供長明燈。喜悅之情往往使得狂歡之人忘乎所以,預防火災,防火安全意識此時此刻極度薄弱。圍龍屋為土木結構,建筑內(nèi)的棚桁、棚板、梁柱等均為木質且極度干燥,若明火使用不善極易被引燃,從而引發(fā)火災。如梅縣區(qū)白渡鎮(zhèn)內(nèi)廣東省文物保護單位宋湘故居就曾于1997年農(nóng)歷除夕之夜,因宋氏族人在上堂祭祀先祖焚香燒紙而引發(fā)大火,致使上堂神龕祖牌、梁桁、天子扇等被燒毀。

2、電路故障隱患

電路故障也是引發(fā)火災的重要原因之一。圍龍屋結構龐大,二十一世紀之前,該建筑為鄉(xiāng)民的住宅之所,眾多鄉(xiāng)民“蝸居”于此,一般都聚集十多戶上百人,多的達上百戶幾千人,各戶私拉亂拉電線現(xiàn)象普遍,現(xiàn)今隨著人們生活水平的提高,由于圍龍屋的“低矮矬”,宅居者紛紛“突圍”而出,原來屬于自己私產(chǎn)的圍龍間被用來放置雜物,私拉亂接的電線都已絕緣老化,都未使用繼電保護功能,極易引起短路,從而引發(fā)火災。另外,部分宅居在圍龍屋內(nèi)的宅居者家用電器日漸增多,未對電路進行改造,使用大功率的電器如空調(diào)、冰箱、電磁爐等,這些大功率的電器長時間使用會使電線超過額定容量,致使電線發(fā)熱而引起火災。

3、自然因素隱患

梅州市地處低緯近臨南海,屬亞熱帶季風氣候區(qū),是南亞熱帶和中亞熱帶氣候區(qū)的過渡地帶,尤其每年的七八月份雷電較為頻繁,境內(nèi)歷年都有大樹等被雷電擊倒、擊壞的現(xiàn)象發(fā)生,故而雷電也是引發(fā)文保單位火災的來源之一。

(二)容易引發(fā)火災的間接隱患

文保單位的產(chǎn)權私有、用途復雜和管理困難為容易引發(fā)火災的間接隱患。梅州市圍龍屋類型的文物保護單位產(chǎn)權均為私有。從田野調(diào)查情況來看,這些文保圍龍屋大多為祖屋,祖屋中的正廳(堂屋)為公有,在某種程度上來說它又是祖產(chǎn)中的公產(chǎn)。另外,除正堂之外的橫屋、圍屋之祖產(chǎn),因具有繼承性,從另一方面來說,它又是祖產(chǎn)中的私產(chǎn)。正是這些錯綜復雜的產(chǎn)權關系,以及不同宅居者對待文保單位的不同心態(tài),使得其用途非常復雜,造成內(nèi)部或宅居或放置雜物,生火做飯、侵蝕坍塌等亂象紛呈。祖產(chǎn)之下的錯綜復雜私有產(chǎn)權,造成產(chǎn)權人少則幾十人多則成百上千人,使得文物行政管理部門無法找到一個明確的私有產(chǎn)權主體或個體,這就導致了管理上的盲點,管理工作難以實施。

四、火災的救援難題

(一)地理位置偏僻

通過對圍龍屋建筑類型文物保護單位所處的具體地址研究分析發(fā)現(xiàn),這些文保單位都分布于鄉(xiāng)野郊外,比較偏僻,遠離城鎮(zhèn),遠離消防隊。另外,梅州境內(nèi)群山疊嶂,山多田少,為節(jié)約田地,當?shù)胤课萁ㄔ鞎r一般都充分利用地形,隨坡就勢,使得連通道路曲折、狹小。一旦失火,消防人員很難于有效時間內(nèi)趕到事發(fā)現(xiàn)場,消防車等大型消防用具很難抵達現(xiàn)場發(fā)揮效用。

(二)布局緊密

圍龍屋建筑是對稱組團的建筑群,高低錯落,布局緊密,走廊相連,左右橫屋、中路堂屋、后圍龍等構筑要素擠在一起,相互之間沒有防火分隔,火勢難控。一旦某處發(fā)生火情,如若有效的時間內(nèi)沒有撲滅成功,火勢很快蔓延,極易將相鄰部分引燃,造成大規(guī)模的燃燒。另外,院深巷窄且門窄檻高,使得現(xiàn)代大型消防車輛難以進入到其內(nèi)部進行撲救。

(三)木結構耐火等級低

圍龍屋為土木結構其主要材料為木材。作為文物保護單位的圍龍屋至少經(jīng)過了百余年的風吹日曬,建筑內(nèi)的木質構件已脫水形成“干柴”極易被點燃。研究表明新伐木材含水量為 70%-140%,新進倉庫的木材含水率為60%,氣干材含水率 10%,絕干材含水率0%,可以說文保單位內(nèi)的木質構件為絕干材。此外,眾多圍龍間、橫屋間內(nèi)存放著被人棄置的木制家具和柴火、稻草等易燃物品,這些無形中增加了文保單位的火災荷載。另外,各圍龍間空間狹小,這使得內(nèi)部發(fā)生火災熱氣積聚不散,極易發(fā)生轟燃現(xiàn)象,一旦轟燃,火情將難以控制。

五、火災預防對策

(一)健全文物保護組織,嚴格落實消防安全責任制

《中華人民共和國文物保護法實施條例》(2015修訂)第十二條規(guī)定,“古文化遺址、古墓葬、石窟寺和屬于國家所有的紀念建筑物、古建筑,被核定公布為文物保護單位的,由縣級以上地方人民政府設置專門機構或者指定機構負責管理。其他文物保護單位,由縣級以上地方人民政府設置專門機構或者指定機構、專人負責管理;指定專人負責管理的,可以采取聘請文物保護員的形式。文物保護單位有使用單位的,使用單位應當設立群眾性文物保護組織;沒有使用單位的,文物保護單位所在地的村民委員會或者居民委員會可以設立群眾性文物保護組織。文物行政主管部門應當對群眾性文物保護組織的活動給予指導和支持。”可以說文物保護組織是文物保護單位的“保護神”,文物保護組織應根據(jù)文物保護單位的產(chǎn)權情況確定專職或兼職消防工作人員,負責日常消防安全管理工作同時建立健全各項規(guī)章制度,并嚴格執(zhí)行。加強值班巡查制度的落實,做到火災早發(fā)現(xiàn),早報警,早滅火,將火災消滅在初期階段,損失降到最小。

(二)認真開展消防安全宣傳教育

文物行政管理部門在加強《中國文物保護法》宣傳的同時,還應聯(lián)合消防通過不同方式宣傳消防安全知識,以便增強人們保護文物古建筑的消防安全意識。為切實做好文保單位的火災防控工作,有效提升全民消防安全意識和防火自救能力,各級文物行政部門應協(xié)同消防部門進村入戶對文物建筑的產(chǎn)權人、使用者開展經(jīng)常性消防安全教育培訓,在極力營造“人人參與消防,人人保護文物”的濃厚氛圍的同時增強他們的防火安全意識,使其掌握防火技能。

(三)嚴格用火、用電管理

各級文物行政管理部門應制定文物保護管理單位內(nèi)的用火、用電管理制度。嚴禁私拉亂接電器線路,規(guī)范使用大功率電器具。文物建筑內(nèi)嚴格控制使用明火,如若確需使用明火時,應加強火源管理,采取有效防火措施,并由專人看管,必須做到人離火滅。香燭、紙錢應放在鐵質等不燃材料桶內(nèi)焚燒。嚴格落實國家文物局和公安部聯(lián)合下發(fā)的《文物建筑消防安全管理十項規(guī)定》。

(四)積極倡導配置消防設施,嚴格消防設施管理

對文物建筑應根據(jù)防火需要和實際情況,確定消防車通道(消防道路),配置必要的消防給水系統(tǒng)、消防設施、設備和器材,確定疏散通道、安全出口,保持防火間距。用于參觀、游覽和經(jīng)營場所的文物建筑,要切實采取人員的安全保障措施。

(五)積極創(chuàng)造防火安全環(huán)境

嚴禁堆放柴草、木材等可燃物,積極倡導群眾搬離已經(jīng)堆放的柴草和木材;嚴禁儲存易燃易爆化學危險品;對于消防車難以到達的文物古建筑,應逐步改善交通環(huán)境,保證發(fā)生火災后,消防車能及時到達,有效處置;應修建消防水池;文物古建筑內(nèi)應按照規(guī)范要求配齊配足滅火器材。

(六)安裝防雷設施

雷電是引起文保單位火災原因之一,這種自然現(xiàn)象,只要采取科學嚴謹?shù)膽B(tài)度通過接地、分流、均壓等層層設防方式就可以化解、減少類似火災發(fā)生。編制保護規(guī)劃的文物保護單位必須編制防雷保護規(guī)劃,安裝防雷裝置。對于已經(jīng)安裝的,應要求使用單位定期進行檢測、維護和保養(yǎng),特別是在每年雷雨季節(jié)到來之前,應對安裝的防雷裝置進行一次全面細致檢查,確保完好有效。

(七)定期全面開展防火巡查

各級文物行政管理部門應要求各文物保護組織定期開展文保單位內(nèi)的消防大檢查,重點檢查消防安全管理制度落實情況;防火意識和消防知識、技能的掌握情況;有無違章用火、用電、用油、用氣情況;消防設施、設備和器材完好有效情況;消防水源是否滿足使用需求等等。

六、結語

文物是不可再生文化資源。雖然火災是文物建筑安全最大威脅,但只要我們深入了解各文物建筑自身情況,對各文物建筑進行風險評估,準確、客觀的識別建筑中存在的火災危險與安全隱患,就能對文物建筑防火做到未雨綢繆、早發(fā)現(xiàn)早排除,科學預防、科學保護。即便在對抗古建筑火災時,能夠處于主動地位,做到有的放矢、減少火災損失。

[1]劉玉川.文物古建筑防火對策研究—以陜西省文物古建筑為例[D].西安建筑科技大學碩士學術論文, 2014.

[2]劉希臣.我國古建筑防火保護策略的研究[D].重慶大學碩士學位論文,2008.

[3]邢君.木及磚木結構古建筑防火初探[D].太原理工大學碩士學位論文,2007.

[4]中華人民共和國國務院.中華人民共和國文物保護法實施條例[Z].2008-05-28.

2017-2-1

郭新志,男,安徽池州人,任職于中國客家博物館,文博館員。研究方向為文物博物、客家民俗研究。