輪渡上的人生

◎ 文、圖 | 湯凌霄 編輯 | 吳冠宇

輪渡上的人生

◎ 文、圖 | 湯凌霄 編輯 | 吳冠宇

百年輪渡,一半是記憶,一半是無奈。

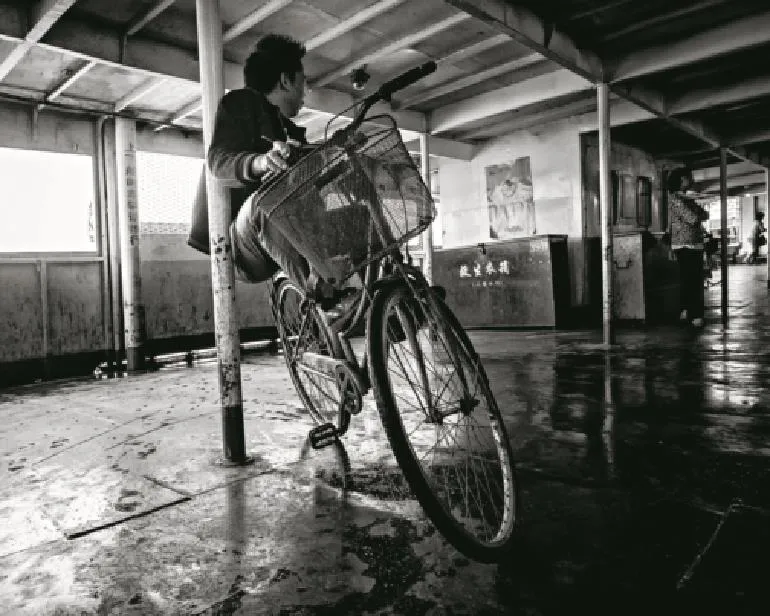

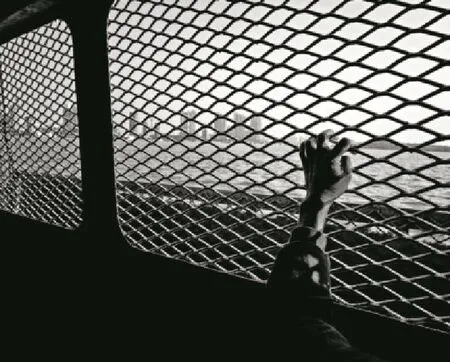

秋日的清晨五點鐘,東方只露出一絲淺淺的光亮,長江呈現出少有的寂靜。江邊的渡口已經聚集了不少人,有騎著電瓶車的上班族,也有挑著貨物的村民。江的這一側稱之為浦口,是南京偏北的一個區,而江之南,就是浦口人口中的“南京”。雖然只是一江之隔,十來分鐘的車程,由于交通的阻礙,位于江之北的浦口被人們視為遠郊,浦口人過江,不叫“進城”,而是“去南京”。

從中山碼頭到浦口的這條航線的歷史要追溯到清末宣統年間。在過去百余年的光陰里,渡船撐起了江兩岸人家的日子,繁忙的時候,日載客量高達6萬人次。1968年,南京長江大橋建成通車,輪渡的過江需求極大緩解,中山碼頭的客流量也迅速下降。2004年南京北站(即浦口火車站)停運,輪渡客流量急劇減少。如今的渡口或多或少有些凄清。新南京慢慢遺忘了渡船這種過江方式,但是老南京依然執著地鐘愛它。每天風雨無阻地來往于浦口和市區之間,20分鐘一班,輪渡扮演著過江公交車的角色,它那么地便捷和實惠,永遠不會有堵車的后顧之憂。聽輪渡的管理人員說,有一次因為輪船的檢修而停運了半天,結果招來了無數人的無情投訴,更有甚者,出動了電視臺來譴責質問:“為啥好端端的會停運,你讓我們的日子怎么過?”

這是濃縮世界的一部分,一處離自己最近的地方。

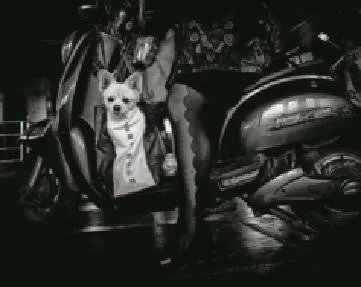

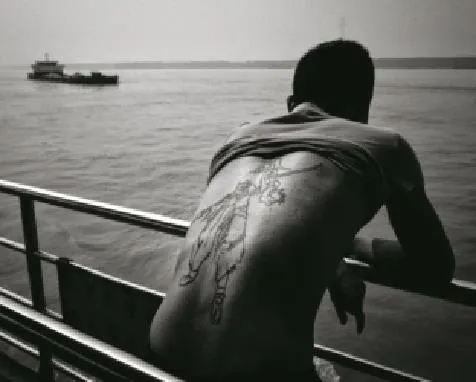

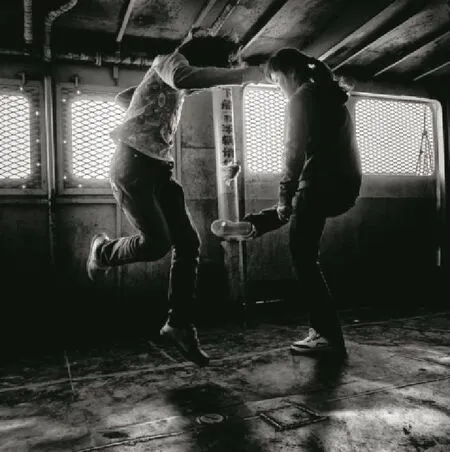

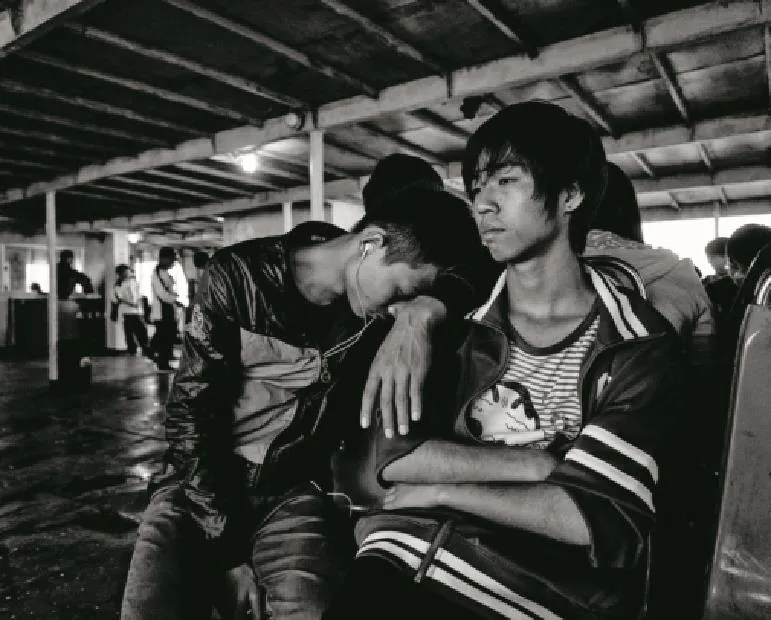

與其說輪渡是個大船艙,不如說是一個移動的人生舞臺,這個舞臺接納著南來北往的旅客,承載了他們的喜怒哀樂。

輪渡這個題材我斷斷續續花費了幾個月的時間,一是喜歡去嗅那輕松的江風,放下每天沾滿身上的塵;二是為了去看這一場場的戲,拍攝這些形形色色的人,是我最大的樂趣所在。我愛拍輪渡上的各種各樣的人,因為我覺得他們很真實,不帶任何的偽裝和面具,在這個狹小的空間里,他們的一切始終都是真情的流露,你對他(她)有多好奇,對自己就有多真實。一上船,就要裝備一雙敏銳的眼睛,放慢腳步,細細地去觀察船上每個旅客的姿態。關注更多情理之中,但卻意料之外的故事,有時在一個場景上漫無目的等待著那個關鍵點或者他將和身邊的人發生的故事,并時刻提醒自己牢牢地抓住每一絲痕跡作為故事的證據。

輪渡上的旅客大致可分為兩類,一類是在南京工作、生活、學習的本土居民。他們有的家在浦口或南京城區,而工作或者上學需要到對岸,早上坐船過江,晚上再坐船返回,輪渡對于他們來說似乎是一個回家的驛站。在這個驛站上,他們盡情渲泄著喜悅、疲憊、茫然、憂傷。

一類主要以過江觀光的游客為主。中山碼頭所在的位置正好是閱江樓風景區,只需站在輪渡的甲板上,就可以領略南京長江城際的豪邁風光,人文、自然景觀盡收眼底。吹著江風,憑欄處,大江東去,浪淘盡,詩意人生大概是如此光景。難怪有的游客會恨在輪渡上的時間過得太快,在這個美好的光景中不愿出來,于是,和我一樣地來回坐輪渡。我曾遇到一位老者,老者雖已到從心所欲之年,但他身材高大,看起來還是精神矍鑠,他駐的拐杖似乎是他整體造型的一個道具而已。隨著輪渡的開動,周邊的景色不斷地變換,老者似乎也在不斷地唏噓感慨,感慨著南京翻天覆地的變化,也感慨著他跌宕起伏的人生。下船時,老者久久不愿離去,深情地望著對岸,落日的余輝映襯在他眼角的淚珠上。確實,活著就是旅行,從一天去另一天,從一個渡口到另一個渡口,沿途看到的風景永遠一樣又永遠不一樣。

湯凌霄,1980年生于江蘇盛澤,畢業于南京師范大學視覺傳達專業。多年來一直從事品牌視覺形象工作,現居南京。主要獲獎經歷包括:2007年獲得第十四屆中國廣告節銅獎和優秀獎,2008年獲得第十五屆中國廣告節銅獎,2009年獲得全國廉政公益廣告2項金獎,2012年獲得Gettyimages華蓋創意第二屆東方印象創意大賽一等獎,2013年“藏邊人”個展獲麗水國際攝影節最佳展覽獎,2016年《輪渡上的人生》獲西雙版納國際影像展優秀攝影作品展覽獎提名。