上半年的宏觀經濟變現:反彈與分化

劉鳳良

新常態需要新動能,新動能需要新型的政商關系。圍繞這個中心的兩個支柱

是以財政體制為代表的央地關系調整和以混合所有制為突破的國有企業改革

從中國人民大學國家發展與戰略研究院剛發布的《中國宏觀經濟分析與預測(2017年中期)》報告來看,2017年上半年,中國宏觀經濟的基本特征表現為震蕩中反彈,優化中分化。

在世界經濟“復蘇”的大背景下,國內供給側結構性改革效果也逐步顯現,上半年中國宏觀經濟運行延續了2016年以來的企穩向好態勢,多項宏觀經濟指標都趨于改善,名義GDP增速連續5個季度回升,經濟運行微觀基礎進一步強化,實現良好開局。

與此同時,值得注意的是,中國經濟運行中的深層次問題依然存在,并在多個層面上呈現分化。

預計下半年房地產投資

增速將會放緩

2016年以來中國經濟回暖進程中價格指標得到快速修復,但實際變量的增幅卻比較有限,這與以往歷史上中國經濟周期的特征相比具有明顯差異。從2016年四季度起,名義GDP出現快速反彈,累計同比增速達到8%;2017年一季度,更是上升到11.8%。但是,實際GDP增速恢復有限,2016年后三個季度維持在6.7%,2017年一季度小幅反彈至6.9%,名義價格提高對實際GDP的傳導極為有限。

從歷史上看,經濟上行區間都是價格水平首先上升,即名義GDP開始上行,帶動實際GDP上升,名義價格調整對實際變量產生傳導。這主要是因為名義價格的上升增加了企業的現金流,資產負債表進一步穩固,促進投資和消費,提升了總需求。在上行過程中,隨著生產能力逐漸受到限制,名義變量與實際變量之間差距會逐步加大。這種差距的峰值構成了經濟的轉折點。對比這種歷史經驗來看,2017年名義價格上升沒有帶來實際GDP的復蘇,意味著傳統的宏觀傳導途徑受阻,名義變量與實際變量的差距反而預示著經濟存在短期見頂的可能性。

在國內周期性因素傳導不暢的背景下,外需對經濟的周期性拉動作用反而相對加強。世界經濟特別是美國經濟復蘇,全球增長預期上調,中國實現了外需拉動下的出口增長,并帶動整個工業部門生產復蘇。

不過,隨著我國在發達市場上替代原有供給者的過程趨于完成,所占市場份額的增長速度急劇下降,出口增長的傳統動力有所喪失。新市場開拓戰略對我國出口增長動力只能帶來一定程度上的邊際貢獻,并不能彌補因為發達市場上替代過程趨于完成所帶來的動力衰減。因此,中國制成品出口乃至貨物出口的增長速度下降必然是一個長期性、趨勢性的現象。所以,國際周期雖然對中國經濟復蘇起到了拉動作用,但相對于2003?2008年的總體效果可能會更加有限。在這個大趨勢中,今年對中國較為有利的因素是一季度歐美主要國家投資出現了快速反彈,經濟增長的動力從消費開始向投資轉移。中國是世界上最主要的投資品出口國,競爭優勢較為明顯。因此,在中國對外貿易增速總體空間有限的情況下,今年機電等投資品出口仍有望能夠獲得較好的支撐。

綜合上述判斷,在現有宏觀政策調整基調下,預計下半年基建投資和房地產投資增速將會放緩,而民間投資的反彈力度還有待觀察,彌補前者缺口的可能性很小,全國固定資產投資的下行壓力將會逐漸顯現;與此同時,隨著居民收入增速的持續放緩,消費增長受到一定的制約,但國際周期會在短期內提供較強的支撐作用。總體而言,正如我們在去年二季度報告中所指出的,本輪“不對稱W型調整”的第二個底部已于2016年底至2017年初形成,并呈現底部波動企穩特征。根據模型預測,2017年全年GDP增速為6.7%,CPI為2%。

結構性矛盾

當前中國經濟最主要的問題是短期國內宏觀經濟傳導不暢和長期生產率下滑。這集中體現了中國經濟在經濟周期性下滑過程中積聚的各種風險的釋放與國內政策趨緊、傳統動能削弱與新周期孕育之間所產生的各種結構性矛盾。

第一,高杠桿率是宏觀經濟傳導不暢的主要原因。在長期高債務驅動的增長模式下,企業積累了大量負債。面對貨幣收緊的政策背景,價格抬升提供的現金流很大一部分用在了還債,修復企業資產負債表,而不能用于新增投資。

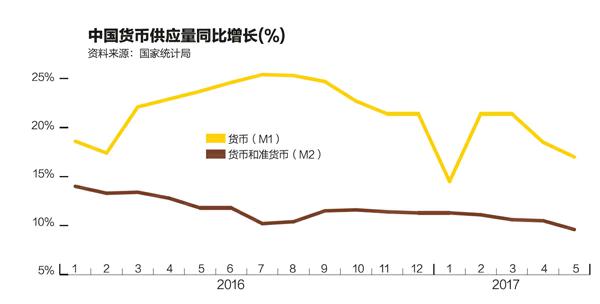

第二,資金“脫實就虛”,房價高漲造成資源配置扭曲進一步加劇。近幾年,中國出現了非常明顯的資金“脫實向虛”,M1與M2剪刀差持續維持高位,大量的資金在金融體系內部循環,伺機在股市、債市、房地產等領域流動,形成不同形式的資產泡沫。

第三,以中央企業投資為代表的準財政支出對地方投資存在著擠出,國有和民營經濟融合存在障礙。具體來說,中央國有企業投資僅在東部等發達地區產生了對地方資本的擠入,而在市場化程度較低的西部地區則對地方資本產生了擠出。

第四,由于我國原來在GDP錦標賽競爭下,通過對地方政府放權、地方政府從下而上進行改革試驗推動改革的模式與新常態不再適應,生產率出現了持續的下滑。

第五,對外貿易空間的收窄也降低了技術進步率。我國對外開放加快時期,全要素生產率都得到了很大提升。一個重要的機制是通過開放帶來了新技術,加快了向世界前沿的接近速度。技術模仿的重要載體是對外貿易,通過融入世界市場,帶來了世界先進的生產技術和管理經驗。

第六,生產率下滑使得企業成本持續上升。當前中國制造業部門的勞動生產率與主要發達國家相比,仍然存在巨大的差距和落差,這一重要事實充分說明了中國制造業部門整體上仍然處于相對低端化的特征,需要完成以提升勞動生產率為主的工業部門高端化進程。

從長期看,在國際貿易總量增速有限的環境中,要真正啟動新周期,需要通過新一輪改革開放解決中國宏觀經濟傳導問題,以新動能的構建為核心孕育新周期的動力源。對這次改革的全面體現就是供給側結構性改革。這是因為中國宏觀經濟結構性問題是供給端的經濟主體對經濟反應出了問題,扭曲性提高了杠桿率,資金避實就虛,自主創新不足等。

當前供給側結構性改革主要任務是“三去一降一補”,這是對當前急迫的供給側問題進行的有針對性的、直接的改革。

重塑中國經濟傳導路徑

長期改革的具體內容需要堅持一個核心,兩個支柱。一個核心是重塑政商關系,明晰政府和市場的界限。新常態需要新動能,新動能需要新型的政商關系。原有的市場和政府界限更多是要素推進型模式下的產物,已經不適應當前的環境。需要塑造創新導向的政商關系。圍繞這個中心的兩個支柱是以財政體制為代表的央地關系調整和以混合所有制為突破的國有企業改革。

這輪改革是在新常態下進行的,以供給側結構性改革為核心的新改革相比于以往的改革需要有新特點。

第一,這輪改革需要避免通過GDP競賽類的排名來進行激勵。在新常態下,經濟質量重于經濟數量。由于質量是多維度的,單一維度的數量競賽就不再合適,那種競賽只會導致地方關注某些數量目標,忽視其他目標。

第二,這輪改革需要將改革的主導權從地方政府提升到中央政府。在GDP競賽等數量經濟競爭環境下,為了發揮地方政府動力,需要地方政府發起改革。但是,對于現有的質量導向的多目標改革,需要中央統一協調。

第三,新一輪改革需要關注的是地方政府在“四個意識”下的執行力考核。對待新改革由于不采用簡單的GDP競賽,就需要在監督落實上下功夫,重點考慮地方政府在“四個意識”下如何自我創新,更好地執行改革,確保主體責任。

第四,加強深化改革領導小組的協調作用。在改革由中央部委承擔牽頭的時候,最大的問題是不同部門和地方之間的協調。這就需要進一步強化深化改革領導小組的日常協調功能,工作需要常態化。

短期內,為給新改革提供時間和空間,需進一步發揮財政金融政策。由于當前阻礙宏觀經濟傳導的核心在于高杠桿,這就需要進一步通過金融有序去杠桿來降低經濟的總體杠桿率。在這個過程中,需要防止競爭式監管放大監管要求,需要更多的協調。同時,加強貨幣政策對市場利率的關注,加快推進將市場利率設為基準利率。財政政策需要進一步發揮稅收對經濟的正向作用。

(作者系中國人民大學研究生院常務副院長、國家發展與戰略研究院研究員)