香港回歸:一個新時代的喚醒

王泠一

香港從世界進入中國的單一橋梁變成了中國走往世界的其中一個中轉站;香港從“英國的香港”真正地變成了中國的香港。而在我看來,更深刻的變化將是“一國兩制”將徹底融入中國夢和香港公民意識,香港將和內地一起譜寫“一帶一路”戰略的國家藍圖。

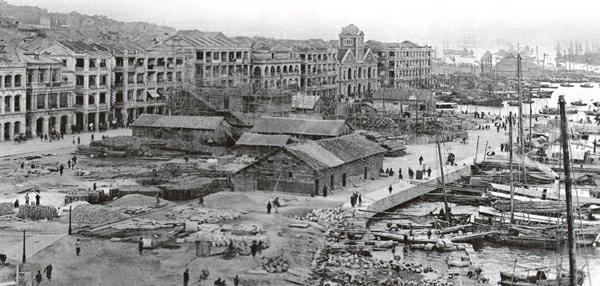

香港,曾經是中國南方區域珠江入海口的一個普通漁村;居然成為中國近代史的源頭之一。自她被割讓的19世紀中葉開始,中國人民就沒有停止過收回其主權的斗爭。只是清王朝的極端腐敗和民國政權的風雨飄搖,收回主權成為奢談。新中國誕生之后,香港的回歸才有了具體的時刻表。我的父輩,總是認為“抗美援朝打出了國威、軍威”,奠定了“新中國最初的國際地位”。而我堅定地認為20年前的“香港回歸”,才是“兵不血刃”地贏得了新時代的大國尊嚴。

回歸:曾經的滯后

如果沒有發生朝鮮戰爭,1950年末或者1951年初已經抵達深圳河(界河)的中國人民解放軍第四野戰軍的先鋒部隊,就會按軍事計劃接管香港。因為新成立的中華人民共和國中央人民政府拒絕承認帝國主義所謂的“在華權益”,并莊嚴宣布“廢除一切舊政權簽署的不平等條約”,其中當然包括涉及香港的“中英南京條約”和“新約”等清政府時期的“和約”,盡管英國人稱之為“通商條約”。

香港,曾經是中國南方區域珠江入海口的一個普通漁村。

朝鮮戰爭爆發之后,金日成的朝鮮人民軍迅速潰散;美軍和韓國軍隊(當時稱之為“南朝鮮偽軍”)兵臨鴨綠江,越境轟炸波及我新中國國民經濟賴以生存的東北重工業基地。主動挑起意識形態之爭的西方陣營,又叫囂著“推翻北京的紅色政權”、配合“蔣介石的反攻大陸”。在此嚴峻態勢下,中共中央、毛澤東主席集全國人民意志,作出了“抗美援朝、保家衛國”的戰略決策,決心拒戰火和武裝干涉于“國門之外”。同時,根據“全世界無產者聯合起來”的偉大號召和基本信念,積極支援“國際共產主義運動”。此時,香港的戰略地位以及北京看待回歸的戰略眼光迅速得以調整。而現在年輕的讀者很陌生也很難相信:朝鮮戰爭及其之后國際戰略環境要素的變化,是奠定香港日后半個世紀國際地位的開始。

整個上個世紀50年代,香港人口增加到250萬(一度超過上海),其中包括從內地遷往香港的75萬人口。如果細細分析的話,當時包括上海、浙江、江蘇、廣東、福建和四川等地的私營企業主和資產者,約有7萬余人;他們既對國民黨腐朽政權失望而不愿投奔臺灣,也不愿意離開祖國而遠赴海外。于是,寄情落戶香港就成為最好的選擇,他們的家族以及同鄉會的財富也就成為香港經濟的原始積累。他們從實業開始,改變了香港的面貌。而其他非資產人口,開始成為香港經濟工業化的勞動力來源;他們吃苦耐勞,后來還成為香港城市的建設大軍。

上世紀50年代開始,北京面臨的國際環境并不友好。以美國為首的西方陣營因朝鮮戰爭為由,對新中國采取敵視和禁運政策;這種敵視和禁運一直維持到70年代初期才變得寬松。也是在這個長達20年的時間段里,香港在國際貿易上的優勢超越了上海。而北京的中央政府從破除西方禁運的戰略角度考慮,暫緩了收復香港的步伐;并轉而利用香港(自由貿易港)的條件,同國際社會進行盡可能多渠道的貿易往來。于是,解放軍只是守衛界河,但在寶安縣(深圳的前身)和九龍之間筑有攔截偷渡的鐵絲網。在港英軍也取消了撤往新加坡的計劃,相望無事。

上世紀60年代和70年代,香港除了成為新中國對西方世界的貿易渠道,也是信息交流和人員往來的重要通道。主管新中國經濟全局工作的老革命家陳云,就特別善于利用香港市場,新中國成立前就已經落子布局香港的華潤公司則起到了中流砥柱的作用。尤其是在60年代的“三年自然災害”期間,華潤公司從香港進口回內地大量的糧食、棉花和緊缺西藥,極大地緩解了當時的燃眉之急。而祖國母親也依然照顧著香港這個“游子”,給予了直接的民生關懷和物資援助。如在周恩來總理的親切關懷下,從根本上解決了香港居民的廉價水源問題,東江水庫供水至今都是中央政府投入巨資加以維護;否則,香港就得像卡塔爾一樣花巨資進口居民飲用水。還有活雞、活魚、蔬菜、水果等,保證了香港人的日常生活所需。

上個世紀80年代初,我心中的偉人——改革開放的總設計師小平同志終于亮劍。他先是石破天驚地提出了“一國兩制”的偉大戰略構想,接著以國家和民族的尊嚴提出“屆時無條件地收回香港”,并且以駐軍體現國家主權和意志。而剛剛打贏馬島戰爭的英國內閣最終明白——中國不是阿根廷,香港也不是馬島!

香港:曾經的優勢

香港,之所以被稱之為“東方之珠”,是因為經濟的繁榮和投資的自由。香港,也曾經集聚著內地遷港的商界精英,積極把握著時代的發展脈搏。在香港經濟發展的歷史中,有兩次經濟轉型是被寫入國際主要商學院案例的。第一次是工業化,即1950年以前香港經濟主要以轉口貿易為主。從50年代起香港開始工業化,到1970年,工業出口占總出口的81%,標志著香港已從單純的轉口港轉變為工業化城市,實現了香港經濟的第一次轉型。其間,香港接受了來自西方發達國家的直接投資,符合當時城市稟賦的制造業開始興起;出現了港資跨國公司。

之后的70年代初,香港開始推行經濟發展的多元化方針,香港的金融、房地產、貿易、旅游業迅速發展。而特別是從80年代始,內地因素成為推動香港經濟發展的最主要的外部因素,香港的制造業考慮成本因素大部分轉移到內地,各類服務業得到全面高速發展,實現了從制造業轉向服務業的第二次經濟轉型。在其第二次經濟轉型中,香港的經驗、香港的資本、香港的管理成為基本優勢。

香港經濟的繁榮、以及亞洲整體快速發展的態勢,在中國實施改革開放戰略后繼續得以維持。1997年,香港回歸祖國;經濟成績單的峰值達到了歷史最高水平。當時的香港作為創造了經濟奇跡的“亞洲四小龍”之一,以不及內地千分之六的人口與約萬分之一面積的彈丸之地,創造了相當于內地近20%的GDP。以李嘉誠、邵逸夫等為代表的香港企業家,既善于創造財富又積極承擔社會責任。

隨著制造業的不斷北上,還形成了“前店后廠”的特有模式。即香港利用訂單、結算、轉口、標準等優勢,內地利用勞動力、土地、運輸等成本優勢,強化了香港在亞太地區的領袖地位。香港經濟逐漸以服務業為主,與服務貿易有關的主要行業包括旅游和旅游業、與貿易相關的服務、運輸服務、金融和銀行服務及各類專業服務。至2005年,香港有85.3%的人從事服務行業,其中從事批發、零售、進口與出口貿易、飲食及酒店業的占34.4%;運輸、倉庫及通信業占10.5%;金融、保險、地產及商用服務業占15%;社區、社會及個人服務業占26%;從事制造業的只占5.3%。農業方面,香港主要出產少量的蔬菜、花卉、水果和水稻,少量地飼養豬、牛及淡水魚,日常需要的農副產品近半數需祖國內地供應。

而不少唱衰香港的西方政客,其表面上似乎很清晰的理由就是香港的上述優勢在“一國兩制”體系下不會得以保持。香港回歸前夕和最初的一段時期,也有不少香港的中產階層因不了解內地的善意和發展趨勢,選擇“用腳投票”即離開香港落戶海外。我記得很清楚的是:加拿大為了吸引“香港中產移民”,提出每位移民只要將19.5萬美元長期存款于其指定銀行,就能獲得多倫多等城市的居住權;這樣,在1996和1997這兩年間,就有10萬香港中產人士移民加拿大。然而,20年過去、雖有風雨和磨難,但香港持續繁榮穩定的局面又促進了中產移民的不斷回流。各類統計數據也表明香港回歸以來,繼續保持國際金融、航運、貿易中心地位,一直被有關國際機構評選為最自由經濟體和最具競爭力地區之一。

值得指出的是:香港與祖國內地在各領域交流合作日益密切、互利共贏的趨勢更加明顯。香港回歸20年來,內地出臺了一系列支持香港經濟社會發展、促進香港與內地合作共贏的政策措施。最直接的舉措就包括簽訂《內地與香港關于建立更緊密經貿關系的安排》協議,開放內地居民赴港個人游,開放香港人民幣業務試點,推出“滬港通”“深港通”等金融市場互聯互通機制,深化粵港區域合作等。香港仍是內地最大的外來直接投資來源地,還是全球最大的離岸人民幣業務中心。同時,教育、科技、文化等領域的交流合作也呈現方興未艾的局面。

內地:曾經的老師

從發展經濟學角度,香港曾經是內地的老師。除了吸引香港的資金,比鄰設置的深圳特區,還是學習和借鑒對方市場經濟體制的試驗平臺。當年紅遍長城內外的流行歌曲《春天的故事》,一方面是抒情改革開放的活力,另一方面就是以深圳為案例、提供了萬千變化的春天烙印。有意思的是:按照總設計師小平同志的戰略構想,四個特區分別有對應的學習對象。即深圳-香港;珠海-澳門;汕頭-僑資;廈門-臺資。后來,上海被推到了對外開放的前沿,學習也成了第一要務。

我很早就擔任了“學習資料信息員”的角色,最初的記錄重點則是香港的經驗、案例和其對內地某些做法的批判性建議。當時,為了更好地了解包括香港在內的亞太經濟體系,上級批準上海社會科學院新成立一個機構——亞洲太平洋研究所;這也是我最早任職的一個機構。按照機構(智庫)運行的慣例,不久就刊印定期的交流刊物《亞太論壇》;我必須把有關討論和接待的新鮮思考和最新信息整理出來。同時,上海市政府高級官員出訪之前,我也得提供相關背景資料。

記得第一個市政府交辦的課題是“亞洲四小龍的人力資源研究”,我負責著重剖析香港;這是在香港回歸之前的1994年。當時發現:上海和香港一樣,沒有什么自然資源稟賦,工業原材料都是依賴外部市場輸入。兩個城市最珍貴的以及可持續開發的資源其實都是人才,于是就提出了“人力資源是第一資源”的說法。區別也很明顯:上海集聚的是國家級(基礎型)的科研、教學人才;香港集聚的是國際化(市場型)的經營者和專業服務人才(如律師、醫師、分析師等)。

上海,隨即調整自己的人才結構。首先選拔去香港培訓的專業人才是會計師和審計師,上海社科院也辦過專項學習班、就請香港行業高手來具體講解。一開始,分歧和碰撞很多。如會計師應該對誰負責?即對上級領導負責還是對股東負責?后來比較接近的結論是——如果是上市公司,會計師得依據法律對股東大會負責。審計方面,則明確突出了“設備折舊”的概念。即香港方面強調無論多么昂貴的設備,每年都要以一定的折舊(換算成具體金額)計入企業或開發區的發展成本;但當時上海國有企業是以保證資產增殖為考核前提的,結果是老舊設備已經不能發揮作用了還是當固定資產登記,而在中外合資時的評估中則往往被列為負資產。過了好幾年,設備折舊率和相應年限允許報廢,在上海成為普遍意識。

1992年之后,上海興起了城市開發的高潮但建設資金嚴重不足;同時,居民住宅條件也是十分艱苦。經過辯論,思想上終于解放了;內地城市開始承認住宅是商品,上海也開始由住房分配福利化向市場商品化轉型。那么,當時老百姓眼里的天量資金從何而來呢?在和香港智庫幾番討論之后,籌資方向基本明確為:1.以“熟地”商業化出讓換取資金,來安排“生地”再開發相應比率的住宅配置。如淮海中路、南京西路的沿街(熟地)進行商業開發,籌措到足額資金后開發南北高架;在南北高架原閘北區域興建一批商品房。2.商品房按市場價格出售給上海市民,銀行提供貸款和分期償還業務(即“按揭”)。3.商品房在興建之初就可以根據具體規劃進行先期銷售以籌集后續開發資金(即“賣樓花”)。

香港回歸前半年,我還應邀給政府部門和企事業單位累計做了26場專題報告,和聽眾互動的最多的話題是“香港是否文化沙漠?”我當時認為文化表現力方面,香港電影和電視歷來就是華語電影的先驅;而且文化的影響力和經濟能量是想呼應的。如有意思的是,上海人了解30年代的十里洋場,最初就是通過電視連續劇《上海灘》和周潤發來實現的;港式粵語、早茶在上海也一度時髦化。

弟子:不必不如師

香港回歸之后,上海和其他內地城市一樣一如既往地學習和借鑒香港。我曾經隨考察團在2002年觀摩過香港的公共交通,發現香港的地鐵系統密集而涵蓋所有的居住區域,市民通勤十分便利,就連我這種外地人在香港地鐵內也不會迷路;同時地面交通壓力不大,私家車并不是香港居民的必備選項,公共汽車的數量和道路通行條件都優于出租車。后來,我還考察過香港的義工制度以及慈善慣例,也比較過滬港兩地的社區服務、社區教育;世博會之后,發現已經難分伯仲。

近年,各類數據表明——以上海、深圳、廣州為代表的祖國沿海城市正在強勢崛起。其大背景當然是整個中國經濟在世界范圍內劃時代的突飛猛進,香港經濟的年度國民生產總值占內地經濟總量的比例目前為3%。正可謂,弟子不必不如師。

就珠江三角洲區域進行具體比較的話:2017年,廣州、深圳各自提出本年的經濟增速目標為8%和9%,而香港的目標則為2%-3%。再以深圳、香港兩地比較,基于目前人民幣0.88的匯率計算,按照這一增速,香港2017年GDP為2.52萬億港元,深圳為2.41億港元,兩地經濟差距已縮小至僅1100億港元。2018年,廣州、深圳如果繼續維持這一增速,且港元兌人民幣匯率沒有特別大的變化,加之香港保持目前的經濟增速,深圳、廣州GDP將達到2.63萬億港元、2.6萬億港元,香港則僅為2.57萬億港元,廣州、深圳即將正式超越香港!

如果拿香港和目前的上海相比,香港學者和有關智庫人員則更不淡定。上海在先行先試國家戰略方面,取得了舉世公認的成就。2020年,上海全面建成國際經濟、貿易、航運和金融中心的目標指日可待。特別是國際航運中心的目標已經基本提前實現,我很清楚地記得香港回歸之前上海港的吞吐量進不了世界大港的前十位,現在已經連續五年穩居世界第一。自貿區的新試驗和負面清單舉措的有力推行,再度為上海注入擁抱世界的活力。還有一個香港媒體喜歡比較的具體案例——迪士尼;上海的迪士尼樂園僅運行一周年就實現盈利、游客就達1100多萬。而在會展領域,上海曾經努力地學習過香港;如今的上海已是亞洲第一會展之都。自然,上海在高科技產業方面如航天、深海、能源等領域也走在了世界的前列。面對這樣一個20年喚醒新時代和經濟新版圖的態勢,融合才能蓄勢!

我和社科院的智庫專家曾經多次討論,香港和內地更加緊密的融合會更有后發價值!如香港這座“東方好萊塢”在回歸以后,與內地的文化互動合作自然更加頻繁。香港有著特殊的地理位置和融貫中西文化的傳統,有大批高素質的文化經營人才與文化管理人才,對國際文化市場情況、運作規則的研究,對文化產業、文化市場的開發和管理已具有很強的優勢,是國家對外文化交流、推動中華文化走向世界的一個窗口和橋梁。而內地也有其優勢,文化資源十分豐厚,藝術人才眾多,文化產業、文化市場發展建設的潛力巨大。內地與香港加強合作、優勢互補,對促進兩地文化事業、文化產業的發展,無疑具有不容忽視的強大推動力。

最近,一位多年研究“一國兩制”的內地學者這樣評述:香港事實上也在轉變!一是香港已經不再是殖民地,即使殖民地的思想還影響著一些機構和社會的某些方面。二是香港再不能與內地隔絕。即使出現部分情緒化,每天來往邊境的人數只增不減,兩地的移居、婚姻、就學就業也只增不減,香港越來越與內地融合。三是香港的發展只能依靠內地。回歸前后是港商在珠三角的投資,2000年后是內地游客、內地金融服務需求和內地人才與投資的崛起。香港從世界進入中國的單一橋梁變成了中國走往世界的其中一個中轉站;香港從“英國的香港”真正地變成了中國的香港。而在我看來,更深刻的變化將是“一國兩制”將徹底融入中國夢和香港公民意識,香港將和內地一起譜寫“一帶一路”戰略的國家藍圖。(作者為上海國際經濟交流中心研究員、上海社科院《上海民生發展報告》主編)