論“N+Adj→Adj+(N)”組合構式中內含與凸顯

毛繼光 劉銘爽

(溫州大學 外國語學院,浙江 溫州 325035)

?

論“N+Adj→Adj+(N)”組合構式中內含與凸顯

毛繼光 劉銘爽

(溫州大學 外國語學院,浙江 溫州 325035)

組合性是復合詞語意義生成的一種重要方式。在認知語言學研究的視閾里,英語復合詞“N+Adj→Adj+(N)”構式中的不同語義成分合成有據、凸顯有序、表征有異。全文以蘭蓋克(1987)建立的組合模型框架為基點,分析模型內不同成分凸顯強弱,并作為認知解讀的參照點,再結合考慮目標組合詞語環境,我們發現該類組合詞語經內在互動,激活整合出多種新的認知意義,與完全組合義差異明顯。同時我們依據對英語為母語的美國大學生問卷調查結果,將此類合成詞的組合性內部凸顯現象分成三大類別:名詞凸顯,形容詞凸顯,整體凸顯。

名+形復合詞;組合性;構式語法;凸顯關系

1.0 引言

隨著科學技術、社會經濟和文化迅猛發展,國家間的文化交流日益頻繁,人們對生存的環境感知和體驗,日益走向深度化和精細化,傾向于用簡潔明快的語言言事、行事、評事。我們賴以生存的語言,以其固有獨特的表達形式,繼承、充實、再認知,尤其是話語中的概念整合,新生的復合詞應運而生,典型一例如:“Young girls who might be pressured in turns of their image in the beauty conscious society, we’ve got some advice for them”(來自于Corpus of Contemporary American English,簡寫 COCAE)。該句中的beauty conscious可譯成“看臉的”、“看長相的”。此短語表達簡潔,意指豐富,意象醒目。

語言學家對復合詞意義的形成機制已達成基本共識:他們一般不認同復合詞意義是由各成分個體意義單一相加而得(Johnson,1987;Langacker,1987; Sweetser,1990;Dirven & Verspoor,1998;Taylor,2002)。關于復合詞的認知意義解讀,有研究者從概念整合理論(Fauconnier,1994;Fauconnier & Turner,2002)和認知參照點凸顯(Langacker,1987)等層面上解讀。本文以認知語言學研究為視角,對復合形容詞“N+Adj→Adj+(N)”詞語的組合性(compositionality)和認知凸顯關系(types of profiling)專題討論,試圖破解該組合構式中的合成機制、理據及凸顯,在認知語義學和構式語法層面上尋求解釋力。

2.0 組合性研究簡說

早期組合性研究是以詞素粘合性研究為基礎的(Mill,1904)。十八、十九世紀哲學界普遍將部分看做是整體組合要素,即脫離整體無法談及部分(Kant,1781;Trendelenburg,1840),較之詞語組合性,詞語的整體性受到較多的關注。卡納普(Carnap,1947)在對弗雷格(Frege,1892)的整體性研究基礎上,引入“內涵”與“外延”的概念,使組合性研究與整體性研究相對獨立并存。在隨后的研究歷程中,內外延匹配共存這一概念延伸至邏輯學(Tarski,1993)、語言學(Katz,1966)、計算機科學(Janssen & Boas,1977)等領域,研究者致力于解釋各領域內的組合現象和意義的內涵關系。

二十世紀六十年代,在喬姆斯基的轉換生成語法理論推動下,蒙太古(Montague,1974)用組合性解釋語義成分,彌補了轉換生成語法的一些不足。組合性被視為一種算式過程,即每個成分都被賦予一個意義,意義相加后得出整體意義。它不僅是蒙太古語法的核心,也是形式語義學的精髓,與分析哲學交相映輝。在轉換生成語法理論體系中,用形式化的方法研究語義和句法占有較大的比例(Dowty,1979;Heim & Kratzer,1998;Partee,2004;Kobele,2006),而那些研究與詞義的基石——組合性有著密不可分割的關聯。

20世紀80年代,在認知語言學研究視閾里,對詞語的組合性意義研究同樣受到關注。蘭蓋克(Langacker,1987)將詞語和句法的組合分為完全組合性和部分組合性。較之后者,前者只是特例。詞語意義如何組合始終是研究的重點(Taylor,2002:97;Werning et al,2012)。

國內對組合性關注始于對蒙太古語法的介紹和研究,蒙太古將邏輯學領域的組合性概念用于語言學研究中,尤其是對語義成分的分析中,他深化了邏輯語義學的研究。國內學者的研究大部分集中于對國外先進理論作歸納、驗證(朱水林,1992;鄒崇理,1995;方立,2000);也不乏有學者將其用于對漢語語義和語法的探索(方立,2000;鄒崇理,2006)。當語言哲學轉向語言學層面研究時,認知心理學、實證語義學的研究者不僅在理論上有所突破(趙彥春,2008;趙彥春、王娟,2008),而且在應用層面有所深入和拓展(張輝、季峰,2012)。

3.0 組合性模型研究

3.1 蘭蓋克組合性模型

蘭蓋克首先提出:在詞義研究中仍然存在有合成性原則無法單一解釋的合成詞(Langacker,1987:449)。之前的語言學家對此說法是將其排除在語法描述之外,而將詞語意義解釋指派給詞庫內聯,這無疑模糊了語義學和語法之間的界線。為了解決這個矛盾,蘭蓋克對組合理論修正為,詞語意義在合成和表征過程中存在部分意義凸顯現象,并用blackboard和blackbird兩個詞,分別說明了合成時出現的擴展和具體化兩種現象,進而證明了詞語意義部分合成原則的現實性和可行性。

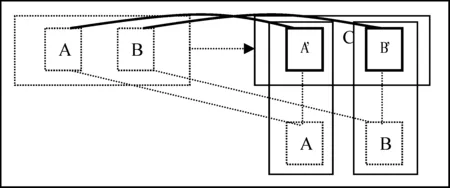

傳統的合成原則是建立在積木式的類推機制之上的,即成分結構相加得到整體。現代認知語義學認為,一些合成詞得益于部分、部分與整體成分間的不同組合成因、體驗及認知動因,我們可以從合成結構中分析出成分內在結構,建立新的合成模型。合成結構一旦被確定為整體單元,相接的子成分結構不再那么凸顯。當詞語完全規約化之后,整體結構不易“一目了然”。為了繼續解讀,蘭蓋克提出了用搭腳手架的方式去解釋合成構式因子,如圖1所示。

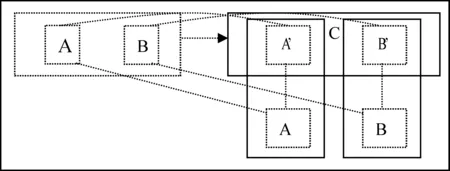

圖1 蘭蓋克組合性模型

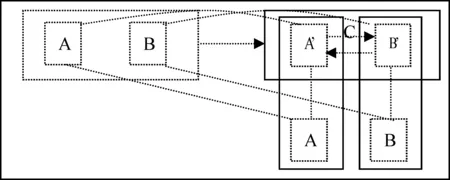

圖1中[A] [B] 是成分結構,[C]是合成結構,左側虛線部分表示[A][B]完全合成生成[AB]([AB]=[C])。該情形是一種特例,在大部分情況下左側部分只是一個激活動因,加工后合成了[C]。右側下方的實體[A][B]有雙重作用,既可以作為C的成分結構,也作為[AB]的次結構。至于合成表達式的可分析性,它是一個程度問題,其可分析性程度反映了合成結構內部引起成分激活的概率,以及它們在被激發時表現出來的凸顯性。因而,我們用合成結構中的凸顯關系來分析合成意義是可行的。一個表達式的語義值既不單單存在于基體(base),也不單單存在于側面(profile),而是基體和側面的結合(Langacker,1987:188)。在合成結構里,一個成分結構較之其他成分既具凸顯性,又與其成分之間的共同作用生成意義有關,凸現出來的成分往往是人們思維關注的焦點,蘭蓋克將其稱為參照點,基于該點可以延伸至目標信息,完成整個認知概念化的過程。若將組合理論,凸顯,參照點三者結合起來,我們就得到圖2模型:

蘭蓋克在論述之時選取的詞匯大多是形容詞加名詞(blackboard,blackbird)或是一個單獨的詞素(computer,complainer)。由于名詞加形容詞生成新的形容詞屬人們認知體驗整合新現象,筆者選取十個有代表性的形容詞,將其代入構式“N+Adj→Adj+(N)”中,在COCAE中選取復合形容詞語料,歸納后做出如下模型(圖3-圖5):該模型可以解釋在不同的名形合成詞中,凸顯不同的成分作為參照點指向目標成分,兩者共同作用激活合成相應的意義。

圖2 組合、凸顯、參照點結合模型

認知語言學強調說話者根據自身的經驗輔助性地理解語言。單從研究者身份出發,用理論分析角度是無法對合成詞內部的凸顯關系做出權威的界定,說者與聽者的主觀因素以及詞語被使用的具體語境都會影響意義凸顯與通達。因此,我們設計了一份調查問卷,卷中包含16個含該類詞語的具體使用的實例。我們通過在美國的研究人員對54位英語為母語的美國大學生進行調查問卷。答卷者按照我們設定的四種語料分類(4組假定性凸顯分類,每組含4個例句),按照凸顯的頻度從高到低選出每組中出現的詞語。受試者需根據合成詞中不同成分對意義解讀的貢獻程度,選擇其一分類。我們按照問卷結果歸納如下三點:

① 凸顯確實存在于N+Adj→Adj+(N)類合成詞中,且可以劃分成三類不同成分的凸顯。

② 凸顯的解讀需要結合具體的語境分析,需要考慮N+Adj→Adj+(N),其中N表示該類形容詞合成詞所修飾的名詞短語。因其可能后接名詞種量較大,無法窮盡大語境作出明示,因此我們用括號表選擇,當前的研究只能做到具體實例逐一分析。

③ 合成詞作為一個語義整體,其兩者的凸顯性是相對的,即使凸顯成分相同,但成分之間也存在不同的關系。

3.2 組合模型凸顯關系

3.2.1 形容詞凸顯

人們解讀此類詞語時,在一般情況下,合成后的詞語詞性仍然是形容詞性的,那是因為人們將認知焦點放在形容詞上。筆者對“美國當代英語語料庫”按十類整理后總結出:組合模型中形容詞凸顯所占比例最大(見表1:366個數,占90.82%)。將形容詞凸顯作為認知參照點指向名詞后,名詞與形容詞之間的關系可細分為以下三類:

第一類,該類組合詞中形容詞本義具有“對……如何”之意,且英語短語所帶的介詞詞義帶有一定的傾向性,或“關聯”,或“指向”,如be conscious of、be prone to、be resistant to等等,合成后的詞語強調形容詞指向名詞的關系。在如下的例子里,使用者可以根據不同的語境,靈活套用該類組詞。

(1)It was this savings of both water and money that impelled Rush to make the Elm Avenue property even more water wise.

在例(1)里,形容詞詞根(-wise)強調的是在構式義中,形容詞本義能產出的寓意:“節約的”、“明智的”,因而,該形容詞被凸顯。凸顯后的形容詞,“節約的”成為人們體驗的參照點,人們的注意力被指向界標(landmark)——“水”,兩者合成后,互動得出“對水節約的”、“節約用水的”的組成義。

類似的復合形容詞還有以-smart、-foolish等作為后綴的,其中environment friendly(“對環境有利的”)、user friendly(“對使用者有助的”)、quake resistant(“能抗震的”)等詞已經被高度規約化,形成固定詞語,均強調某一射體對受體的形成性結果。調查結果顯示:問卷中同類單項占62.3%,說明超過多數的人認為該類合成詞中,形容詞詞語意義凸顯明顯,與我們對COCAE 的統計結果相類似,比重較大。

第二類:該類詞中形容詞作為名詞的補語被后置,起描述性作用,如例(2)所示:

(2)—She paused to take a breath, and I interrupted, “Was Ms. Kalleigh killed in a camera blind spot?” —“Yes. Do you think she surprised ***, and he killed her?”

我們可以將合成詞部分的句子改寫成Was Ms. Kalleigh killed in a spot which had a blind camera?比較之下,強調形容詞的意義更加明顯,因而作為凸顯參照點,并位于界標camera之上。對該詞的同類單項統計表明:認定是形容詞凸顯的比例達48.1%,遠高出該類中的名詞凸顯的百分比。

第三類,該類詞語中形容詞凸顯主要見于熟語中,如下例(3)所示:

(3)On my first Sunday here, I said to the congregation I was hyena happy and peacock proud to be here. And that rings true today,

該類合成詞被高度規約成形容詞時,內部的形容詞自然凸顯出來,因而作為參照點與界標相結合,其特征更明確。例(3)中的happy、proud都是性質形容詞,均突出目標的某種狀態。鬣狗(hyena)“在受到威脅或極度興奮時常常會發出一種音調很高的‘咯咯’聲,聽起來很像是在狂笑”(趙守忠,2010)。詞語中形容詞happy的特征被進一步突出、放大,合成后意義表達十分鮮明。peacock proud是一個已被規約化的詞語,其認知機理也同樣如此。這類詞以其生動、形象的特點被人們逐漸接受,同類單項統計結果顯示,該類合成詞中形容詞凸顯比例為63%。

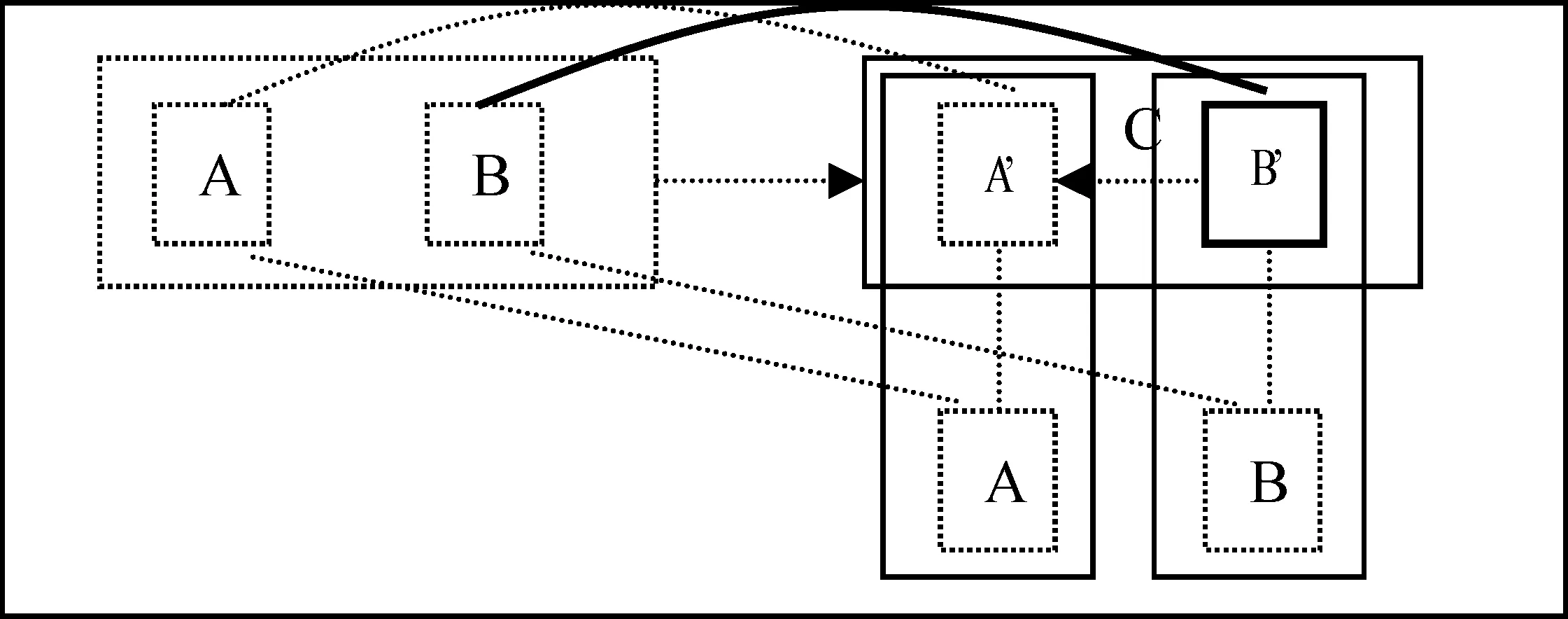

再如我們熟知的短語,“penny wise and pound foolish”可以直譯為“對一便士是聰明的,但對一英鎊是糊涂的”(丟了西瓜,揀了芝麻)。上述例子都表明,成分結構[A] [B]經左側結構加工后,凸顯成分[B]可以表達“對[A]…”之意,[B]則被選作參照點指向[A],[A]、[B]以指向、描述、放大的方式激活合成詞的意義。我們用圖3表示。

圖3 形容詞凸顯組合模型

3.2.2 名詞凸顯

當把“N+Adj→Adj+(N)”組合構式放在具體語境中,我們需要根據語境因素考慮合成詞內部成分之間的不同關系。我們將該類名詞凸顯詞語也分為三類:

第一類,該合成詞中,根據語境判斷名詞為凸顯成分,作為認知參照點指向形容詞,當形容詞的效果被觸發后,其特征在頭腦中被序列感知。它表示“由名詞生成……的感覺”,典型的例子,如 car sick(暈車)、snow blind(雪盲)等。對兩個詞的調查結果顯示,關系凸顯百分比分別為29.8%、46%,名詞凸顯為27.8%、31%。具體深層分析如例(4)、(5)所示:

(4) My polar sunglasses were lost somewhere in the blizzard and, by the time we reached the highlands at the base of the massif, I was snow blind from the sunlight and its reflected glare.

(5) This is scary. She really is more asleep than awake, closing those eyes so many times, it is hard to keep count ... Yeah, I’m feeling kind of car sick and lightheaded, and in real life, I probably would have pulled out — pulled over a while ago.

在蘭蓋克的模型中,那些體現為被凸顯的名詞作為參照點的是指向形容詞。說話人預期合成目的是“坐在車里而感到不適的、會暈車的”。這種由名詞指向形容詞的關系,是名詞凸顯成分關系中最常見的一種。與形容詞的合成模型相似——凸顯其中一個成分。并基于此,指向另一個,在該合成模型中,成分之間的關系是建立在蘭蓋克模型基礎上的,不僅強調各自的成分,而且同時強調成分之間的關系。

第二類,在該名詞凸顯中,合成形容詞所飾成分“和名詞一樣具有形容詞特征”,例如dope sick(as sick as dope)、genius smart(as smart as genius)。在例(6)中可觀察出合成詞的名詞部分如何在具體語境中得以凸顯。

(6) His parents put more pressure on him than anyone, because he was egghead smart and was headed to Yale. His dad was a grad, and his older sister too, and Yale banners and books were displayed all over the house like a roadmap they’d put up for Jay’s life.

Egghead可譯為“書呆子”,全句強調的是Jay受到環境的熏陶,不知不覺地擁有“Yale University”學生的氣質。觀察者注意到的是該合成構式的焦點落在egghead上,即egghead首先被單一整體凸顯。egghead作為參照點指向smart,此時smart作為egghead的一個顯性特征,表明“學識淵博的”,由此名詞中的部分性質、摹狀意義得以互補。

需要注意的是,此時該形容詞作為名詞的部分特征被指向,而形容詞凸顯中第三類情況:形容詞的性質通過名詞被凸顯、被放大。

第三類,該名詞凸顯解讀同樣需要結合語境,如(7)所示:

(7)The hit songs, money and women run out; a Freudian cliché is invoked to explain Jelly’s lifelong inability to feel. And as the song-and-dance interludes dwindle, Chimney Man blows on too much smoke by preachily repeating the evening’s incantatory messages. The curtain finally falls on the show’s one dishonest note, a Broadway happy button slapped on to a denouement that is otherwise a downer.

例(7)的前部分所用詞語“歌曲、金錢、弗洛伊德式的解讀”等將段落內容設定為音樂劇場景,從所選詞匯:cliché,interlude,preachy,repeating,incantatory可看出筆者對該場音樂劇持一種否定態度,但最終的結尾卻出乎意料,從finally、otherwise a downer可以看到作者態度的轉變,而Broadway happy button就是關鍵之所在。本場糟糕的音樂劇與百老匯式的音樂劇形成對比,因此,凸顯的是百老匯式的音樂劇的特點,“百老匯”是認知參照點,而happy是被指向的目標。兩個詞通過認知焦點的轉移被連接起來,名詞“百老匯”被明顯地突顯出來,將合成詞的理解限定在特定環境下,專名Broadway的特性被強調。

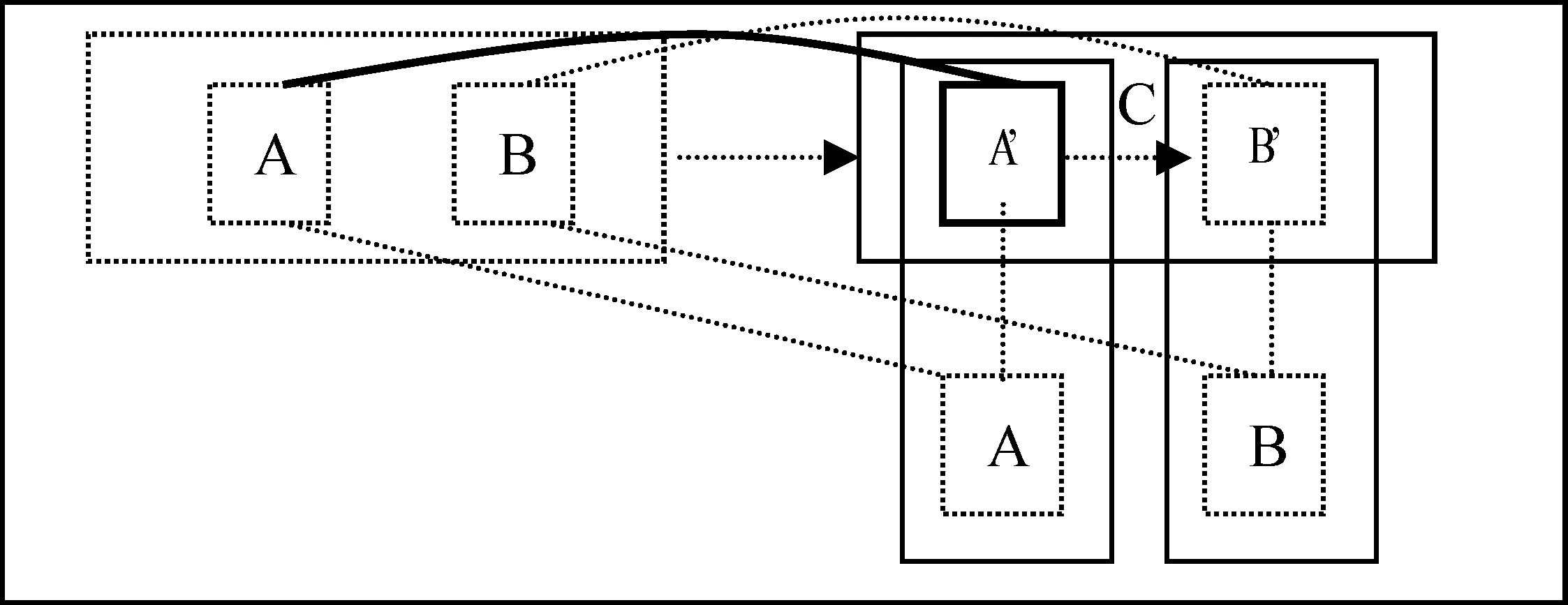

該認知解讀過程概括起來即為名+形構式中的名詞部分被凸顯,名詞作為參照點,指向目標后,參照點與目標結合起來共同作用,認知解讀過程完成。對此,我們結合蘭蓋克的模型圖,用圖4來表示:

圖4 名詞凸顯組合模型

3.2.3 整體凸顯

整體凸顯(即完全合成)是一種特例,在“N+Adj→Adj+(N)”構式中,這一特殊性尤為顯見。根據英語語法規則,名詞通常放在形容詞之后,故該類復合形容詞屬于完全合成生成,較為少見。

(8) We used a little bit of chicken stock so we wouldn’t use too much whole milk, a little more figure friendly, Right. And then we added in a little bit of the starchy cooking liquid from the pasta. The same thing we used over here.

例(8)中figure表示“數量,份量”, friendly表示“適中的”,兩個意義同時凸顯方可滿足預期意義,表示“適量的”。figure friendly作為參照點便于我們理解文本內容:即“不需要加入過多的全脂牛奶”。

(9) But his advisers warn that in all 50 states many voters feel that prosperity is only for the rich and would resent any excessive White House happy talk. The aides’ advice as Clinton prepared his State of the Union speech: Claim only a promising start on righting the economy. Stress that much remains to be done.

例(9)的段落較長,該段落首先提到“五十個州”的整體概念,從美國政治體制來看,與其相對的是中央政府,段中用“白宮”來借代。當兩者處于相對位置,該句中的White House happy詞語譯為“(所有來自50個州的選舉人)不滿中央政府直接受益的任何方式的會談”。因此,只有“White House”與“happy”同時凸顯才會具有詞語意義。以White House happy作為參照點,后部分才可以得到解釋。

至此,在對上述兩個例句分析的基礎上(詞語完全合成時),我們得到圖5,以示內部的凸顯關系。說話人將成分結構[A][B]經過左側的完全合成后生成[AB],發現該結構中成分[A]、[B]按語序完全凸顯,且明確表達目標意義,實現完全合成。完全合成后的合成詞作為參照點指向,在合成詞所在的文本里,意義得以理解。

圖5 整體凸顯組合模型

4.0 組合性分類及翻譯例證

以上三種情形概述了“N+Adj→Adj+(N)”構式內部意義組合、凸顯和激活參照點三種過程性關系。我們選取了可參與“N+Adj→Adj+(N)”構式合成的十個形容詞:它們是:friendly、resistant、foolish、wise、happy、smart、sick、blind、prone、conscious,并且在“美國當代英語語料庫”中檢索到403個含有這類合成詞的句子。我們將各個“名+形容詞”組合生成的復合形容詞歸納列表如下。

表1 組合性關系分類

通過對各詞語的數量及相關的例句進行統計分析,我們得出如下結論:

① 在所選擇的合成構式中,形容詞凸顯占90.82%,名詞凸顯占7.44%,完全合成整體凸顯占1.74%。數據反映了一個現象:在“N+Adj→Adj+(N)”構式中,組合構式并不能因為不符合完全合成,而否定組合性;部分組合和單向凸顯仍然存在,而且可以容忍內部互動,并與被修飾的名詞結合構成新的組合構式。英漢語翻譯時應考慮相關組合的意義,達到較好的意義等值。

形容詞凸顯所占比重較大的原因是:合成詞的詞性仍是形容詞,概念整合時,凸顯其中的形容詞成分是最經濟,最簡潔的方案,符合人類的語言交際原則。筆者試圖對“N+Adj→Adj+(N)”類合成詞中的N進行分類,但卻發現:形容詞前面的名詞既可以是可數的,也可以是不可數,且實體名詞與抽象名詞都可以與形容詞搭配,部分形容詞前面還可出現專有名詞,表示特定現象。這一事實也證明該類組合詞中,形容詞有較強的選擇度,靈活性高。使用者可根據交際需要進行相應調整。目前看來對該類詞語合成現象研究仍有巨大的價值。

② 在“N+Adj→Adj+(N)”構式中,凸顯成分所起的作用不同,翻譯時突出的重點也就不同:若凸顯指向受體的形容詞,如friendly,conscious等,則凸顯描述受體的形容詞,譯成 “對……怎樣的”、“與……相關的”詞語;若選擇描述性質的形容詞,如happy,smart等,則組合后形容詞就是對名詞的進一步描述,直譯成“……的”。對此我們列舉例譯如下:

(10)Plus, you say you’re fit, and sometimes buff bodies can actually improve when a little body fat is added to soften the hard edges. It sounds like you’re fairly body conscious. Your boyfriend no doubt knows this and probably wouldn’t tell you the truth even if he did notice your weight gain. All guys realize that when a girl asks about her weight, she doesn’t want an honest answer; she wants a caring answer.

再者說,你強調自己是健康的;強調有時自身的脂肪含量增加,而黃褐色的皮膚使得棱角不再那么明顯。似乎你對自己的身材相當在意。你的男朋友毫無疑問地知道這一點,所以即使他注意到了你的體重增加,也不會告訴你真相。男孩都知道當一個女孩問及自己的體重時,她并不想聽實話——她想要的是一個表示關懷的肯定。

在body conscious構式中的形容詞conscious具有“對……在意、注重”之義,此時的形容詞是參照點,即凸顯成分,翻譯之時要注意突出“對……”的意義。相比之下,選取的形容詞意義側重于描寫,如例(11)中的streetsmart和booksmart兩詞語譯文。

(11)She liked to argue, she was a thirty-five-year old sophomore in college, a comely woman with abdominal scars gallbladder, hysterectomy, appendix. She was very smart, streetsmart as well as booksmart.

她喜歡爭辯,三十五歲了,現在讀大學二年級,面容姣好,但由于做過膽囊、子宮、闌尾手術腹部留下了疤痕。她非常聰慧,過得了市井生活,進得了書香廳堂。

第(11)例中的smart是性質形容詞,突出目標對象的某種生活狀態。方位名詞“street”和物類名詞“book”分別被轉喻:指代生活在“街道”的市民特征和與書“息息相關”的讀書人之標桿,兩者共同作用強調所修飾名詞的性質特征。通過這種互動關系使形容詞特征得到凸顯,所修飾名詞的特征也得到確實。

總之,凸顯名詞時應根據具體的語境,對其進行不同的凸顯處理,使得翻譯更加切題、表意更加明確。

③ 在“名+形組合”過程中,意義生成不僅通過凸顯成分結構,還通過凸顯成分結構之間的關系,來激活合成具有不同指向的復合形容詞。因此,該特色組合不僅僅是一個簡單的復合詞糅合形式,而其組合過程體現出動態互指、整合體現的過程。這既不同于完全組合的簡單相加,也區別于整合理論指導下的新創結構。它是在認知語言研究視角下,從另一種角度對新興合成詞詞義產出的一種新的解讀。

5.0 結語

認知語言學強調語言中人的體驗性、表達的象征性、意義的可理據性。組合性也是人類認識世界的一種復雜體驗表征方式,在組合的過程中對不同成分進行凸顯,可以達到相應的不同的表達目的。對“名詞+形容詞”復合形容詞構式深入探究,不僅可以了解人們選擇凸顯時的動因機制,而且對翻譯這類復合形容詞詞義等值也有很大的啟發意義。在認知語言學研究視閾下,整體或部分激活的合成方式,對解讀語言意義形成機制具有較強的解釋力。

[1] Carnap, R.MeaningandNecessity:AStudyinSemanticsandModalLogic[M]. Chicago, IL: The University Chicago Press, 1947.

[2] Dowty, D.WordMeaningandMontagueGrammar:TheSemanticsofVerbsandTimesinGenerativeSemanticsandinMontague’sPTQ[M]. Dordrecht: Reidel, 1979.

[3] Dirven, R. & M. Verspoor.CognitiveExplorationofLanguageandLinguistics[M]. Amsterdam: John Benjamins, 1998.

[4] Fauconnier, G.MentalSpaces:AspectsofMeaningConstructioninNaturalLanguage[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[5] Fauconnier, G. & M. Turner.TheWayWeThink:ConceptualBlendingandtheMind’sHiddenComplexities[M]. New York: Basic Books, 2002.

[6] Frege, G. On sense and nominatum[A]. In P. Greach & M. Black (eds.).TranslationsfromthePhilosophicalWritingsofGottlobFrege[C]. Oxford: Blackwell, 1892.

[7] Janssen, Theo M. V. & P. van Emde Boas. The expressive power of intensional logic in the semantics of programming languages[A]. In J. Gruska (ed.).MathematicalFoundationsofComputerScience[C]. Berlin: Springer, 1977.303-311.

[8] Johnson, M.TheBodyintheMind:TheBodilyBasisofMeaning,Imagination,andReason[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987.

[9] Heim, I. & A. Kratzer.SemanticsinGenerativeGrammar[M]. Oxford: Blackwell Publishers, 1998.

[10] Kant, I.KritikderReinen[M]. Berlin: Reimer, 1781.

[11] Katz, J.ThePhilosophyofLanguage[M]. London: Harper and Row, 1966.

[12] Kobele, G.GeneratingCopies:AnInvestigationintoStructuralIdentityinLanguageandGrammar[D]. PhD dissertation, Department of Linguistics, UCLA, 2006.

[13] Langacker, R. W.FoundationsofCognitiveGrammar:TheoreticalPrerequisites,VolumeI[M]. Stanford: Stanford University Press, 1987.

[14] Mill, J. Stuart.ASystemofLogic[M]. New York and Bombay: Longmans, Green, and Co, 1904.

[15] Montague, R.FormalPhilosophy:SelectedPapersofRichardMontague[M]. New Haven and London: Yale University Press, 1974.

[16] Partee, B. H.CompositionalityinFormalSemantics[M]. New York: Blackwell, 2004.

[17] Sweetser, Eve E.FromEtymologytoPragmatics:MetaphoricalandCulturalAspectsofSemanticStructure[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[18] Tarski, J.OnAnalysisofDynamical&CognitiveSystems:ProceedingsofAdvancedCourse[M]. Stockholm: Sweden, 1993.

[19] Taylor, J.CognitiveGrammar[M]. New York: Oxford University Press, 2002.

[20] Trendelenburg, A.LogischeUntersuchungen[M]. Berlin: Bethge, 1840.

[21] Werning, M., W. Hinzen & E. Machery.TheOxfordHandbookofCompositionality[M]. New York: Oxford University Press, 2012.

[22] 方立. 邏輯語義學[M]. 北京:北京語言大學出版社,2000.

[23] 張輝,季峰. 成語組構性的認知語言學解讀——熟語表征和理解的認知研究之二[J]. 外語教學,2012,(2):1-7.

[24] 趙守忠. 會笑的斑鬣狗[J]. 大自然探索,2010:38-45.

[25] 趙彥春. 語義合成原則的有效性——對Taylor(2002)證偽的證偽[J]. 外國語,2008,(3):20-30.

[26] 趙彥春,王娟. 習語的界定與形成機制——習語現象對合成性是否構成批評[J]. 外語教學,2008,(6):7-13.

[27] 朱水林. 邏輯語義學研究[M]. 上海:上海教育出版社,1992.

[28] 鄒崇理. 邏輯、語言和蒙太古語法[M]. 北京:社會科學文獻出版社,1995.

[29] 鄒崇理. 組合原則[J]. 邏輯學研究,2008,(1):75-83.

(責任編輯:葛云鋒)

On the Innerness of the Compositional Construction of “N+Adj→Adj+(N)” and Its Profiling

MAO Ji-guang, LIU Ming-shuang

(College of Foreign Studies, Wenzhou University, Wenzhou 325035, China)

Compositionality is one of the key ways of forming words and generating lexical meanings. From the perspective of cognitive linguistics components in the English compositional constructions, like “N+Adj→Adj+(N)”, help to produce different construals in terms of inner validation, sequentiality and motivational representation. Based on the constructional model proposed by Langacker in 1987, we find that different compositions bring about different profiles due to their respectivereferencepoints, and that they are conjugated with the target (±N) to dynamically construct cognitive interpretations, since their lexical meanings are cognitively distinguished from those formations which are strictly based on their full compositionality. To fortify our research significance we conducted a questionnaire on its soundness across the United States, taking college students as research subjects, and we found that the compositionality of those compound adjective could be divided into three sub-types: noun profiling, adjective profiling, and composite profiling.

N+Adj compound; compositionality; construction grammar; types of profiling

2017-01-02

本文為國家社科基金一般項目“英漢結果句式認知語法之對比研究”(項目編號:14BYY008);浙江省教育廳高等教育教學改革項目:概念驅動-認知友好型的“高級英語”課堂教學改革(項目編號:kg 2015368)的部分成果。

毛繼光(1963-),男,漢族,寧波人,副教授,碩導。研究方向:普通語言學、認知語言學。 劉銘爽(1989-),女,漢族,哈爾濱人,博士研究生。研究方向:認知語言學。

10.16482/j.sdwy37-1026.2017-03-002

H314

A

1002-2643(2017)03-0013-010