為人父母需要學習嗎

塞西爾·格勒+謝廖沙

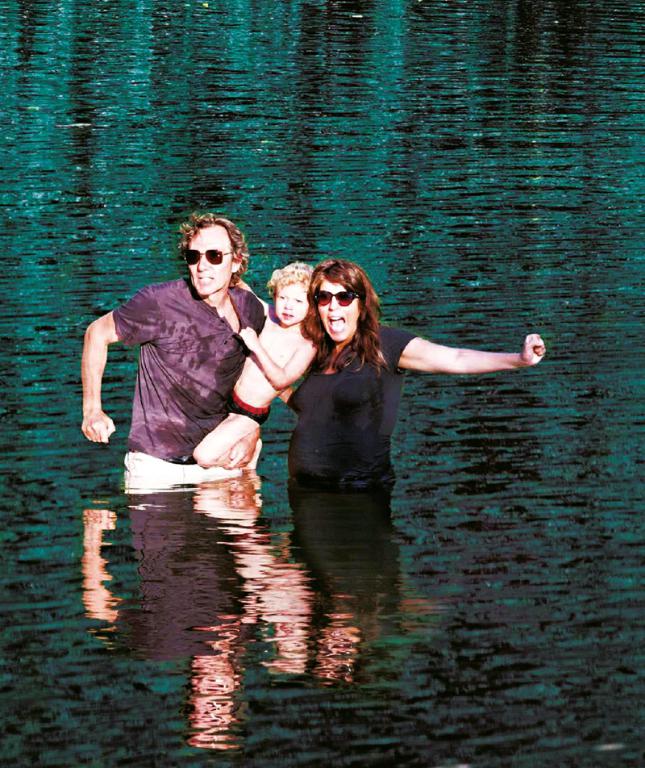

做家長需要接受巨大的挑戰。家長們常常懷疑自己的教育方式是否正確。就像現在,孩子們可能要打擾您30多次,您才能看完整篇文章吧。您現在是家長大軍中的一員了,您是不是也覺得教育孩子越來越無所適從了?還好,不斷涌現的家長課堂、培訓班、講座、書籍、博客、論壇、Facebook群組都在教我們怎么做個好父母。這些課程和論壇無非就是告訴我們,教育方法是學來的,通過學習我們才能學會怎么做一個受孩子歡迎的家長。學習做父母,是潮流還是必需?

各類家長培訓班或論壇定期或長期開班,價格不等,它們向所有人開放,但主要面向家長——已婚父母、同居未婚父母、三世同堂、同性戀家庭、單身爸爸或媽媽、祖父母撫育孫輩的家庭……位于摩澤爾省的家長與教育者學校組織家長們學習的形式包括家長咖啡屋,家長們可以聚在一起討論;講座和主題討論;幾場聚會共同組成的家庭教育工作室;以及心理專家或婚姻家庭咨詢師開辦的工作室(每次收費2歐元)。學校負責人說,無論家長們的需要和收入情況如何,這里都有適合他們學習的渠道。因為家長們都想教育出更好的子女,他們不想重復自己的父母在教育上所犯過的“錯誤”。

“家長們還從沒像如今這樣,對子女教育如此憂慮,如此渴望保護好自己的孩子,”心理學者和精神分析學家馬塞爾·桑格說,“這是個好現象,但是為人父母也從沒像現在這么復雜。”孩子6歲前要學什么,孩子會走路前要準備什么,甚至是孩子出生前要做什么,都成為了至關重要的問題,孩子每個階段的成長都牽動著家長們的心,家長們生怕自己的孩子落后。個人發展理論認為,我們的潛能只有被挖掘,才能充分發揮出來。家長們渴望孩子能夠顯露天賦,但是他們也不想太勉強孩子。

從家庭教育書籍的熱銷就可以看出家長們望子成龍的心態。《我培養孩子》熱賣后,作者勞倫斯·貝諾又寫作了《有效率的父母》。接著凱瑟琳·蓋岡出版了《和孩子幸福地生活》。想要做好父母的人把這些書當作教育圣經一般。在Facebook等社交網站上,網絡研討會、群組和定期發送的電子郵件等各種形式的家庭教育培訓開始流行。例如:《5個秘訣讓孩子自信起來》或是家庭教育專家舉辦的線上家長培訓班(多于15小時的課程視頻和實踐手冊)。

孤立感

“在公司上班的時候,我接受專業培訓。現在我是全職媽媽,同樣需要學習。”蓋爾打趣道,她41歲,住在巴黎,是3個孩子的媽媽,她的孩子最大的13歲,最小的4歲。家長也成為了一種需要天賦和后天學習的職業嗎?“家庭就像一個小公司,在市場經濟下,管理者需要學會怎樣合理利用資源,怎樣管理公司員工,怎樣優化公司運營,”馬塞爾·桑格說,“家庭教育有沒有讓您想到‘經營一詞?例如幾點睡覺、如何溝通、責任義務……在一個不穩定、充滿焦慮的環境中,我們總是會想盡辦法掌握自己的生活。”

用與父母不同的方式對待自己的孩子需要勇氣。改變家庭生活的模式,就會讓我們承擔一定的風險。居住在里昂的35歲的朱莉說:“我父母經常教訓我。他們說:‘我們就這樣把你拉扯大,你不是活得好好的嗎?是啊,但是我不想這樣教育我7歲的兒子了,我不想僅僅是看護他,讓他活著就可以了。除了保證孩子的生存,我們還應該關注他們的情感。直到今天,每次我聽見爸爸大聲說話,還是會感到驚嚇。父母的責備讓我懷疑自己。我想做個好媽媽,盡管我知道這很難。”因為和他人的(祖父母、朋友、兒科醫生、孩子的老師、媒體……)意見相左,很多做父母的人感到自己越來越被孤立了。

內容豐富的交流

當然了,不是所有家長都需要指導,但是所有人都需要獲得支持。“我們看一個孩子,既要看到眼前,又要看到將來。他膝蓋前的玩具可能引領他走向某個方向。在平時教育孩子的過程中,我們可以聽取有育兒經驗的朋友們的意見,或是從一個旁觀者的角度看待孩子的教育問題。對于某些家長來說,家長培訓班起到的正是這個作用。獨自培養孩子讓家長陷于孤立的境地,讓教育變得更復雜了。”家長培訓班的學員媽媽貝娜戴特·馬賽說。

咨詢室和論壇的好處在于:找到教育問題中的根源,聽取別人的經驗,減少孤立感。跟別人交流自己的經驗,然后在群體中尋找有著相同困惑的家長,互相鼓勵。群體的智慧創造奇跡。“我們有時候會想出不錯的主意,”貝娜戴特說,“在家長咖啡屋,咨詢師和爸爸媽媽們坐在一起。咨詢師不是給我們傳授知識,而是讓大家一起思考某種情況的解決方案。因為每個父母、每個孩子都是獨特的。即使是同一個家庭里的兄弟姐妹,每個人面臨的困難和享有的天賦也是不同的。”

平等交流的原則困擾著心理分析師克勞德·阿莫斯。“家長們互相幫助是這些論壇和交流會必不可少的原則。家長們在交流中啟發彼此、共同思考、互相幫助。但是他們為什么要為此花錢呢?咨詢師弗朗索瓦·多爾圖從來不做收費咨詢。但是一些價格昂貴的論壇或培訓班卻想方設法讓手足無措的父母們掏腰包。”一些論壇或咨詢工作室象征性地收取少量報名費,但另外一些組織卻收取數百歐元的培訓費,有時候家長花這些錢僅僅是去聽一場線上講座而已。家長培訓班或論壇激發的另一個矛盾就是:“那些售賣‘完美教育方式的心理學家,告訴家長們教育孩子的各種細節。對家長有用嗎?兒童們的表現和心理,是需要學習的。但教育孩子的種種細則,卻不是僅通過學習就能理解的。比如說,孩子應該多吃菜,是對的,但是吃什么菜,什么時候吃,用什么盤子吃,就不需要規定得那么詳細了。對于兒童心理的研究也是如此。有一些原則是家長應該了解的(例如兒童學習時面臨的困難),但是做好父母不僅有一種途徑。每個人都有其獨特的教育方法。父母們怎樣教育孩子在一定程度上取決于他們的經歷和價值觀,他們在此基礎上給予孩子最好的教育。我們都是普通人,不可能把每件事都做到完美。”克勞德說。

有些咨詢師可以很好地回答家長們具體的問題,比如怎么讓孩子好好坐著不亂動,怎么讓孩子早早睡覺,不吵著看電視。“有些教育方式都是常識,但是這些話被專家一說,家長們就更愿意聽了。”心理學家和正面教育推動者貝尼狄克特·貝利伯禾說。一些管理情緒類的工具也幫了家長的忙(例如“憤怒盒”和“情緒瓶”)。居住在巴黎的皮埃爾,是一對7歲雙胞胎和一個15歲男孩的父親,他說這些小玩意豐富了家庭教育的方式:“我們從不氣餒。我們經常在生活中制造儀式感:一場家庭會議平息緊張關系;為某個家庭成員舉行儀式……當然這樣的儀式并不總能起到作用,但就算不能改變什么也沒關系。我們可以探究新的方法,改變原有的規則,包容彼此。”

喜憂參半

居住在奧奈市的薩利瑪49歲,她有5個孩子,最大的24歲,最小的6歲:“我兒子16歲,是個好學生,他曾經想退學。最初,我只能擺出家長的威嚴,管教他。但是這不管用。后來我學習了正面教育法,并參加家長講座。我明白了,我兒子應該在學習了足夠的知識以后再去思考自己的人生。以前,我從來不傾聽他的問題,盡管有些提議是合理的,我只是把自己的想法強加給他,這就惡化了我們之間的關系。”有些家長肯定了自己的教育方法,比如朱莉:“我的教育方式是很溫和的,盡管有時候我自己都不覺得。我平等地和孩子說話。當我看到孩子犯錯誤的時候,我幫助他按照正確的方式處理問題,而不是懲罰他。”蓋爾講述自己的經歷時熱淚盈眶:“我小時候被父母虐待,既有身體上的,也有心理上的。參加了咨詢工作室后,我發現自己是個很不錯的媽媽,咨詢師唐納德·維尼科特也是這樣說的。我的經歷激勵了其他家長。我沒有把自己遭遇的不幸帶給我的孩子。一個曾經被虐待的孩子,長大后不一定就會成為暴虐的父母。”

改善親子關系成了薩利瑪勢在必行的任務:“我參加了幾次講座,都是偏重理論指導的,很有意思,但是操作起來很難。在這個咨詢工作室,大家都鼓勵我跟女兒換位思考,當我嘗試做出改變后,我感覺現在的生活真的煥然一新了。”仁慈教育的主要動機是同理心,家長在日常生活中察覺到孩子的情緒和感受,就更容易推測到孩子一天中經歷了什么事情。一些家長難以察覺出孩子情緒的變化,這樣他們也就難以對癥下藥了。

“看了這些講家庭教育的書以后,我只感覺自己做錯了很多事,例如威脅嚇唬、大聲訓斥、獨斷專權……但是書里并沒有提出好的建議,告訴我正確的做法。”37歲的貝阿說,她的女兒兩歲半。培訓班和書籍告訴家長應該怎么做,讓家長們在教育孩子時如履薄冰,時刻記憶和反思教育原則。父母要遵循的原則和標準那么多,他們那么累又該怪誰呢?“有一次我5歲的女兒發脾氣,我按照書里教給我的辦法,拉起她的手,與她建立身體接觸,然后深呼吸,我設法理解她的需求,琢磨著她是累了還是需要安慰,然后找到合適的辦法安撫她。但是無濟于事,她繼續一邊吵鬧,一邊扔玩具。我無計可施,便訓斥了她。我覺得自己很失敗,我責備她沒能讓我成為仁慈的媽媽。”勞拉嘆息道,她今年48歲,在教育孩子時遇到了不少困惑。

家庭教育中的4個錯誤

第一個錯誤:自認為能夠理解孩子所有的需求,并時刻以合適的方式回應他們。馬塞爾·桑格說:“實際上,四分之三的情況下,我們都沒能理解孩子真實的需要。沒能滿足孩子的需要也不一定是壞事,因為孩子可以不依賴我們,自己尋求解決辦法。”孩子也是一個獨立的個體,我們既不能指望他能完全自己解決問題,也不能處處插手孩子的事情。“當您的孩子第一次因為人際關系而經歷挫折的時候,您不能只表示出您的同情,您應該讓他認識到,痛苦是真切的,是生活的一部分。”心理學家克勞德·阿莫斯說。有些時候,語言是蒼白的。如果您一定要用語言描述出他的某種情緒,這對他來說反而是一種暴力。

第二個錯誤:哄騙孩子。“哄騙孩子在短期內有效果,但是從長遠看,卻是災難。”克勞德說。比如說,孩子想要糖的時候,一些書的作者就會建議家長分散孩子的注意力(“看,飛機。”)或是讓他想象愿望滿足后的情形(“如果我們再買糖,就有很多很多糖了,我們把它們放在哪兒呢?”),以便盡快帶他走出商店。“我們是在用成年人的技巧去欺騙孩子。孩子會從中學到什么?他會覺得,他有權欺負弱者。這樣的話,還不如跟他說實話:為了你的健康,你可以吃糖,但是要適量,而且不是什么時候都可以吃的。如果他還是任性呢?那就花些時間和他講清道理,定好規矩。一旦規矩定好了,他再想違反,那么家長就重復一遍規矩。第二次再違反,那么再重復一次。最多重復三次,因為他足夠聰明,可以理解規則,這時候只要堅決執行就行了。”

第三個錯誤:做一個好家長必須經過深入的培訓。不幸的是,我們總是強調“仁慈教育”,這樣的概念好像是讓我們放棄傳統意義上的“嚴格管教”。“相反,我們不是要放棄嚴格管教,而是應該提倡尊重式教育。的確,一開始,我們必須適應一種全新的方式,觀察孩子們的反應。但是很快我們就會發現,以尊重為前提的教育是一種生動的語言,它適用于所有的家長、孩子,也適用于所有情形,每一次實踐都是親子間的磨合。”貝娜戴特·馬賽說。家庭關系咨詢師、心理完形治療師馬克·圖海認為:“親子工作室的問題在于,只告訴家長使用非暴力語言。不過,在家里,即便孩子聽不懂大人說話的內容,我們所說的話還是會影響孩子。我們說的話可能讓他們感到緊張,甚至讓他們感到與周圍的環境格格不入。孩子模仿家長,這時候家長所說的話和他們的行為就會對孩子起到持續的作用。”家庭生活構成了孩子童年經歷中重要的一部分。薩利瑪說:“我的孩子就特別重視家庭成員的意見。所有人遇到問題的時候,都去詢問家庭成員的意見,然后大家共同分析和解決問題,提出自己的想法,即使是我6歲的女兒也不例外,也要給出自己的意見。”

第四個錯誤:認為叛逆從根源上就是不好的個性特征。“孩子也需要看到大人經歷心理上的低谷期,”馬塞爾·桑格說,“如果他看不到這些,他就有可能稍有不順心,就大發脾氣。他有可能為了拿回玩具而咬別的小朋友,或是當所有人都說世界很美好,只有他一個人感到失落的時候,他會覺得不公平。”“如果孩子有什么要求,家長都滿足他,那么孩子就會認為家長是萬能的,這樣做會誤導孩子,讓他覺得其他所有人也都能忍受他的一切。”克勞德·哈莫斯說。孩子不是一個物品,他具有自己的人格特征。“你叫了他15次,他才來飯桌旁吃飯,因為他想證實自己在這個家里的影響力。他叛逆,他不顧家長的期望,他匆忙地建立自己的小世界。”馬塞爾說。簡而言之,他不是我們心目中的乖孩子。他就是他,他有自己的個性、品位、脾氣、想法。這也意味著他不能成為別人希望他成為的樣子。“教育”一詞的詞源是“引導出去”,自我學習,沖破他人給自己建立的框架。這也是我們作為家長需要懂得的。無論有沒有書本、工作室、論壇,我們都會在不斷的嘗試、挫折、收獲中學會為人父母的道義。

[譯自法國《大腦與心理學》]