政策工具視角下中國環境保護政策文本量化分析

李曉玉+蔡宇庭

摘要:環境保護政策是實現環境良性發展的關鍵,其政策的發展與完善對解決中國日益嚴峻的環境問題具有重要意義。采用文本分析法,對中央政府頒布的環境保護政策進行了梳理與分析。基于政策工具視角,對選取的政策文本進行編碼量化分析,并構建出政策工具和環境保護戰略的二維分析框架。針對中國環境政策中存在的政策工具類型運用比例不均衡、政策內容使用存在偏差的問題,提出了相應的政策優化建議。

關鍵詞:環境保護政策;政策工具;政策文本;量化分析

中圖分類號:F323 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2017)12-2385-06

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.12.046

Policy Textual and Quantitative Research on Environmental Protection Policy in China from the Perspective of Policy Tools

LI Xiao-yu1,CAI Yu-ting2

(School of Public Administration, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China)

Abstract: Environmental protection policy is the key to realize the benign development of environment,the development and improvement of environmental protection policy have important significance to solve the increasingly serious environmental pollution problems. This paper encoded and quantified the collected policy texts from the perspective of policy tools and constructs the analytical two-dimensional framework based on the policy tools and environmental protection strategy. The study showed there were some problems in Chinese environmental protection policy, for example, the policy tools types were lopsided and the policy.

Key words: environmental protection policy; policy tools; policy text; quantitative analysis

近些年來,中國經濟發展迅猛,但與此同時,環境污染問題卻日益嚴重,這已經引起各級政府和社會各界的廣泛關注。環境問題是社會經濟發展的產物,環境保護政策是解決環境問題的關鍵[1]。因此制定科學的環境保護政策不僅僅是推動環境保護的必然步驟,更是協調環境保護和經濟建設的現實要求。從20世紀70年代開始,中國從中央到地方,陸續制定了相關的環境保護政策,這些政策在應對日益復雜的環保工作中發揮了重要的作用。另一方面,我們也不得不面對環境污染日益嚴重的現實,一定程度上也反映出中國環境保護政策的脆弱或者不足。

本研究基于政策工具視角研究中國環境保護政策,通過對中國歷年來的環境保護政策文本進行搜集、編碼、統計、分類,總結出中國環境保護政策的演變歷史及特點,構建出政策工具和環境保護政策的二維分析框架,分析出其存在的不足,提出優化建議,從而促進中國環境保護政策的進一步完善。

1 中國環境保護政策文本選擇與研究方法

1.1 文本選擇

中國環境法規建設工作開端于20世紀70年代,1973年中國環境保護會議審議通過了第一個環境保護文件——《關于保護和改善環境的若干規定》。1974年頒布的《環境保護規劃要點和主要措施》提出按照“統籌兼顧,適當安排”的方針,強調加強水資源保護,企業要改革工藝、消除污染危害以及企業排污應該符合國家規定的標準等措施,環保理念、加強技術改造以及末端治理的思路初見端倪。此后隨著中國環境問題日益突出以及環境保護意識的進一步增強,更多的環境保護政策文本相繼頒布。

本研究所選擇的中國環境保護政策文本主要從北大法寶、法律法規庫、中國環境網及機關部委相關網站進行收集,共收集到300余份相關政策文本。鑒于所分析文本時間跨度長、文本數量較多,本研究按照以下原則進行篩選:①政策文本直接體現與環境保護相關,如具有環境防治、環境污染治理、環境規劃、環境測評、環境監督、環境管制等特點;②發文機關為全國人大及國務院或其直屬機構,體現出中央層面的意圖;③依據蔡守秋的《論中國的環境政策》,將中國環境政策表現形式概括為以下幾種:法律法規、黨的政策文件、黨和政府聯合政策、領導人的講話、指示、報告等[2]。

因此,本研究選擇的文本類型為法律、法規、規定、規劃、通知等直接具有指導性意圖的政策文本。按此標準,選取從1973-2016年的132份政策文本作為樣本,并從中提取了直接與環境保護相關政策的307份文本內容作為分析對象進行編碼。

1.2 研究方法

文本分析法是一種基于定性分析基礎上的定量研究方法,起源于軍事情報研究,近年來相繼在社會學、心理學等領域得到了廣泛的運用[3]。本研究基于Rothell等的供給型、需求型和環境型三類政策工具理論,對選取的政策文本進行定量分析[4]。政策工具是意圖通過把政策文本變成具體的管理手段,把政策理想轉變為政策現實[5]。本研究首先將政策文本內容編碼、分類,然后統計不同類型的政策工具、政策內容,通過統計圖表的形式直觀展示出各種政策工具和政策內容使用狀況。通過政策工具維度和環境保護戰略維度構建出中國環境保護政策二維分析框架,有效分析出政策工具視角下中國環境保護政策現狀、不足,并進一步提出優化建議。

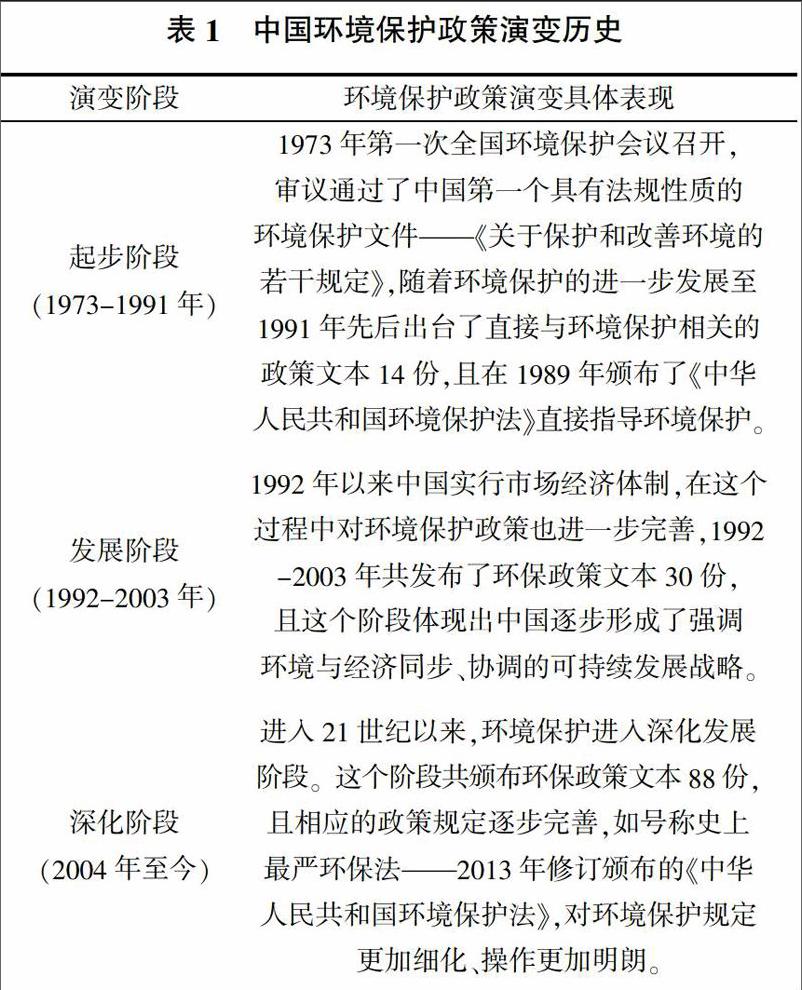

2 中國環境保護政策演變歷史及特點

梳理環境保護政策演變歷史,歸納其發展特點,有助于更好地認識中國環境保護政策現狀以及存在的問題,為政策的改進提供借鑒。自20世紀70年代起,中國環境保護政策經過逐步發展,可歸納為以下三個主要階段:起步階段、發展階段、深化階段(表1)。

2.1 環境保護政策演變歷史

梳理中國環境保護政策的發展歷程可以發現,隨著時代的發展,中國環境保護政策文本數量逐步增多,政策內容越來越豐富,政策目標更加切合保護環境的需要。具體的發展過程如表1所示。

2.2 環境保護政策特點

通過對中國環境政策演變歷史的梳理,分析中國環境政策不同時期的特點,對于認識環境保護政策現狀,推進環境政策的有效執行,促進環境問題的解決有重大意義。結合當前中國環境保護政策演變歷史及文本分析,歸納出如下特點:

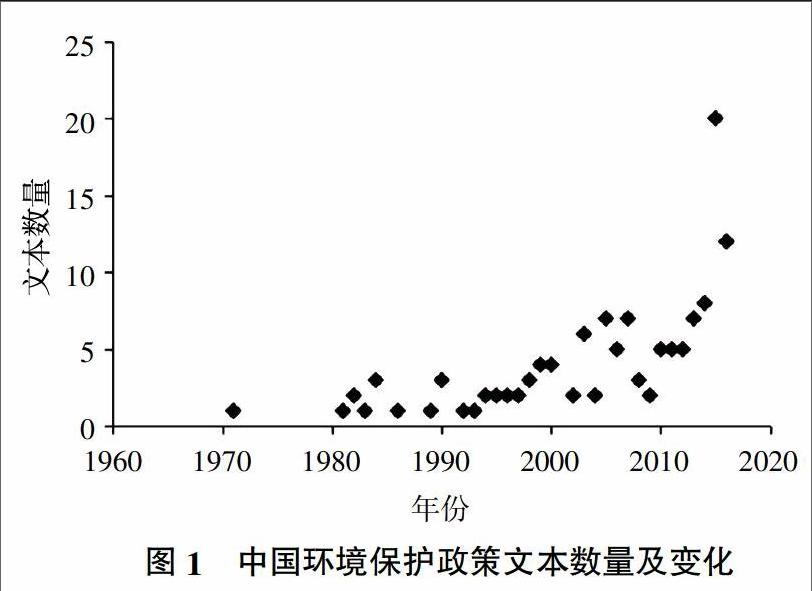

2.2.1 政策內容逐步完善 政策內容是環境保護工作開展的現實依據,能夠直接體現出環境保護政策的意圖,具有重要的指導和監督作用,即具體指導和監督如何進行環境保護規劃、環境污染防治、環境保護測評、環境污染治理以及環境保護人、財、物的投入等。縱觀中國環境保護政策的演變,可以發現中國環境保護政策從起步階段到不斷發展、深化的過程,也是政策內容逐步完善的過程。隨著環保理念的進一步深入人心,面對環境問題日益嚴重的現狀,中國環境保護政策年度頒發數量明顯逐步增多。三個階段環境保護政策文本數量分別為:起步階段14份、發展階段30份、深化階段88份。

從圖1可以看出,政策文本從2003年開始,數量增加較為迅速,尤其2014-2016年間最為明顯。另一方面,在環境保護政策文本數量不斷豐富的同時,通過對政策文本的研讀發現,政策內容規定更加具體、細化。早期的政策主要關注宏觀環境保護政策,后期更加強調環境保護政策內容的具體規定。如1974年頒布的《環境保護規劃要點和主要措施》規定比較籠統,主要在宏觀層面上進行了原則性規定。隨著政策文本相繼增多,政策內容逐步細化,如2016年國家發展改革委、環境保護部、國家能源局頒布的《關于在燃煤電廠推行環境污染第三方治理的指導意見》內容規定就十分細化,明確規定了價格結算辦法、融資支持、財稅政策等。

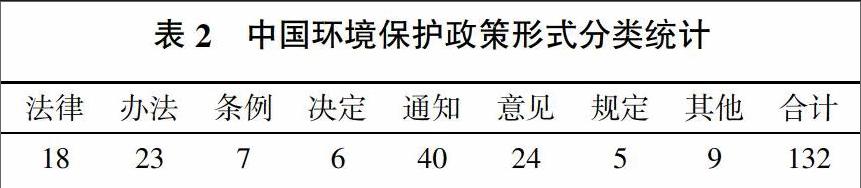

2.2.2 政策形式不斷豐富 通過對選擇的132份政策文本進行分析,發現政策文本形式包括法律、辦法、意見、通知、規定、決定、條例等。表2為中國環境保護政策各種不同文本形式數量,可以看出通知、意見、辦法、法律作為主要的政策形式其數量較多,條例、決定、規定等其他形式也逐漸出現并占有一定數量。在中國環境保護政策發展的不同階段,政策文本的形式也略有差異,起步階段形式主要有法律、辦法、規劃;發展階段除了原有的形式,新增了條例、通知、規范、意見;深化階段囊括了前兩個階段的形式,并新增了禁令、通報、規定、方案、規劃、綱要、函。這在一定程度上體現了當前中國政策文本形式不斷豐富的特點。

2.2.3 政策發布主體明顯增多 政策發布主體的級別和數量可以很大程度上反映出政策的效力。通過對選中的中國環境保護政策文本統計,得出中國環境保護政策頒發主體統計圖(圖2)。通過圖2可以看出,中國環境保護政策主體主要是環境保護部,其次是全國人大、國務院、發改委。但近年來隨著改革的不斷深入,其他機關也立足于自身職責和環境保護工作的融合,相繼出現了財政部、農業部、公安部、建設部、林業總局、最高人民檢察院、中國人民銀行等部委機關單獨或聯合發布環境保護政策。

3 中國環境保護政策文本二維分析

將收集的132份中國環境保護相關政策文本確定分析單元,統計不同類型政策工具、政策內容使用頻率,分析中國環境保護戰略實施的過程,建構出環境保護戰略維度;同時借鑒羅斯維爾的政策工具模型建構出政策工具維度,在此基礎上建構出中國環境保護的二維分析框架。

3.1 中國環境保護政策內容分析單元編碼

將選擇的132份政策作為分析文本,并按照直接體現環境保護相關的內容作為分析對象,共提取出了307份政策內容進行編碼統計,具體如表3所示。

3.2 政策工具視角下中國環境保護政策文本分析框架構建

奧斯本在《改革政府》中將政策工具形象稱作政府的“箭”,揭示了政策工具在政府實施政策時的突出作用[6]。因此分析環境保護政策工具對防止環境污染發生、監管環境保護、推動環境保護建設,最終實現環境善治具有積極的作用。基于羅斯維爾的需求型、環境型、供給型三類政策工具,建構起了政策工具維度(X維度),基于環境保護戰略實施過程分析建構起環境保護戰略維度(Y維度)。

3.2.1 X維度:政策工具維度 環境型政策工具是指政府通過法規管制、稅費政策、金融支持、策略性措施對中國環境保護進行指導、服務,為中國環境保護的宏觀和微觀發展創造有利的土壤。

1)供給型政策工具。是通過直接或間接為中國環境保護提供人、財、物的支持。具體而言,政府通過環保機構、環保設施、環保信息、環保人才培養、環保資金投入來促進環境保護建設。

2)需求型政策工具。是通過發揮市場力量及市場規則為中國環境保護“添磚加瓦”。具體而言,通過政府采購、市場塑造、服務外包等措施,運用市場化工具引入民間資本、民間力量來服務環境保護建設。

3.2.2 Y維度:環境保護戰略維度 環境政策出臺的數量、質量以及政策工具的選擇、執行是環境保護有效進行的重要部分,但這些要素只是服務于中國環境保護實施的一個部分,最終的目標則是環境保護戰略實現。單個的環境保護政策文本分析不足以體現中國環境保護工作狀況,因此基于環境保護戰略維度的分析覆蓋范圍更廣、更全面、更科學。本研究通過環境保護實施過程,將中國環境保護戰略維度細分為以下幾個方面:環境保護規劃、環境保護防治、環境保護監測、環境保護治理、環境保護監督以及環境保護評價六個環節。只有將環境保護的預防、治理、宣傳、教育貫穿于環境保護的全過程,才能進一步促進環境保護戰略得到更有效地貫徹實施。

3.2.3 環境保護政策二維分析框架構建 基于X維度(政策工具維度)和Y維度(環境保護戰略維度)分析,構建出中國環境保護的二維分析框架(圖3)。

3.3 中國環境保護政策工具與政策內容統計分析

結合需求型、環境型、供給型三類環境保護政策工具進行編碼統計,可以得出中國環境保護政策工具、政策內容使用比例,如表4所示。

從表4可以看出中國環境保護政策在不同政策工具中的使用狀況、所占比例。總體來看,供給型政策使用最為豐富,占44.5%,這與中國之前的管理型政府模式密不可分;其次則是環境型政策工具,占36.7%;使用不足的則是需求型政策工具,占18.6%。而政策工具中的具體政策內容差異較大,如服務外包占2.0%、金融支持占2.6%、稅費政策占2.9%,而在政策內容使用上更傾向于策略性措施(20.5%)、法規管制(10.7%)、環保機構(12.3%)。這為中國環境保護政策的完善指明了方向,今后在進行政策工具選擇優化、政策內容使用時,應該加大激發需求型政策工具及服務外包、金融支持、稅費政策內容的使用比例。

4 研究結論

通過以上分析可以看出,中國環境保護政策總體上取得了很大的發展,形成了以《中華人民共和國環境保護法》為核心,以各項法規、意見、規劃、條例、辦法、決定為輔助的較為完整的環境保護政策體系。通過政策工具的邏輯分析,可以發現,中國環境保護政策綜合運用了環境型政策工具、供給型政策工具、需求型政策工具,囊括了環境保護規劃、環境污染治理、環境保護監測、環境保護監督、環境保護評價、環境污染防治的環境保護具體內容規定。與此同時,研究也發現當前中國環境保護政策還存在不完善的方面。

4.1 政策工具類型運用比例不均衡

通過政策文本內容編碼、統計、分析,目前中國環境保護政策三類政策工具所占比例分別為:供給型44.5%、環境型36.7%、需求型18.6%(表4)。從中可以看出,當前中國政策工具中存在供給型政策偏多,需求型不足的現象。中國環境保護政策工具比例不均衡一定程度上與中國政府管理模式存在密不可分的關系,中國政府管理經歷了從管理型到服務型,從全能政府到有限政府的轉變。管理型、全能型提倡政府是主角,出現政府的規定、條例、意見使用較多的情況,在環境保護政策工具上也體現出供給型、環境型政策工具使用比例較大的局面。中國共產黨十八屆三中全會強調市場在資源配置中起決定性作用[7]。保護環境作為一種有效配置資源的形式,其需求型政策工具嚴重的不足,沒有最大程度地激發市場活力。

4.2 政策內容使用存在偏差

由表4可以看出,中國政策內容涉及領域較為廣泛,但通過量化結果也可以看出政策內容仍存在一定的偏差。具體而言,政府在服務外包(2.0%)、政府采購(5.5%)、環保資金投入(5.5%)、環保設施建設(7.8)、環保人才培養(7.2%)、稅費政策(2.9%)等方面內容的規定缺乏。服務外包可以進一步激發社會力量參與環境保護,因此政府應做好掌舵人,有效發揮社會、企業、公眾力量,參與到環境保護工作中,政府應該增加政府采購、服務外包等政策內容;環保資金是進行環境保護的物質保障,政策層面應該對此進行更為具體的規定,促使環保資金注入更加充足,環保設施建設更加全面,環保人才建設滿足環保事業的需求。

4.3 環境保護和經濟發展存在“兩難”悖論

十八大提出,“建設生態文明,把生態文明建設放在突出地位,融入政治建設、經濟建設、社會建設、文化建設各領域和各階段。”[8]其作為指導、協調中國環境保護建設和經濟發展建設的總方針具有全局作用,在一定程度上體現出協調好環境保護和經濟發展之間關系的重要性。經濟的發展和環境保護是相輔相成的,以犧牲環境發展經濟的國家、地區、城市均為此付出了慘重的代價。

長期以來,中國存在著一個政府績效考核的誤區,即過分注重GDP,而忽視了對環境保護方面的考核,致使部分地方政府沒有兼顧好環境保護和經濟發展的關系,以犧牲環境為代價來換取GDP的發展。劉太剛[9]指出,目前中國環境保護和經濟發展存在四種“囚徒困境”:即經濟主體之間、地方政府之間、經濟政策與環境政策之間、中國與其他發展中國家之間。通過對中國環境保護政策文本內容分析可以發現,目前中國環境保護政策在指導環境保護和經濟發展、支持環境保護和經濟建設方面存在不足,同時規范中國和世界其他國家共同致力于環境保護和經濟發展關系的政策文本較為罕見。因此今后在制定環境保護政策時,需要通過政策引導、規范經濟發展和環境保護兩者間的關系,走出環境保護和經濟發展的“囚徒困境”,促進經濟發展和環境保護共贏。可喜的是,近幾年來,中國許多地方政府紛紛將環境指標納入政府績效考核的重要內容,部分地方政府甚至將環境指標列于經濟指標之前,這有效地糾正了中國原有的政府績效考核的指標偏差,有利于環境的可持續發展。

5 優化建議

5.1 均衡政策工具運用比例,矯正政策內容使用偏差

政策目標是政策活動的核心,作為設計政策、執行政策的歸宿和評價政策的標準[10,11]。環境政策能否有效發揮作用則依賴于科學的政策內容使用和合理的政策工具運用。

具體而言,針對中國目前政策工具運用比例不均衡和政策內容有所偏差的不足,應著手以下方面:積極順應市場化改革,進一步激發市場活力,加大需求型政策工具的運用比例,適當調整供給型和環境型政策工具偏多的現實境況。政府應該積極出臺相關政策鼓勵民間資本和公民力量參與到環境保護中,為環境保護提供堅實的人、財、物支持。尤其十八屆三中全會提出大力推行“PPP模式”,更進一步釋放出通過公私合作、有效發揮政府和私人合作的重要意義。在有限政府理念下,政府應該立足于宏觀管理,而具體的服務則應該更多地通過政府采購、市場塑造、服務外包等形式來完成;對于中國環境保護在人才培養上和資金支持上的不足,則應該進一步加大財力投入和科學研究,實現技術、人才的領先,積極運用互聯網及學校教育培養公民環保意識,使社會形成“知環保、懂環保、做環保”的風貌,進而全面推進中國的環境保護工作的開展。

5.2 破解經濟發展和環境保護“兩難”悖論

經濟要發展,環境要保護,這兩者并不沖突。為此中國也做出了許多努力和嘗試,如提出并踐行綠色經濟、循環經濟、低碳經濟等模式,且取得了較好的效果。習近平總書記在對生態文明建設指示時強調:我們要樹立“綠水青山就是金山銀山”的強烈意識[11]。具體而言,我們在發展上可以著手于環保經濟。環保經濟發展離不開環保產業支撐,其是極具活力的朝陽產業,也是我們推進“供給側”結構性改革的發力點。因此,今后應該進一步加大對環保產業的扶持和發展,通過低能耗、低污染的發展,協調經濟發展和環境保護的關系,進而尋求二者協同推進。基于政策工具視角的環境保護政策則應該進一步規范政策制定,使之更加科學,執行更加有效,促進環境保護與經濟發展的協調推進。具體而言,進一步鼓勵和推動環保產業經濟發展的政策文本出臺,界定環保經濟的界限,鼓勵環保經濟的發展,從而實現環境保護和發展經濟良性循環。

參考文獻:

[1] 周宏春,季 曦.改革開放三十年中國環境保護政策演變[J].中國經濟轉型與發展研究,2009(1):31-40.

[2] 蔡守秋.論中國的環境政策[J].環境導報,1997(6):1-5.

[3] 王亮亮,彭曉東.國內外管理科學學科發展趨勢研究——基于內容分析方法[J].科學學研究,2007(5):959-962.

[4] ROTHWELL,ZEGVELD W.Reindusdalization and Technology[M]. London:Logman Group Limited,1985(2):83-104.

[5] 陳振明,薛 瀾.中國公共管理理論研究的重點領域和主題[J].中國社會科學,2007(3):140-152.

[6] 寧甜甜,張再生.基于政策工具視角的我國人才政策分析[J].中國行政管理,2014(4):82-86.

[7] 新華社.中國共產黨十八屆中央委員會第三次全體會議公報[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2013-11/12/c_1181134

55.htm.2013-11-12.

[8] 胡錦濤.堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進 為全面建成小康社會而奮斗——胡錦濤同志代表第十七屆中央委員會向大會作的報告摘登[EB/OL].http://cpc.people.com.cn/18/n/2012/1109/c350821-19529916.html.2012-11-09.

[9] 劉太剛.我國經濟發展與環境保護的囚徒困境及脫困之道——兼論需求溢出理論的公共管理學發展觀[J].天津行政學院學報,2016(03):1-8.

[10] 謝 明.公共政策概論[M].北京:中國人民大學出版社,2010.

[11] 李科利,梁麗芝.我國高等教育政策文本定量分析——以政策工具為視角[J].中國高教研究,2015(8):50-56.

[12] 習近平.樹立“綠水青山就是金山銀山”的強烈意識 努力走向社會主義生態文明新時代[EB/OL].http://politics.people.com.cn/GB/n1/2016/1203/c1001-28921844.html.2016-12-03.