基于GIS的地質災害易發區劃分與評價

劉祥梅

(北京軒宇空間科技有限公司,北京 100086)

摘要:目前,隨著生存的環境惡化日益嚴重,環境問題嚴重制約社會經濟的發展以及居民的生活質量。而急劇增長的人口數量也在消耗大量的自然資源,致使地質災害頻繁發生。因此,對地質災害易發區有效劃分、提前做好地質災害評價,對預防地質災害的發生起到一定預防作用。基于此,文章以北京市為例,結合GIS技術構建地質災害易發程度分區評價模型,通過定量模型定量分區地質災害易發程度,給地質災害調查與分區地質災害易發程度提供新的理論參考。

關鍵詞:GIS系統;地質災害;劃分;評價

1地質災害研究現狀分析

1.1地形地貌

1.1.1山地區域。北京地區山地所在區域西山和北山,其中北山屬于燕山山脈,整體山體走向呈現東西走向,塊狀分散分布,山體嚴峻,山體起伏較大。西山和北山西部區域屬于太行山脈,節理裂隙發育,巖性堅硬。其中最高峰為東靈山,最高峰為東靈山,海拔2303m,最低點是通州柴廠屯一帶,海拔僅有8m,相對高差是2295m。

1.1.2平原區域。北京地區平原地區分布在東南部。河流的沖洪積物堆積而成東南部的廣大平原地區,地勢平緩。因為該區域地貌成因不同、地表形態各異,該地區的地貌類型區域的坡度、地勢、土壤、溝床、植被條件和地質災害發育程度差異性較大。

1.2地質災害類型

北京地區人流居住密集,結合當地山地和平原的多種自然條件,多種地質災害頻發。依據發生的災害類型劃分,北京市的突發性地質災害主要有滑坡、崩塌、采礦塌陷、泥石流、緩變性地質災害等。其中緩變性地質災害主要是地面沉降和地裂縫。據有關數據顯示,2016年類北京地區突發性地質災害隱患總計571處,其中崩塌隱患287處,滑坡隱患3處,泥石流隱患220處,不穩定斜坡61處。山地地區發生崩塌、泥石流、滑坡、采礦塌陷地質災害較為常見,其他災害多出現在平原地區。

2地質災害易發區劃分及評價

2.1構建災害評價模型系統

在對多種地質災害環境的定性分析基礎上,劃分地質災害易發區域。在評價系統中引入地質災害強度指數可以確定某地區的地質災害易發生的程度,從而構建地質災害評價模型系統,系統各個評價因子的權重計算方式是層次分析法。通過剖分網格進行區分各評價,然后進行疊加計算劃分出來的模型系統。通過計算結果區分北京地區地質災害易發生程度。最后,可信度檢驗方式選擇證據加權法。

2.2地質災害強度指數

潛在地質災害強度指數的二級因子包括巖組類型、坡度、地質構造、植被覆蓋度、人類活動以及降水。按以上公式計算潛在地質災害強度指數:

式中:Zq是潛在地質災害強度指數;Ti是潛在地質災害強度指數的二級因子,其中i=A.B.C.D.E.F,B是巖組類型、C是地質構造、D是坡度、E是植被覆蓋度、F是降水、G人類工程活動;Ai是各形成條件的權值,其中i=1.2.3....n。

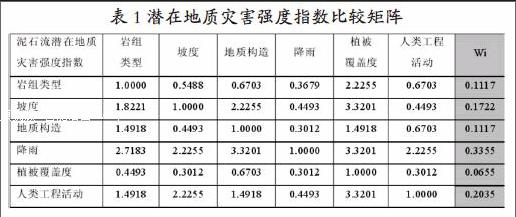

2.3確定權重

如表1所示,通過分析地質環境與泥石流、斜坡類地質災害的關系,通過層次分析法確定了各個評價因子加權數值。將表1各數值代入AHP法得,引起災害的各個因子是巖組類型、地質構造、坡度、降雨、人類工程活動、植被覆蓋度的權重分別為0.1117,0.11170,0.1722,3355,0.2035,0.0655,經經驗計算得CR=0.0341<0.1,可知權重系數是合理的。

3結果與討論

3.1地質區域劃分

3.1.1劃分原理。北京地區的地質災害區域劃分依據:首先,相同單元格合并,通過計算出的潛在地質災害強度指數繪制出該地區的地質災害易發程度分區繪圖,繪制出對應的圖例說明。根據不同的易發災害程度,賦值數值不同。地質災害高易發區,賦值為4;地質災害中易發區,賦值為3;地質災害低易發區,賦值為2;地質災害不易發區,賦值為1。

3.1.2劃分結果。北京地區地質災害易發區分為4個部分,分別是高易發區,中易發區、低易發區、不易發區,面積分別為1919km2、4327km2、3131km2、7155km2,地質災害高易發區和中易發區主要集中于北部、東北部以及西南部。

3.2地質災害高發區

3.2.1地質災害中易發區。地質災害中易發區主要沿斷裂帶分布,區域面積為4327km2,占北京地區總面積的27.31%。該地帶兩側山體抬升相對加快,造成地形切割深度加大,河谷沉積巨厚的沖洪積物,斷裂帶經河谷區侵蝕河谷下切加速,兩側山體山高坡陡,支溝溝谷縱坡大。此外,巖體受到斷裂活動、大量一級同生斷裂破壞,大量危巖體形成,經進一步風化剝蝕多組節理切割的塊體發生頻繁的剝落、崩塌,由此產生豐富的固體物質,一旦遭遇降雨便形成大量泥石流溝谷。

3.2.2地質災害高易發區。地質災害高易發區主要分布北山地區的云蒙山一帶,平谷區鎮大城子、羅營一帶以及西山南窯、史家營、大臺一帶,區域面積為1919km2,占北京地區總面積的12.69%。云蒙山一帶廣泛分布著脆性大但抗風化能力強的片麻狀花崗巖,常出現沿節理裂隙的不穩定巖塊引發了崩塌。崩塌的后果一是直接引發泥石流山體滑坡,二是殘存于山坡腳內或是溝壑之中。在采礦過程中,大量被傾入溝床、坡腳的廢棄礦石,隨意堆放采石形成的棄土廢渣,導致急劇增強溝壑內的碎屑,從而為泥石流災害提供了發生的溫床。

參考文獻

[1]聶忠權.基于GIS技術的地質災害易發程度分區評價系統——以大連市區為例[D].長安大學,2014.