網絡經濟視角下的媒體價值:基于中國日報網農民工報道編碼分析*

□文│祁慧博 高曉瑋

(作者單位:浙江農林大學經濟管理學院 浙江省農民發展研究中心)

農民工是中國特有的城鄉二元社會體制的產物。農民工在社會融入、勞工關系、公共服務上的不公平,以及在城市社區中的疏離和基本權利的缺失等問題積弊已久并日漸突出,成為社會的重要議題和媒體關注焦點。中國農民工與其他國家產業工人轉移的巨大差異與復雜性,很難被國際社會完整與準確地把握,能否全面、客觀地對外報道農民工問題,讓國際社會更充分地了解中國國情,對于引導國際社會更好地認知中國具有重要的現實意義。《中國日報》(China Daily)作為我國外宣英文主流媒體,在對外展現國家意識形態、表達公眾訴求、反映黨和政府的農民工政策方面,發揮著不可替代的作用。在新媒體時代,China Daily旗下的中國日報網(www.chinadaily.com.cn)已成為國家綜合性網絡媒體和中國最大英文網站,日均訪問量超過5200萬次。為此,本文采用信息編碼技術分析方法,結合傳播學理論,基于網絡經濟中內容性信息產品特征,對該媒體農民工報道進行了實證分析,剖析了網絡媒體的價值形態。

一、農民工問題的傳播學研究方法與現狀

農民工問題的傳播學研究主要集中在媒體形象塑造、農民工作為弱勢群體的公共表達等方面。

1.議程設置中農民工的媒體形象塑造

傳播學的議程設置主要通過反復報道某類新聞,強化話題在公眾心目中的重要性。20世紀80年代末至今,農民工的媒體形象隨著議程設置變化而不斷轉換,從被城市拒之門外的“盲流”到“打工仔”“打工妹”等處于城市邊緣的越軌群體到權益受損者甚至被賦予新市民身份。有學者通過對1983~2014年《人民日報》中農民工報道的內容分析得出:新聞媒體議程設置主要集中在農民工的利益保障、生存狀態、培訓與就業、社會關心等方面,客觀上強化了農民工“弱勢群體”和“問題群體”的社會認知。值得指出的是,網絡媒體的出現,消減了議程設置功能,網絡新聞信息紛繁,但主題雷同、意見散亂。在網絡經濟學理論中,同質化信息產品供給并非價值創造,更不意味著所有關于農民工的網絡新聞都會成為議題。信息泛濫帶來閱讀困難,有意義信息可能得不到受眾注意,許多本應成為議題的信息卻湮沒在海量垃圾信息中,影響了傳播效果和輿論引導的實現,基于網絡經濟視域研究網絡媒體對于農民工的塑造,必須遵循信息產品供求理論,并進行全新的闡釋。

2.框架分析農民工弱勢群體媒體表達

傳播學的框架分析方法著眼于媒體構建社會現實的過程。傳播者依照自身目的,運用一定傳播策略和技巧達到期望的傳播效果,因此在農民工等弱勢群體媒體表達研究中采用框架分析較為常見。新聞媒體作為公共信息傳播渠道和社會輿情工具,對引導和構建農民工公共表達發揮著重要作用,但媒體充當面向政府、社會公眾、制度性利益表達機構,以及農民工群體等不同角色時,對農民工利益表達的機制不同。隨著網絡作為新興媒體在社會生活中扮演著愈加重要的角色,多元利益主體對其利益表達訴求日益強烈,隱射出框架分析并非完善的理論范式,在話語分析中揭示了媒體表達的質性差異,卻無法說明由此實現的信息價值,而后者正是引入社會資本后網絡效應所能解釋的領域。

現有的研究主要基于大眾傳播語境下的傳播學分析,均未突破媒體有關農民工報道中主體價值和客體價值的關系范疇,未能將報道本身視為信息產品供給而強化其經濟屬性和運行規律。因此,我們運用網絡經濟理論中信息產品的新供給定理、新需求定理以及引入社會資本的網絡效應,以中國日報網為例,對2016~2017年有關農民工的報道進行編碼分析,突破議程設置和框架分析范式,從信息產品價值角度解釋有關農民工問題報道主題差異化,尋求最廣泛的社會合意和內容迭代創新的意義,為新聞傳播活動價值創造提供新的思路與方法。

二、網絡經濟學信息產品供求理論對農民工報道的解釋

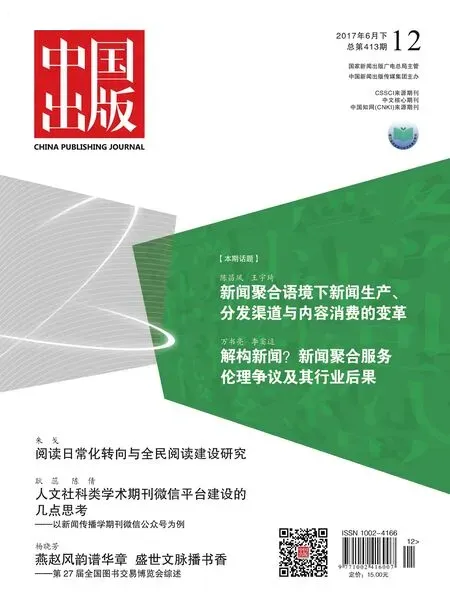

網絡媒體的農民工報道屬于網絡經濟中的信息產品,而且是內容數字產品。如重點考察數字產品在網絡傳播中的商業因素,則數字產品具有不可破壞性、可變性和強復制性。這些特征決定了網絡經濟中信息傳播供給規律與古典經濟學有所不同:隨著信息數量增加,數字產品的價格越來越低,供給曲線下降(如圖1所示,P表示價格,Q表示供給量,S表示供給曲線)。同時,在對新聞信息的需求影響中,社會資本表現出網絡效應,隨著對某網站新聞消費量的增加,個人效用升高,用戶需求價格提升,形成對農民工報道社會意愿需求曲線,即許多向右上方傾斜的個人意愿需求曲線的包絡線(如圖2所示,U表示效用,d1、d2、d3、d4表示個人意愿需求曲線)。

圖1 數字產品的供給曲線圖 圖2 社會意愿需求曲線

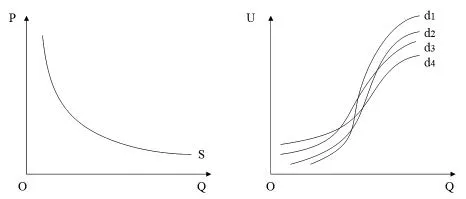

從整體、長期、持續的新聞價值層面來看,報道創新勢在必行,但新聞創作中積累的經驗能使后續新聞的生產成本有所降低。因此,媒體的成本曲線在新聞持續再造和創新的過程中表現出鋸齒型的下傾。上傾部分表明媒體因新聞創作而增加了新聞成本,而多數局部區域邊際成本依然遞減(如圖3所示,C表示成本,MC為邊際成本)。

這一規律由數字產品的成本特征和網絡外部性規律所決定。在網絡經濟中,邊際成本遞減規律使數字產品的成本隨產量增加而下降,價格亦可隨產量增加而下降。以中國日報網為例,當第一個用戶訪問該網站瀏覽農民工相關主題報道時,媒體產出為1,網站所有投入(信息收集、采訪報道等)就是這一單位產出的總成本。當第二個用戶訪問時,產出增加一倍,但幾乎沒有增加投入,即在網絡服務器設備承載能力范圍內,中國日報網幾乎不增加投入為后進入用戶提供信息服務。由于邊際成本在第一個單位產品以后都是零,所以成本曲線急劇下降,逐漸趨于橫軸,并無限接近。由于網站用戶數量的增加,在網絡外部性的作用下,原有用戶免費瀏覽和閱讀的產品中蘊含新增價值而無須為這一部分價值提供相應補償。

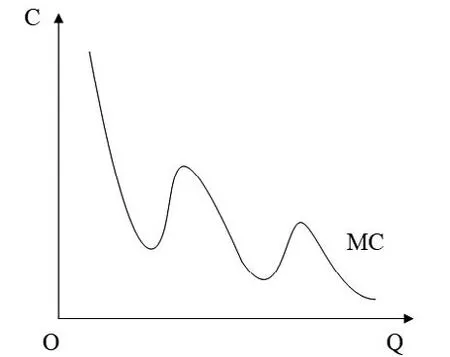

由于網絡經濟特性,將不同新聞媒體有關農民工報道視為信息產品供給,則數量供給曲線疊加而繪制新聞市場供給曲線并無意義,因為雷同新聞消費并不具有排他性和耗減性,知識作為投入要素,與傳統產品生產過程中投入資源的稀缺性具有完全不同的表現,但可以繪制種類供給曲線,即在其他因素不變時,當反映和引領最廣泛的社會合意而推升用戶效用時,數字產品價格越高,媒體更傾向于多元視角、主題、內容和形式的報道(見圖4)。

圖3 新聞不斷創作下的媒體邊際成本曲線

圖4 數字產品的種類供給曲線

三、農民工報道的調查研究與方法設計

樣本說明。本文選取中國日報網2016年3月14日至2017年3月13日農民工報道為研究對象,在高級搜索中以“migrant workers”(農民工)為關鍵詞,分別設置全文和標題精準搜索,并限制報道來源,最終得到全文搜索下1970篇以及標題搜索下100篇有關農民工報道。從關鍵詞全文搜索看,在1970篇報道中,China Daily來源新聞占比最高,為48.74%,其他來源新聞占比高于2%的依次是:chinadaily.com.cn 17.43%,Xinhua 16.66%,China Daily USA 8.84%,China Daily Europe 2.42%,Agencies 2.31%,China Daily Africa 2.01%。 本 研究刪除了不同來源相同報道而僅保留其中一則,在Nvivo 11.0中進行了構念和報道內容探索性分析,通過類型抽樣和典型抽樣相結合的方法,選擇30篇新聞標題中含有“migrant workers”(農民工)報道為研究樣本。

編碼過程。通過對農民工報道樣本進行編碼,提取出報道的核心概念,在查詢中以進行精確查找匹配,從30份“源”材料中查找“migrant workers”(農民工)、“home”(家)、“business”(商業)、“house”(住房)、“civilization”(文明)、“salary”(薪酬)、“child education”(子女教育)、“medical insurance”(醫療保險)、“entertainment”(娛樂)、“loan”(負擔) 相關和相近關鍵詞查詢。在此基礎上編碼共生成3146個自由節點,再通過主軸編碼將這些自由節點建立初步關聯,形成具有一定包容性的概念,提取較高層次關鍵要素形成子樹節點乃至樹節點,最終整合提煉出政府政策、返鄉創業、技能培訓、生存狀況、權益保障、家庭子女、關懷救助、城市融入、精神文化等核心范疇。

研究方法。內容分析法是傳播研究中常用的方法,本文將質性研究與量化方法相結合,采用網絡經濟視角來考察內容性數字產品供給背后的新聞價值。

四、研究結果

通過新聞報道中的詞頻分析以揭示報道主題范圍,以詞頻高低來確定報道的熱點和發展趨勢,并克服傳統研究過于依賴定性的總結描述、難以擺脫個人經驗和主觀偏好、無法深入研究目前報道主題隱含的深層次內容等弊端,具有客觀性、準確性、系統性和實用性的特點。

1.報道主題多元

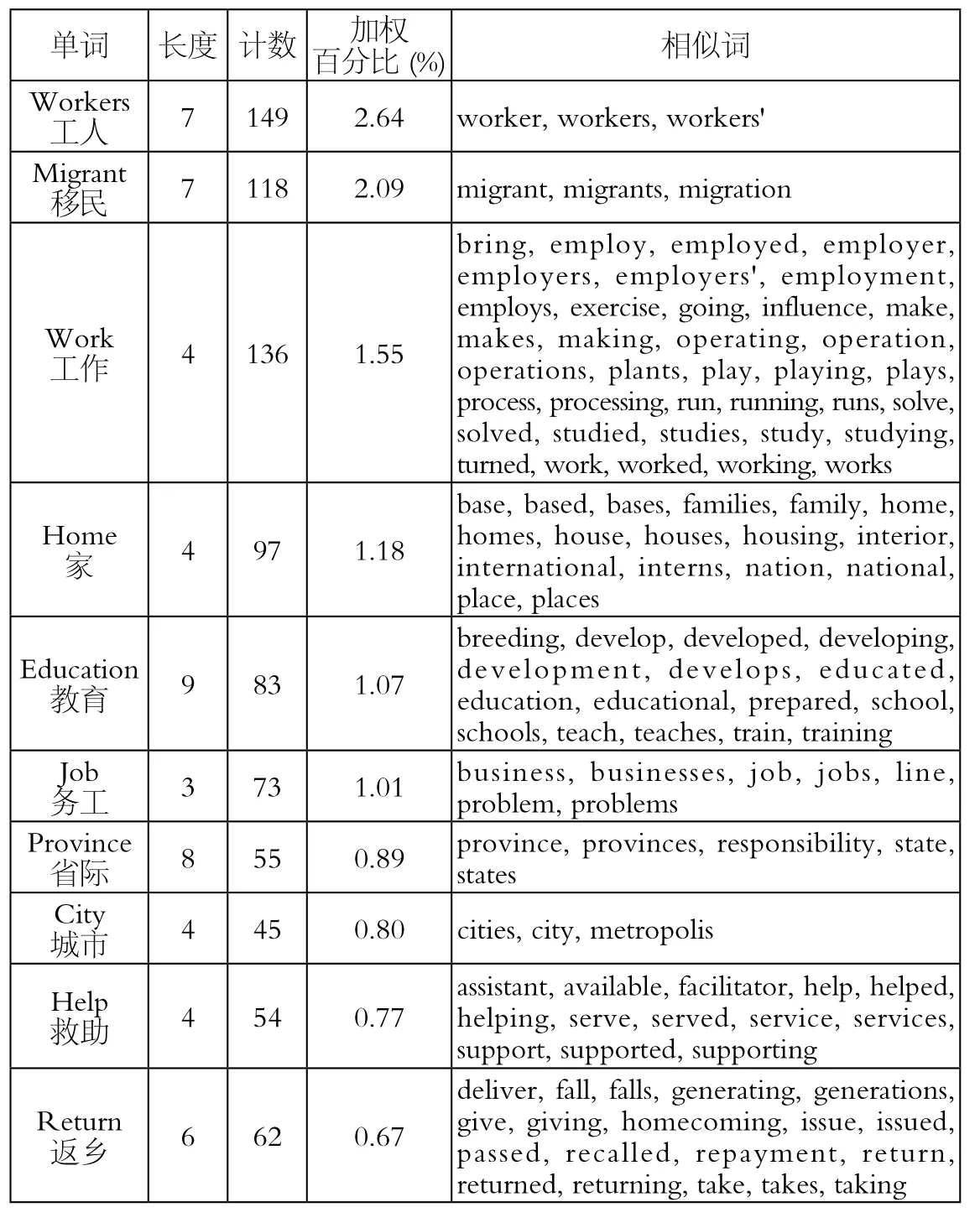

表1詞頻分析僅展現加權百分比前10位結果。從中可以得出,中國日報網過去一年有關農民工的報道主題圍繞其務工事務(work),突出家庭建設(family),關注農民工自身教育和子女教育問題(education),還反映了農民工進城(city)務工(job)與返鄉(return)創業的意愿、選擇與影響因素,以及社會對農民工的關懷救助(help)和省際差別(province)。報道主題豐富,延伸到農民工在城市生活工作的各個維度,直接或間接展現出農民工的思想觀念與現實關切,注重農民工的話語,以農民工視角的報道較多,人本化地反映了農民工的各項訴求。不僅報道主題多元,且新聞撰稿人相對集聚,形成專業分工,在“干中學”效應下提升了報道效率,促成了供給曲線隨受眾擴張的快速下降。

表1 中國日報網關于農民工報道的詞頻統計

2.體現社會合意

以詞云圖這一信息文本可視化技術來反映詞組重要性差異,比詞頻統計表在展示詞頻信息方面更加直觀和清晰,再對共詞矩陣進行聚類分析后,可以得出“春運回家”“返鄉創業”“城市生活”以及“公共服務”等幾類主題,在話語構建中蘊含著社會合意,即新聞主體與客體之間平等、自由、協商、合作、信用的態度,而這類報道的社會意愿需求隨受眾增加而放大,增強了農民工報道的常規性,對于舊市民與新市民關系的協調、農民工政策的貫徹具有不容忽視的影響,從而實現媒介社會與經濟雙重價值的復合增長。

3.內容迭代創新

在探索樣本中的文本內容關聯方面,發現通過節點與單個文本內容相關的所有文本內容。以返鄉(moving to hometown) 和 創 業(start business)兩個節點為例,在樣本30篇報道中有8篇內容聚焦于此,突出了過去一年中國日報網在農民工報道上以返鄉創業為議程引領,但報道側重點與手法不盡相同,如題為“Migrant workers back home with their family”(農民工舉家返鄉)新聞采用圖片加案例方式,關注在稅收減免、行政費用下降及貸款補貼等支持性政策下,不同農民工兼顧家庭和自身技能所做出的返鄉創業選擇。題為“Flocks of young migrant workers return home from big city”(年輕農民工從大城市成群結隊返鄉)則結合宏觀數據和微觀調查,從農民工返鄉創業意愿、效果和問題等多個切入點進行報道,透露出大量農民工對返鄉與創業環境不斷改善的信心。這是基于同類內容主導下局部改善和漸進尋優以及持續迭代的過程。基于數字產品種類供給曲線上升和邊際成本曲線鋸齒形下降原理,是通過對創新網絡節點信息的快速響應和反饋而進行的一種創新模式,即“內容迭代創新”,對報道內容豐滿和形象塑造增強具有積極效應,同時更專注用戶和效率,能以較小投入更快產出新的報道內容,從而在新聞市場中搶占先機。

五、結論與啟示

網絡時代的新媒體與傳統媒體在新聞報道特征上有顯著差異。雖然媒體依然肩負信息傳播、環境監測、社會守望、輿論監督等功能,但媒體價值創造有必要成為社會價值和經濟價值共同體,重在遵循其報道內容作為信息產品的經濟屬性與供求規律,媒體作為一個節點,報道專業性和權威性也體現在其在接入點和到達點的數量以及轉換數據的能力和水平。因此,媒體價值隨著傳受關系的變化而重構,新聞媒體不再是信息傳播的中樞,信息產品的生成和傳播過程須掌握和引領社會意愿需求,動態衡量新聞報道的成本和收益。

新聞媒體在農民工問題報道中不斷發展,以媒體價值創造為導向,兼顧效果與效率。從網絡經濟學視角分析,雷同信息產品大量供給對受眾是一種冗余,是缺失效果的表現;而截然不同的內容創新又使得媒體定位不清,喪失形象和概念之間的關聯性,導致傳播過程低效率;報道如不堅持以人為本,而是強化農民工報道中的沖突與刺激,無法體現社會合意,不僅是農民工形象的扭曲,更使大量受眾無法通過媒體達成對于農民工社群的共識,傳播受眾效用的降低將破壞需求方的規模經濟。因此,網絡經濟時代新媒體經濟價值創造與報道本身和受眾偏好之間具有更為緊密的共生關系。